- +1

李放春:韋伯、譜系學與現代資本主義精神史

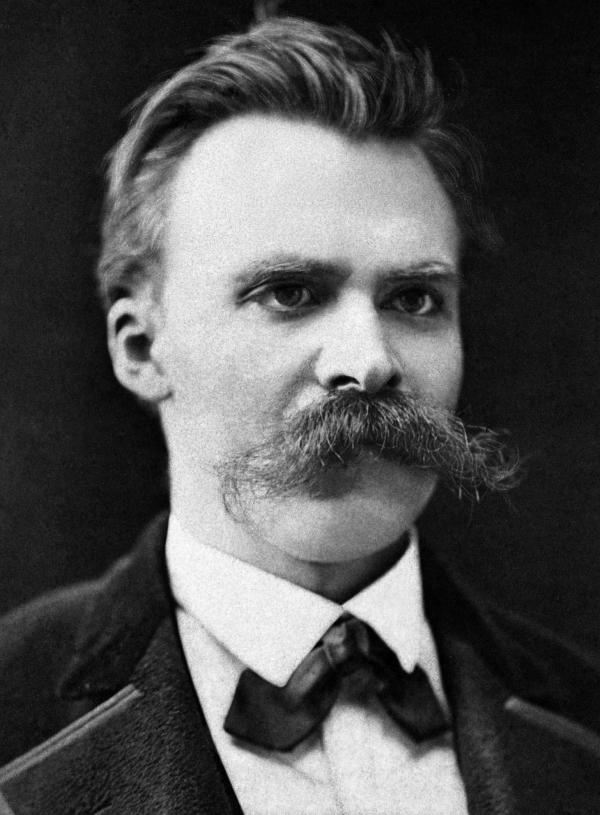

馬克斯·韋伯(1864–1920)

百年前,馬克斯·韋伯(Max Weber)的海德堡大學同事埃伯哈德·格特恩(Eberhard Gothein)在為韋伯逝世撰寫的悼念文章中曾提出:《新教倫理與資本主義精神》將來會是首先和韋伯大名聯系在一起的作品(參見Joshua Derman, Max Weber in Politics and Social Thought: From Charisma to Canonization, New York: Cambridge University Press, 2012, p.80)。百年來的國際學術史表明,其言不虛。這部作品(以下簡稱《新教》)在人文社會科學領域長期占據著世界經典名著的顯赫地位,至今廣為流傳。

這部作品何以能獲得如此受人矚目的學術地位?《新教》提供了一種關于現代資本主義文明發生源起的極富創見的獨特解說。更準確地說,是作為早期現代資本主義重要歷史構成要素的資本主義“精神”發生源起的文化史解說。韋伯將其概括為:“現代資本主義精神乃至整個現代文化的基本要素之一,就是天職觀念基礎上的理性行為,它的源頭則是基督教的禁欲主義精神。”([德]馬克斯·韋伯:《新教倫理與資本主義精神》,閻克文譯,上海人民出版社,2010年,274頁。這一譯本基于由塔爾科特·帕森斯[Talcott Parsons]翻譯的《新教》1920年修訂版的英譯本。譯文雖存在個別錯誤[多在注釋部分],整體而言尚屬信達。此外,為了準確把握韋伯原初的研究意圖及其理路的逐漸變化,本文在必要時將征引由彼得·貝艾[Peter Baehr]和戈登·韋爾斯[Gordon Wells]合作編譯的《新教》1904-1905年版本及其它相關文獻的英譯本[Max Weber, The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, trans. Peter Baehr and Gordon Wells, New York: Penguin Books, 2002]。)當然,他的創見并不在于看到新教文化與資本主義的親和現象,也不在于提出“資本主義精神”這一概念。前者早已由其他學人指出,如格特恩就曾在其著作中“恰如其分地將加爾文教徒在各地的聚居地稱為資本主義經濟的溫床”(同前,178頁)。后者則由維爾納·桑巴特(Werner Sombart)在《現代資本主義》中率先提出,后為韋伯采用并重新加以闡發。《新教》的原創性,在于作者獨辟蹊徑,從16世紀以來由“禁欲主義新教”塑造的生活倫理及其歷史演變中梳理、辨識出西方現代“資本主義精神”,以及作為其俗世承載者的資本主義“新人”(即功利主義“經濟人”“職業人”)的文化“出身”。(“禁欲主義新教”是韋伯在這項研究中最為重要的概念創造。關于這一概念的內涵、由來及其與“清教”的關聯,參閱Peter Ghosh, “Max Weber’s Idea of ‘Puritanism’: A Case Study in the Empirical Construction of the Protestant Ethic,” A Historian Reads Max Weber: Essays on the Protestant Ethic, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008, pp.5-49.)這項研究巧妙地揭示出看似極度悖反而又扎實有據的文化“親緣”譜系。

《新教倫理與資本主義精神》閻克文譯本(2018年再版)

彼得·貝艾和戈登·韋爾斯合作編譯的《新教倫理與資本主義精神》1904-1905年版本

本文關注的焦點是韋伯在這部經典作品中具體運用的方法與展示的技藝。這里應該指出,韋伯最初轉向清教禁欲主義問題之時,仍是在他熟悉的經濟學領域內,主要是沿著“社會經濟學”的旨趣開展研究。自威廉·羅雪爾(Wilhelm Rosher)以降,德國(國民)經濟學素重“歷史方法”(geschichtlicher Methode)在研究中的運用(參見Jacob J. Krabbe, Historicism and Organicism in Economics: The Evolution of Thought, Dordrecht: Kluwer. 1996, pp.23, 27-29)。作為“德國歷史經濟學派的嫡系傳人”,韋伯正是沿著這一學術傳承脈絡進行反思、探索與創新的([德]馬克斯·韋伯:《民族國家與經濟政策》,甘陽等編譯,三聯書店,1997年,96頁)。其時,韋伯尤為推重新康德主義哲學家亨里希·李凱爾特(Heinrich Rickert)提出的所謂“歷史的文化科學”(historische Kulturwissenschaft,參見[德]亨里希·李凱爾特:《李凱爾特的歷史哲學》,涂紀亮譯,北京大學出版社,2007年,91-92頁)。韋伯本人曾在1905年4月2日致李凱爾特的信中將《新教》定性為一篇“文化史方面的論文”([德]瑪麗安妮·韋伯:《馬克斯·韋伯傳》,簡明譯,中國人民大學出版社,2014年,271頁)。

《民族國家與經濟政策》(2018年再版)

那么,韋伯關于西方現代資本主義精神之歷史鉤沉的基本方法是什么?除了人們耳熟能詳的“歷史個體”“理念(典/類)型”“詮釋性理解”“因果‘歸責’”之外,本文嘗試揭示在《新教》中隱而不彰的一種重要方法:“譜系學”(genealogy)。這一“歷史方法”既非來自德國經濟學歷史學派,又非來自李凱爾特的歷史哲學,而是來自尼采。它進而被韋伯批判地繼承并創造性地轉化為歷史與社會(文化)科學研究的方法工具。

《新教》中的尼采幽靈

韋伯關于資本主義精神史的獨到見識,雖發前人所未發,但并非橫空出世之奇想。歷來論家多已指出,韋伯的問題意識與德國學界當時關于現代資本主義的論爭聯系在一起(參見[美]塔爾科特·帕森斯:《社會行動的結構》,張明德等譯,譯林出版社,2012年,543-544頁;京特·羅特:《導讀》,載韋伯:《經濟與社會》,閻克文譯,上海人民出版社,2010年,49-50頁)。自馬克思以后,德國經濟學歷史學派的年輕一代已把“資本主義”作為認識現代世界的基本概念。同時,正如《新教》英譯者塔爾科特·帕森斯(Talcott Parsons)指出:“把現代經濟秩序當做歷史上獨一無二的體現了一種特殊Geist[精神]的關系體系,這種傾向在較早的經濟學的歷史學派中已經很明顯了。”(《社會行動的結構》,544頁)而在歷史學派青年一代學者的討論中,最早提出所謂“資本主義精神”的并非韋伯,而是桑巴特。在其1902年出版的兩卷本巨著《現代資本主義》中,桑巴特對“早期資本主義時代”(15世紀中葉至18世紀中葉)經濟生活的考察,沿著經濟的“精神”與形態兩個方面展開([德]維爾納·桑巴特:《現代資本主義》第二卷第一分冊,季子譯,商務印書館,1937年)。韋伯寫作《新教》,正是欲就資本主義“精神”問題與桑巴特展開深入對話。如他自陳,《新教》的成文“得益于桑巴特那些做出深入闡述的重要著作,甚至——事實上尤其是——在我們分道揚鑣的地方也同樣如此”(Max Weber, The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, p.49)。

當然,韋伯論旨的形成很大程度上還得益于海德堡大學提供的多學科交流的知識環境。例如,他曾在《新教》最初發表時公開表示受到前輩學者、法學家格奧格·耶利內克(Georg Jellinek)關于“人權”觀念的宗教起源研究的啟發與激勵(Ibid., p.157)。又如,韋伯曾多次申明經濟學同事格特恩在他之前已揭示出加爾文主義和資本主義之間的“選擇性親和”(《新教倫理與資本主義精神》,178、410頁)。而在“歷史的文化科學”及其方法論方面,韋伯明顯受到前弗賴堡大學同事李凱爾特的影響(《馬克斯·韋伯傳》,247頁)。此外,還有年輕一代的海德堡同事如經濟學家弗里德里希·高特(Friedrich Gottl)、法學家古斯塔夫·拉德布魯赫(Gustav Radbruch)等。韋伯甚至還會提及同時代的友人如歷史哲學家格奧格·齊美爾(Georg Simmel)對他的科學觀的影響。

然而,尼采似乎完全滑出了韋伯本人的科學視界。無論是在《新教》還是在同時期的科學方法論系列論文中,韋伯都沒有正面提及尼采對他的可能啟示。帕森斯、萊因哈特·本迪克斯(Reinhard Bendix)等美國社會學界早期的韋伯追隨者們也基本忽略了其思想中尼采的影響。故本文把研究任務設定在揭示《新教》中韋伯與尼采的思想“傳承”關系,特別是其“歷史方法”中閃現的尼采幽靈。

尼采(1844-1900)

與帕森斯、本迪克斯等韋伯研究學者不同,早年曾在海德堡大學就讀過的德裔學者漢斯·格特(Hans Gerth)和其美國合作伙伴賴特·米爾斯(C. Wright Mills)為韋伯社會學文集撰寫的長篇導讀中曾論及韋伯的比較宗教社會學研究對尼采思想的批判繼承(參見Hans H. Gerth and C. Wright Mills, “Introduction: The Man and His Work,” in From Max Weber: Essays in Sociology, trans. and eds. H. H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1946, pp.61-63)。在格特等德裔移民學者以及哲學家卡爾·洛維特(Karl L?with)、政治學家威廉·亨尼斯(Wilhelm Hennis)、社會學家格奧格·斯托特(Georg Stauth)等德國本土學者的持續努力下,國際學界日益重視韋伯與尼采之間的深刻思想關聯。本文關于韋伯的“譜系學”方法的探究,部分得益于西方學界關于韋伯思想中尼采因素的發掘(參見Wilhelm Hennis, “The Traces of Nietzsche in the Work of Max Weber,” in Max Weber: Essays in Reconstruction, London: Allen and Unwin, 1988, 146-162; Georg Stauth and Bryan S. Turner, Nietzsche's Dance: Resentment, Reciprocity and Resistance in Social Life, Oxford: Blackwell, 1988; Georg Stauth, “Nietzsche, Weber, and the Affirmative Sociology of Culture,” European Journal of Sociology, vol.33, no.2, 1992, pp.219-247; Franz Solms-Laubach, Nietzsche and Early German Sociology, Belin: Walter de Gruyter, 2007; 等等)。不過,與這些研究不同,筆者的主要關注點不是韋伯探討的社會學實質論題,或其背后的哲學人類學關懷,而是隱藏在《新教》中的重要“歷史方法”。

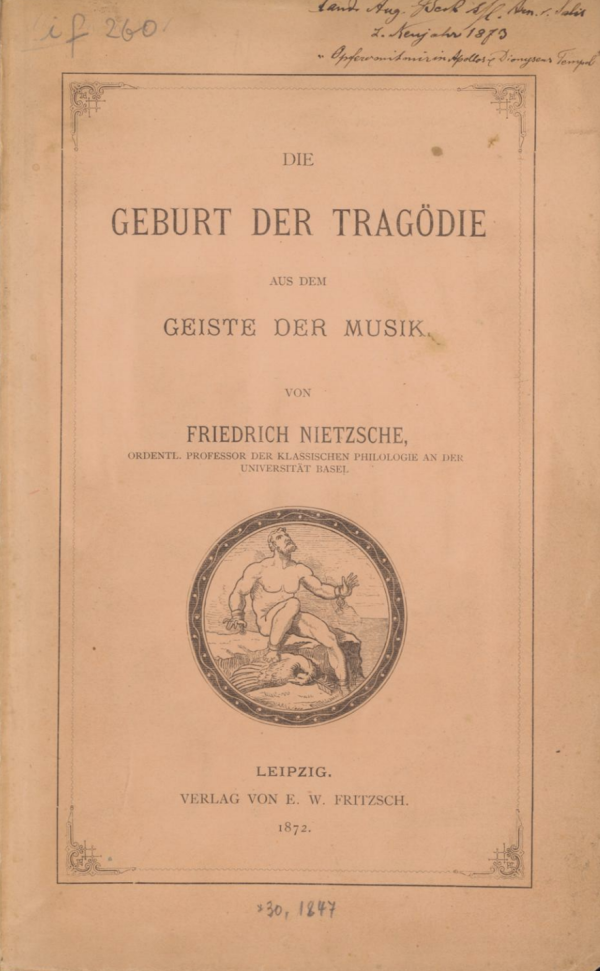

《新教》這部作品與尼采的思想關聯一度隱而不彰,部分是由于韋伯本人的處理方式所致。他在書中未正面提及尼采對他的影響。全書中,尼采的大名僅在腳注中出現過一次。亨尼斯則在《新教》中捕捉到尼采的身影。例如,《新教》文末關于資本主義體制下人的命運的那段著名議論,盡管不是引用尼采的原話,但完全符合尼采的精神。不惟如此,《新教》與尼采的《道德的譜系》第三篇“禁欲主義理念意味著什么?”在問題意識上有著鮮明的相似性。此外,在尼采研究專家馬志尼·蒙提納里(Mazzino Montinari)的提示下,亨尼斯注意到《新教》的標題在結構上實際呼應了尼采早期作品《肅劇的誕生》——其全稱為“肅劇誕生自音樂精神”(參見“The Traces of Nietzsche in the Work of Max Weber,” pp.153, 154, 237n28)。匈牙利學者阿帕德·紹科爾采(Arpad Szakolczai)進而把韋伯在1902年康復中開啟的研究明確稱作是“新的尼采式項目”(Arpad Szakolczai, Max Weber and Michel Foucault, London and New York: Routledge,1998, p.141)。為此,他嘗試重建韋伯閱讀尼采的經歷及對他寫作的影響。紹氏認為,從韋伯的寫作計劃中可以看到他“創造性地仿效”尼采的痕跡:《新教》與其同時期完成的幾篇方法論論文恰好分別對應了尼采的《悲劇的誕生》與《不合時宜的思考》(Ibid., p.143)。

《肅劇誕生自音樂精神》初版本

隨后,紹科爾采在其所謂“反思的歷史的社會學”(reflexive historical sociology)系列研究中專門解讀了《新教》,并從論旨與方法兩個方面討論了尼采對韋伯的影響。就論旨而言,與亨尼斯一樣,他認為韋伯接續了尼采提出的禁欲主義與西方現代性的關系這一議題。此外,他還認為韋伯的天才在于從“馬克思與尼采之間的聯結處開啟出一條卓有成效的考察進路,從而突破了兩者各自為陣的局限”(Arpad Szakolczai, Reflexive Historical Sociology, London and New York: Routledge, 2000, p.104)。亦即,在現代資本主義中經濟獲利(馬克思議題)與禁欲主義(尼采議題)之間存在的正面關聯。韋伯正是從這一謎題出發,展開歷史考察。就方法而言,紹科爾采指出,早在米歇爾·福柯(Michel Foucault)之前,韋伯“已經識別出尼采的譜系學方法并將之付諸應用”(Ibid., p.104)。紹氏的解讀,重在揭示韋伯對尼采的傳承。但是,他的論斷顯得有些過頭。例如,為了凸顯尼采的禁欲主義議題對于韋伯致思的重要性,他便說馬克思從未關注禁欲主義問題。這當然不是事實。實際上,青年時代的馬克思就一針見血地把國民經濟學稱為“關于禁欲主義的科學”([德]馬克思:《1844年經濟學哲學手稿》,《馬克思恩格斯全集》第四十二卷,人民出版社,2006年,135頁)。可見,馬克思很早就注意到新教禁欲主義與資本主義的歷史關聯。不惟如此,恩格斯、伯恩斯坦、考茨基等人也都在不同程度上關注過這一問題(例如,參見[德]恩格斯:《“社會主義從空想到科學的發展”英文版導言》,《馬克思恩格斯全集》第二十二卷,人民出版社,2006年,338-349頁)。在《新教》中,韋伯曾對伯恩斯坦的相關研究表示高度贊賞(參見《新教倫理與資本主義精神》,302頁注5、329頁注188、343頁注85)。

青年馬克思

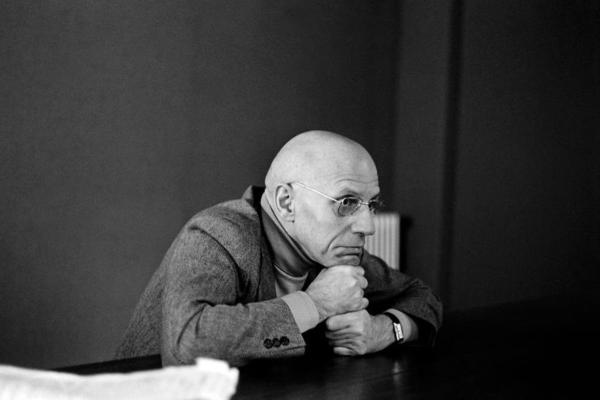

回到本文所關注的“歷史方法”問題,紹科爾采敏銳地注意到韋伯對于尼采譜系學方法的傳承。不過,他在分析中不僅對這一方法本身缺乏必要的交代與討論,而且對于韋伯與尼采之間的重要差別也缺乏深入辨析。在紹氏之前,英國學者大衛·歐文(David Owen)嘗試梳理尼采、韋伯及福柯這一后康德的現代批判思想脈絡,并以尼采提出的“譜系學”這一具體批判形式來加以統攝(David Owen, Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of Reason, London and New York, Routledge,1994, p.1)。歐文指出,這三位思想家分別發展了關于現代性的各具特色的譜系學批判。不過,他的基本旨趣是揭示他們之間的“家族類似”,而且主要關注的是揭示譜系學作為一種批判方式所具有的倫理與政治的特點。在筆者看來,歐文與紹科爾采的研究雖然正確地點出了譜系學這一韋伯與尼采之間的連接點,但未能深入辨析他們的重要差異,進而揭示韋伯如何批判地繼承這一人文性方法,并將之創造性轉化為社會(文化)科學方法的過程。

譜系學:尼采對社會達爾文主義的批判與改造

譜系學方法在很大程度上因福柯在其“思想史”研究中的出色運用而廣為人知。相應地,他關于尼采譜系學方法的疏解也成為人們了解譜系學的通行“正解”(參見Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History,”The Foucault Reader, ed. Paul Rabinow, New York: Pantheon Books, 1984, pp.76-100;[法]福柯:《尼采·譜系學·歷史學》,蘇力譯、李猛校,載汪民安編:《尼采的幽靈:西方后現代語境中的尼采》,社會科學文獻出版社,2001年,114-138頁)。然而,這位尼采主義者的解讀并不足以充分提示韋伯與尼采之間的關聯。因此,對尼采的譜系學正本清源仍是必要的。

福柯(1926-1984)

關于尼采譜系學的淵源,西方學界大致有兩種看法。一種觀點認為,他的譜系學方法是在批判那些探究道德起源的“英國譜系學家”的過程中提出來的。尼采抨擊“英國方式”的道德譜系學,主要針對的是社會達爾文主義,如赫伯特·斯賓塞(Herbert Spencer)為代表的社會進化論(David Z. Hoy, “Nietzsche, Hume, and the Genealogical Method,”in Y. Yovel, ed., Nietzsche as Affirmative Thinker, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p.29)。后者將“是”“應當是”混為一談,并試圖從“實然”推論到“應然”。盡管尼采經常也把批判的矛頭指向達爾文,但他的譜系學理路在根本上與達爾文的進化論思想實際并無抵牾。因此,丹尼爾·德內特(Daniel Dennett)將尼采的《道德的譜系》視作是“關于倫理進化的最早也是最杰出的達爾文式考察之一”(Daniel Dennett, Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, New York: Simon and Schuster, 1995, p.182)。另一種觀點則強調尼采譜系學的德國本土淵源。邁克·佛斯特(Michael Forster)認為,這一方法肇始于赫爾德提出的“遺傳”(genetic)方法,中經黑格爾,而成于尼采(參見Michael Forster, “Genealogy,” American Dialectic, Vol. 1, No. 2, 2011, pp.230-250)。貫穿其中的是對歷史感受性的強調。例如,尼采曾強烈抨擊叔本華將同情視為道德本源的觀點。他指出:“如此荒誕而幼稚,只有在一個思想家被褫奪了一切歷史本能,并以最為詭異的方式擺脫了德國人(從赫爾德到黑格爾)已經經受的強大歷史訓練的情況下才可能發生。”(Ibid., p.240)據此,筆者認為,尼采的譜系學方法在與英國進化論的思想交鋒中形成,并傳承了赫爾德以降的德國歷史主義傳統。至于譜系學的名稱,則是借自達爾文等生物進化論者(參見[英]達爾文:《人類的由來及性選擇》,葉篤莊、楊習之譯,北京大學出版社,2009年,96頁)。

達爾文(1809-1882)

作為一種哲學方法,關于道德的譜系學考察體現了尼采的“歷史主義”取向。尼采在《道德的譜系》前言中自陳,他“對于我們道德偏見的起源的思考”始于《人性的,太人性的》一書(參見[德]尼采 : 《道德的譜系》,梁錫江譯,華東師 大學出版社,2015年,48、52-53 頁)。該書開篇,尼采提出了“歷史的哲學”(historische Philosophie)——與“形而上學的哲學”針鋒相對——主張(參見[德]尼采:《人性的,太人性的:一本獻給自由精神的書》[上],魏育青譯,華東師范大學出版社,2008年,15-17頁)。他批判以往的哲人缺乏歷史意識,幻想“人”是一種永恒的事實,衡量萬物的可靠的尺度。尼采則主張:“一切都是形成的過程,不存在永恒的事實,正如不存在絕對的真理一樣。”(同前,20頁)1885年,尼采在札記中寫道:“把我們與康德區分開來的東西,就如同把我們與柏拉圖、萊布尼茨區分開來的東西:甚至在精神方面,我們也只相信生成和變異,我們徹頭徹尾是歷史的。這是一種偉大的轉變。”([德]尼采:《權力意志》,孫周興譯,上海人民出版社,2017年,11頁)

但是,正如尼采對“英國譜系學家”的批判所示,他對這些外來思想的吸收并非機械地照搬,而是批判地化用。這鮮明地體現在《道德的譜系》前言中提出的關于譜系學的藍色、灰色之辨。當然,他的直接對話對象并非達爾文或者斯賓塞,而是昔日的密友保羅·雷伊(Paul Rée)。1877年,雷伊出版了《道德感的起源》。尼采于次年出版的《人性的,太人性的:一本獻給自由精神的書》中曾將雷伊引為同道。然而,伴隨著兩人友情的終結,尼采在思想上也與雷伊分道揚鑣,最終形成自己獨樹一幟的譜系學。尼采提出,與“那種英國式的、毫無方向可言的藍色假說”不同,他的道德譜系學的色彩是“要比藍色重要百倍”的灰色。“也就是說,那些有證據記載的、可以真實確定的、真實存在過的東西,簡言之,那是有關人類整個漫長道德歷史的難以辨認的象形文字!”(《道德的譜系》,57-59頁)

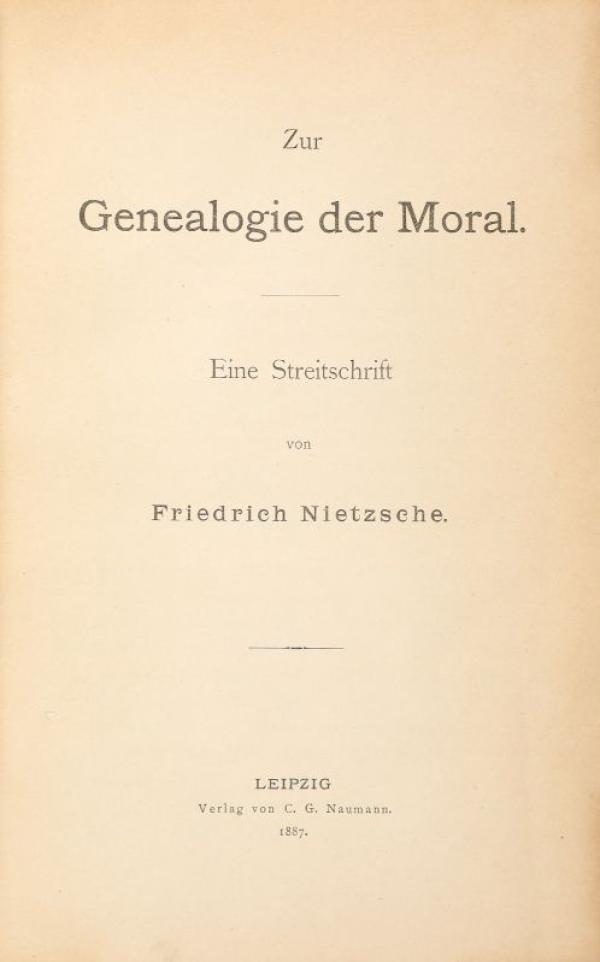

《道德的譜系》初版本

當然,必須看到,尼采的“科學”訴求并不會滿足于道德歷史的客觀呈現。紹科爾采指出,尼采在闡說其譜系學方法的時候錯誤地越出界限,試圖對道德價值進行診斷與批判(參見Max Weber and Michel Foucault, p.43)。其實不然,譜系學在尼采那里本來就是用于開展文化批判、道德診斷的武器。換句話說,尼采意欲使其譜系學研究盡可能地價值充盈(參見“Nietzsche, Hume, and the Genealogical Method,” p.21)。例如,他在《道德的譜系》第一篇末(第16節)明確地表達了其價值立場。尼采認為,“好與壞”(羅馬人的主人道德)、“善與惡”(猶太人的奴隸道德)這兩種價值觀勢不兩立,它們之間的持續斗爭“貫穿了全部人類歷史”。站在“高貴者”(希臘、羅馬)的價值立場,這位古典學家不但全盤否定基督教文明,而且對文藝復興以來的歐洲歷史加以褒貶。他把文藝復興視作古典理想(羅馬)的一次復蘇,然而很快猶太人就又一次高奏凱歌——先是(德國人和英國人的)宗教改革,然后是法國大革命——“猶太人再次從一個更具決定性的、更深刻的意義上獲得對古典理想的勝利”(《道德的譜系》,100頁)。

韋伯對于歐洲現代文明史的認識,顯然迥異于尼采。他在《新教》中高度評價了宗教改革對于現代資本主義文明的貢獻,完全拒斥尼采式咒罵的干擾(韋伯友人齊美爾[一譯西美爾]亦曾批評過尼采“不能理解基督教的超驗性”,并以加爾文式動機為例來說明這一點,參見[德]格奧爾格·西美爾:《叔本華與尼采》,莫光華譯,商務印書館,2019年,211-213頁)。相應地,他在《新教》中傳承的自尼采并創造性運用的譜系學,也已不同于尼采的譜系學。如果說,從達爾文到尼采(“歷史的哲學”),譜系學方法經歷了一個充盈價值判斷的人文化過程,那么,從尼采到韋伯(“歷史的文化科學”),譜系學方法則經歷了一個免于價值判斷的“科學”化過程。

譜系學:尼采對韋伯的方法啟示

雖然韋伯思想的尼采面向已經越來越得到西方學界的認識,但尼采對韋伯的社會科學方法的影響則未得到主流學界的認可。例如,弗里茨·林格(Fritz Ringer)等研究者討論韋伯的方法論時,都未提及尼采的影響(參見Fritz Ringer, Max Weber's Methodology: The Unification of the Cultural and Social Sciences, Harvard University Press, 1997; Ola Agevall, A Science of Unique Events: Max Weber’s Methodology of the Cultural Sciences, Ph.D. diss., Uppsala: Uppsala University, 1999; Sam Whimster, Understanding Weber. London and New York: Routledge, 2007)。究其原因,恐怕還是缺乏紙面上的直接證據。韋伯科學論文集的英譯者、丹麥學者漢斯·布魯恩(Hans Henrik Bruun)認為,盡管尼采對韋伯的方法論有影響,但非常有限(Hans Henrik Bruun, Science, Values and Politics in Max Weber's Methodology, Hampshire: Ashgate, 2007, p.39)。學界主流傾向認可的是韋伯科學觀主要受到李凱爾特的新康德主義哲學影響(參見Thomas Burger, Max Weber's Theory of Concept Formation: History, Laws, and Ideal Types, Durham: Duke University Press, 1976)。這當然是有依據的。

韋伯在《新教》中關于其研究方法的說明,以第二章的開篇幾段最為清晰、緊要。他提出,“資本主義精神”作為一個歷史概念,所指涉的對象只能是一個“歷史個體”。歷史概念的方法論目的“并不是以抽象的普遍公式,而是以具體發生的各種關系來把握歷史現實,而這些關系必然地具有一種特別獨一無二的個體性質”(《新教倫理與資本主義精神》,182頁)。所謂“歷史個體”這一提法,正是來自李凱爾特的歷史哲學。李凱爾特強調,所謂“個體”不僅包含了獨特的、具體的、唯一的之意,而且意指一個可以引發歷史研究者的邏輯旨趣的統一體。換句話說,除了獨特性(uniqueness)外,他還特別強調不可再分性(indivisibility)或整體性(unity)。他認為,歷史個體的不可再分性乃是基于其獨特性,而只有當其獨特性與社會一般文化價值相關聯時,歷史個體才可能具有不可再分性(參見Heinrich Rickert, The Limits of Concept Formation in the Natural Sciences: A Logical Introduction to Historical Sciences [Abridged Edition], trans. Guy Oakes, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p.84)。韋伯在其關于資本主義精神史的研究中采納了李凱爾特的方法論思想。他把歷史個體視為“一種在歷史的現實中聯結起來的諸要素的綜合體,我們是從文化意義的角度把它們統一成一個概念整體的”(《新教倫理與資本主義精神》,181頁;當然,韋伯并沒有全盤接受李凱爾特的歷史概念構建原則,他雖然接受其價值關聯原則,但并不接受其客觀價值論,參見Guy Oakes, “Weber and the Southwest German School: The Genesis of the Concept of the Historical Individual,” in Wolfgang Mommsen and Jürgen Osterhammel, eds., Max Weber and His Contemporaries, London: Allen & Unwin, 1987, p.444)。

李凱爾特(1863-1936)

但是,也有一些學者認為尼采對韋伯(包括其科學觀)的影響不容忽視。例如,前文提及的德國學者亨尼斯就是主要代表之一。不過,即使亨尼斯也認為:“只要關乎科學的、因果的、無暇的‘歸因’,尼采就不是權威;在這方面,其他人更為有力。”(“The Traces of Nietzsche in the Work of Max Weber,” p.154)針對學界在這一問題上的分歧,紹科爾采則提出一個大膽的推想:“在某種意義上,韋伯在其參引文獻中用李凱爾特‘替代’了尼采;他聲稱李凱爾特是其方法論觀點的主要來源,實際則是反諷地指涉同時閱讀尼采和李凱爾特的體驗,其神來自前者,其形則是后者。”(Max Weber and Michel Foucault, p.141)換句話說,李凱爾特和尼采在韋伯的方法論思想中呈現為一顯一隱的關系。

筆者認為,尼采的確是韋伯的“文化史”研究中隱微的存在。特別是韋伯非常欣賞的《道德的譜系》這部杰作,對《新教》中運用的方法提供了極為重要的啟示。既有研究多是從第三篇“禁欲主義理念意味著什么?”來識別尼采對《新教》論旨的影響。至于第一篇“‘善與惡’‘好與壞’”,論者多只是注意到韋伯在其后期的宗教社會學研究中就怨恨這一命題與尼采展開的對話(“The Traces of Nietzsche in the Work of Max Weber”, pp.151-152)。與此不同,筆者認為《道德的譜系》第一篇對《新教》的創作構思、分析理路具有整體性的實質影響。

作為《道德的譜系》首篇,“‘善與惡’‘好與壞’”一文堪稱尼采開創其關于人類道德的譜系學的宣言書。他在這篇檄文中挑戰了昔日友人雷伊及其代表的“英國方式的譜系學家”的道德發生史敘事,抨擊他們缺乏真正的“歷史精神”。這些道德史家推論,“好”/“善”這一價值判斷源自那些受益于“善行”的人對無私行為的贊揚。尼采則認為,這種假設乃是毫無歷史根據的迷信。他針鋒相對地提出,“好人”(即那些高貴者)自己才是“好”這一判斷的起源。這些高貴的、上等的統治階層認為自身的行為是好的,并通過語言——好(高貴的)與壞(下賤的)——來表達其主導性的感覺。因此,“好”這個概念從一開始與“無私的”行為完全沒有必要的聯系。只是到了貴族的價值判斷走向衰亡的時期,“無私的”(善)與“自私的”(惡)這對概念才開始逐漸占據人們的良知(參見《道德的譜系》,64-66頁)。

尼采

為了論證自己的觀點,尼采找到的一個有力武器是就“好”這一概念進行語源學的考察。他發現,無論在哪里,“高貴的”“貴族的”這些社會等級觀念都構成“好”這一觀念得以發展出來的基礎。與此相應,“卑賤的”“粗鄙的”等詞匯則最終轉化出“壞”這一觀念。例如,德語“壞”(schlecht)一詞就曾與“樸素”(schlicht)一詞是通用的,最初指稱的就是普通的人,即作為高貴者的對立面。一直到三十年戰爭(1618—1648)時期,德語“壞”一詞的含義才轉到今天通用的含義。尼采對于自己的這一發現非常得意,稱之為:“對道德譜系的一個本質性的洞見。”(同前,67-68頁)在該篇末尾的附注中,這位昔日的古典學教授、“老語文學家”特別申明他就道德歷史研究提出了一個十分值得注意的問題:“語言學,尤其是語源學的研究,將會為道德概念的發展史給出怎樣的提示?”(同前,102頁)可見,語源學考察構成了尼采道德譜系學非常核心的環節。

如果我們將韋伯于1904年發表的《新教》第一篇“問題”(即前三章)與《道德的譜系》第一篇加以比較,會發現其中的諸多“神似”。韋伯在不惑之年撰成的這篇長文,是他精神康復后開展的第一項實質性研究,也是他為重回學界而鄭重推出的個人“代表作”(韋伯曾在1904年6月14日致李凱爾特信中將《新教》第一篇稱為他的“代表作”[Hauptwerk],參閱Peter Ghosh, A Historian Reads Max Weber: Essays on the Protestant Ethic, p.95)。有趣的是,與“‘善與惡’‘好與壞’”一文類似,這篇文章也具有某種“檄文”性質,直接挑戰了其友人桑巴特在《現代資本主義》一書中關于“資本主義精神”的論述。而且,與尼采類似,韋伯在文中也針鋒相對地提出自己關于“資本主義精神”之意涵的截然不同的看法。桑巴特提出,早期資本主義精神具有兩個特點:一個是浪漫的特點,即以營利為目標的所謂“冒險精神”;一個是市民的特點,即以契約誠信、勤勞節儉為特征的市民精神。前者的典型代表是16世紀的英國海盜或者著名的德意志工商業、銀行業大亨富格爾(Jacob Fugger);后者的代表則是15世紀佛羅倫薩的富商阿爾貝蒂(Leon Battista Alberti)。桑巴特還看到:“早期資本主義時代的經濟主體,真正是依照宗教和道德的戒律去規定他們的生活。”(《現代資本主義》第二卷第一分冊,34頁)由此,生成了“有體面地營利的觀念”。他指出:“從阿爾貝第到佛蘭克林的一切商人教科書和宗教書一致承認,只有用‘適當的’方法,公平正直獲得的財富,才能招福。”(同前,35頁。因此,韋伯指出:“桑巴特并沒有忽略資本主義企業家的倫理面向。但是在他看來,這個倫理面向似乎是資本主義的結果。我們則為了自身的研究目的而考慮提出相反的假設。”Weber, The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, Trans. Peter Baehr and Gordon Wells, New York: Penguin Books, 2002, p.48, n.21)韋伯在《新教》中則以18世紀的英裔美國商人富蘭克林(Benjamin Franklin)為經驗典型,提出了自己關于“資本主義精神”的獨到理解。他不認為以營利為目標的“冒險精神”構成其文化獨特性,而是著重強調把營利作為一種個體的責任,即作為其生活的目的本身(The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, p.11. 在1920年修訂版中,韋伯進一步強調指出,這是“一種獨特的倫理”,是“一種精神氣質”,《新教倫理與資本主義精神》,184頁)。進而,韋伯也不贊同桑巴特提出的“從阿爾貝蒂到富蘭克林”這一“資本主義精神”譜系的勾勒。無論是阿爾貝蒂還是富格爾,都是前宗教改革時代的經濟人物。韋伯則堅信,他所謂“資本主義精神”乃是歐洲宗教改革以后才得以生成的新的文化現象。

桑巴特(1863-1941)

為了論證自己的觀點,韋伯運用的有力武器也是語源學考察。他的突破點就是他確信構成“資本主義精神”內核的“職業”或“天職”(Beruf)觀念。韋伯發現:“無論是天主教諸民族還是古典主義的古代民族,都沒有任何表示與我們所知的‘天職’具有同樣含義的說法,而它在所有新教民族中卻一直沿用至今。”(《新教倫理與資本主義精神》,203頁)經過進一步的考證,他確信這個詞的現代意義最初是馬丁·路德(Martin Luther)在翻譯《圣經》時首次使用的。韋伯指出:“同這個詞的含義一樣,這種觀念也是嶄新的,是宗教改革產物……至少有一點是完全嶄新的:把履行塵世事務中的責任看作是個人道德活動所能采取的最高形式。這就必然使日常的世俗活動具有了宗教意義,并且第一次產生了這個意義上的天職觀。”(同前,204頁)關于“天職”一詞的語源學考證,無疑是《新教》論旨得以成立的關鍵環節。這是桑巴特的分析完全沒觸及到的,而是韋伯的重要發現。通過語源學的追溯,韋伯得以清晰地判分天主教、新教的“古”“今”之別。他堅決否定阿爾貝蒂、富格爾代表了現代“資本主義精神”,正是基于“天職”這個觀念的語源學考證。否則,其論點就顯得剛愎武斷了。事實上,韋伯為此下了很大的語言學功夫。這從第三章的相關注釋的篇幅與學術分量就可窺見一二(參見The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, pp.52-58; 《新教倫理與資本主義精神》,290-295頁,注1-3)。韋伯關于“天職”的語源學考察,正是受到尼采在《道德的譜系》第一篇提出的方法指引或啟發。盡管韋伯不像尼采一樣專長語文學,但他還是竭盡所能完成了這項重要的基礎性研究。當然,較之尼采,韋伯在《新教》中的分析更為細膩。雖然路德是“天職”這一觀念的首創者,但不是作為現代“資本主義精神”的歷史“前身”的禁欲主義新教倫理的代表。在新教內部,韋伯又作了進一步的“古”(路德、路德宗)、“今”(加爾文、加爾文宗和其他禁欲主義新教教派)之辨。

馬丁·路德(1483-1546)

總之,韋伯在《新教》第一篇中關于“資本主義精神”的兩種截然不同的價值內涵——“天職”倫理(韋伯)與“營利”驅動(桑巴特)——的辨析、對置,在策略上非常類似尼采在《道德的譜系》第一篇中關于“好與壞”“善與惡”兩種截然不同的道德價值的辨析、對置。而且,韋伯也像尼采一樣通過語源學考察來尋求“價值重估”式的認識突破。就此而言,可以說《新教》在分析理路上是對《道德的譜系》的一種“創造性效仿”(參閱Max Weber and Michel Foucault, p.143)。

我們再來看韋伯于1905年發表的《新教》第二篇(即后兩章),也能從其運思中發現尼采的間接影響。第四章提出“禁欲主義新教”這一理念型概念,并對其核心教理進行了考察。韋伯在這章中關于加爾文宗與路德宗的理念型比較,有意放大、凸顯二者的差異,乃至將其對立起來。例如,關于恩寵問題,路德宗的信條是恩寵可以撤銷也可以(通過真誠懺悔)重新贏得,而加爾文“卻反其道而行之”,強調上帝的旨意(恩寵)不可變更。又如,在因信稱義問題上,路德宗信仰追求的“神秘合一”體驗,“對歸正宗的信仰來說是生疏的”。韋伯在1920年修訂《新教》時,又進一步把二者“類型化”,將它們分別歸入“禁欲主義”(加爾文宗)和“神秘主義”(路德宗)。這樣的辨析、對比策略,不禁再次令人感到與尼采在《道德的譜系》第一篇中提出的“好與壞”“善與惡”的辨析、對比之間的某種“神似”。尼采的道德譜系學,其智慧在于從貌似一而二、二而一的兩組范疇辨析出截然不同乃至根本對立的兩種道德(或價值判斷原則),即所謂“主人道德”“奴隸道德”這兩種基本類型(參見[德]尼采:《善惡的彼岸》,魏育青等譯,華東師范大學出版社,2016 年,247-251頁)。韋伯關于加爾文宗與路德宗這兩種同出一源的新教教理之間重要差異的辨析,實頗得尼采譜系學的神韻。

由上可知,韋伯的《新教》在歷史研究方法上傳承了尼采的譜系學。但是,這種傳承并不是全盤照搬,而是有選擇、有批判的改造與化用。就此而言,它已經變成了韋伯自己的“譜系學”。

韋伯的譜系學:對尼采的改造與化用

尼采在《道德的譜系》前言中提出,譜系學的色調是灰色的。也就是說,譜系學家應該注重的是“那些有證據記載的、可以真實確定的、真實存在過的東西”。他還依著語文學家的習慣將其工作比喻為識別人類整個漫長道德歷史的“難以辨認的象形文字”。這似乎表達出一種關于道德史的自然主義的“科學”態度。但是,他的道德史書寫實際上多是來自睿智而大膽的推想,而并不是基于對“灰色”的歷史記錄中那些“象形文字”的耐心而細致的識別。應該說,他所設想的譜系學工作,在韋伯關于資本主義精神史的研究中才得到典范的落實與體現。

譜系學的基本任務是歷史個體的文化“親緣鑒定”,具體而言,就是西方現代“資本主義精神”的文化“出身”(Herkunft)問題(福柯在其關于尼采譜系學的疏解中,深入辨析了尼采的兩個用詞——“出身”與“起源”[Ursprung]及其差異,參見“Nietzsche, Genealogy, History”)。它是文藝復興之子,還是宗教改革之子?或是啟蒙運動之子?它是猶太教的產物?還是天主教的產物?抑或是新教的產物?

韋伯明確地認為,“資本主義精神”是宗教改革運動的歷史產物。他進一步提出“資本主義精神”與新教禁欲主義倫理之間的譜系關聯假設。這樣一個表面看來南轅北轍的文化譜系,其實質關聯點何在?如前所述,韋伯將其鎖定為“天職”觀念,并通過語源學考察而確定這一觀念是宗教改革的產物。進而,通過辨析路德宗和加爾文宗的天職觀,更加具體地識別并提出“禁欲主義新教”這一世俗資本主義“精神”的宗教“母體”。再進一步,韋伯通過深入細致的教理分析來識別新教禁欲主義倫理中那些產生重大文化史效果的核心教理(特別是加爾文主義的得救預定論)。進而,再考察這些教理對普通信眾的實際的心理影響。通過研讀17世紀新教教牧實踐中形成并廣為流傳的著述,如理查德·巴克斯特(Richard Baxter)的《基督教指南》、羅伯特·巴克利(Robert Barclay)的《辯解書》等,韋伯進一步識別清教“實用神學”中蘊含的資本主義“精神”元素,包括其財富觀、勞動觀、消費觀等。如此迭次推進,展現一種獨特的新型資本主義經濟倫理如何出人意料地“水到渠成”。

韋伯的“譜系學”與尼采譜系學的一大差異是在歷史“歸因”判斷問題上的方法論自覺。為了盡可能對“資本主義精神”這一歷史個體準確地進行文化“歸責”,韋伯在研究中不斷地借助其創設的“理念型”方法進行比較、辨析,以努力析別出具體的歷史因果關聯。可以說,辨析差異是其“譜系學”的重要工作。例如,《新教》第二章在資本主義精神問題上關于富蘭克林與富格爾的差異辨析,第三章在天職觀問題上關于加爾文教與路德教的差異辨析,第四章在善舉問題上關于中世紀天主教平信徒與清教徒、在禁欲主義問題上關于天主教禁欲主義與清教禁欲主義的差異辨析,等等。經過這一系列的比較、辨析,才得以確認“譜系”(順帶指出,在《新教》一書中,韋伯不僅運用“譜系學”方法追溯了“資本主義精神”與新教禁欲主義的文化淵源,而且還簡略地勾勒了現代西方個人主義、功利主義與新教禁欲主義的譜系關聯,參見《新教倫理與資本主義精神》,222頁、224-225頁、271頁、304頁注22、305-306頁注22、306-307頁注34、323頁注145、331頁注9、334頁注33)。

尼采自視為“新心理學家”,并致力于讓心理學“重新被承認為科學之王”(《善惡的彼岸》,22、37頁)。他的譜系學也是以心理學解釋為基礎的。例如,他在《道德的譜系》第一篇中就貫徹心理學方法,提出善/惡之價值判斷的怨恨“驅動”說(《道德的譜系》,75-76、79-83頁)。誠然,韋伯在其“精神”史考察中高度重視歷史行動者的心理或(作為“大眾現象”的)心態。但是,他致力的社會(文化)科學拒絕把歷史化約為去歷史的一般心理驅動(如尼采設想的怨恨“驅動”)。韋伯所謂“心理”,不是社會經濟學的(非歷史性的)前提預設,而是文化科學與文化史的考察對象,即經驗性的具體文化實在。“心理”是歷史的、文化塑造的,同時又是可詮釋、可理解的(僅就此而言也是“理性的”)。這是其“心理”學與自然主義的心理學的差異所在,即不是尋找可以進行化約的心理“驅動”(如道德譜系學的“畜群本能”、精神分析學的“俄狄浦斯情結”、理論經濟學的“邊際效用”等),而是詮釋地理解“心理”在特定歷史情境下的特殊的文化意義。

當然,在《新教》中,韋伯的直接對話對象并不是尼采,而是桑巴特。他們不僅在實質問題上存在分歧,而且在方法上也是兩條截然不同的進路。按照韋伯的歸納,桑巴特的社會經濟學研究失之于理論經濟學式的心理學化約論,即把資本主義經濟行為與制度的認識建立在“獲利”這一(非歷史的)心理驅動基礎上。韋伯在《新教》第二章中明確地將“資本主義精神”與桑巴特強調的“獲利本能”區分開來分析,他指出:“資本主義精神和前資本主義精神之間的區別并不在賺錢欲望的發達程度上。自從有了人類歷史,也就有了財迷心竅,有的人貪得無厭,已經毫無限制地成了一種失控的沖動,比如那位荷蘭船長,他‘要穿過地獄去尋寶,哪怕地獄之火燒焦了船帆也在所不惜’。但是,我們可以看到,這些人并不是作為一種大眾現象的那種心態的代表,而正是那種心態,才產生出了特別的現代資本主義精神,這就是問題的關鍵。”(《新教倫理與資本主義精神》,188頁)為了歷史地理解這種特殊的文化心態,韋伯一路追溯到加爾文以來的禁欲主義新教信仰與實踐,考察其“所產生的心理約束力在指導實際行為并制約個人時的影響”(同前,217頁)。在《新教》第四章中,韋伯著重詮釋了加爾文主義的預定論對其普通信眾所產生的心理效果(包括內心的孤獨、焦慮、恐懼、激勵等)。

加爾文(1509-1564)

從韋伯關于社會文化心理的探索,可以看到他與尼采之間潛在的嚴肅對話。他關注的是作為歷史個體的心理(或心態)的獨特文化意義,而拒斥一般的心理學解釋。在他的歷史世界里,“精神”(或“心理”)固然是歷史進程的重要構成因素,但歷史進程又總是無情地輾碎、拋棄各種“精神”(如“資本主義精神”)。

尼采的道德譜系學具有濃厚的“自然主義”傾向,但其“生理—心理學”診斷對“驅動”“本能”的倚賴又往往會給人強調意圖性的印象。與此不同,韋伯的譜系學在著力辨識“資本主義精神”的獨特文化“前身”的同時,也非常有意識地剔除這一歷史譜系關聯的意圖性。例如,他在《新教》第三章中確定以加爾文、加爾文宗及其他清教教派為研究新教倫理與資本主義精神之間關系的起點后,隨即強調指出:

不應將此理解為,我們期望發現這些宗教運動的任何創始人或代表人物把推動我們所說的資本主義精神之發展視為他們畢生工作的目的。我們也不能堅持認為他們中的任何人會把追求世俗利益作為目的本身、會給予這些利益任何正面的評價。必須永遠記住,倫理觀念的改革方案從來就不是任何宗教改革家——就我們的目的而言,這里應當包括門諾、喬治·福克斯和衛斯理——所關心的核心問題。他們既不是道德文化團體的奠基人,也不是社會改革或文化理想的人道主義規劃倡導者。靈魂的救贖,而且僅僅是靈魂的救贖,才是他們生活和工作的核心。他們的道德理想及其教義的實際效果都是建立在這個惟一的基礎之上的,而且是純宗教動機的結果。因此,我們不得不承認,在很大程度上,也許尤其在我們重點研究的這些方面,宗教改革的文化后果是改革家們未曾料到,甚至是不希望出現的勞動成果。它們往往同他們自身所要達到的目的相去甚遠,甚至背道而馳。(同前,210頁)

這段話明確排除了從心理動機層面提出“資本主義精神”的發生學解釋。相反,韋伯一再強調宗教動機與其文化后果之間的巨大反差。換句話說,資本主義精神的歷史“生成”是一個非意圖性的過程。也可以說,是非法則性的。正因其非法則性,資本主義“精神”才得以標示出其作為歷史個體的文化獨特性。就此而言,它的誕生可謂是一個不折不扣的“事件”。

雖然韋伯高度強調新教倫理與資本主義精神的禁欲主義“理性主義”特征,但它們之間的“親緣”關聯卻是非意圖性的或者說非理性的。這一理性(意圖)與非理性(后果)的辯證法,正是韋伯關于現代文明的“譜系學”的要義所在。

為了佐證其揭示的充滿悖論的歷史因果關聯,韋伯在1920年修訂本中特意插入了18世紀英國神學家、循道宗創始人衛斯理(John Wesley)的一段話:“我擔心,凡是財富增長之處,那里的宗教精髓就會以同樣的比例減少。因此,就事物的本質而論,我看不出真正的宗教怎么有可能出現任何長久的奮興。因為宗教必產生勤儉,而勤儉必帶來財富。但是隨著財富的增長,傲慢、憤怒和對塵世的眷戀也會四處蔓延……所以,盡管還保留了宗教的形式,但它的精神卻飛逝而去。”(同前,270頁)衛斯理的憂慮生動地展示了宗教與俗世之間巨大的內在緊張,而非和諧的功能性關聯。正因如此,韋伯在文中用歌德的話,把禁欲主義刻畫為“一種‘總在追求善卻又總在創造惡’的力量”(同前,268頁)。

衛斯理(1703-1791)

宗教改革運動不期然間為現代西方資本主義的早期發展提供了至關重要的禁欲主義倫理教育,深刻塑造了現代資產階級企業家與工人勞動者的“生活哲學”。然而,其充分的經濟效果,則“只有在純粹的宗教狂熱過去之后才顯現出來。這時,尋找天國的狂熱開始逐漸轉變為冷靜的經濟美德;宗教的根莖會慢慢枯死,讓位于功利主義的名利心”(同前,271頁)。英國文學中朝圣者(班揚)向經濟人(笛福)的形象蛻變,象征了禁欲主義新教倫理與現代資本主義精神的譜系關聯。在韋伯的筆下,與他們相應的歷史人物“代表”則是兩位不同時代的勸世倫理家——牧師巴克斯特和商人富蘭克林。

從巴克斯特到富蘭克林,而不是從阿爾貝蒂到富蘭克林,這就是韋伯與桑巴特關于資本主義“精神”史的認識分歧所在。毋庸置疑,韋伯勾勒的“精神”史譜系遠為出人意料,乃至近乎“不可思議”。通過譜系學的考察,他成功地把貌似對立的價值之間的深層歷史“親緣”揭示了出來。筆者認為,這正是其研究之“妙”所在。

尼采在《善惡的彼岸》中曾嘲笑、抨擊過那些質問“事物怎能來自其對立面”的形而上學家們。他們的基本信念就是“對價值對立的信念”,盡管自詡為“懷疑一切”,卻從未懷疑過是否真有這種對立存在。他反問道:“那些世俗的價值評判和價值對立,即形而上學家們蓋上印章擔保無誤的東西,是否只是粗淺的判斷,只是瞬間的景象?也許還是一隅之見,是自下而上的坐井觀天……甚至還可能是這樣:那些好的、受人尊敬的價值,恰恰在于這些事物與壞的、表面上與之格格不入的事物之間令人尷尬的關聯、糾纏、鉤連,也許甚至在于兩者本質上的一致。”(《善惡的彼岸》,第4頁)韋伯在《新教》中展示的洞見,可以說正響應了尼采對超越世俗價值對立的“新型哲人”的召喚。他雖拒斥尼采關于宗教的心理學解釋,但傳承了其超越價值的形而上學對立的智慧,從而得以觀照到從基督教禁欲主義到“資本主義精神”再到世俗享樂主義的一系列價值“轉化”。這清晰顯示出譜系學的非道德主義的、反目的論的風格。就這一點而言,他與尼采可謂一脈相承。

不過,韋伯的譜系學取意不同于尼采。尼采的譜系學試圖揭示“好的、受人崇敬的價值”(如耶教的博愛)與“壞的、表面上與之格格不入的事物”(怨恨)之間的尷尬關聯,福柯的譜系學研究傳承了這一點;韋伯的譜系學則致力于揭示宗教(神圣)與經濟倫理(世俗)之間的非常出人意料的歷史關聯(文化科學),而并無刻意“揭丑”的價值傾向(文化批判)。毋寧說,韋伯對那些清教運動領袖們抱有崇高敬意,乃至強烈認同(《馬克斯·韋伯傳》,266頁)。他們的宗教努力一度對西方現代文明的發展演進產生過巨大的影響,盡管與他們的初衷南轅北轍。然而,這些已隨著歷史而被人們遺忘了。不惟是禁欲主義新教倫理,就是其孕育的資本主義“精神”也早已被工具理性主宰的資本主義經濟秩序無情遺棄。

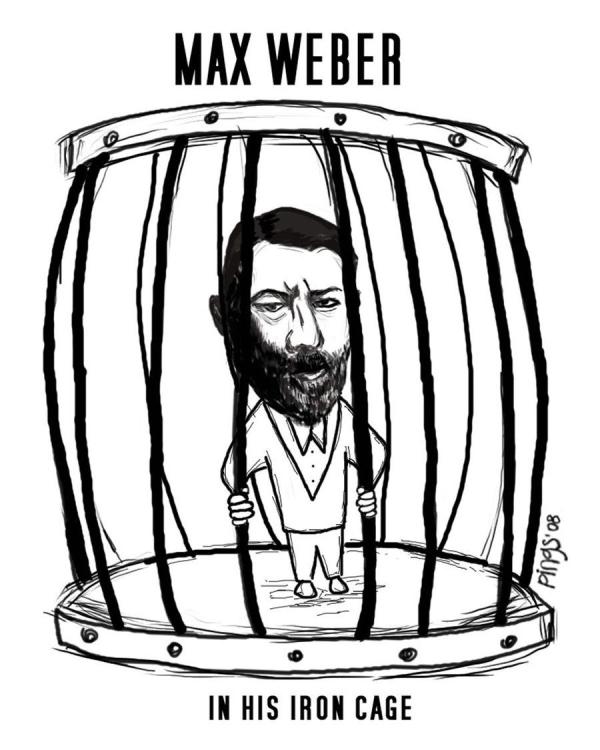

在完成了關于資本主義“精神”史的譜系學勾勒后,韋伯才在《新教》結尾發表了一番“太史公曰”式的議論,感慨現代人在資本主義秩序下遭遇的“鐵籠”命運。這段話清晰顯示了韋伯關于西方現代資本主義文明的價值診斷的尼采元素。然而,帕森斯當年在翻譯這段話時誤將“最后的人”(“末人”)譯成“最近階段”,以致意蘊大失(參見Stephen A. Kent, “Weber, Goethe, and the Nietzschean Allusion: Capturing the Source of the ‘Iron Cage’ Metaphor,” Sociological Analysis, vol. 44, no. 4, 1983, pp. 301-302)。這個翻譯錯誤也為本文的考察提供了一個耐人尋味的學術史插曲。

“鐵籠”

結語

綜上所述,本文初步考察、揭示了韋伯在《新教》這一經典作品中所運用的“歷史方法”。韋伯運用的“歷史方法”已與老一代的歷史經濟學派有了很大差別。特別是在李凱爾特關于“文化”及“歷史的文化科學”的論述影響下,韋伯能夠更加自覺地剔除各種“自然主義教條”的影響。韋伯本人還創造性地發展出“理念型”這一方法論概念,作為其“文化科學”研究的方法工具。然而,筆者認為,在《新教》中,更具核心地位的應該是“譜系學”這一源自尼采的“歷史方法”。可以說,《新教》一書關于資本主義“精神”及其宗教禁欲主義前身的經典“譜系學”考察,一舉奠定了韋伯作為西方現代性之譜系學家的地位。

盡管尼采對現代科學表達出公開的敵意,今天人們仍然可以更為公允地評估尼采對韋伯的科學研究(包括其基本關懷、實質問題及研究方法等)的潛在影響。有些方面,已得到韋伯本人的公開認可,如在宗教社會學中對尼采提出的“怨恨”問題的批判性檢討;有些隱微的方面,則需后人來加以揭示,如譜系學方法的傳承與化用。本文嘗試從“技術”上揭示韋伯在關于資本主義精神史的研究中對尼采譜系學方法的傳承,具體體現為:沿著非道德主義的文化科學立場,超越價值的形而上學對立,把握價值的歷史“轉化”;通過語源學考察來識別文化譜系的關鍵聯接點;通過建構對立的理念型來細致辨析宗教教理及其心理效果的微妙差異;等等。另一方面,韋伯的譜系學工作已與尼采在風格與旨趣上大相徑庭。如果說尼采在德國哲學領域內推動的是“歷史的哲學”,那么韋伯執著的則是“歷史的文化科學”。如果說尼采的譜系學是其“重估一切價值”的文化批判武器(如對貫穿于西方哲學、宗教乃至現代科學中的禁欲主義理念的批判),那么在韋伯的譜系學則是其理解歷史實在(如現代資本主義“精神”)之意義的文化科學工具。

誠然,韋伯在《新教》文末關于現代資本主義“鐵籠”下人的命運的議論震人心魄,展示出非凡的文化批判力。他筆下所勾勒的“末人”狀態清晰透露出尼采對他的思想影響。然而,他很快就顯示了科學家的自我克制,明確將之與“純歷史的討論”分離開來。后者才是韋伯在《新教》中貫徹的“文化科學”研究路線。也許,在韋伯看來,這正是他和尼采分野的關鍵之處。

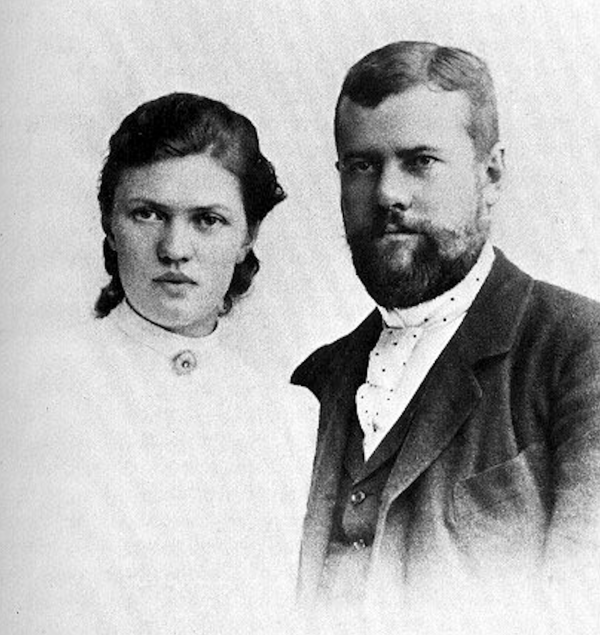

必須指出,從《新教》發表以來,其所采用的“理念型”分析策略始終充滿爭議。就一項文化史研究而言,其經驗論證無論如何是不夠充分的,尤其是欠缺相關史料的有力支撐。諸如“資本主義精神”這樣的理念型,在方法上是可行而且必要的,甚至新型“資本主義企業家”的靜態理念型圖像也是可以接受的。但是,關于“資本主義精神”的發生史(或者說新興資本主義企業家的“革命史”)采取虛構的理念型敘事,就顯得非常薄弱而缺乏說服力了。韋伯在《新教》第二章中提到“資本主義精神”的主要社會承載者——“正在上升中的中產階級”時,只是寥寥數語,幾乎沒有什么實質性的經驗支撐(The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, p.20)。1920年修訂時只加寫了一句,用于轉述他人關于16世紀時期蘇黎世的研究(《新教倫理與資本主義精神》,193頁)。也許,韋伯本應多下功夫搜集他所謂“新貴”階層(即新型“企業家”們)的相關史料,但他似乎沒有去做這方面的文獻工作,而主要是依賴自己的家族經驗,乃至穿越時空(從19世紀德國穿越到17世紀英國)來想象地建構資本主義“革命”歷史過程(參見《馬克斯·韋伯傳》,135-136頁;然而,韋伯本人則有意回避了其家族經驗的影響,而是給出一個非常含混其辭的說明:即,他勾勒的這幅畫面“是根據在不同工業部門和不同地區所看到的情況”而構建的理念型,《新教倫理與資本主義精神》,288頁注25)。這樣的歷史敘事,難免會給其批評者如歷史學者菲利柯斯·拉赫法爾(Felix Rachfahl)留下“內卡河上的水泡”的印象(The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of Capitalism and Other Writings, p.282)。就此而言,至少可以說,我們很難把《新教》的成功簡單歸功于理念型這一韋伯式的文化科學方法的典范運用。

韋伯夫婦

與此同時,我們則看到,韋伯關于從基督教禁欲主義倫理到“資本主義精神”(再到現代資本主義秩序下的世俗享樂主義)這一出人意料的“譜系”演變的揭示,是這項研究的絕大魅力所在。它有效地打破乃至完全顛覆了人們關于資本主義及其“精神”的習以為常的現代成見,正如韋伯在《新教》中一再提醒讀者的那樣。應該說,這一譜系學的考察,成功展示了韋伯的文化科學(文化史)研究的洞見與技藝。

韋伯的譜系學考察是對現代“經濟人”(世俗的功利主義理性)的文化“出身”(宗教理性或世俗幸福主義眼光下的無理性)的歷史探尋、鑒定。人們的文化心態及其歷史演進的把握,不可能采用外在觀察的研究路徑,而必須加以內在的詮釋性理解。同時,在研究過程中不斷進行差異辨析,以求把握其獨特性。這是非常精細的學術功夫。譜系的梳理(或譜系學考察)往往是跨越領域的,把看似不相干乃至“對立”的領域(如世俗經濟心態與宗教救贖倫理)之間的隱秘聯系揭示出來。譜系學考察的技藝,需要淵博的知識、開闊的視野與之匹配。如《新教》所示,韋伯正是這種“通才”式的學者。

自1920年經過韋伯親自修訂的《新教》再版,迄今已過百年。這部世紀經典無疑是現代人文社會科學的一座寶藏。然而,對其中所蘊藏的豐富“礦藏”,如譜系學這一歷史方法的挖掘,則須要我們重新回到經典本身及其誕生的知識與文化語境,耐心細致地觀照和領會韋伯不拘一格、海納百川、銳意創新的學術氣魄與智慧。

(本文原載《史學理論研究》2021年第三期,澎湃新聞經作者授權刊發)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司