- +1

中秋是個年輕的節日?民俗學家告訴你“團圓節”從何而來

中秋因其“團圓”的意義,對現代社會的人們來說,重要性可說僅次于春節。可有誰知道,在這四大節日中,中秋其實是最年輕的一個?

中秋節有許多別稱:因節期在仲秋八月之中,俗稱“八月節”、“八月半”;此時月色正好月亮正圓,且節日的主要活動都與“月”有關,所以又稱“月節”、“月夕”;中秋節家人團圓,因此又叫“團圓節”。這些別稱透露出中秋的種種文化內涵與民俗事象。如果說民俗是人們為自己的生活所講述的故事,那么在這些故事的發生演變中,又流露出怎樣的心態變遷?

最古老的月亮

中秋節是因月而生的,起源于對月亮的原始自然崇拜。我國古代很早就有祭祀日月的禮制。日與月這兩大天體,如它們代表的“陽”與“陰”那樣,是古人關于世界的觀念中相互對立而又能“致天下之和”的兩極。日與月,還分別對應時間概念上的“日夜”,季節體系中的“春秋”,和空間方位上的“東西”。《禮記》中說“天子春朝日,秋夕月。朝日以朝,夕月以夕”,而且祭日是在東郊,祭月則是西郊。

但祭祀日月是皇家禮制,是帝王借與“天”對話的專屬權力來統治臣民的一種手段,普通百姓并無緣進入祭禮之中。民間有“秋報”,也就是在秋天禾谷成熟之季以豐收的果實來酬謝神靈,這種祭祀活動可以看作后來形成中秋節的一項元素。但直到漢魏時期,各種文獻史料里都沒有關于民間祭月習俗的記載,我國最早的歲時專著、南朝時期的《荊楚歲時記》中也并無中秋節的記載。以拜月賞月為中心習俗的那個中秋節,是在這之后的唐宋時期形成的。

所以,今天的我們,在仰望秋夕的一輪圓月、講述它的故事時,總離不開月亮上的這三位常駐居民:嫦娥偷食了不死靈藥,飛升到了月亮上,住在廣寒宮中,年復一年地忍受著與丈夫后羿分離的寂寞;那只用玉杵搗藥的白兔,大概可以算是陪伴嫦娥的“寵物”;因觸犯天條而貶謫月宮的吳剛,被罰砍斷廣寒宮外的那棵桂樹,可桂樹總是在快砍斷時長出新的枝葉,于是吳剛的伐桂,便如同西緒弗斯搬運巨石一般,永無休止。年年望月和講故事的人不同,但月亮卻總是那個映照著世間諸客往來歸去的古老月亮。無怪乎詩人曾發出這樣的感嘆:“江畔何人初見月?江月何年初照人?人生代代無窮已,江月年年望相似!”

最年輕的民俗大節

我國的民俗節日體系在漢魏時期已初步形成,但中秋節在那時還未見蹤跡。而到了唐代,文人中興起了八月半賞月玩月的風尚。或許是月亮這個宇宙間神秘而又偉大的存在十分能夠引發文人們感物懷人的情思,唐詩中留下了許多動人的句子,比如“海上生明月,天涯共此時”(張九齡《望月懷遠》),“今夜月明人盡望,不知秋思落誰家”(王建《十五夜望月》),等等。唐人的小說、野史中,也描述了唐玄宗中秋望月、游月宮并作霓裳羽衣曲之事,盡管我們不能把這樣的記載當作史實,卻可以看到當時的宮廷也崇尚玩月的雅事。

如果說唐代精英階層在八月半的活動為中秋節的產生形成了“賞月”這一內核,那么到了宋代,中秋節已確立起來:不單文人聚會賞月往來唱和,普通民眾亦宴賞行樂。南宋吳自牧在《夢粱錄》中描述了作為全社會各階層共同節日的中秋節:

“八月十五中秋節,此日三秋恰半,故謂之‘中秋’。此夜月色倍明于常時,又謂之‘月夕’。此際金風薦爽,玉露生涼,丹桂香飄,銀蟾光滿。王孫公子,富家巨室,莫不登危樓,臨軒玩月,或開廣榭,玳筵羅列,琴瑟鏗鏘,酌酒高歌,以卜竟夕之歡。至如鋪席之家,亦登小小月臺,安排家宴,團圓子女,以酬佳節。雖陋巷貧窶之人,解衣市酒,勉強迎歡,不肯虛度。此夜天街賣買,直至五鼓,玩月游人,婆娑于市,至曉不絕。蓋金吾不禁故也。”

可見,無論有錢沒錢,人人都在以自己的方式過中秋,例行的宵禁也取消了,這是一個不眠的歡樂之夜。

中秋節在宋元年代尚為一般性節日,至明清則重要性顯著上升,成為了民俗大節。在明清文化世俗化的時代背景下,更加充滿世俗情趣的中秋節俗得以成型。依民俗學者蕭放所言,“以賞月為中心的抒情性與神話性的文人傳統減弱,功利性的祭祀/祈求與世俗的情感/愿望構成了普通民眾中秋節俗的主要形態”——節日是生活中華彩的亮點,節俗演變回歸到對于生活本身的關注與訴求中來,節俗的變遷,其實也就是民眾對于生活心態的變遷。

主要中秋節習俗

祭月拜月

而民間說“男不拜月”,其實這是明清以后才逐漸發生的變化。在那之前,拜月是男女皆可參與的。

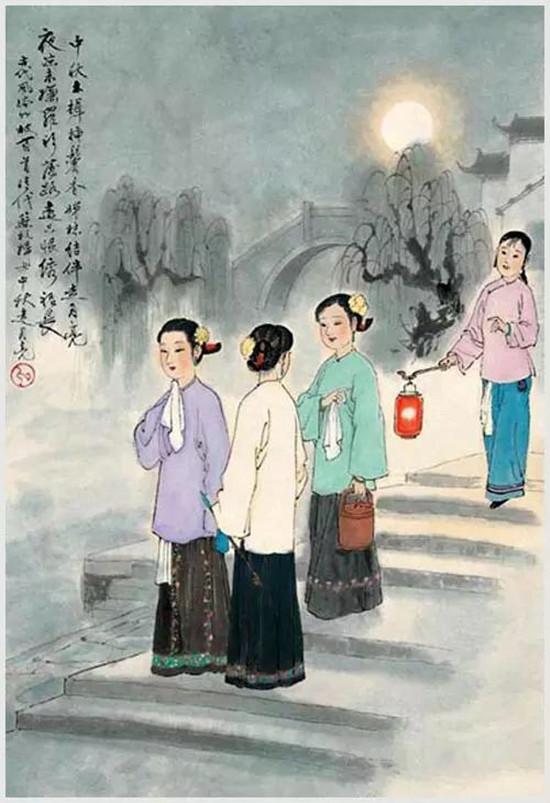

賞月走月

兔兒爺

觀潮賞桂

為何中秋前后最適合觀錢塘潮?首先是因為月球引力,每個月的十五前后潮汐運動都是最強烈的。其次,錢塘江的河口呈喇叭型,容易造成涌入海水的抬升。再次,此時降水豐沛,河水水量也很大。這些都造成了八月中錢塘潮千軍萬馬般洶涌奔騰。杭州六和塔、蕭山美女壩、海寧老鹽倉等,都是上佳的觀潮地點。

放天燈

食月餅

此外,江浙滬一帶在中秋節還吃毛豆、芋艿和鴨子,毛豆莢“得吉”,芋艿“有余”,而鴨子肉性涼可解秋燥,都是符合時令的舌尖好選擇。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司