- +1

華裔美國人如何從“低人一等”變成“模范少數(shù)族裔”

彼岸遠(yuǎn)人:初入美國的一代華人

從19世紀(jì)以來,中美兩國之間的交往源遠(yuǎn)流長,赴美的中國移民則是兩國交往的重要載體。不過,華人華僑在美國的經(jīng)歷并非一帆風(fēng)順,而是飽經(jīng)波折和苦難,完成了從“低人一等”到“模范少數(shù)族裔”的徹底轉(zhuǎn)變。

美國內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后,奴隸制度被廢除,南部種植園產(chǎn)業(yè)面臨巨大的勞動力缺口。為此,莊園主們大量從加勒比海地區(qū)“進(jìn)口”來自中國的“苦力”,從事繁重的體力勞動。這些“苦力”的生活與奴隸無異。

同時,伴隨著美國南北裂痕的消弭,修建一條橫貫美國東西的鐵路,也提上議程、上馬開工。在修建鐵路過程中,吃苦耐勞且聰明勤勞的華工依然是主力之一。眾所周知,美國本土的地形南北似數(shù)條走廊,洛基山脈、阿巴拉契亞山脈和密西西比河等天然屏障橫亙其間,鐵路修建過程中難免要逢山開路、遇水架橋。在這些難以施工的地方,沖在第一線的往往是華工。結(jié)果是大批華工犧牲。正是在這些“沉默的道釘”的無聲奉獻(xiàn)下,溝通美國東西的太平洋鐵路才得以成功修建,并為戰(zhàn)后美國經(jīng)濟(jì)繁榮做出了巨大貢獻(xiàn)。

不過,同時涌入的還有東南歐以及愛爾蘭的大量移民。在某種意義上,當(dāng)時美國的華工與這些來自歐洲的新移民具有很強(qiáng)的同質(zhì)性:大都貧窮,且無技能,從事的多是體力勞動。在以盎格魯-撒克遜文化為主體的美國社會,盡管雙方都居于社會弱勢地位,但東南歐移民人數(shù)既多,且更善于利用美國政治的規(guī)則捍衛(wèi)自己的權(quán)益。

他們通過游說議會,試圖掀起反對華工的浪潮。在他們的描述中,華工丑惡狡猾、不擇手段,與美國人爭奪工作。最終美國于1882年通過《排華法案》,規(guī)定除了留學(xué)和經(jīng)商等少數(shù)情況外,中國人不得進(jìn)入美國。并且,華裔一旦離開美國,即不可再進(jìn)入。

面對這種情況,華人沒有選擇隱忍,而訴諸法律捍衛(wèi)自己的權(quán)益。最典型的例子就是1898年的合眾國訴黃金德案(United States v. Wong Kim Ark)。生于美國的黃金德回故鄉(xiāng)探親,但在返程時卻被美國海關(guān)拒絕入境,黃金德訴諸法庭。圍繞這一事件,美國最高法院作出了移民史上至關(guān)重要的一個判決,將原本保障黑人公民資格的憲法第14條修正案,解釋延伸為“凡是在美國領(lǐng)土出生者,即為美國公民”,黃金德勝訴。這也是今年美國大選中,川普等候選人爭論不休的出生公民權(quán)(birthright citizenship)問題。

無根可依:在歧視中成長的二代華裔

20世紀(jì)20、30年代,第二代華裔美國人逐漸成長起來。他們大多生于茲長于茲,生來具有“美國公民”的政治身份,自幼受到西方教育。但是,在主流社會的觀念中,他們?nèi)允嵌裙瘢瑹o法享受本應(yīng)擁有的各項平等權(quán)利。從就學(xué)、工作到擇偶,在社會生活的方方方面都受到排斥。面對種族歧視和不公平待遇,他們的父輩可以視美國為他鄉(xiāng),而心懷故鄉(xiāng);他們卻在自己出生國家里被視為外人,墜入幾近于無鄉(xiāng)可懷的境地。

在華裔聚居的加州,華裔學(xué)生無法和白人一起上學(xué)。白人家長將華裔學(xué)生視如蛇蝎,堅決要與之劃清界限。亞裔美國史學(xué)者夏洛特·布魯克(Charlotte Brooks)就曾提到,“在1920年代中期,家住北海灘附近的意裔美國人家長憤怒地要求市政府建立一所‘東方中學(xué)’,以確保當(dāng)?shù)爻踔械姆N族一致性……經(jīng)過教育委員會一年的斗爭與協(xié)商后,華裔學(xué)生贏得了入弗朗西斯科中學(xué)的權(quán)利。但是,這主要是因為市政府沒有足夠的資金在中國城專門建立一所隔離的初中。”因為財政預(yù)算有限,華裔學(xué)生才有權(quán)利和白人學(xué)生在同一間學(xué)校內(nèi)讀書。

當(dāng)他們走出校門,參加社會活動時,又一重大門向他們關(guān)閉。“許多華裔少年兒童在公共休閑中心、劇院和俱樂部都面臨隔離的待遇。華裔男孩和女孩的籃球隊、田徑隊、乒乓球隊、排球隊和足球隊都受到隔離。華裔兒童通常只被允許使用部分娛樂設(shè)施。在大多數(shù)情況下,地方官員完全否定了華裔在白人的場地從事體育活動的權(quán)利。”(Wendy Rouse Jorae, Children of Chinatown, p. 211)在美國史上,民權(quán)運(yùn)動前禁止南方黑人與白人一同乘車就餐的法律,統(tǒng)稱為吉姆·克勞法(Jim Crow Laws)。彼時,華裔在美國的境遇,與之何其相似?

這些飽受歧視之苦的華裔學(xué)生,即便通過勤奮和努力考上了大學(xué),走出校門時卻面臨著“畢業(yè)即失業(yè)”的窘境。但這并非因為社會上沒有工作空缺,他們面臨的是種族歧視所造成結(jié)構(gòu)性失業(yè)。例如,華裔女性在尋找工作時就受到嚴(yán)重的歧視,“當(dāng)她們試圖在中國城外找到一份坐辦公室的工作時,她們往往會被告知,‘我們不雇傭東方人’或者‘我們的白人員工不愿意和你一起上班’”。(Judy Young, Unbounded Feet, p. 136)顯然,華裔大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)選擇,往往陷于中國城一隅。即使接受高等教育,他們也難以上升為中產(chǎn)階級。

走上臺前:反法西斯戰(zhàn)爭中的華裔

隨著反法西斯戰(zhàn)爭的爆發(fā),中美兩國政府為了抵抗共同的敵人進(jìn)行了合作。1943年,在羅斯福總統(tǒng)等美國政界人士的努力之下,美國廢除了延續(xù)數(shù)十年的《排華法案》。與之有關(guān)的各種入學(xué)、就業(yè)和住房等方面限制政策也因此取消。華裔美國人的地位提升,由此得以走出“中國城”,真正踏入美國主流社會。

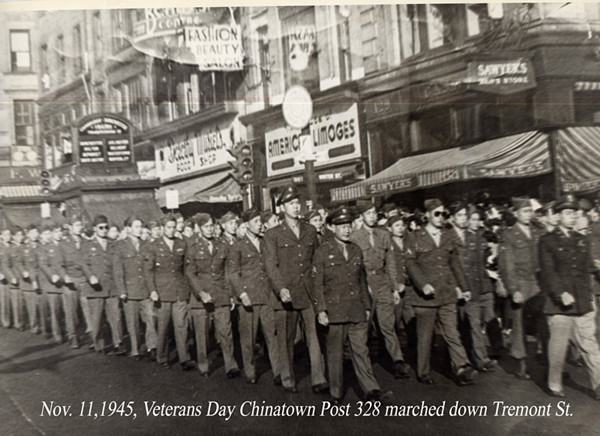

當(dāng)時的華裔參加反法西斯戰(zhàn)爭,支援中國抗戰(zhàn)的途徑主要有三。第一是為中國抗戰(zhàn)募集資金。早在1931年九一八事件爆發(fā)后,美國的華僑就已經(jīng)開始積極為國募捐,支援抗戰(zhàn)。第二是參加軍事工業(yè),為打擊日寇制造兵器和彈藥。在戰(zhàn)爭期間,許多男人走上戰(zhàn)場,武器彈藥的需求驟增,軍事工業(yè)亟需大量有生力量。因此,大量美國婦女走出家庭,進(jìn)入工廠,填補(bǔ)上前線的丈夫和兒子所留下的崗位。許多亞裔美國婦女也從此獲得在外工作的機(jī)會。第三則是直接參加美國軍隊。其中許多人則以美軍的身份,第一次回到父輩的故鄉(xiāng)中國,與萬千中國同胞一道抵御日本侵略。顯然,在原先《排華法案》的政策框架之下,后兩種途徑不可能實現(xiàn)。

在反法西斯戰(zhàn)爭中,他們在保衛(wèi)中國和美國的同時,也拯救了自己。“通過與那些他們過去很少聯(lián)系的白人一起,為了美國而工作或服役令許多華裔美國人從戰(zhàn)爭期間的經(jīng)歷中獲得了新的自信。”(Scott Wong, American First, p. 54)待至戰(zhàn)爭結(jié)束,他們從軍隊走向了社會。他們開始走出自己的族裔圈子,在中國城外買房與工作;或是進(jìn)入大學(xué),并在畢業(yè)后躋身收入較高的專業(yè)人士之列。

不過隨著冷戰(zhàn)格局的形成,出于意識形態(tài)陣營的不同,中美關(guān)系暫時惡化。此時,由國民政府選派,通過庚款等途徑赴美深造的留學(xué)生,發(fā)生了意見的分裂。“兩彈元勛”錢學(xué)森、鄧稼先等人選擇回國參加社會主義建設(shè),其他如諾貝爾獎獲得者楊振寧和李政道則選擇在美國定居。除此之外,部分與國民黨存在千絲萬縷聯(lián)系的知識分子和社會精英,選擇離開大陸,經(jīng)由香港臺灣等地前往美國。顯然,這一批從中國而來的“第一代”移民,相較于19世紀(jì)后半葉的“第一代”華工,受過良好教育,且經(jīng)濟(jì)條件較好,因此他們在美國主要從事的并非社會底層的工作,而是醫(yī)生、教授等專業(yè)性工作。與此同時,他們與參加了反法西斯戰(zhàn)爭后逐漸融入美國社會的二代華裔一起,成為華人在美國的新一代形象代表。

當(dāng)然,從今天的角度看,華裔乃至整個“亞裔”被認(rèn)定為“模范少數(shù)族裔”未必是一件好事。因為在重視平等的美國社會,被定義為“優(yōu)勢”群體,往往意味著福利、升學(xué)、就業(yè)等方面的變相歧視和苛刻對待。但是從歷史的角度看,從“低人一等”到“模范少數(shù)族裔”正是華人不懈努力和斗爭的結(jié)果,值得今人了解。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司