- +1

數據帝|2.7年:外來者扎根上海、遷向市中心的一種代價?

從90年代到本世紀初,上海經歷了舉世罕見的大動遷。

1991年到2003年,共有95萬戶、約300多萬原本住在市中心的上海市民,遷往郊區動遷房。而在原先的拆遷廢墟上拔地而起的高檔商住樓的買主,又往往是一些跨國公司在上海的高管。在這樣的極端對比下,有一句讖語悄悄傳開:未來的上海,內環講英語,中環講普通話,外環才講上海話。

時至今日,這句預言的背景已經發生了巨大的變化。1995年時,每3個住上新房的上海人,就有1人是動遷。近20年過去,2014年,上海市動遷房面積僅占商品房銷售總面積的3%。本地居民被半強制地遷往郊區,已不再是市內人口流動的主要原因。

只要有能力購房,不管是本地人還是外來人口,都可以自由選擇自己的住所。

那么,上海話是會繼續走向外環,還是回到內環呢?

使用來自同策房產咨詢的新房交易數據,我們恰好可以進行這樣的分析。該數據從2012年9月開始至2015年9月結束,共有15000套新房交易數據,包括每套住房的小區名稱、面積、單價以及購買者的性別、年齡和來源地(根據身份證前兩位判斷)。將無法準確識別的小區、車庫的購買記錄以及購房者信息錯誤的記錄全部刪除后,還剩下11638條數據,來自144個不同的小區。

注意,由于遷移戶口并不會直接改變身份證號碼,本文所提到的所有“本地”和“外地”并非指戶口所在地的區別,更多是指出生地的區別。

首先,我們將所有小區定位經緯度,計算該小區至上海市地理中心(人民廣場)的直線距離,與該小區的住房平均價格。

那么,從市中心到上海市邊界的這些房子都給誰買走了?

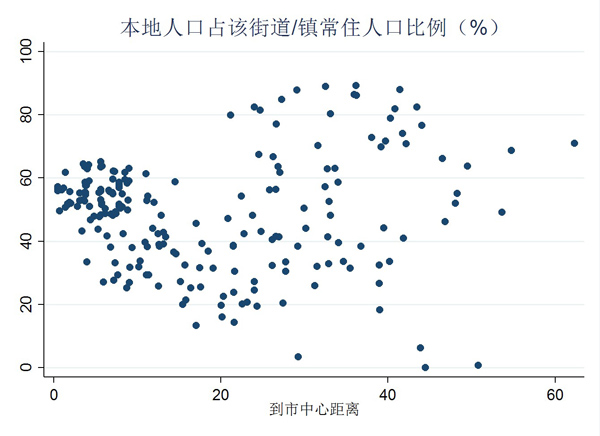

我們將每個小區的購買者按照其來源地區分開來。每個小區的買主都包括來自上海的本地購買者,和來自外省的外地購買者,使用購買面積加權后,可算出每個小區的“本地人口購買比例”,如下圖:

按照這個關系,從市郊到市中心,上海本地人口購買的比例從60%下降到40%左右。看起來,上海話仍然沒有回到內環,而是繼續走向了外環。

上海話為什么繼續走向外環?

一種看法是,由于大動遷,上海市中心的大部分人口已經遷往市郊,中心城區外來人口多、郊外本地人口多的現象已經形成。那么,如果大家都喜歡購買自己身邊的房子,自然就能形成市中心的外來人口購買者多,而市郊的本地人口購買者多的現象。

事實是否如此呢?

使用2010年人口普查數據,將上海市213個街道/鎮的本地人口比例與該鎮/街道到市中心的距離繪圖如下:

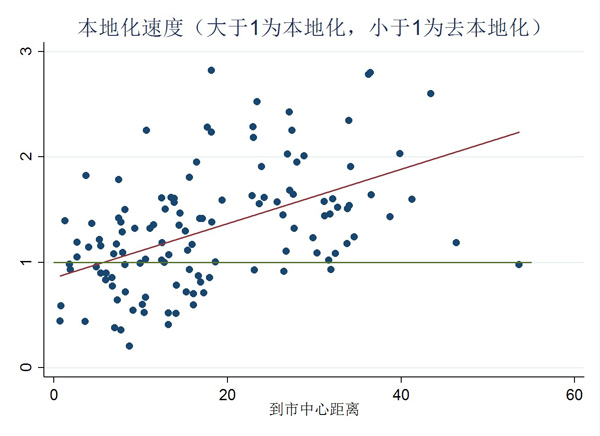

接下來讓我們看一個更加有意義的指標z:

當該比例大于1時,說明該地區的本地人口比例會提高。例如,一個地區常住人口的50%為本地人,而其新房的購買者有80%是本地人,那么該地區的z值大于1,由于遷入人口的本地人比例比平均值更高,我們可以想象,這個地區的本地人口居住比例會逐漸高于50%,并最終升至80%(暫時不考慮買了新房之后直接出租給其他人的情況)。

反過來,如果z小于1,則該地區的本地人口居住比例會逐漸降低——去本地化。z距離1越遠,說明該地區的“本地化”或“去本地化”的速度越快。

我們計算每一個小區的本地人口購買比例,并將該小區五公里范圍內的街道/鎮的本地人口居住比例對應到該小區,繪制了不同區位的“本地化速度”:

在距離市中心20公里之外的郊區,盡管本地人口比例已經比較高,但本地人口的購買比例還要更高,導致這些地區會變得越發“本地化”。而越往市中心,則是“去本地化”的趨勢越顯著。

從這點看,上海話從內環離開,逐步走向外環的趨勢還會繼續。

既然原本的人口分布無法解釋,那么上海話走向外環的情況到底為何會出現呢?

不同年齡的購房行為可能是另一個分析入口。我們根據上海市分年齡的本地人口和外來人口總數,可以計算出各年齡本地人口和外地人口的購房概率,再計算兩者的比值,公式如下:

下圖顯示了不同年齡的上海人相比外來人口的購房強度。

這樣的概率在26歲發生了逆轉。從26歲開始,每個年齡的外來人口購房概率都要大于本地人口了。這也許是因為上海青年的父母往往早就為自己的孩子準備好了房子,而外來人口購房需要數年的積累,在外來人口開始購房時,上海本地人口由于早已有房,購房的概率反而下降了。

上海人口和外來人口不同的購房模式其實反映出的是兩種行為模式。

對于上海人口來說,早些為子女備下婚房是一件很重要的事,提前買好,也可以避免許多結婚時可能的麻煩。

而對外來人口來說,如果沒有改善性的換房,白手起家為自己購買婚房幾乎完全不可能。

在這種背景下,一個很容易想到的猜測是:上海人口的買房可能會更加考慮家庭生活,要求婚房一步到位;而外來人口購房更多地會考慮工作——先買一套小房子,住起來再說,反正是不可能一步到位的。(再次強調,本文的本地與外地的區別是指出生地而非戶籍所在地。)

根據以上假設,畫出分年齡的上海人口和外來人口的購房面積情況。從下圖顯示,無論在哪個年齡,上海市人口的購房面積總是要大于外來人口,體現出上海人口購房時的“一步到位”意愿。

由于對“一步到位”的要求,上海人口購房更加注重房屋的面積,因而在預算有限的情況下犧牲了地段,購買了距離市中心更遠的房子。

而外來人口沒有可能一步到位,只好選擇首先購買面積較小的單身公寓,但這也使他們有機會選擇更加靠近市中心的房子。

這兩個趨勢的結合,便使得市中心的普通話越來越流行,上海話漸漸地向外繼續遷移了。

有人可能要感到奇怪,上海人口明明具有更好的先天家庭條件,而且更容易“啃老”,為什么就逐漸遠離市中心了呢?

要記住的是,前往市郊,并不一定是壞事。

對于外來人口來說,他們選擇了離公司更近,方便打拼,放棄的是像上海人口那樣早早買好大戶型婚房的機會。根據2010年的CFPS數據,一個在上海念完大學的外地學生,比起同等狀態的上海本地學生來說,結婚年齡平均要晚2.7歲。

這近2.7年的時間,大概就是外來人口在上海扎根,向市中心遷移所付出的代價。

(數據支持:同策房產咨詢、城市數據團)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司