- +1

細數中國體育在奧運會崛起的秘密

原創 維舟 維舟

男子雙人十米跳臺 曹緣/陳艾森惜敗,獲得銀牌

本屆東京奧運會,中國隊最終成績如何,現在還很難預料。盡管上一屆里約奧運會上中國隊的總體戰績就不盡如人意,但自1984年第一次參加夏季奧運會以來,中國仍可謂是獎牌榜上進步最神速的參賽國。

1

獎牌榜列強的浮沉

由于1980年莫斯科奧運會遭到美國等西方國家抵制,1984年洛杉磯奧運會又遭蘇聯抵制,因此1988年以來的各屆奧運會才算較真實地反映世界各國的綜合體育競技水平。

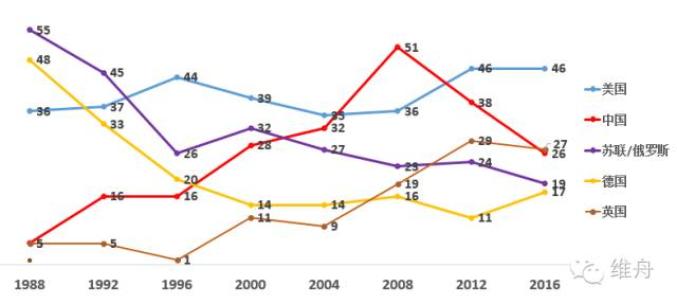

從統計數字來看,美國自1988年以來金牌數一直穩定在40枚上下,波動幅度很小;俄、德在冷戰后經歷體育衰落之后,1996年起表現也相對平穩,惟獨中國以令人驚愕的表現快速竄升,其金牌數最難預測,因為其表現最不具備連貫性和平穩性。

當然,英國在近三屆奧運會上也有驚人的上升勢頭,不過那更多得益于它在自行車、賽艇等傳統優勢項目上的大投入。

1988-2016年五大體育強國在夏季奧運會上的金牌數變化

備注:蘇聯解體后,1992年則以“獨聯體”名義參賽。1984年德國金牌僅為西德數字;1988年則包含東德的37枚金牌和西德的11枚金牌

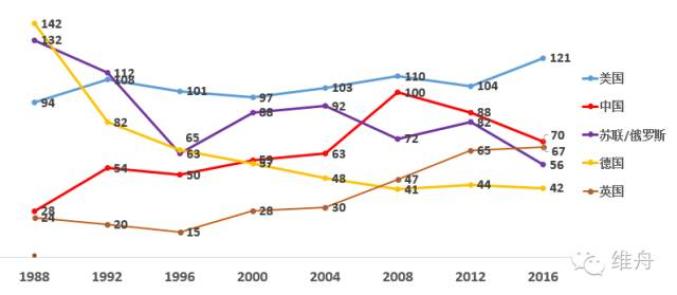

如果看獎牌榜,情況也類似,只是美國的表現更為平穩,而中國、英國的獎牌數量也沒金牌數量的起伏那么大

中國體育的這一成就,是在一個相當低的起點起步的——1984年洛杉磯奧運會中國獲得的15金其實大部分成色不足,因為那一屆蘇聯東歐集團有14國抵制奧運會,致使美國所獲金牌達到83枚,超過第二名羅馬尼亞竟達63枚之多,因此那不過是“半個世界的角逐”。

1984年洛杉磯奧運會上,李寧奪得男子自由體操、鞍馬和吊環三項冠軍,一人就拿下三金兩銀一銅,但如果當時蘇聯東歐集團參賽,他恐怕很難這么風光

抵制1984年奧運會的諸國到1988年卷土重來,其中蘇聯、東德、匈牙利、保加利亞四國均排入金牌榜前十,獲得金牌113枚,并將中國的金牌數壓到僅有5枚——這其實更能反映當時中國體育的實際水平,如果有蘇聯東歐集團同場競技,李寧、許海峰等在1984年也許根本沒有機會成為英雄。

然而從1992年起,中國就從谷底開始向上走,短短二十年,金牌數竟從5枚增長到2008年北京奧運會的51枚。這一“中國速度”實在令人瞠目結舌。

國內外對此的解釋大多集中于中國體育特殊的“舉國體制”、超高的訓練強度、通過體育來獲得認可的強烈政治意愿……如此等等,這些當然是原因;但另一鮮有人提及的因素也很重要:即中國實際上是1984年以來歷屆夏季奧運會增設項目中獲益最大的國家。

2

中國的奧運奪金戰略

1984-2016年間的歷屆夏季奧運會上,中國軍團共奪得163枚金牌,其中舉重、體操、跳水、射擊、乒乓球、羽毛球等六大傳統優勢項目就占125金,占總數的77%。北京奧運會奪取的的51金中這六大項占38金(蹦床也計算在體操內),仍未突破這一基本格局。

但值得注意是:中國這些重要的奪金點中,女子舉重、雙人跳水、乒乓球、羽毛球、蹦床等均是1988年之后增設的項目(且中國均有包攬全部金牌的實力),光這幾項就使中國增加了19個奪金點(2008年除了羽毛球兩金旁落外,其余17金全部拿到手)。2000年悉尼奧運會比上屆新增35個單項,中國一口氣就從中奪得7枚金牌。

備注:“調整后的金牌數”指假定維持1984年比賽項目不變時,中國隊得到的金牌數

從上表可以很清楚地看出:1988年后新增項目對中國奪金數量大增貢獻良多;如果夏季奧運會的比賽項目一直保持在1984年時的狀況不變,那么中國體育的表現看起來就遠沒那么突出了——金牌數幾乎減半。

正由于1988年后幾乎每屆都有中國的優勢項目被列入比賽,所以歷屆的金牌對比實際上并未基于一個恒定不變的共同基礎。

從1984年起,奧運會項目的調整大體上是兩個方向:將原本邊緣的項目納入比賽(乒乓球、羽毛球、棒球、壘球、跆拳道、雙人跳水、蹦床、小輪車、沙灘排球、花樣游泳、藝術體操等)、原本只有男子項目的比賽增設女子項目(女子射擊、女子馬拉松、女子舉重、女子柔道、女子摔跤等)。

這兩個方向的調整也正中中國下懷。長期以來為了集中力量尋求突破,中國體育一直致力于這類冷門項目,并大獲成功(現在未列入奧運會項目的蹼泳,中國也實力極強大),其優勢之明顯迫使國際體育聯合會的官員想方設法通過規則來限制中國。這些當然不是偶然的巧合,在中國的奧運戰略中,項目的重點投入往往更傾向于那些易于取得突破的領域。

本屆奧運會上,氣手槍團體,中國隊龐偉/姜冉馨奪金。男子10米氣手槍更是中國隊傳統強項,王義夫在1992-2004年間的四屆奧運會上,僅該項目就獲得兩金兩銀

例如射擊的男子10米氣手槍自1988年被正式列入比賽項目后,每屆中國必有獎牌入賬,如今已成確保的傳統優勢項目;而一度也是中國優勢項目的射擊移動靶、女子雙多向飛碟(合計曾奪得4金),2008年起被踢出奧運會,致使國內這兩個項目如今極為低迷,其效果可說是立竿見影。

現在各省除遼寧外都已撤掉移動靶隊伍,隊員情緒茫然。2008年奧運會女子射箭的金牌獲得者張娟娟在接受采訪時坦率地慶幸自己當年沒有練射擊移動靶,“多虧沒練,現在取消了。”

可以說,中國的奧運戰略帶有極顯著的功利性特點,其重點視該項目是否/或有希望成為奧運會正式比賽項目而轉移。起決定性作用的不是運動員個人的興趣和意愿(我們不可能想象,美國橄欖球運動員僅因為這項運動不是奧運會正式比賽項目就感到“情緒茫然”),而是國家判定的經費劃撥。

為明確這一點,1997年全運會特地將比賽項目向奧運會看齊,鼓勵各省全力在奧運正式比賽項目上沖金。這一戰略執行得可說相當成功,但到現在,也漸漸暴露出了它潛在的問題。

3

改變中國的奧運觀

2008年北京奧運會幾乎已將中國傳統優勢項目發揮到極限,中國隊之后就很難再保持如此快的上升勢頭了。舉國投入的經費也很難維系,隨著優秀選手的老去,中國也正面臨著新的挑戰。

不僅如此,最近兩三屆奧運會增設項目帶來的紅利漸少,受益者也并非只有中國——例如斐濟就是因七人制橄欖球列入里約奧運會比賽項目,而取得歷史性的金牌零的突破;女子摔跤項目對日本極為有利,里約奧運會上該項目6塊金牌中竟有4塊被日本隊斬獲;而女子拳擊項目則有助于美國和英國奪金。

乒乓球混雙項目,是在本屆奧運會上首次被納入比賽項目,這在事先幾乎被視為多送給中國一塊金牌,不料最終卻落入日本隊囊中。

中國女足一度稱強,里約奧運會上止步八強,但甚至“重回奧運賽場就已經是勝利”

實際上,一些曾經冷門的項目在被“扶正”之后,也引發了激烈的角逐,致使中國很快喪失優勢——最顯著的例子就是女足。

中國即使是想要維持現有的優勢,都必須在鞏固的同時,擴大奪金面,并進軍更難快速見效的高度競爭領域:田徑、游泳和水上項目。

事實上國人自己也清楚:不可能僅靠乒乓球這樣相對邊緣的項目就成為體育大國、體壇霸主。迄今為止中國的優勢項目很少與美國重疊,除體操外雙方幾乎很少正面競爭沖突,因此這場爭霸變成了“你打你的,我打我的”的游擊戰,或一種“差別化競爭”。

但在完成外圍包抄后,中國勢必要直搗核心:即在田徑、游泳、大球項目上取得突破,因為這些項目猶如基礎科學,更能體現實力。

劉翔之所以成為傳奇,很大的一個原因是:他的成功極大地撫慰了中國人在短跑項目上的焦慮

很早前國家體育總局局長袁偉民就提出“119工程”(奧運會田徑、游泳和水上項目金牌合計119枚,現已變成122枚),針對的正是中國在三大項上的軟肋:與金牌總數的高歌猛進相反,中國在這三大項上長期軟弱無力,悉尼奧運會上只獲得1枚競走金牌,雅典奧運會4枚(田徑2、游泳1、皮劃艇1),北京奧運會原定目標是力爭在田徑、游泳、水上項目分別取得2、3、5金,但實際最終情況是:0、1、3(美國則為7、12、2),只完成原計劃的40%,其中田徑只獲得兩枚銅牌(女子鏈球、女子馬拉松)。

直至今日,這一狀況仍未徹底改善,中國在2016年奧運會上田徑上只在競走項目上獲得2金,游泳由孫楊攬入唯一一金,水上項目則只獲1銀2銅,而美國的46金中有三分之二來自田徑(13金)和游泳(17金)。

雖然中國的奧運戰也有可議之處,有時被賦予了太多符號性意義(“為國爭光”),不過這也是一個后發國家意圖在短時間內趕超時為數不多的途徑之一(也許是唯一途徑)。

從2004年雅典奧運會開始,中國運動員和民間輿論都漸漸顯示出這樣的趨勢:即運動員本人能為成敗負責,比賽主要是他本人的成敗。隨著這樣一種鼓勵、示范作用,中國的體育也許能慢慢走上一個可持續的軌道,國人也可以真正享受運動本身帶來的東西。

原標題:《中國體育在奧運會崛起的秘密》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司