- +1

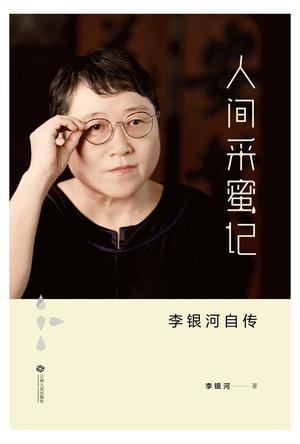

李銀河的文學夢:所有沖動集中在虐戀,將出版虐戀小說三卷本

李銀河在現實中是柔軟的,不是斗士,不像她發表的那些先鋒的觀點一樣沖擊人眼球。

性學家、同性戀、虐戀、王小波的妻子、女權主義、公知......這些詞中的每一個都曾讓她陷入爭議。然而,在外人看來極具紛擾的事,對李銀河來說,似乎從來就不是困擾。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者日前與她交談發現,從某種程度上來說,這個與王小波一樣擁有浪漫情懷的女性,除了她的研究領域和本身經歷的不尋常之外,仍像個懷著赤誠之心的孩子。

她性格中有著極度的羞澀,小時候每當要喊起立的時候,都心跳劇烈,臉紅脖子粗,憋半天才能喊得出來。除此之外,她也始終不擅講演,能逃就逃,能躲就躲。到今天,她演講也不能脫稿。 她還不會與人吵架,只會在爭吵之后回家一遍遍懊悔“我剛剛為什么不那樣說”。

9月10日,澎湃新聞記者給她打電話時,是下午兩點,她正在讀陳丹青的《無知的游歷》。她很欣喜地說,陳丹青是藝術家,在書里探討了文學和繪畫的關系。

對文學和藝術,李銀河一直是懷著一種崇敬的態度。她會像個小學生一樣,第一時間給友人、作家馮唐看自己寫的虐戀小說,忐忑地期待回復。馮唐半個月后給她回了封信,里面提到這篇小說“很牛,很好看”。獲得肯定之后,李銀河感覺受到特別大的鼓勵,“他的反應讓我特別歡欣鼓舞,對我來說是里程碑式的。”現在說時,她還像個受到表揚的小學生一樣開心大笑。

退休之后,李銀河專注于實現自己的文學夢。她獨自一人搬到了山東威海寫小說,貪戀著這里的安靜和好空氣,家人有空時往返于北京和威海之間看望她。她住的地方離海步行僅5分鐘,整個夏天,她幾乎每天午飯后,都去游泳半小時。最近天涼了,才開始漸漸不去了。

李銀河現在每天早上5點起床,上午寫作,下午閱讀,晚上看電影。她自己做飯,把雞放到電飯煲里,加點水,按個按鈕,等它熟了吃,“做飯吃飯一共只要15分鐘。”

原本李銀河一直不愿寫自傳,她覺得自己的生活實在不值得寫。她向澎湃新聞記者解釋:“我覺得值得寫傳的人怎么也得是個歷史人物,我又不是歷史人物,也沒參與過什么歷史事件,只是個普通人,有什么可寫傳的。”后來,她看了諾貝爾文學獎得主、奧地利作家艾利亞斯.卡內蒂的《獲救之舌》,發現不是歷史人物,沒有參與過歷史事件,也可以寫傳。

“所有的沖動全部集中在虐戀”

現在,和人們分享自己虐戀經歷的李銀河無疑是極其勇敢和真誠的。她承認在很小的時候就流露出對虐戀的喜愛,發現自己這一與眾不同的性傾向多與電影聯系在一起。她看電影《農奴》,男主角受到鞭打,讓她感同身受,如癡如醉;看《多瑙河之波》,她對男主角被主人羞辱時的隱忍表情百看不厭。 這些都一度成為她的性幻想形象。 甚至回憶起自己的初戀,她也發現自己曾從對方身上感覺到的性感,也來自對方被凌辱時的痛苦形象。

虐戀是李銀河終身無法改變的傾向,一種心理的情結,她對性的感覺永遠是和痛苦羞辱聯系在一起的。李銀河形容虐戀含有某種性感的色彩,她現在不再會為自己喜歡虐戀而感到羞恥。

但早在最初,跟所有人一樣,深感羞恥是她常常要體驗的情感。“剛意識到喜歡虐戀的感覺時,覺得很羞愧,見不得人。”她有時檢討自己:為什么會喜歡這樣的性呢?為什么別人的性都可以堂而皇之地表達,而我的就如此羞恥呢?僅僅因為它與眾不同,它就可恥嗎?口味重就比口味輕可恥嗎?

“虐戀”一詞最早是中國老一輩的社會學家潘光旦提出的,他將外國的SM翻譯成了“虐戀”,指的是一種將快感與痛感聯系在一起的性活動。1997年上半年,李銀河在劍橋大學訪學,期間研究的一個主要題目便是虐戀,為了研究虐戀,她每天泡在圖書館讀書查資料,發覺虐戀在海外其它國家很早便流行起來,英國人更是酷愛虐戀。 20世紀末,她寫了一本《虐戀亞文化》,填補了國內虐戀文化的空白,越來越多的中國人知曉虐戀。

她深知自己的經歷是她研究虐戀最初的動力,也正是自此之后,她從內心深處接受了自己的虐戀傾向。虐戀成為她終身研究和寫作的動力。不僅如此,她的虐戀情結也對王小波影響深刻。她在自傳中分享了自己跟王小波的床笫之事,性欲正常的王小波在喜愛虐戀的李銀河的帶領下,也慢慢被“掰彎”。除此之外,王小波在寫小說時也會創作一些虐戀情節。

作為社會學學者,李銀河研究的多是邊緣的亞文化,虐戀、同性戀、性、酷兒……在某種程度上,人們賦予她“性學家”的稱號。“性”這個在中國原本很隱私的問題,慢慢受到越來越多的人關注。

寫虐戀小說,馮唐是第一讀者

在社會學界為眾人所知的李銀河,在文學領域一直認為自己是剛剛起步,她熱愛文學,甚至懷抱一種崇敬的心態。退休之后的她,開始全職寫小說,她稱自己終于圓了文學夢。

她生于1952年,父親是人民日報社理論部主任,母親是人民社編輯。耳濡目染之下,李銀河閱讀了很多世界經典文學。她一生熱愛文學,但又深感自己寫小說遠不及王小波。她稱王小波圓了她的文學夢。第一次讀到王小波的小說《綠毛水怪》,她就覺得靈魂被深深吸引。

她的自傳里,除了王小波之外,唯一被她多次提及的便是友人馮唐。他們成為朋友的經歷是可愛的。她說:“我給他發信息說,我們能不能做一個靈魂上面的朋友,他說’YES’。”

她喜歡馮唐的文字,在她第一次讀到時就是,“一讀就覺得特別好,這人了不得。”李銀河對澎湃新聞說,馮唐曾稱他評價文學的標準是看能不能讓他笑,他說王小波讓他笑了兩次,但李銀河說馮唐的雜文讓她笑了七八次。李銀河有哮喘,不能大笑,否則哮喘容易發作,她坦言,看馮唐的書,幾乎每次都笑得引發她的哮喘。

后來,馮唐成為她的第一讀者。她初寫完虐戀小說后,曾懷著忐忑的心情問馮唐,它們算不算好的文學。馮唐半個月后給她回了封信,里面提到這篇小說“很牛,很好看”。獲得肯定之后,李銀河感覺受到特別大的鼓勵,“他的反應讓我特別歡欣鼓舞,對我來說是里程碑式的。”現在說來,她還像個受到表揚的小學生一樣開心大笑。

但是馮唐也提出兩個缺點,一是論文味比較重,一是缺少細節。李銀河在自傳里也豪不避諱地稱自己只是欣賞和酷愛文學,但也沒有什么抱負。她自稱“對寫細節極其不耐煩。”而王小波也曾形容她的文字“扔在地上還跳不起來。”

李銀河只能寫虐戀小說,只有虐戀讓她有寫的沖動,她說自己寫不出來其他的。她告訴澎湃新聞記者,她曾不無擔憂地問馮唐:“我的小說是不是成了色情小說,還是純文學嗎?”馮唐說“一半一半吧”,這并沒有阻止李銀河繼續寫,今年年底,她的虐戀小說三卷本將在香港出版。接下來,她還是會繼續寫下去。

她如今每天上午5點起來寫作,寫到中午。寫虐戀小說的時候,她的身體是有感覺的。她形容自己正在進入一生最有趣的階段,“就像愛麗絲漫游仙境,進入一個未知的探險過程,打上一個標題,各種各樣的人和事就汩汩而出,總是有驚喜。”為此,她特意獨自住到了山東威海,離海僅5分鐘,那里安靜的氛圍是她向往的。她決心用以后全部時間寫小說。她在日記里說,“如果這么一天幾千字地流,估計會流成一個小湖了。”

除了小說,看電影是李銀河一直以來的樂趣,60多歲的她是個影迷。聊起電影她滔滔不絕,笑聲連連。她現在每天晚上都看電影,她一個人看,也不要人陪。在美國留學時,她每晚都會看一部電影,那時有個電影頻道。每個月都有60部新投放的電影,每天晚上可以看兩部。她一般看歐美的電影較多。

最近看的一部《模仿游戲》是她特別喜歡的一部。“非常非常好,這部電影好到無以復加的程度,非常棒。一定要看,太好了,簡直是好的不得了。”她不斷重復贊美著。

一生遇到兩次“激情之愛”

王小波和李銀河,他們兩人,不論提到哪一個,都不得不提及另外一個。李銀河認為,她能和馮唐成為朋友,除了馮唐才華橫溢、跟她一樣酷愛文學之外,另一個因素便是兩人共同喜歡王小波。

馮唐曾對李銀河說,王小波的文字讓他笑了兩次。而王小波對李銀河來說,是無法被超越的。她在自傳里稱這一生僅僅得到王小波的愛就足夠了。李銀河形容她跟王小波之間的感情是激情之愛,她在自傳中毫不避諱地提到兩人戀愛中的甜蜜細節。

其實,對于每段戀情她都不曾保留。提到她跟大俠的愛情,她也是用一種熱烈的筆觸描述著,令觀者感動。她解釋,跟王小波和大俠之間產生的都是“激情之愛”,是一種浪漫的可望不可及的愛情,發生的機率極小,一旦發生,就會奮不顧身地撲上去。她每次說到這,語氣里總有種斬釘截鐵的幸福味道。如她所說,“激情之愛”發生的機率非常之小,但她卻遇到了兩次。

“王小波是一瓶子醋,再來半瓶醋我是不會看上的;可是大俠呢,人家不是醋,而是一瓶醬油,他們倆完全不一樣。但是他們共同的是,都對我發生了激情之愛。我又一次成為激情之愛的引發者。”

李銀河是公開的,又幾乎是完全袒露在眾人面前的。性學家、同性戀、虐戀、王小波的妻子、女權主義、公知......這些詞中的每一個都曾讓她陷入爭議。然而,在外人看來極具紛擾的事,對李銀河來說,似乎從來就不是困擾。

她曾被網友攻擊是同性戀(拉拉),說她一直跟一個中年婦女在一起。當網絡上翻山倒海的傳播這個消息時,李銀河意識到要說話了。“我一看,新浪微博轉發超過8萬了,我不出來澄清,就要欺騙公眾了。”她回去跟跨性別伴侶大俠商量了這個事,準備反駁,大俠同意了。李銀河當時正在寫自傳,剛好寫到自己跟大俠的這段經歷,索性直接拿出來放到了網上。她沒想到,這一澄清竟成了科普,在此之前,很多人都不知道LGBT,也不知道跨性別人群。

當問到被網友攻擊成拉拉時,內心有沒有感到煩惱困惑。她很鄭重地說“沒有”,這個“沒有”讓人覺得她其實從未像我們想象的一般被外界爭議困擾過。她透露,自己內心自我修復能力很強大,“靠自己來冥想、修行,對于人生的基本看法要參透,對日常生活中的煩惱、不如意也要自己參透。”

她還對澎湃新聞說,當網絡遍傳她是拉拉時,友人馮唐還給她發來信息,信息的內容是馮唐自己粉絲的評論。“那個評論的人應該是個小孩,把我叫奶奶,說李銀河奶奶看上誰都行,就是別看上你。”電話那頭的李銀河說完就哈哈大笑,好似當初她看到馮唐信息時一樣。

她回顧一生最痛苦的事時,既不是王小波辭世,也不是多次陷入社會爭議,而是20多歲她在農村插隊當農民時的日子。她體驗到的不僅是孤寂,還有絕望。她在日記里寫道:“我幻想著有一天我要到海邊,我要日夜坐在岸邊的礁石上,看著大海奔騰咆哮,波濤起伏。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司