- +1

蒙古騎兵曾那么厲害,為什么拿不到奧運馬術(shù)金牌?

原創(chuàng) 維舟 維舟

在看奧運會比賽時,有朋友開玩笑問起:“蒙古騎兵當(dāng)年那么厲害,為什么看不到他們在馬術(shù)、射箭項目上奪得金牌?”

還真是。蒙古國自1964年參加奧運會以來,只在2008年北京奧運會上曾獲得過兩塊金牌,但卻是來自拳擊和柔道,至于馬術(shù)和射箭,近幾屆奧運會連銅牌都沒摸到過。天下聞名的蒙古摔跤,也只在2012年倫敦奧運會上得到過一枚女子自由式63公斤級的銅牌。

蒙古騎兵

當(dāng)然,蒙古人現(xiàn)在也早就并不都是過著騎馬放牧、射箭狩獵或摔跤嬉戲的游牧生活,事實上僅首都烏蘭巴托一座城市就居住著蒙古國45%的人口。

不過,這也并不僅是蒙古人的問題,因為同理我們也可以問:號稱“自行車王國”、幾乎有超過10億人騎車的中國,又或像越南這樣曾打了一代人的戰(zhàn)爭、出了許多神槍手的國度,為何都直到2016年里約奧運會才在相關(guān)項目上實現(xiàn)金牌零的突破?

1

競技體育不是日常活動

簡單地說,奧運會上的大多數(shù)現(xiàn)代競技體育項目,與傳統(tǒng)社會中的體育活動、或日常生活中騎自行車這樣的實踐,幾乎是兩回事。

以馬術(shù)為例,奧運會上的現(xiàn)代馬術(shù)六個小項(盛裝舞步、場地障礙賽、三項賽,各分團體和個人),無一例外都是從歐洲的傳統(tǒng)中衍生出來的,與那種草原奔跑的蒙古賽馬大有不同;射箭也是,從器械到比賽規(guī)則,都與傳統(tǒng)游牧社會的射獵活動有著本質(zhì)的區(qū)別。

奧運會的射箭項目,弓箭已非傳統(tǒng)的弓箭,而是一種精密器械

不僅如此,現(xiàn)代競技體育在很大程度其實脫離了生活實踐,倒更接近于“學(xué)術(shù)研究”和“科技研發(fā)”,奧運奪金就像學(xué)術(shù)前沿的突破一樣,拼的是最尖端的一點點領(lǐng)先優(yōu)勢。幾乎每一個體育項目,都需要大量資金和人力,以取得最前沿的少許突破。

在馬術(shù)比賽中,這首先意味著要運用現(xiàn)代科技來培育良種馬;射箭則更復(fù)雜,需要專門的團隊研究射程、飛行軌跡、材質(zhì)乃至風(fēng)速。這還僅僅只是基礎(chǔ),因為還需要有成批的選手愿意付出大量時間去反復(fù)進行高度專業(yè)化的訓(xùn)練以尋求突破。

就此而言,蒙古牧民無法獲得奧運會金牌是不必驚奇的,這就像中國數(shù)億農(nóng)民中盡管有許多人深知怎么種地,但如果比的是畝產(chǎn)量最高的記錄,那他們是絕對贏不了袁隆平團隊的。

一個龐大的農(nóng)業(yè)社會,并不意味著就具備第一流的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技。例如,雖然一說起畜牧業(yè),許多人不由自主地會想起內(nèi)蒙、新疆等有著大片遼闊草原的省區(qū),但國內(nèi)畜牧業(yè)產(chǎn)值最高的省份其實卻是山東,而且自1980年以來已連續(xù)31年居全國第一。

現(xiàn)代體育產(chǎn)業(yè)是一整套機制

從某種程度上說,奧運賽場上的運動員只是臺前的“演員”,而各國真正比拼的乃是背后的一套現(xiàn)代化“程序”——有沒有一套人才選拔體系、俱樂部網(wǎng)絡(luò)、激勵因素、科技研發(fā)力量、市場化平臺等綜合而成的機制支撐著,以源源不斷地“生產(chǎn)”出優(yōu)秀的選手來。

這會形成一個巨大的“產(chǎn)業(yè)鏈”,使得整個社會圍繞著它自發(fā)重組結(jié)構(gòu),從各個環(huán)節(jié)上予以支撐,形成一個生態(tài),以帶動整體的發(fā)展。否則,即便偶爾冒出像當(dāng)年破跳高世界紀(jì)錄的朱建華那樣的天才選手,之后也會難以為繼。

就此而言,這意味著要將體育項目也作為一個個產(chǎn)業(yè)來加以現(xiàn)代化的重新改造,而如果一個社會自身未實現(xiàn)一定程度上的工業(yè)化和現(xiàn)代化,是極難做到這一點的,因為這伴隨著一個社會的整體改造。

2

獎牌統(tǒng)計學(xué)

就像產(chǎn)業(yè)集聚一樣,有時某個體育項目上太投入,會使當(dāng)?shù)厣鐣y以充分顧及其它項目的發(fā)展。

上屆奧運會東道主巴西便是如此:在足球項目上巴西是公認(rèn)最具實力的爭霸者之一,但在1984-2012年間的七屆奧運會上,它加起來僅斬獲17枚金牌,平均每屆兩塊半金牌;當(dāng)了東道主后,總算也只略有改觀——奪得6塊金牌。

值得注意的是,拉美的足球運動全世界聞名,但在奧運會上的戰(zhàn)績卻頗為慘淡:自1988年以來,僅獲得奧運金牌總數(shù)的5%。除了古巴這個例外,所有拉美國家在體育運動的綜合發(fā)展水平上都表現(xiàn)甚差。

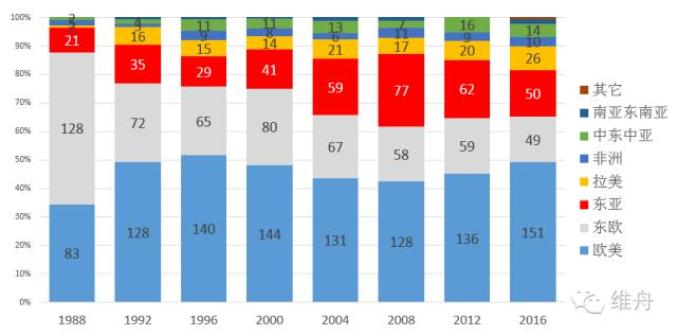

1988-2016年間歷屆奧運會金牌瓜分狀況

如果把世界分成七個主要區(qū)域,可以明顯看出:近三十年來的八屆奧運會上,絕大部分金牌都被工業(yè)化程度最高的歐美、東歐、東亞所瓜分,而欠發(fā)達的拉丁美洲、非洲、中東中亞、南亞東南亞則是成績最差的,這絕非偶然。

雖然某一國家在歷屆奧運會上的成績會有所波動,也有時金牌較小而獎牌很多(如英國在1996年奧運會上僅得1金8銀6銅),但如果拉長時段來看整個地區(qū)的金牌數(shù)字,事實證明還是可以看出相當(dāng)穩(wěn)定的趨勢。

在此期間決出的2283塊奧運金牌中,歐美地區(qū)(包含西歐及北美、澳新)摘取1041塊,占金牌總數(shù)的47.9%(獎牌總數(shù)則占47.3%);包括俄羅斯在內(nèi)的東歐集團占24.1%(獎牌數(shù)占24.5%),東亞各國占16.1%(獎牌數(shù)占14.2%)。

剩下的世界各地僅分得不到12%的金牌數(shù)額,其中最差的是南亞東南亞,這個占到世界人口近三成的區(qū)域,在最近八屆奧運會上加起來僅奪得了18枚,其中1988年首爾奧運會和2012年倫敦奧運會上竟然一金未得;而在這一區(qū)域奪得金牌最多的泰國(主要在舉重、拳擊等項目)也是相對發(fā)達的國家,至于印度,則加起來只摘得包括唯一一塊金牌在內(nèi)的14塊獎牌)。

這一格局總體上很難撼動,本次奧運會恐怕也不例外——當(dāng)然,日本作為東道主,會有相當(dāng)優(yōu)勢,這有助于東亞份額的擴大,或許有望反彈至20%左右,而東歐則由于俄羅斯的衰落和受懲處,可能進一步萎縮。

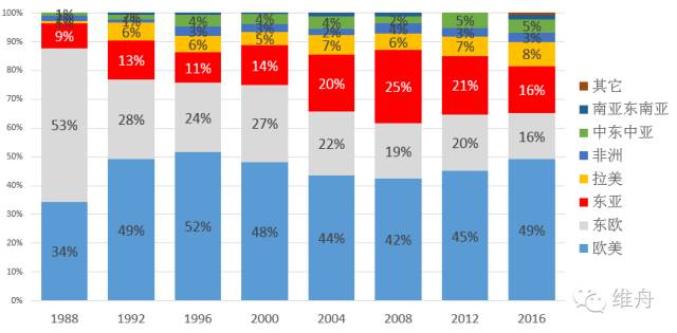

1988以來歷屆奧運會的金牌分布:按百分比計算。歐美列強表現(xiàn)穩(wěn)定,東歐下降最快,東亞則由于中國的崛起而擴大了份額,拉美的相對擴大與1992年后古巴開始參加奧運會有關(guān)

固然,體育運動有其特殊性:它時常會爆冷,也有運動偏好(例如極少有西歐北美的選手參加舉重比賽,但他們常常壟斷馬術(shù)、賽艇、帆船帆板乃至自行車等項目),還會和身體素質(zhì)有關(guān),如非洲選手這些年來就在中長跑項目上表現(xiàn)突出,而牙買加這個小島國卻出了多名世界級的百米飛人。

無論是博爾特還是埃塞俄比亞女子長跑名將迪巴巴家族,他們早年的訓(xùn)練場地都非常差,不過相對而言,跑步、足球原本對于場地、技術(shù)等各方面的要求就不像馬術(shù)、賽艇之類的貴族運動為高,甚至可以不需要場地;而在泳池里,你基本上就看不到黑人選手。

然而,個別項目可以存在某國的特殊優(yōu)勢(連印度也在板球項目上頗具實力),如果是看各項體育的綜合競技能力,還是可以和社會整體的發(fā)展水平建立起關(guān)聯(lián)度的。

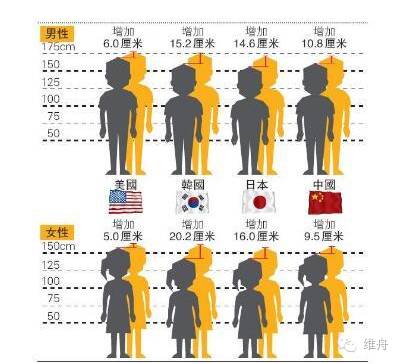

英國倫敦大學(xué)帝國學(xué)院等院校學(xué)者的研究成果:各國在過去百年間男女平均身高的增長

至于說到身體素質(zhì)條件,其實本身也會隨社會的發(fā)達程度而有所改變——對此最明顯的一點是,賽場上的美國黑人明顯比非洲黑人高大強壯得多。

按世界衛(wèi)生組織前些年發(fā)布的報告,在過去的一百年間,中國18歲女性平均身高增長了9.5厘米,但低于日本的16.0厘米和韓國的20.2厘米,以至于從一度身高領(lǐng)先于日韓變?yōu)楸凰鼈冏菲侥酥脸健?/p>

與之適成對比的是:欠發(fā)達的南亞、撒哈拉以南非洲地區(qū)成人的身高在過去四十年間沒有明顯改變,烏干達及塞拉利昂成年男子身高甚至還變矮了。這種身體素質(zhì)的改善,說到底仍是與一個社會的發(fā)展水平有關(guān)。

在日本和中國的花樣游泳隊都曾任教的井村雅代日前曾說:“亞洲人口雖多,但以前奧運會的頒獎臺除了日本以外,由歐洲國家占據(jù)”,她為此一直感到耿耿于懷。

然而,之所以如此,是因為體育綜合水平的提高是與一個國家整體的社會發(fā)展水平及技術(shù)能力相適應(yīng)的,里約奧運會獎牌榜上前十名的國家,無一例外都是相當(dāng)程度上實現(xiàn)現(xiàn)代化的工業(yè)國家,這又豈是偶然?

從金牌數(shù)量的演變來看,東亞至少是近三十年來進步最迅速的,而東歐則在冷戰(zhàn)結(jié)束之后開始明顯滑坡,這恐怕與這兩個地區(qū)的力量升降不無關(guān)聯(lián)。

確實,我本人也覺得可以看淡奧運會獎牌,享受體育本身,但運動員個人的經(jīng)歷可以有意外、有傳奇,從整體上統(tǒng)計則是另一回事:雖然有小概率波動的個案,但獎牌數(shù)量的變動,的確仍在一定程度上體現(xiàn)著國家綜合實力與一個社會的現(xiàn)代化發(fā)展水平。

原標(biāo)題:《奧運獎牌背后的綜合國力》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司