- +1

刷爆朋友圈的心理測試,為什么有點準?

原創 心理調查局 騰訊醫典

美國心理協會研制!

心理壓力權威測試!

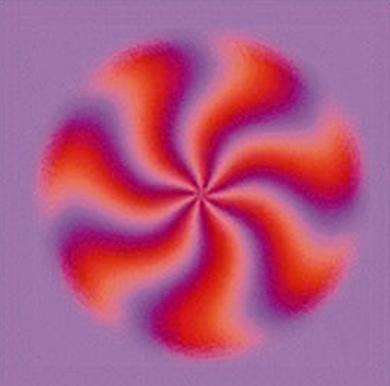

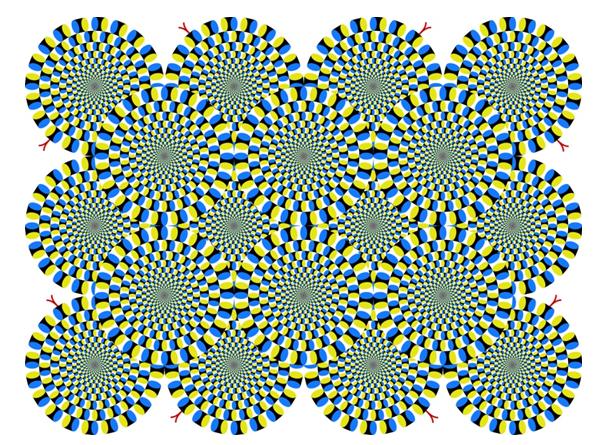

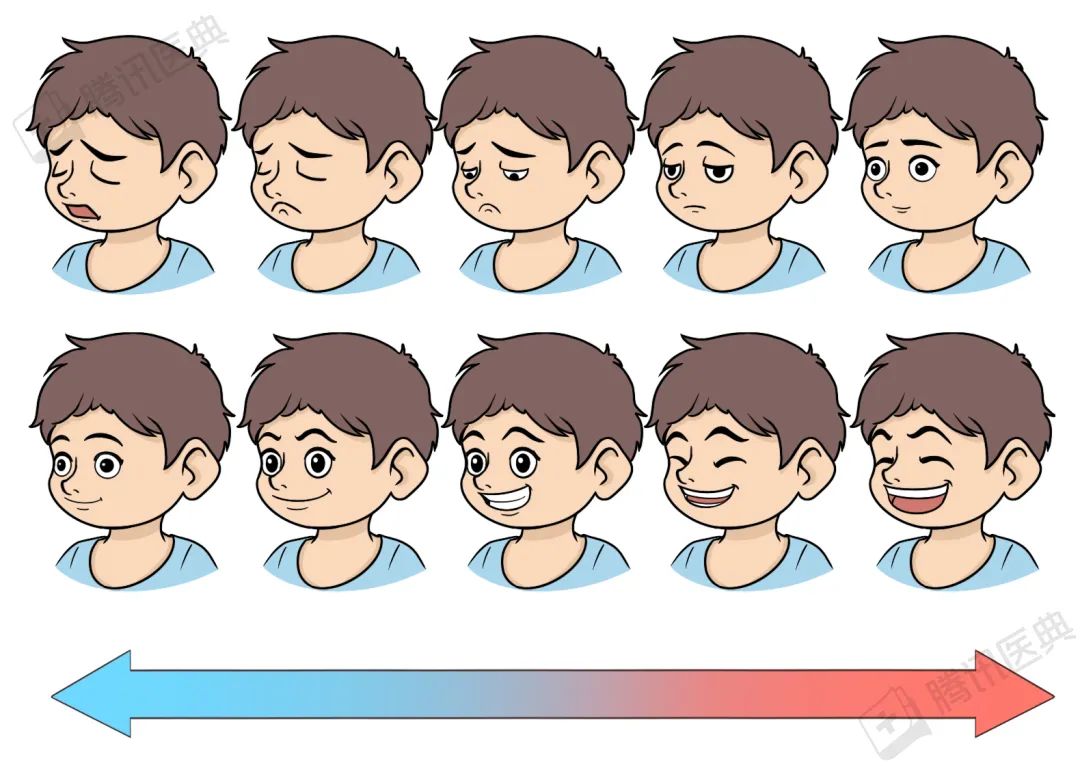

請緊盯下面兩張圖片10秒鐘,轉了沒?

轉了,就說明你有壓力!

轉得越快,說明你的壓力越大!

(來源:網絡)

測試解析:

美國曾用這兩張圖片

測試犯罪嫌疑人的心理狀態

說謊的人,要吞一千根針哦(大誤)

看到的圖片是高速旋轉的

沒有犯罪的人因為內心平靜放松

所以看到的圖片是靜止的

(來源:soogif)

(心理調查局)局長先聲明:

上面我說的140個字,1個都別信!

那兩張圖根本不是什么心理測試!

那只是一種視錯覺

跟壓力沒有一毛錢關系

隔三差五,局長就能在朋友圈里看到一群人秀自己的心理測試結果。

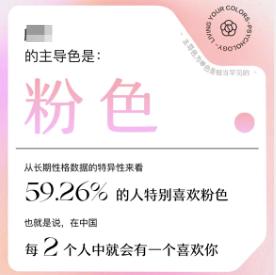

比如,這樣的:

(來源:自己的朋友圈)

我的媽媽咪呀!中國每2個人,就有一個喜歡你,你都快趕上人民幣了!

(來源:soogif)

這種“心理測試”就是自娛自樂,完全不靠譜。如果你真信了,可能要給智商充值了。

(來源:soogif)

但有時候,測完感覺還真有點準。這是怎么回事?

別急,且聽局長解釋。

網上的“心理測試”為什么不靠譜?

你肯定不知道,編制一套靠譜的心理測試,有多不容易。

要有完善的科學理論基礎

要想測你抑郁了沒,必須參考抑郁癥的診斷標準;

要想測你的性格,必須依據經典的人格理論。

“朋友圈測試”才不會告訴你,它參考了哪部心理學著作、哪個診療指南、哪篇高質量論文。因為,它就是隨手一編。

保證準確、可以重復

這在心理學有個術語,叫信效度[1]。

簡單說吧,就是確保這個測試不受主客觀條件的影響。開心的時候測和不開心的時候測,天氣好的時候測和陰天下雨時測,得出的結果要一致。

信效度的檢驗過程非常復雜,要在一定時間內,對同一群人反復測試,還要把結果和其他成熟的量表做比對。這種費時費力費腦細胞的事情,“朋友圈測試”的發明者顯然不會干。

有可靠的對比標準

靠譜的心理測試,不會給你一個非常絕對的答案。因為一個單純的得分沒有意義,重要的是和別人對比。

1米7算高還是矮,要看和什么身高對比。

正規心理測試要有一個叫“常模”的對比標準,也就是在大人群中測試后,得出的一個基準值。你的測試結果,要和常模比對,找到你在人群中的相對位置。

(來源:自己做的)

“朋友圈測試”可沒有常模,因為太麻煩了,一般人根本做不起。

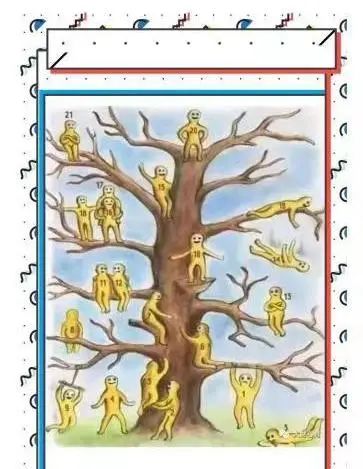

朋友圈還有一種看圖測驗,比如,“樹上21個猴,10秒鐘選出你想在的位置,就能測出你的性格”。

(來源:某“心理學”自媒體)

等你選完看到答案,可能還覺得解析得挺靠譜。但實際上完全沒有科學依據。

正規心理測試中,確實有一種看圖測驗,學名叫“投射測驗”。

最著名的就是“羅夏墨跡測驗”,是瑞士精神病學家羅夏(Hermann Rorschach)創立的,用來測驗人格。

它包含10張黑白及彩色的墨跡圖,都對稱,但毫無意義。這個測試不能在網上自己做,而需要和心理測量師面對面。

查看更多圖片

(羅夏墨跡測驗的部分圖片 )

測量師會問你很多問題,比如“看上去像什么”“你的感受是什么”“你聯想到了什么”。同時還要記錄你的反應速度、肢體語言等。

“你在圖里看到了什么”“你的感受和聯想是什么”,從你的描述和行為表現中,心理醫生能發掘出你的真實情感、態度、需要、動機、信念和性格等。

而“朋友圈看圖測試”選個圖片就能下結論,跟網絡算命沒啥區別。

為什么這些不靠譜的測驗“測得準”?

道理跟算命一樣。

就像算命先生永遠不會告訴你,有多少錢算“富貴命”。一百萬算富貴嗎?九十九萬呢?

同理,“朋友圈測試”給你的,也是一些模棱兩可的答案。怎么解讀,全看你自己。

在心理學叫“巴拉姆效應”,就是說,人很容易受到外來信息的暗示,把這些籠統的描述,統統安到自己身上。

“你有較為順利的成長經歷”。那么,什么樣的成長經歷算“較為順利”?父母沒病沒災算不算?沒有PUA你算不算?

“你應對挫折的能力處于人群中的一般水平”。是跟什么人群比的?怎么比出來的?

“朋友圈測試”給你的答案,都是“正確的廢話”。

看起來說得很明白,但實際什么都沒說。

(來源:soogif)

它最大的用處,就是作為啟動信息,勾起你相應的記憶[2]。而這些記憶都是和測試結果相關的、符合答案描述的,以及你愿意相信的。

大腦會不自覺地搜集各種證據,補上空缺的地方。比如下圖,你覺得“像個狗”,大腦就會幫你自動補齊,讓它確實“是個狗”。

(來源:網絡)

“朋友圈測試”也一樣,結果全靠腦補。

但是,它確實有一定的參考價值,因為它呈現出我們內心的期待和不安。

如果測試結果是正面的,你愿意相信并感到開心,那么非常好,因為你的信念和期望會對行為產生影響。這在心理學叫作“自我實現預言”[3]。

如果測試結果是負面的,而你又信了,那也不會很糟糕。它只是把你內心本來就有的不安和不滿調動起來了。這時你要想,“這根本就不是我想要的”,然后回憶一下,看看讓你難受的地方在哪里,以及你能做些什么。

小 結

“朋友圈測試”的結果,全信確實有點傻,但偶爾玩一玩無傷大雅。

就當成一次娛樂,并好好利用,讓好的結果堅定你的信念和期望,讓不好的結果成為你調整和改變的動力。

因為,萬事萬物都是來協助我們成長和變好的,不靠譜的心理測試也一樣。

參考文獻

[1]鄭日昌. 心理測量學[M]. 人民教育出版社,1999.

[2]楊治良,杜建政. FOK:是線索熟悉,還是目標提取?. 《 CNKI 》,2000

[3]R·默頓,林聚任. 自我實現預言[J]. 國外社會學, 2001(1):1-12.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司