- +1

全職爸爸海星:當兒子穿裙子上學之后

原創 侯雪琪 液態青年

作者|侯雪琪

在海星看來,“成為爸爸”——準確地說是“成為全職爸爸”,其實是一個不斷“被敲擊的過程”,甚至讓他有“重新活了一遍”的奇妙感受。

31歲的全職爸爸海星突然忙了起來——暑期正式開始前,他和7歲的兒子小樂因為一條裙子火了。一天,小樂突發其想要穿裙子,原因是“涼快且漂亮”。海星和太太提醒兒子,男孩子穿裙子可能會遭遇嘲笑和奇怪的目光,看小樂依然堅持,他們便答應了。

小樂穿著新買的裙子開心地去上學,收獲了意料之中的驚詫目光和意料之外的批評,甚至遭遇了男同學的惡作劇,被掀了裙子,于是他“三秒難受,一秒高興”,回家大哭了一場。第二天,海星把這段經歷寫成一則網帖發上了知乎,很快引發了鋪天蓋地的討論。

點贊的不少,但質疑聲也如潮水般涌來。有人批評父母不負責任,將小孩置于一種不可控的外界風險之中,有人批評這種自由過了度,還有人擔心這會給孩子樹立不夠明確的性別認知。即便在海星家里,爺爺奶奶的責備也如雨點般砸來——批評海星“完全沒有考慮到后果”,質疑此事很可能“影響孩子的心理”。

外界爭論正酣之時,事件的主角小樂早就翻篇了。

小樂穿著裙子上學。圖源:受訪者

7月12日的北京,暴雨如注。就在人們忙著避雨的時候,小樂卻滿腦子都是下樓踩水,“太酷了,雨越大,越有大蝸牛和大蚯蚓!走,老爸!”他興高采烈地招呼著父親。

海星無奈又好笑,但他沒有多做掙扎,便同意了兒子的邀請,和他一起在雨中“包場”玩耍,還做了一場關于蚯蚓的實驗——這是屬于父子倆夏天里的尋常一幕。

全現在在7月中旬的一個傍晚見到了海星,他穿著休閑裝、戴著圓框眼鏡,騎著一輛摩托車前來赴約。采訪開始前,海星接到一個好友的求助電話,后者正頭疼于孩子連日來拒食晚飯且大哭大鬧。海星一邊忙著出謀劃策一邊不好意思地解釋,“大家都知道我經常帶孩子,經驗豐富一點,都來問我。”

海星是爸爸群體中少有的“孩子通”。兒子小樂更多時候像是他的“小兄弟”,兩人一起逛公園、瘋跑、看書、拼圖,無話不談。在海星看來,“成為爸爸”——準確地說是“成為全職爸爸”,其實是一個不斷“被敲擊的過程”,甚至讓他有“重新活了一遍”的奇妙感受。

至于穿裙子這件事,哪怕外界有再多爭議,海星也堅持主張兒子有穿裙子的自由,希望讓他多嘗試、多感受。他愿意為眼前這個“不在乎他人眼光,大大咧咧”小兄弟的勇氣支持一把。

小樂在圖書館。圖源:受訪者

01

成為全職爸爸

身為全職爸爸,海星是同齡朋友中的絕對異類。清晨6點,大多數普通爸爸還沒來得及推開家門,海星就會準時開始一天的“工作”。

6點10分是叫兒子起床的時間,隨后,海星會帶著小樂晨讀、給他做早餐,再送他去上學。學校離家不遠,有時候小樂會騎個自行車,海星在旁邊一路小跑跟著,順便鍛煉身體。

接下來,買菜,忙家務、做飯,下午三點半再接兒子放學,晚上還得陪著練琴、寫作業。周而復始,雷打不動,時間在洗碗、換床單、整理衣物等日常瑣事中被消磨殆盡。海星說,這份工遠比他最開始想象得更為繁復。

成為全職爸爸之前的日子不是這樣的。

海星曾經是一家影視公司的職業攝影師。他畢業于中國傳媒大學的攝影專業,在北京的影視圈里耕耘數年。工作忙碌辛苦,卻也收入可觀,事業不斷爬坡。

妻子是他大學同校的師妹,二人一畢業便結了婚。后來,妻子選擇繼續攻讀碩士,期間迎來了小樂。在海星眼里,妻子是個有著學術理想的閃光的人,但在孩子剛剛出生的一兩年中,不得不付出巨大的心力哺育寶寶,學業一度受到影響。

兒子快三歲時,海星發現,妻子總是外出去咖啡廳看書,一看就一整天,孩子只能由保姆看管。海星放心不下家里,常常下班后還要照顧兒子,對妻子撒手不管的行為頗為不解。

一次深聊后,妻子和盤托出了準備去北大讀哲學博士的計劃。海星聽了,有了一絲動搖。他時常開玩笑說妻子“生活不能自理”、“缺點如繁星”,但學習能力強,在自己擅長的學術領域里散發著太陽般的光芒,而“太陽一照,如繁星般的缺點就看不見了”。

海星覺得,某種程度上,他更像是家庭的四肢,妻子是大腦。他應該支持大腦的成長。

家中長輩最初不同意海星的妻子繼續讀書——在他們看來,女人要么該出去賺錢分擔壓力,要么干脆專心帶孩子。但在夫妻倆的堅持下,老人們最終妥協了。

小樂在雨天玩耍。圖源:受訪者

但孩子的教育也刻不容緩。奶奶和保姆一度是帶娃的主力軍,可隨著孩子長大,海星看到小樂身上開始顯現出一些隔輩育兒帶來的缺點,“比如他的性格很內向膽小。我很納悶,我的兒子怎么會膽小呢?后來發現是奶奶帶娃很保守,生怕磕著碰著,自然膽就小。”海星和妻子達成共識:孩子必須自己帶,長輩應該回老家擁抱自己的生活。

再權衡下去,海星決定,從公司辭職,當一名全職爸爸。

第一個站出來反對的是公司老板——他原本是海星關系很好的學長,直接生氣地質問海星“搞什么?回家帶孩子?你就不能找個阿姨嗎?”當時恰值公司發展的重要階段,老板正考慮提拔海星為制片人。海星清楚,“這時辭職,公司壓根找不到后備人選,相當于擺了他們一道。”

但他還是決定離開。他琢磨著,作為攝影師,平常也可以抽空接些活賺錢養家,但孩子的成長只有一次,錯過就不能重來。妻子支持他,和他商量著將日常物質消費降到最低,他偶爾接活的收入加上她讀博的一些補貼,足夠維持家庭正常運轉。

新手全職爸爸都會遭遇一場難以調適的心理危機。如今帶娃帶得心應手的海星回想起來,依然會感到崩潰——比如他曾經屢次敗倒在兒子早上起床穿衣的第一步——眼前的小人似乎永遠沒法找對正確的衣服袖口,但卻執意自己穿,一穿就要半小時。

心理上的坎兒更難越過。海星向全現在坦言,這幾年他常會后悔辭職,“有些當年一樣的小伙伴現在已做到了高管,甚至到了合伙人的高度。看到兄弟姐妹們都這么厲害了,而我在干什么?我在洗床單,在帶我兒子出去滑著滑板車踩水!這幾年錯過了好多機會,失去了好多。”

他把自己比喻成困在一套固化的社會評價體系中的人,很難免俗——理性上,他充分肯定自己的價值,認可家庭教育的重要性,也警惕外面的世界過分“卷”,但卻忍不住偶爾冒出“被卷進去”的渴望。

壓抑的情緒越滾越大。有段時間,他不自覺地將不滿轉嫁到對孩子的要求上,小樂一有什么事情做得不好,海星就大發雷霆,小樂的脾氣也隨之暴躁。易燃易爆的日子持續了一個月,事后海星回憶起來覺得,“就跟進入了更年期似的”。

一次和妻子長達近五個小時的談話后,海星意識到自己長期囿于一份不甘里,心態嚴重失衡才導致過分被動,拋掉了當初出于愛與意義辭去工作的真實動機。

他繼而意識到,這種內心中的不甘也不獨屬于他一個人。

許多全職爸爸帶娃后都會遭遇類似的心理難題。這其中,海星發現,他在網上認識的一些全職爸爸會將培養孩子視為“經營事業”,而回歸家庭前越“成功”的人做全職爸爸后執念就越深,雞娃程度也就更強,但這樣往往會將自己和孩子都陷入強壓的狀態之中,惡性循環隨之開始。

海星知道,這不是他出發的理由,更不是他想要的結果。

清晨騎自行車上學的小樂。圖源:受訪者

02

“小馬過河”

和兒子呆在一起的日子,總被拉得緩慢悠長。

海星一開始總不能理解,為什么孩子會把一本故事書讀上十遍二十遍,電影看上九遍,閑著沒事時還專程跑去聽風的聲音。這種無意義的事情價值何在?

他不理解的事情還有兒子永遠難以捉摸的小脾氣——有時候看到眼前的兩個人突然換了座位,小樂會發脾氣哭;還有一次,全家人在云南旅游,趕時間去參加一場活動的路上,遇到小拱橋和臺階,海星接過小樂手里的小車想幫他,小樂生氣,嚎啕大哭,堅持自己推。海星氣急了使上蠻勁,拽上他就走。

后來海星在書中讀到,2-4歲正是幼兒的秩序敏感期,這和幼兒心理發育特點密切相關。家長正確的應對方法應當是讓他維持自己的秩序,而不是用傲慢的強力去破壞孩子對秩序的執著。

這些“新學到的知識”讓海星后怕和后悔,也才逐漸意識到,帶孩子這個事情雖然辛苦,卻也并非完全無跡可循。他需要研究出更多章法,攻克眼前的一個個“難題”。

海星將自己的實踐形容成“小馬過河”,一邊做一邊試,一邊試一邊學,直到慢慢摸到合適的水位。有時候他會和家人討論,更多時候會翻閱專業的兒童教育、心理學等書籍取經。他開玩笑說,當全職爸爸的這幾年來,看的書比前二十幾年都多。

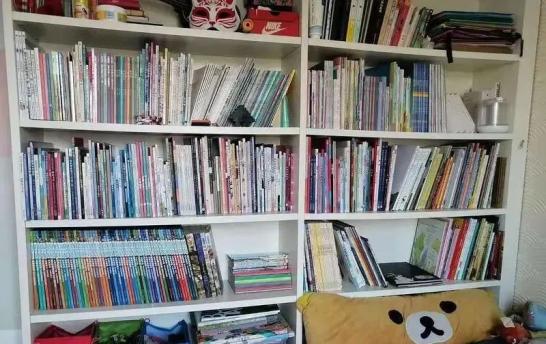

自從海星辭去了工作,家里消費水平直線下降,妻子甚至一年都不買一次衣服。唯獨買書的消費越來越多,除了妻子和他需要的書籍之外,兒子的繪本也占了很大比例。

小樂房間里的繪本墻 圖源:受訪者

海星最喜歡給小樂讀繪本。他在美國書評人奧維爾?普瑞斯科特一本名為《給孩子讀書的父親》中看到:很少有孩子主動喜歡閱讀,通常必須有某個人引領他們進入書中奇妙世界。但給孩子讀故事絕不是讓孩子成為特別優秀的兒童,而是激發出孩子的潛能,增進親子親密關系,并為孩子和書籍之間盡早建起橋梁。

海星知道,自己當仁不讓,就是身負引領小樂的使命的那個人。不止如此,他還為很多忙碌到無法陪孩子閱讀的朋友擔心,寫了精簡的《朗讀手冊》讀書筆記發給他們看,邀請他們加入為孩子讀書的行列。

他喜歡抱著小樂窩在懶人沙發里閱讀,也把和兒子一起讀繪本的故事寫在社交媒體,與網友交流經驗,并在介紹欄稱自己“致力做兒童閱讀推廣人”。

海星對自己的表現挺滿意。他覺得自己在帶娃這行上道很快,“骨骼輕奇、天賦異稟”。漸漸地,他還形成了一套自成體系的帶娃技巧——兒子練鋼琴時哭,他就耐心陪他哭完再繼續彈,偶爾犯懶請假一天,他也同意開個豁口;帶兒子出門怕他吵鬧,就給他戴個耳機,放點故事讓他安靜下來;兒子精力旺盛無法早睡,他就帶他出門跳遠兩小時,“上床后自然呼呼睡”。

妻子是海星的智囊。她告訴海星,孩子的創造力來自“與大地的聯系,不能把孩子束縛在小世界里,要關心身邊的人和一草一木”。海星思考了很久,聯想到兒子曾經給蜜蜂“舉行一場葬禮”的故事——把黃色的花瓣拼成一個圈,死去的蜜蜂擺在正中央。在海星看來,“這事也只有孩子能做得出來”,關心一只蜜蜂的死亡這件小事,恰恰是孩子天然具有的和自然連結的能力,“這種有分量的感受,才會激發孩子的創造力”。

小樂為一只蜜蜂舉行的“葬禮”。圖源:受訪者

除去書本和自然之外,海星的教育探索課程中里還包括一段跨文化的經歷。

2019年,妻子得到了赴法國交流學習一年的機會。海星和兒子陪同一起前往。小樂進入了法國巴黎一家公立幼兒園學習一年,這也給海星帶來了一次完全迥異的觀察教育視角。

那是一個真正無拘無束的環境——在幼兒園,孩子和老師之間可以直呼其名,小朋友們說話自由、跑跳自由,在“不打破頭”的底線之上,打架甚至也是自由。即使自認教育觀念相對開放,看到小樂常拿冰袋敷著蹦蹦跳跳走出教室時,海星還是被驚到了,他甚至一度有些懷疑:“這是不是過分自由了?”

這一年,他們在法國逛遍了各種博物館和美術館,還體會了各種別樣經歷——在埃菲爾鐵塔旁的文化廣場,小樂看到了很多街頭表演的流浪藝人,其中一個戴著墨鏡的男人化身架子鼓手,一臉陶醉地敲打著各種器物的盆底,小樂也跟著在旁邊歡快地跳起舞來,并把這份“職業”列為了自己的人生夢想。

因為被疫情滯留,海星一家需要支付大筆的滯留費用,他欣然接受了一份看起來似乎很不"man"的工作——在美甲店做美甲、美睫。海星發現,在法國,有很多紋著花臂的男性美甲師,這并不是一個有性別門檻的工作。他很快學會了“運用自己的美學修養在指甲上進行藝術創作”的技巧,因此擁有了更多精進法語的機會,還收獲了一些回頭客的青睞。

海星說,這些體驗其實都“挺酷的”:“嘗試不同種的可能,會讓人生的寬度更大一點。”

小樂曾經嘗試在街頭“客串”流浪漢。圖源:受訪者

03

另一種父子關系

海星渴望成為一個好父親。在他常用的知乎主頁里,幾乎通篇是育兒筆記和故事。

發完兒子穿裙子故事的一周之后,海星在知乎上又講了一個兒子想要自己過馬路的故事,并借此反思了“父權”的意義——當小樂執意要做一件有危險的事時,海星選擇和他來來回回講道理,一旁的祖輩方法則簡單直接,直接提高嗓門教訓呵斥。長輩的威嚴嚇著了小樂,他“哇”地一聲哭了出來,隨即順從。

這是大多數中國孩子都體驗過的“父親”形象。但海星卻從中體悟到了低氣壓背后的粗暴邏輯可能帶來的持續傷害。他回憶起自己兒時在家中和父親相處的種種細節——比如爸爸不動筷子不能吃飯、父親的論斷不能輕易反駁等。海星覺察到,這是一種父權的強力統治感。他告訴全現在,自己想做嚴格有原則的父親,但不希望成為天生威嚴的父親,他更期待打破傳統“父父子子”的身份限制,和小樂做平等的朋友。

海星出生在南京。初中以前,他的父親一直忙于工作,總是夜深了才回家。在他的記憶里,早晨睡眼惺忪時,總有一張戴著黑框眼鏡的臉俯下來親他一口——這是父親離家前的匆匆身影,模模糊糊,若即若離。

母親文化程度不高但勤勞樸實,總會自覺主動維護著家中男主人的威嚴形象。

海星初中時,和父親的相處才逐漸多了起來。這讓他有了安全感,但與此同時他覺得,有一根無形的強力的繩子把他越捆越緊——父親是個傳統而嚴肅的男人,堅決不允許兒子玩游戲、紋身、打耳洞、染頭發等,但卻始終講不出一個令他信服的理由。

海星說不出這樣的父子關系哪里不好,只知道這不是他理想中的兒子和爸爸。少年時代,海星喜歡看一個名為《成長的煩惱》的美國情景喜劇,片中的爸爸幽默頑皮,海星感嘆,“太酷了,為什么我爸爸管我這么嚴,希望我以后能成為這樣的爸爸。”

直到上大學之后,海星的世界才真正松了綁。“進入大學后發現很多事情都可以。不僅紋身、染頭發可以,穿拖鞋上課也可以,我哥們兒喜歡男生也可以,女生喜歡女生也可以。”再接下來,在工作中,他總會感到自己創造力上的天然短板。他忍不住推斷,大概是童年和少年時代的諸多限制卡住了自己,失去了很多原始的自我意識。比如他小時候,就從未冒出過想穿裙子這樣的奇思妙想。

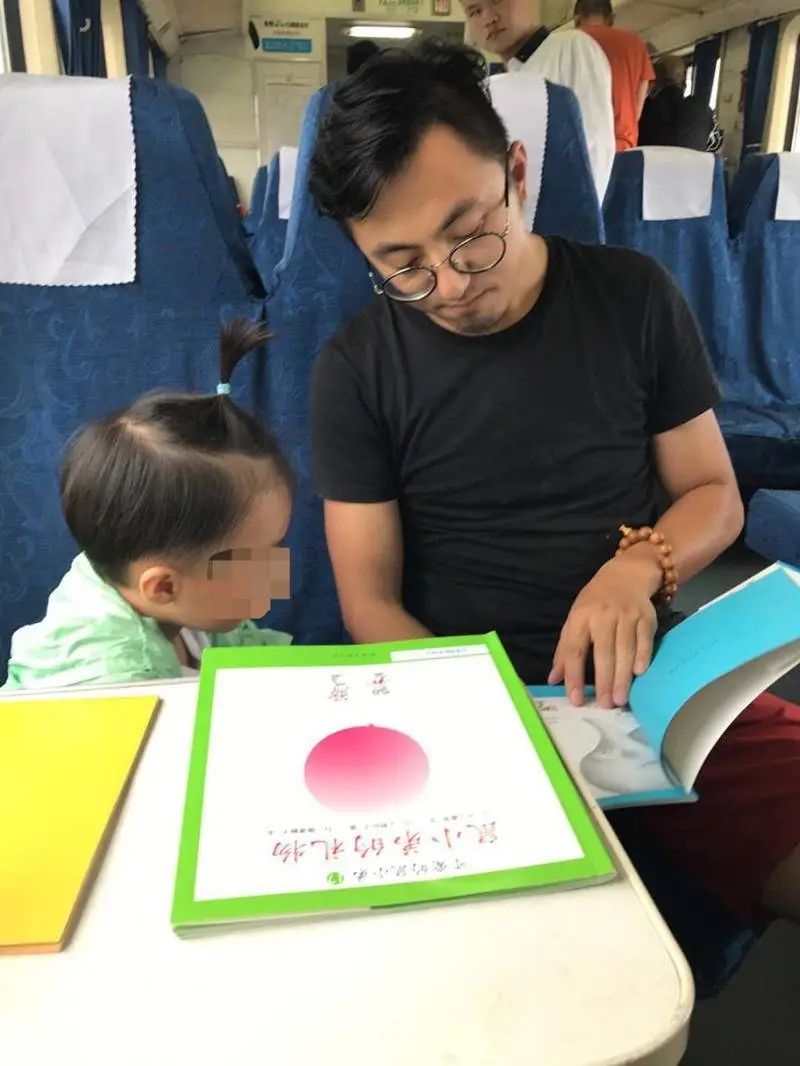

海星和小樂在火車上讀繪本。圖源:受訪者

也因此,海星希望盡力保護小樂的自我。小樂穿裙子從學校回來后大哭了一場,海星告訴小樂,這個世界上固有的觀念太多了,并不是絕對正確,“朋友圈有100多個叔叔阿姨在支持你,我們做自己想做的事情,不傷害自己,不打擾別人。”

海星希望小樂成為一個對全世界充滿好奇心的人,小樂也的確正在釋放自己全部的好奇心——

最早的時候,他希望成為一個會爬樹的人,因為這樣很酷;后來,因為太想吃冰激凌,他又期待長大后做一個賣冰激凌的老奶奶;在法國時,看到街頭彈鍵盤的藝人很帥,他放話要做一個埃菲爾鐵塔下的街頭藝人。但自從上小學一年級后,小樂的夢想越來越“正常”和“嚴肅”了,他告訴爸爸,自己將來想成為一個科學家。

海星對兒子的未來沒有具體期待,但他一直等待著某個瞬間——那時,人們都在為小樂做的某件很棒的事情歡欣鼓掌,然后他也會站起來,特別驕傲地大聲喊:“看,這是我兒子”!

當然,這件很棒的事并不需要遵循傳統成功學意義上的標準。海星說,它可以是任何領域的一件事,“就比如,哪怕某一天他在舞臺上扮演一棵大樹,但演得很棒,也很好啊。”

原標題:《全職爸爸海星:當兒子穿裙子上學之后》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司