- +1

八旬老人憶抗戰逃亡:一家人走過大半個中國

抗日戰爭在東部沿海地區首先爆發,隨即席卷中國。隨著中國軍隊的防線逐漸西撤,各級政府機構、千萬平民百姓隨之疏散遷移,從東部沿海走向西南大后方。據統計,戰時約有1億流動人口,西遷人口約在5000萬以上。

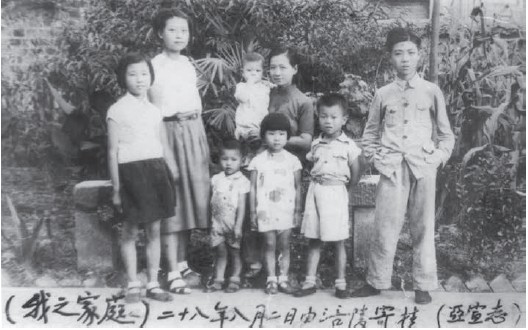

成都理工大學教授樊二南的家族就經歷了這樣一次大遷徙。上海—香港—廣州—梧州—桂林—重慶—涪陵—雅安—康定—雅安,加上戰后取道陜西返回上海、紛亂中再度西撤的旅程,年幼的樊二南與家族十余口人一起繞了中國一圈半。

如今定居成都的樊二南說,他隨家人在戰火中由滬遷川,多年來一直想組織家人回鄉尋根、編修家譜。2003年,樊二南與在上海的族親樊申、樊蕓取得聯系,此后家族成員開始了輾轉上海、紹興、成都、臺灣、美國的尋親之旅。2010年,家譜編修完成,2015年,樊二南執筆的回憶錄《歲月留痕》也終于出版。

近日,年過八旬的樊老向澎湃新聞(www.kxwhcb.com)講述了家族從上海西遷至四川雅安的歷史。這個戰爭前殷實美滿的小康之家,由于戰亂顛沛流離、親人喪生,時刻面臨著才重建家園又要被迫離開的命運。正如南京大學歷史系張憲文教授在《歲月留痕》序言中所說:“千千萬萬個家庭累積在一起,就是家國,就是天下。”這是一個家族在大時代中的故事,也是千萬個家庭在戰爭中的遭遇。

費盡周折逃離上海,卻逃不開戰火

1932年6月26日,樊二南出生于上海的一個書香門第之家。爺爺是前清舉人,曾擔任北洋政府參議員,父親則在中央造幣廠和稅務局工作,生活還算殷實。但隨著1937年全面抗戰的爆發,這種平靜的生活很快被打破:父親隨單位由徐州轉移到廣西桂林,家中上下十余口人無奈中避居上海法租界。

一家人天各一方,畢竟不是長久之計。遠在西南腹地的父親多方聯系,終于在一個朋友的幫助下把全家接出上海。

“當時能有這樣一個機會絕非易事,”樊二南告訴澎湃新聞,“最大的困難是錢,一大家子人的旅費不是小數目。想辦法、托關系,最后是我父親認識的一個商人幫忙解了圍。”

逃難的路線是上海—香港—廣州—梧州—桂林。1938年深秋,6歲的樊二南跟著一家老小11人登上英國輪船“太古號”,離開災難深重的敵占區。“那是我生平第一次見到大海,”樊二南回憶道,“聽大姐說,輪船經過臺灣海峽時,日軍已經占領福建。我們途經廈門鼓浪嶼時,船上的人就站在甲板上,高唱抗日歌曲。”

到了香港,樊家人又換乘小火輪北上廣州、梧州,再包租兩艘小木船駛向桂林。樊二南年紀雖小,但對三天兩頭換乘交通工具印象深刻,那是一種包裹著逃難情緒的記憶:“小火輪是一種很小的機動船,沒有床位,只能打地鋪。去桂林乘坐的是人工小船,更是擠得不得了,白天就坐在甲板上。”

今日桂林風景,昔日逃難記憶

說起在桂林的短暫生活,樊二南的印象是“三天兩頭鉆山洞,沒過過安穩日子”。彼時日機頻繁轟炸桂林,警報一響,全家人就要分頭鉆進山洞躲避空襲。“大人們總是盡量把我們分散,以免全部慘遭不測,因此每次都像生離死別那樣凄慘。當時我們幾個孩子各背一個小包袱,里面裝著什么我也不知道。母親說萬不得已的時候可以打開。她還把救命錢縫在我們的衣服里,流著眼淚向每個人囑咐再三。”

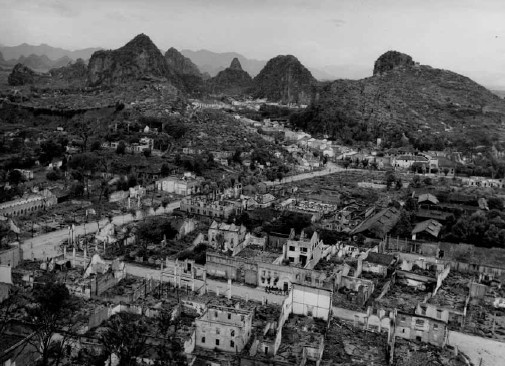

桂林是個典型的石灰巖地區,那里的巖溶地貌特征是:不高的山峰分散坐落在水平的基面上,山峰千奇百怪。“由于頻繁地跑警報,曾經去過的山洞我至今還能記得它們的名字,有牛馬山、七星崖、老人山、牛角洞等,都是我們常去跑警報的地方。” 樊二南說。幾十年后他學了地質專業,當了大學教授,曾幾度故地重游。“20 世紀 80 年代初我數次出差去桂林,還專程去這些地方,尋找童年記憶中的往事。但時過境遷,一切都發生了改變,兒時記憶中的往事早已面目全非。”如今呈現在他眼前的是游人如織的旅游勝地,再也聽不見令人毛骨悚然的刺耳警報聲,再也見不到轟炸后濃煙滾滾一片廢墟。

手心手背都是肉,能逃多少逃多少

樊二南一家在桂林沒有待多久。1939年春夏之交,家人決定再度遷徙,離開這個危險的地方。

“我父親在位于重慶的中央銀行找到一份工作,但當時還未正式錄用,沒有條件把我們全家都帶走。他必須先到重慶,待工作落實后才能安排家屬遷往四川。”四個大人、七個孩子,十一口之家不可能一起離開,一家之主該如何抉擇?“不知道父母親 掂量了多少個難眠之夜,最后作了‘能逃出多少逃多少’的決定。”樊二南說,這一段經歷刻骨銘心。

“父親聯系了開往重慶的汽車,決定讓奶奶帶著大哥、大姐和我先逃出去,母親、外婆和幾個小的孩子留下來后走。”這是一個無可奈何的抉擇。臨行前的晚上,樊二南看見母親紅著眼睛為自己收拾行裝。

沒想到,這輛承載他們全家人希望的大陸公司貨車,將祖孫四人帶到貴陽后便連人帶貨卸下,徑直開走了,留下他們舉目無親、一籌莫展。“那時能選擇的交通工具只有汽車,公共汽車價格又太高,只能搭便車。貴陽已經聚集了無數想去重慶的旅客, 都在為乘車奔走,我們既沒有門路,身上的錢也很有限,非常無助。”

在貴陽滯留了一段時間,旅費捉襟見肘,眼看著飯也要吃不起了,祖母的脾氣也變得急躁起來,唯一的希望就是向父親寫信求援。“我當時就是一個離開了母親的孩子,孤立無援,心里有什么想法也不敢流露。”樊二南說。

好在半個月后父親終于有了回信,為祖孫四人聯系好去重慶的汽車,他們終于得以離開貴陽。

12歲的姐姐夭折在涪陵

重慶也在日軍空襲的陰影之下。“和在桂林時躲進天然山洞不同,重慶的警報一響,我們就躲進地下的防空洞里。有一次難友們在防空洞足足待了三個小時,解除警報后已經是夜晚,無數房屋成為廢墟,許多人命喪黃泉。”樊二南說,年幼的他即便只是聽大人講講,也心有余悸。

顯然,重慶也不是久留之地。樊家老小很快又乘著烏江上的小火輪去了涪陵,在那里從1938年待到1939年。在這一年里,一次變故讓涪陵成了樊二南的傷心之地:三姐樊和玉因患腦膜炎去世。

令他耿耿于懷的,是庸醫誤診、家人迷信導致三姐的病情延誤。“三姐病后,有人說恐怕是中了‘邪’,得趕快請法師打鬼。于是家人請來巫婆,巫婆一口咬定是鬼纏著她了。裝神弄鬼一番表演后,巫婆嘴里又唱又說了些鬼話,最后燒了把紙傘,摔了一摞瓷碗,這才算是把鬼打跑了。”但這沒有讓三姐的病情好轉,反而耽誤了治療的時機,一條還未綻放的生命就這樣夭折在逃亡的路上。

雅安—康定—雅安

1939年初冬,樊二南父親的工作落實,被任命為康定中央銀行文書系長。隨后他們全家啟程離開涪陵,取道重慶、成都最后到達雅安。

為什么不去父親的工作所在地康定呢?樊二南記憶猶新:“在康定住過不到1年,但物價太貴,一家人11口人的生活維持不了。”

康定的交通不發達,物資都靠騾馬馱運,運費花費不菲,物價自然不低。另外康定并非農業城市,糧食靠外地供,也是難題之一。“我父親調動工作時已經了解情況,所以他帶著全家去赴任的時候,走到雅安就安置下來,他一個人去康定。”

后來樊二南的父親來信,要他們搬去康定。“我那時有些高興,因為我已懂得什么是完整的家,父母孩子在一起才是最重要的。”雅安至康定還不通公路,來往旅客靠乘滑竿、騎馬或步行,馬幫馱運貨物。他們一家人雇了幾乘滑竿和一個馬幫,浩浩蕩蕩去康定。但沒過多久,就因為生活難以為繼而重返小縣城雅安。

在1940年-1946年的大部分時間里,樊二南都與家人一起生活在這個安靜古雅的小縣城。只有大哥樊一生后來到四川綿陽國立六中讀高中,并于1944年投筆從戎,加入遠征軍赴緬北和印度對日作戰。

大哥參軍,家人事先并不知情,等父母接到信前往尋找時,已不見人影。直到一個月后,大哥來信說已經到了部隊,正在印度受訓,還寄來一張身著軍裝、頭戴鋼盔的照片,家人才放下心來。

在雅安,樊家人暫時告別了顛沛流離的日子,也終于迎來了抗戰的勝利。那一天,樊二南沒等到藥鋪的陳先生回來講《三國演義》,而是被突然四起的鞭炮聲吸引到街上去,在人群中聽到了日本投降的消息。而大哥樊一生則作為中國駐印軍新一軍的一員,在廣州見證了中國第二受降區的日軍投降儀式。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司