- +1

訪談︱趙國壯:井鹽、豬鬃、蠶絲……大后方用特產支援抗戰

抗戰爆發后,日軍迅速占領了中國沿海的重要城市和港口,上千萬中國同胞撤向西南腹地——現在我們稱之為“大后方”。

這是一個沒有硝煙的戰場。日本占領了中國主要的產糧、產鹽基地,大后方面臨人口驟增和糧、鹽供應的雙重壓力;日軍封鎖了國際上援助的海上通道,大后方出現嚴重油荒,重型機械難以運轉;戰爭的投入耗資無數,國民政府靠什么獲得其他國家的借款援助?

重慶中國抗戰大后方研究中心趙國壯副教授從資源、行業、戰爭的角度向澎湃新聞(www.kxwhcb.com)介紹了大后方的經濟持久抗戰:自貢的鹽保證軍民兩用,南充的蠶絲賺取外匯,內江的糖制成酒精以代汽油,川東的桐油出口國外并提供汽車燃料……大后方的特產行業以各自獨特的形式為抗戰做出了不可磨滅的貢獻。

澎湃新聞:過去較少提及“大后方”這個概念。您能否從地理、歷史和軍事的角度解釋一下“大后方”?

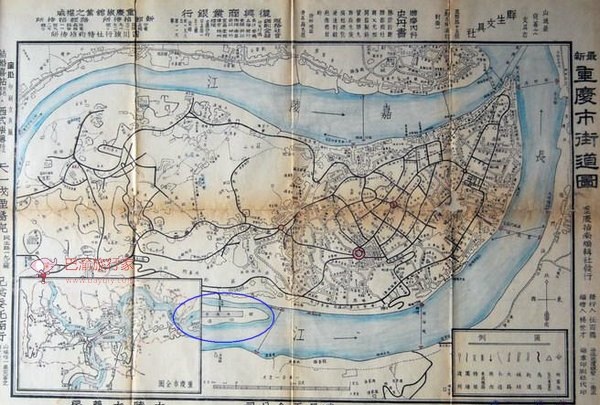

趙國壯:“大后方”是這幾年著重提出的,過去有類似的說法,比如“國統區”、“后方”、“華西”、“西部”等等。如果要下個定義的話,“大后方”是中國抗日戰爭時期國民政府支持和支援對日戰爭的后方戰略基地。

大后方的地域邊界,我們認為是西南西北地區的12省,核心區域是重慶、四川,拓展區域包括云南、貴州、廣西、西康、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏。

從歷史的角度,大后方是動態概念,抗戰開始后興起,并隨著抗戰發展而演變,抗戰結束就沒有所謂后方了。

大后方屬于國防戰爭的范疇。它是資源支持前方戰爭的戰略基地,沒有戰爭就沒有后方。它是和淪陷區、戰區對應的一個概念。

澎湃新聞:大后方的糧食供給,主要來源是哪里?

趙國壯:《新華日報》有一篇著名的社論《感謝四川人民》,刊發在1945年10月8日第二版:“四川供給的糧食,征糧購糧借糧總額在八千萬石以上,歷年來四川貢獻于抗戰的糧食占全國征糧總額的三分之一,而后征借亦自四川始。”四川是天府之國,確實不假,因為這里的供糧,1940年上半年之前整個國家后方都沒有出現糧食恐慌,軍糧也有保證。甚至在1939年,糧價一度還往下降。

1940年發生了兩件事:一是宜昌被日軍攻下,長江走不通了;二是滇緬公路被封了一段時間。同時,經過三年多的戰爭,已經有5000多萬人從東部遷往大后方。交通運輸不暢加上人口的壓力,糧食供應就緊張起來。

緊張到什么程度呢?舉個例子:1940年7月8日,成都市的米價是每石100元,9日漲到108元,10日漲到115元,一天一個價往上漲。而重慶的米價在1940年到1941年6月,不到一年的時間里漲了30多倍。

于是國民政府在當年8月成立了一個部級單位——全國糧食管理局,盧作孚任局長。他利用他在四川的威望,利用他運輸的能力,來擔任這個部長級的職位。取締奸商、實施統購統銷,忙活了好一陣,仍然控制不住。1941年,政府取消糧食管理局,成立糧食部,并且開始征實,就是直接向百姓征收糧食。1941-1945年國民政府對糧食有“三征”政策:征實、征購、征借,靠著這些政策保障了軍隊的糧食供給。

當地還生產一些農副產品,比如紅薯(當地叫“紅苕”)、苞谷(玉米)、高粱、蠶豆等等。水田產大米,山坡上產紅苕、高粱、玉米,老百姓就靠著它們挺過了抗戰。

澎湃新聞:由于日本封鎖、交通阻斷,大后方能源緊缺,比如當時有“一滴汽油一滴血”的說法。國民政府采取哪些辦法來應對油荒?

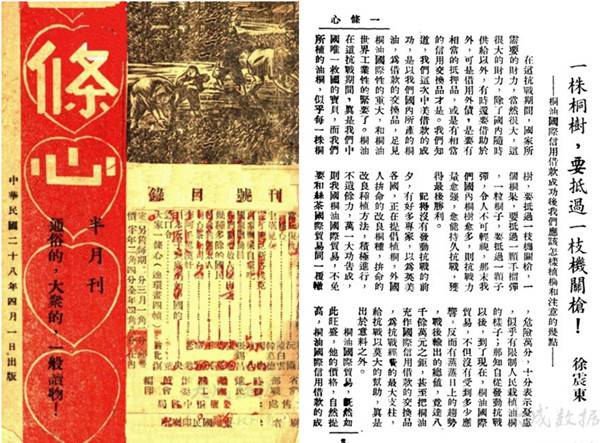

趙國壯:當時的雜志《一條心》有一種說法:“一株桐樹,抵過一支機關槍;一顆桐子,抵過一顆子彈。”這說的是桐油的價值。桐油有什么用呢?它可以替代汽油作燃料。

戰爭爆發前,中國的汽油自給率只有2%,98%都靠進口。日本很早就調查清楚這種情況,發動戰爭后南北夾擊,占領上海、廣州、廣西,封鎖出海口,限制了進口汽油,這樣我們的一切機械都難以運轉。

當時國民政府設立了資源委員會液體燃料委員會,專門解決這一問題。有幾條運輸通道仍然能使用,一是從香港繞道越南、緬甸,修建滇緬公路運送物資;二是我們熟知的駝峰航線,開飛機飛躍雪山,向大后方運送油和戰略物資;三是甘肅和新疆之間的甘新公路,將蘇聯賣給中國的汽車、汽油由新疆古驛道運進來。可以想象,三條運輸通道都是路途遙遠。另一方面就是在內部勘探,比如在甘肅玉門開采石油,但也很難,而且供不應求。

最好的辦法就是找汽油的替代品。當時國民政府嘗試過木炭車、酒精車、桐油車。

其中最重要的替代品是酒精,以四川為主的地方成立了一大批酒精工廠。為什么呢?因為酒精的原料主要是糖。而四川的糖產量非常大,其次是桐油,再次是木炭。許許多多酒精廠都分布在糖的產銷地,包括沱江流域的內江、資中、資陽,長江流域的江津、重慶等地。酒精廠的分布與糖品的產地和主要銷售市場,是完全重合的。

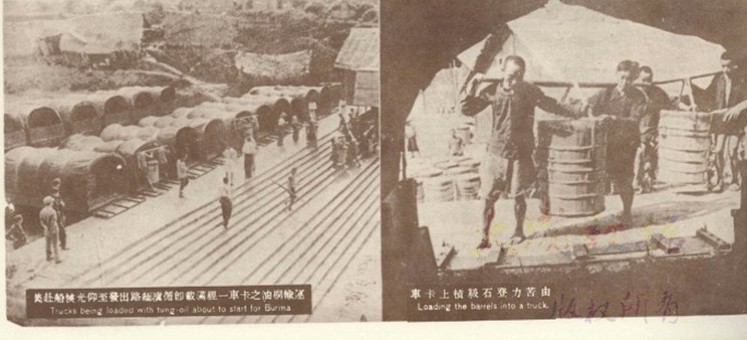

桐油在抗戰時期國民政府的“易貨借款”中扮演了一個重要的角色。當時中國向蘇聯、美國借款購買軍用物資,大部分是用桐油來換的。例如1938年底,上海商業儲蓄銀行總經理陳光甫率團赴美,簽下2500萬美元的“桐油借款”,是我們獲得的第一筆來自美國的資助。

澎湃新聞:有一句形容四川物產的話叫“甜的內江,咸的自貢”,您剛才提到了四川的糖業,能不能再介紹一下四川的鹽?

趙國壯:日本在1938年、1939年曾對四川自貢進行轟炸,起了個名就叫“鹽遮斷”。

中國著名的食鹽,有江淮的淮鹽、山東的魯鹽、福建的閩鹽等,不過這些均為海鹽。日本迅速攻占了這些重要的鹽產地,海鹽運輸受阻,他們知道人不吃糖可以,缺了鹽不行,如果不采取有效措施,國內將出現食鹽恐慌,擾亂軍民抗戰信心。

如何保證軍需民用食鹽?國民政府一方面改革鹽政,推行“民制、官運、官收、商銷”的“統制自由政策”;另一方面推行增產加運政策,同時,在四川自貢設立川康鹽務管理局、川康鹽業專賣局等機構,管理四川井鹽增產加運事業。自貢的手工煮鹽業已經過一兩千年的發展歷史,技術高超。當地人利用威遠的煤礦,也利用地下天然氣來煮鹽,李約瑟寫《中國科技史》時曾稱贊其工業水平不亞于同時代的歐洲。

1938年,國民政府要求自貢鹽場增產500萬擔食鹽,供給整個大后方。驚人的是,自貢產鹽真的能夠達到這個產量。1939-1941年間自貢鹽場產量均保持在500萬擔以上,成為四川鹽業發展史上的第二個發展的“黃金時代”。整個抗戰期間,盡管也出現過鹽價高的情況,但大后方沒有出現過鹽荒。

澎湃新聞:戰時大后方崛起的“特產行業”包括內江糖業、川東桐油、自貢鹽業、南充的絲織業、威遠的煤礦等等,從經濟持久戰的角度來說,這些特產行業發揮了什么作用?

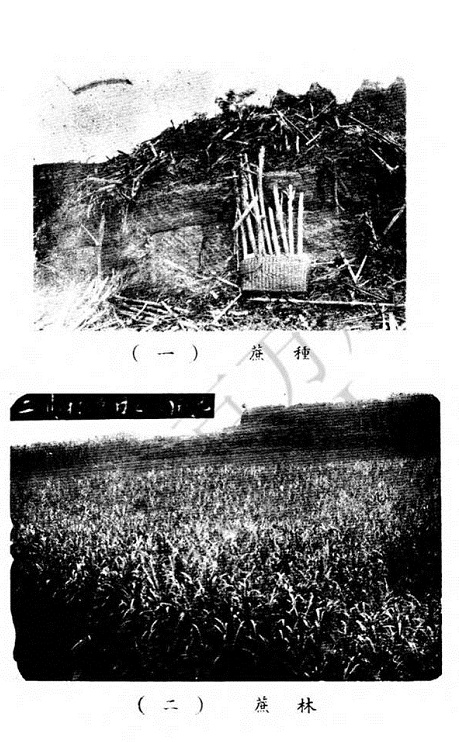

趙國壯:以南充的絲綢為例,國民政府靠它掙了不少外匯。因為絲綢可以做降落傘,而比棉布做的輕得多,能減輕傘兵的負擔,盟軍的需求很大。

戰前,原本農民自己養的蠶種產量不高、易生病,國民政府就找技術人員培育新蠶種,無償提供給蠶農,又成立四川絲業股份有限公司統一收購蠶絲,再賣給英國、美國、蘇聯等國。戰時,國民政府還建立了不少冷藏庫、繅絲廠,以保證出口絲的產量。

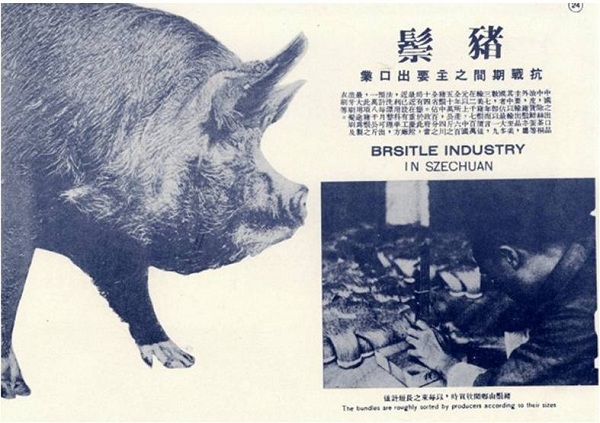

大后方的出口商品中,除了南充絲綢、雅安茶葉、萬縣桐油及皮貨鮮蛋等外,豬鬃也是重要的一項,大部分銷往美國。豬鬃最大的用途是什么呢?是制造鋼刷。行軍打仗難免風吹雨淋霜凍,槍炮會生銹,而豬鬃做的刷子清理起來不傷器械。英美蘇軍的需求都很大。

僅僅1937年一年,銷往美國的豬鬃價值在2,700萬元以上,中國全年所產650萬公斤豬鬃中,四川省占14%。國民政府就在重慶附近設立工廠,利用科學方法洗漂整理,據估計每月可出1.8萬公斤豬鬃。豬渾身是寶,豬肉還可以做成臘腸,冬天風干,天然保存,水一蒸一煮就可以吃,營養豐富,非常適合行軍打仗。

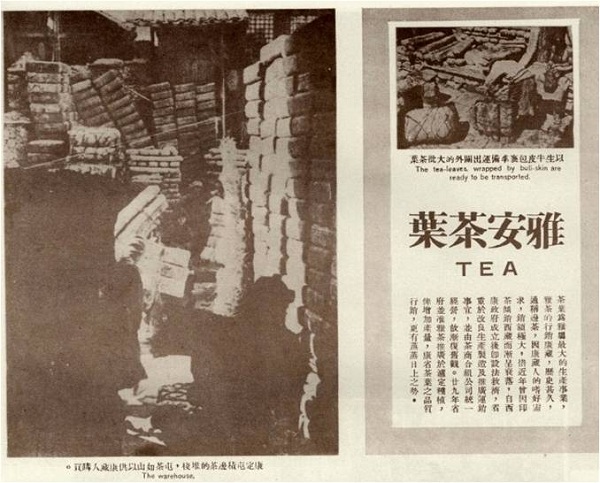

總的來說,大后方的特產行業包括桐油、蠶絲、豬鬃、礦產、蔗糖、井鹽、木材、藥材、邊茶、水產等等上百種,它們都為支撐曠日持久的抗日戰爭做出了不可磨滅的貢獻。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司