- +1

徐國琦|現代體育與民族情感

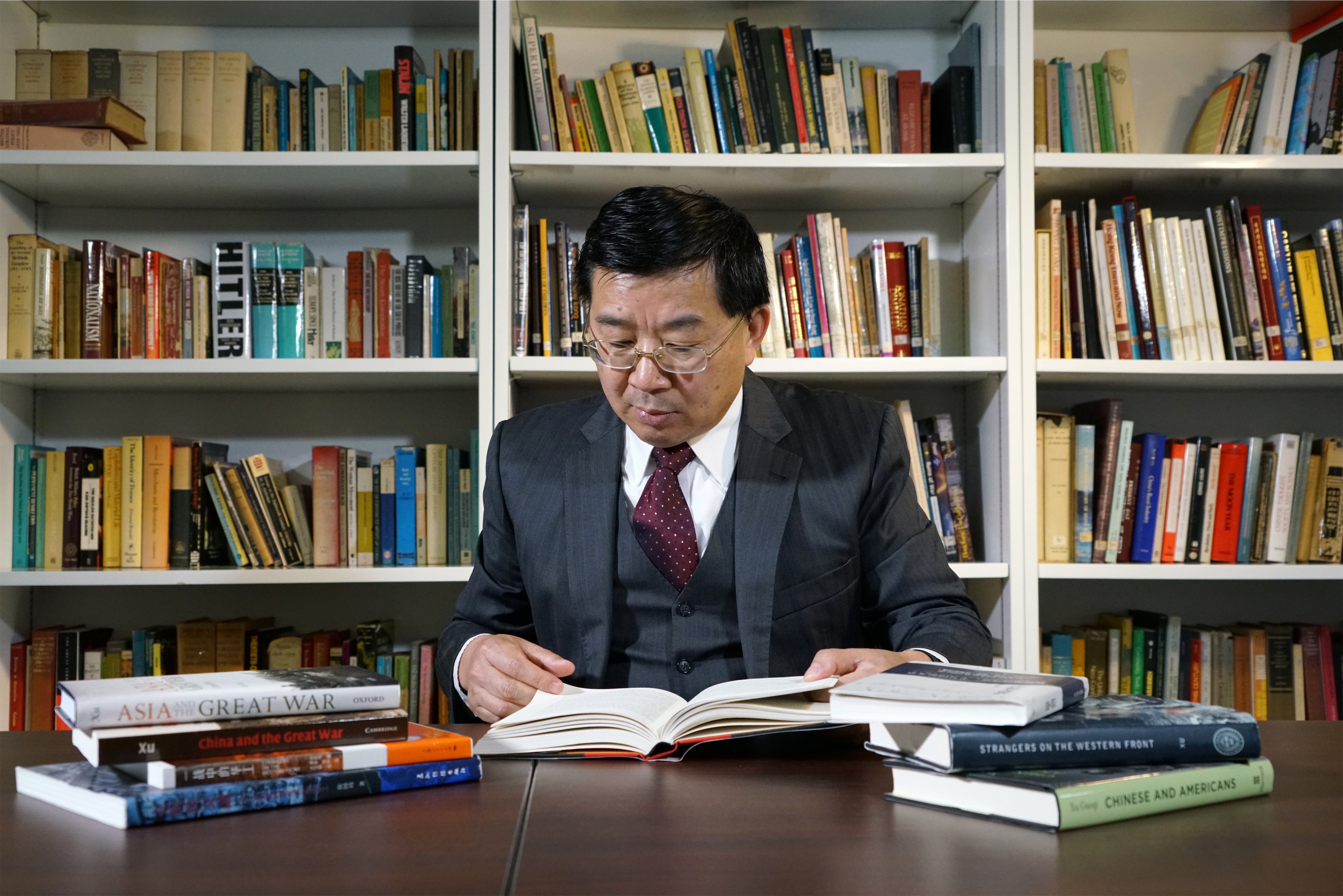

作者徐國琦教授

在現代奧林匹克運動成立大會的結束晚宴上,奠基人皮埃爾·德·顧拜旦對通過奧運會實現20世紀國際主義寄予厚望。但他也承認民族主義情感有可能會在新奧運會中產生深遠的影響,并告訴與會成員,“在你為體育而辛勞時,毋庸置疑,你是為你的國家而努力!”因此,顧拜旦創辦現代奧運會的動機是“一個民族主義和國際主義的混合體”。顧拜旦實質上越來越相信,“民族主義和國際主義不僅不互相排斥,而且互相需要”。這個事實即使在今天仍可以從關于奧運會的個人言論以及在為得勝選手升國旗、奏國歌時運動員和觀眾所表現的情緒中得到鮮明體現。

對體育和民族主義的熱衷并非中國人獨有,也不表明他們脫離中國而走向國際化。畢竟,只有一個強國才會在全球政治和世界體育舞臺獲得平等對待,要和世界其他國家有效地聯系起來,中國必須首先對自己的能力和資源建立自信。

從古代到現代社會,國家總是鼓勵其年輕人參與體育運動,以便為有可能發生的戰爭做好準備。例如之前提到過,美國的現代體育在美國卷入第一次世界大戰后取得突飛猛進的發展。

體育賽事也是國與國之間懲罰發動戰爭一方的工具。例如在第一次世界大戰后,比利時和法國先后主辦1920年和1924年的奧運會,但都拒絕邀請德國參加。直到1928年,德國才回歸奧運,法國和德國的足球隊到1931年才重新對壘。同樣的,在第二次世界大戰后,德國和日本都沒受邀參加1948年的倫敦奧運會。

體育甚至還被用來報復戰場上的失利,阿根廷和英格蘭在1982年因馬爾維納斯群島引發戰爭后進行的足球賽就是很好的例子。在英國軍隊獲勝后的1986年世界杯足球賽上,阿根廷隊打敗英格蘭隊并最后贏得冠軍。阿根廷隊的球星迭戈·馬拉多納在后來的傳記《我是迭戈》中寫道:“這不僅是打敗了一個足球隊,而且是打敗了一個國家。當然,我們在賽前都說足球與馬爾維納斯群島的戰爭無關,但我們知道很多阿根廷的小伙子在那兒犧牲了,像小鳥一樣被射倒。這是一場復仇,仿佛收復了馬爾維納斯群島的一小部分。”

同樣,在冷戰期間,對陣雙方頻頻將政治和意識形態對抗帶到體育場上。戰爭是在國家主義利益的驅動下打響的,而體育則能反映、強化甚至創造國家主義。正如詹姆士·G.克拉斯(James G. Kellas)斷言:“在許多國家,最大眾化的民族主義行為是在體育比賽中,在這個場合下,大量群眾在支持自己國家的隊伍時變得極其情緒化。”

格蘭特·賈爾維認同這種觀點:“在賽場上或者賽道上,那個被想象出來的社會或者國家似乎變得更真實。”他看到,“體育經常為灌輸民族感情提供一種特別有效的媒介,它提供了一種展示國家本身的象征性行動的形式”。約翰·霍伯曼(John Hoberman)可能更細致,他說:“體育國家主義不是單獨產生的現象,相反,它是對挑戰和事件的一種復雜的社會政治性反應,無論它們是體育的還是非體育的,這種反應只能在其出現的不同國家民族背景中去理解。”艾里克·霍布斯鮑姆(Eric Hobsbawm)提到:“千百萬人想象出來的社會似乎在(足球隊)11人名單中顯得更真實。個人,即使只是一個歡呼的人,變成了他的國家本身的象征。”

政治敵對雙方的代表選手在體育運動場上挑戰對方時,有可能會造成對抗急劇升級。冷戰期間,當蘇聯隊打敗美國籃球隊或者加拿大冰球隊時,有些美國評論員反應之激烈,仿佛他們見證了西方文明的崩潰。

在1956年墨爾本奧運會上,蘇聯和匈牙利之間的一場水球比賽后來變成了匈牙利事件的另一個版本。匈牙利隊打贏了一場殘暴的比賽,奪取冠軍,賽后水池被血染了色。2001年10月,伊朗在世界杯預選賽中以1:3敗給巴林,引發了這個國家在1979年以來最大的騷亂。1969年薩爾瓦多對洪都拉斯的比賽中的暴力行為導致了兩國間兩星期后的一百小時“足球戰爭”,造成兩千人傷亡。同在1969年,在蘇聯用坦克粉碎了被稱作“布拉格之春”的獨立運動之后,捷克斯洛伐克冰球隊在斯德哥爾摩打敗蘇聯人,這場比賽和這次勝利的意義超越了一場常規的體育比賽,正如伊恩·布魯瑪(Ian Buruma)所寫的:“這樣一個晚上,被羞辱的人們沉浸在自豪的時刻中,復仇可以嘗出甜味。”而1966年的世界杯決賽圈,尤其是總決賽本身成為了“英國人的集體記憶”。這場比賽就像英國在第二次世界大戰上的處境一樣,極大地塑造了其民族形象。當英格蘭和德國對壘時,一些英國球迷高喊“兩場世界大戰,一場世界杯決賽”。

在很多場合下,體育將國民團結在一個國家代表選手的后面,成為國家主義的誘因。愛爾蘭裔美國拳擊手約翰·希南(John Heenan)和英國冠軍拳手托馬斯·塞耶斯(Thomas Sayers)在1860年的比賽算得上是一個經典的例子,當時美國聯邦正處于解體的危險中。希南在經過艱苦的42回合之后終于勝出,艾利奧特·戈爾恩(Elliott Gorn)評論說,這場比賽在這個國家危機四伏,接近解體的時候,通過“將內部分歧引向外部敵人”,讓拳迷們“明明白白地體驗到了愛國熱情的沖擊”。

1984年洛杉磯奧運會同樣將美國人的國家主義和反蘇宣傳結合起來。根據比爾·賽克因的觀點,洛杉磯奧運會最廣受批評的地方,是“美國民族主義的過度展示和美國運動員們據說毫無意義的統治級表現……觀眾們在他們的賽程表中發現了一張官方的‘奧運會加油卡’,上面用紅、白、藍三色印著‘USA’,并示意他們‘在全世界的目光下豪邁地’揮舞卡片,‘秀出你的色彩與驕傲’。……奧運會主辦方才不管觀眾是否正好是美國人,或是否打算沒完沒了地為主隊歡呼喝彩”。

美國對奧運會的這種極力支持并不單純是一種冷戰現象,它在美國變成世界唯一政治軍事超級大國時仍會如此。2006年,美國國會為了在2006年冬季奧運會上來一場強勢表演,迅速通過一個議案,允許1998年才到美國生活的加拿大花樣滑冰冠軍塔妮茨·貝爾賓(Tanith Belbin)立刻獲得美國公民身份,總統喬治·W.布什在議案一放到他桌上時就立刻簽了名。貝爾賓和她的同伴本·阿戈斯托(Ben Agosto)后來成為美國花樣滑冰冠軍,并參加了2005年國際花樣滑冰賽,他們被看作是2006年冬季奧運會獎牌的有力競爭者,這是美國運動員從沒贏過的比賽項目。

蘇聯在這一領域的歷史也非常有趣。在十月革命之后許多年,蘇聯遵循早前蘇維埃領導人的先例,認為體育賽事有太濃的資產階級色彩,拒絕參加奧運會之類的國際體育比賽。終于,蘇聯政府意識到體育運動對提高政治影響的價值,這個國家對體育的態度經歷了一次完全的轉變。他們不僅決定參加所謂的西方體育比賽,而且還要不惜一切勝出。當時有蘇聯記者寫道:“每個新的勝利都是蘇維埃社會形態和社會主義體育體系的勝利,它為社會主義文化領先于資產階級國家腐朽文化的優越性提供了一個不可辯駁的證明。”

在20世紀50年代早期,當蘇聯第一次參加了奧運會之后,體育被正式認定為“評估蘇維埃政治體系優勢的另一個方面、另一個標準……比賽不僅是體育事件,它們還帶有巨大的意識形態和政治含義,它們表明蘇維埃人民的熱切期望”。蘇聯運動員“為祖國、為黨”走出去,贏獎牌。

即使是加拿大,一個從不以激進的國家主義聞名的國家,也無法抗拒將體育成績與國家聲望聯系在一起的誘惑,這從本·約翰遜(Ben Johnson)的事例可見一斑。他來自牙買加,后來加入加拿大國籍,在短跑比賽中戰勝美國運動員卡爾·劉易斯,并在1988年漢城奧運會上創造了世界紀錄,這使整個加拿大為之歡騰,“包括向全國廣播由總理馬爾羅尼(Mulroney)打來的祝賀電話”。體育社會學家斯蒂文·杰克遜(Steven J.Jackson)觀察到,“約翰遜在取得世界冠軍這項為加拿大帶來國際認可和聲譽的成就時,媒體的各種報道對于他使用了一種間接的稱謂,這也顯露了其種族身份的短暫轉移”。約翰遜成為了“加拿大人”,而不是“牙買加裔加拿大人”,更不是“牙買加人”。他體現了一種“加拿大人”的工作倫理和成就定位,他的事業成功被演繹“成為加拿大驕傲、強健、獨立和國家身份的象征性代表”。當約翰遜在漢城奧運會被檢測到促蛋白合成類固醇呈陽性時,加拿大為之感到羞恥。正如杰克遜指出的,“在起初的震驚、不相信、否認和羞恥之后,加拿大國內似乎掀起了一陣嫌棄和反感的浪潮”。杰克遜說,甚至約翰遜的加拿大人身份也受到質疑。

20世紀30年代也發生過歸化運動員比賽,當時的日本軍國主義政府利用來自其他國家的體育比賽選手來推動日本的國家主義。在這期間,朝鮮已經被日本變成了殖民地,日本人把朝鮮人視為二等公民。然而當朝鮮人孫基禎以日本名“孫龜齡”作為日本代表團成員在柏林參加馬拉松比賽并勝出后,日本人就樂于把他的成就稱為日本的國家榮譽。1988年,國際奧委會正式認定孫基禎在1936年柏林奧運會創紀錄的榮譽歸屬朝鮮而非日本。

當然,國家榮譽和體育之間的緊密關聯只有在本土隊伍得勝時才會帶來好處——實際上,當本國隊伍在國際比賽受挫時,政府就需要設法平復民眾的情緒。這種警惕姿態最近的例子要數2006年世界杯決賽圈伊朗隊因輸球而無法進入第二輪賽事,政府立刻把教練和國家足協主席都撤掉,并且就球隊所帶來的恥辱向民眾道歉。

這種擔憂不是沒有根據的,在東歐一些地區,體育確實成為催化劑,最終導致了政權的更替。例如在所謂的“紅星革命”中,貝爾格萊德的球迷在推翻斯洛博丹·米洛舍維奇(Slobodan Milosevic)政權的過程中扮演了重要角色。體育也對摧毀阿爾弗雷多·斯特羅斯納(Alfredo Stroessner)獨裁政權的巴拉圭革命起到重要作用。

奧林匹克運動雖被設定為個體之間的非政治性比賽而不是國家之間的競爭,但它們一再帶來政治后果。中國人不但加入了這一將體育比賽與民族主義相結合的世界潮流,幾乎完全從民族主義和政治出發為體育下定義,使之達到一個新高度。正如前所論證的,中國人長期以來把體育與尚武精神相提并論,因此也把體育等同于激進性的民族主義。

本文選自徐國琦所著《奧林匹克之夢:中國與體育,1895-2008》一書,澎湃新聞經授權刊發。

《奧林匹克之夢:中國與體育,1895-2008》,徐國琦/著,崔肇玉/譯,廣東人民出版社,2019年6月版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司