- +1

綜評|新中考下,科創項目如何選題? 哪些坑不能踩?

茁壯君說:

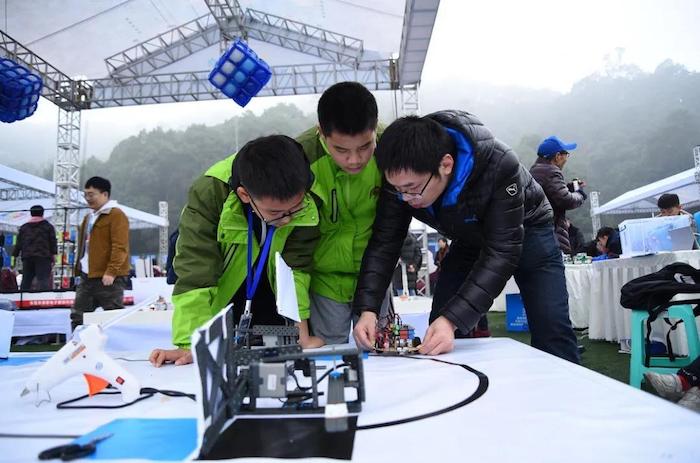

隨著中考、高考的改革步伐,科創越來越熱了。

2021年,上海正式進入新中考時代。3月16日,上海市教委公布了《上海市高中階段學校招生錄取改革實施辦法》。

這一全新中考格局中提出,從2022年實施名額分配綜合評價錄取改革后,招考機構將考生計分科目總成績和綜合考查成績(滿分50分)合成總分。主要考查初中學生綜合素質評價《紀實報告》的完成情況和學生綜合素質發展情況。

這50分對于中考成績意味什么?

根據新政,只要參加自主招生、競爭名額分配的學生,都需要錄入綜評材料。因此,除了750分成績之外,綜合評價所占的50分,將是拉開差距之處,一門心思學習而不參加項目活動,升學錄取中就吃了大虧。

上海市教委基教處處長楊振峰也表示,目前來看,上海市中考考生的絕對分數相對集中,差的非常小,滿分50分的綜合素質評價將會成為決定和影響孩子是否能進入優質示范性高中的關鍵因素,因為綜合素質學生間還是有差異的。

由此,越來越多的家長和學生意識到在中學階段需要完成自己的科創課題。而如何完成研究性學習,及如何交出一份高質量的課題報告和成果,成為了升學路徑上的一個重要環節。

近日,上海理工大學環境與建筑學院副教授谷麟在“問道”教育論壇上指出,中高考改革的初衷在于打破“唯分數論”,促進學生全面發展;提高學生的問題解決能力和實踐創新素養;回歸教育的本源。

科創能為中學生帶來什么?

在他看來,中學生的科創并不是嚴格意義上的創新,而是學習和模仿,培養樸素的好奇心。

因為科創能夠開拓視野,幫助孩子更好理解基礎學科在解決未來實際問題中的作用,從而增強學習基礎學科的動力。

另外,學生在項目研究中能懂得了科學探究的過程與方法;面對評委專家答辯的過程中,能鍛煉表達能力,變得從容自信;而跨學科的科創項目對于中學生也是低成本的學科試錯,規避未來的學科陷阱。

“面對問題,一個十多歲的孩子能否具有從科學的角度來分析和解決的能力,才是目前科創真正的培養目標。”

谷麟,上海理工大學環境與建筑學院副教授;上海交通大學環境科學與工程學院博士;曾獲上海市科技進步獎二等獎、上海市科技發明獎三等獎、曾指導中學生獲得上海市明日科技之星科技創新大賽一等獎、斯德哥爾摩世界水環境三等獎等。

科創項目如何選題

上海新中考的綜合素質評價,評的是什么?

1,品德發展與公民素養

2,修習課程與學業成績

3,身心健康與藝術素養

4,創新精神與實踐能力

在這四個維度中,學生在“創新精神與實踐能力”這項中的差異較大。涵蓋其中的探究學習又可以分為:社會實踐報告、探究性學習報告、科學實驗報告和創新作品說明,學生只需提交其中一項。

谷麟稱,約有70%的學生提交的是社會實踐報告,雖然系統認可,但雷同程度較高。想要規避雷同,可以嘗試探究性學習報告和科學實驗報告。前者要求學生進行探究調研,形成一篇具有科學思維的文章;后者則更偏向于通過科學系統的實驗設計得出具有規律性的結論,一般需要到專業的實驗室完成。創新作品則是通過發明創造來解決生活中的問題,科學思維在其中占據了重要的位置。

而對于探究學習的課題選擇,學生和家長經常陷入幾種誤區:

比如,找到個實驗室做實驗,整理一篇實驗報告就交差,或參加一次科技體驗活動后撰寫篇體驗心得,還有的妄想做一個遠超出孩子認知水平的高精尖科研項目,參與世界科研難題攻關。

事實上,這些并不能體現學生能力的塑造和科學創新思維的培養,都不是能被認可的探究學習的選題。

“源于生活,高于生活”。谷麟建議,可以從生活化的課題入手進行研究,不要搞過于高深的內容,能瞄準學科交叉的上佳,再進行沉浸式的科學探究活動,并形成探究型研學報告。從課題研究中探索書本知識在實際問題解決中的應用和價值,培養學科興趣。

對于科創課題,他給出了4個來源可作參考:

1,以生活化的應用場景為導向

如,疫情下的非接觸式窗簾、光催化口罩等

2,瞄準交叉學科

綜合數學、語文、化學、生物、地理等學科,培養學科興趣和愛好

3,追蹤國家、社會、行業熱點

如,2019年的垃圾分類;2021年的碳中和、碳減排

4,符合中學生認知水平

中學生能深度參與并解決的實際問題,在參與中有所收獲

近年來,環境相關課題在科創項目中頗受歡迎。谷麟介紹,在科創比賽的獲獎項目中,有些雖然成果的可行性欠佳,但在研究和展示的過程中,學生能應用學科知識中的原理去解決生活場景中遇到的實際問題,同時在選題過程中多結合國家政策和社會熱點,也不失為一種技巧。

興趣和生活是最好的課題來源。為了設計出好課題,家長還可以多帶孩子去博物館、科技館觀摩學習,提高認識、培養愛好;也可以培養孩子的閱讀科普性書籍的習慣,這對綜評的面試環節也很有幫助。

科創項目該如何開展?

為方便學生理解操作,科創項目必要的流程,可以分為4個步驟:

開題

為什么要做這個課題?

實驗設計

動手設計一個具有科學性的研究方案

進行實驗

得到數據、照片等材料,對其進行處理

形成報告

將所得到的素材寫成研究型學習報告

2020年10月,上海市教委印發《上海市義務教育項目化學習三年行動計劃(2020-2022年)》,鼓勵通過個人科創項目的培養來獲得升學過程中的研習性報告。其中就提到了PBL(Project-Based Learning)的概念——以項目為基礎的學習過程。這也是對學生綜合素質的培養的一個良好的途徑。

此外,谷麟還強調了STEM(科學、技術、工程、數學四門學科英文首字母的縮寫)教育的意義。他認為,STEM課程本質上培養的是孩子的創新思維,需要從小培養。

在人工智能取代人工的背景下,創新思維愈發成為一項核心的競爭力。但他注意到,出于初高中的升學壓力,國內STEM教育往往在中學階段無奈斷檔。

“大學編程教育的普及正成為趨勢,未來初高中也會有所改變。”他建議家長,跳出功利的升學角度,到初高中也盡量不要放棄創新思維的培養,“這對孩子未來一生的影響是很重要的”。

青少年科技創新類比賽

國家級——“明天小小科學家”,“全國青少年科技創新大賽”。

皆已被納入“雙一流”高校白名單,對自主招生升學很有價值。

注:本市學生須先獲上海市科技創新大賽一等獎,再由市級推薦參加比賽。

上海市級——“上海市百萬青少年爭創明日之星”,“上海市青少年科技創新大賽”。

相同:

都以提升青少年科技創新意識和能力,提升青少年科學素養,為國家培養優秀的科技后備人才為主旨,都是上海市青少年科技創新水平最高水平的展示交流平臺。

不同:

“上海市百萬青少年爭創明日之星”——對作品的要求較高,更偏重具體的人,在選課題的基礎上更關注學生的綜合素質,選拔流程長(區—市網評—市答辯—市動手實踐)含動手實踐、小課題、演講答辯等較多線下評比環節,名額較少。

上海市青少年科技創新大賽——更關注論文或研究報告,更偏重課題,重點關注課題的科學性、創新性、實用性,前期評選在線上進行,只有終評環節是線下展示交流答辯。

給青少年朋友們的一些建議

切忌在課題研究和報告撰寫過程中弄虛作假

實驗過程盡量在專業教師的指導下完成,側重解決問題的思路,保證項目的科學性

避免超出學生認知范疇的“高大上”課題

盡量選擇教委下屬的工作站作為科創的培育平臺

最終需要在科創項目中體現和培養的還是科學的求真與務實精神

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司