- +1

被剝奪的名字和人生,美國原住民寄宿學校和加拿大一樣悲慘

原創 韋華編譯 加拿大和美國必讀 收錄于話題#寄宿學校2#原住民3#美國教育6

編譯|韋華 編輯|南默

近期,加拿大原住民寄宿學校的黑暗歷史不斷被媒體挖掘。那美國的情況如何?《紐約時報》7月19日發表了一篇報道,介紹了美國原住民寄宿學校的黑暗歷史。報道揭示,那些悲慘的過往,仍然在糾纏著幸存者們如今的人生。

贊巴哈(Dzabahe)永遠記得那一天,那是20世紀50年代的一個早晨,也是她以祖先的方式進行祈禱的最后一天。

那天天一亮,她就拿起一個小袋子,跑到沙漠中一個面向旭日的地方,向四個方向灑下taa dih'deen(也就是玉米花粉),以此為新的一天獻上榮譽。

在那之后,她被帶到了寄宿學校。從此,她幾乎被剝奪了一切。

在到達寄宿學校的幾個小時后,她就被告知不能繼續使用她的母語——納瓦霍語。她母親為她縫制的皮裙和串珠軟皮鞋也被收走,像垃圾一樣被塞進了塑料袋里。

她被安排穿上裙子,長發也被剪掉——雖然這在納瓦霍文化中是一種禁忌。

在她被送進宿舍之前,還有一樣更重要的東西也被拿走了:她的名字。

寄宿學校兒童下葬一幕。來自:推特視頻截圖

現年79歲的貝西·史密斯(Bessie Smith)本來也不叫這個名字,這是以前在亞利桑那州的寄宿學校時,老師給她起的名字,不過她現在仍然在使用這個名字。她說:“你本有一套信仰系統,一種你已經接受的生活方式,然后它被如此隨意地取走了,就像你自己被侵犯了一樣。”

最近,在加拿大政府曾經開辦的原住民兒童學校內發現了一批無名墳墓——在不列顛哥倫比亞省有215個墳墓,而薩斯喀徹溫省則有750個。

這一發現,將那個被遺忘已久的噩夢再次公之于眾。

但對加拿大和美國的原住民們而言,這個噩夢卻從未被遺忘。

這些“發現”再一次提醒我們,許多仍活著的美國原住民都是實驗的產物——強行將兒童帶離其家庭和文化的實驗。

他們中的許多人仍在掙扎,他們想弄清楚:他們過去是誰,現在又是誰?

在美國政府為原住民開辦寄宿學校的一個半世紀里,數十萬兒童被安置在一套系統性的機構中,接受教育,其目的是“使野蠻人變文明”。曾有團體估計,到20世紀20年代,近83%的美國原住民學齡兒童都在這種學校上學。

南烏特部落的成員老羅素·博克斯(Russell Box Sr.)說,“當有人在你成長過程中對你做一些事情時,它在精神上、身體上、心理上和情感上都會產生影響。”

他在6歲時被送到科羅拉多州西南部的一所寄宿學校。

他說:“我們不能說自己的語言,也不能唱我們的祈禱歌曲。也許這就是我現在仍然無法唱歌的原因。”

近日,美國內政部長德布·哈蘭德(Deb Haaland)宣布,政府將對以前的設施進行搜查,以辨認兒童的遺體。她是這個曾經管理美國寄宿學校的部門的第一個原住民領導人,她的祖父母也曾在寄宿制學校學習。

許多兒童也死在美國的學校里,這一點毋庸置疑。

就在上周,南達科他州的一個部落保留地舉行了一場儀式,9名曾經在賓夕法尼亞州卡萊爾的寄宿學校喪生的拉科塔兒童,在這場上儀式上被挖出并穿上水牛袍下葬。(注:由水牛皮制成的原住民傳統服飾)

聯邦檔案和報紙記錄了許多學生的死亡。在科羅拉多州的兩所學校舊址中——大路口印第安人學校以及劉易斯堡印第安人學校,人們正在根據這些記錄內容,開始尋找其他學生的尸體。

劉易斯堡學院院長湯姆·斯特里提庫斯(Tom Stritikus)說:“在寄宿學校曾發生過一些可怕的事情,重點是,我們需要揭露它們。”

通過教育同化美國原住民的想法可以追溯到殖民地早期。

1775年,大陸會議通過了一項法案,為美國原住民青年的教育撥款500美元。到19世紀末,寄宿學校的學生人數上升到了2.4萬人,撥款金額也飆升到260萬美元。

這些學校,被視為一種更便宜、更便捷地處理“印第安人問題”的方式。

歷史學家大衛·華萊士·亞當斯(David Wallace Adams)曾在 《滅絕教育》中描述,19世紀末的內政部長卡爾·舒爾茨(Carl Schurz)認為,在戰爭中殺死一個原住民需要花費近100萬美元,而讓他的孩子接受8年的學校教育卻只需要1200美元。

理查德·H·普拉特上尉(Capt. Richard H. Pratt)是第一批寄宿學校的創始人之一,他在1892年寫道:“一位偉大的將軍說過,唯一好的印第安人是死人(注:這句話是美國第26任總統西奧多·羅斯福所說)。從某種意義上說,我同意這種觀點,但僅僅在這個方面:這個種族中所有的印第安的部分都應該被殺死。殺掉他身上的印第安文化,拯救他的人。”

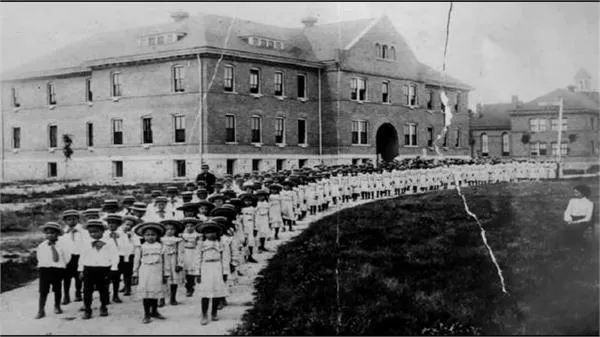

Mount Pleasant Indian Industrial Boarding School via wikimedia.org

據在那些學校里幸存下來的人描述,遭受暴力已經成為了日常。作為懲罰,諾曼·洛佩茲(Norman Lopez)曾經被罰在角落里坐了幾個小時,他在6歲左右被送到了位于科羅拉多州西南部的烏特職業學校。

他說,當他試圖站起來時,一位老師就把他抱起來并摔往墻上。然后,老師再次把他抱起來,把他頭朝下扔到地上。

洛佩茲先生如今已經78歲,他說:“我以為這就是學校的一部分。我沒認為這是虐待。”

不過,一個并不太暴力的事件卻在他的記憶里,留下了更深的印記。

他的祖父曾教他用雪松的樹枝刻出了一支笛子。當他把笛子帶到學校時,他的老師敲碎了它,然后,扔進了垃圾桶。

但他仍然在那時就明白了,雪松笛子和他的本土音樂是多么地特別。他描述著他的祖父教給他的音樂:“這就是神。神通過空氣說話。”

他說,這個教訓很明確,他既需要順從,也需要反抗。

他談到雪松時說:“我必須保持沉默,對這種事情早已習慣了。但樹是不會放棄的,我也不打算放棄。”

幾十年后,洛佩茲先生又繼續吹起了笛子。他住在科羅拉多州托瓦克的烏特山烏特人保留地,他在家中雕刻笛子,并在一個自制的工作室里進行錄音。

在寄宿學校里,博克斯因說烏特語而受到嚴厲的懲罰,以至于博克斯為了讓孩子們免受他所承受的痛苦,拒絕教他的孩子們說這種語言。

隨之而來的是多年的酗酒。博克斯的婚姻破裂了。直到中年,他才走到一個岔路口。

他指著自己的心臟說:“我這里一直在向往著,我的精神一直渴望站在這房間里”,他指的是每年太陽舞節期間舞者進入的藥房,這是烏特人最重要的儀式之一。

“然后有一天,我對自己說;‘現在我要站起來’。當我說這句話的時候,內心就有了一簇火焰。”

現代太陽舞節。Photo by: NPGallery via wikimedia.org

他第一次去了太陽舞節,也停止了飲酒。今年,他的一個女兒聯系了自己的母親,問她是否可以教自己如何制作珠子軟皮鞋。

但對許多人來說,傷口仍然無法愈合。

60歲的杰奎琳·弗羅斯特 (Jacqueline Frost) 是由她的烏特人姑媽撫養長大的,她是寄宿學校的女校長,接受了這一制度并成為其執行者。

弗羅斯特說,她記得那些毆打:“我不知道是掃帚還是拖把,我只記得棍子的部分,我姑姑向我揮舞著。”她補充說:“還有皮帶、衣架。鞋子、棍子、樹枝、鐵絲。”

她也靠酒精麻醉自己。她說:“盡管我已經接受了很多心理咨詢,我卻仍然會說,‘為什么我是這樣的?為什么我內心有這種丑惡的感覺?’”

直到世紀之交,爆發了一場辯論:在部落土地上直接建學校是否會更好地“把文明帶給印第安人”?

1902年,政府在科羅拉多州伊格納西奧的南烏特人保留地完成了一所寄宿學校的建設,而博克斯和洛佩茲都在這里上學。這所學校在幾十年前就被關閉了,但其影響可以用兩個統計數據來概括。

在19世紀,當聯邦特工在保留地內搜尋兒童時,他們抱怨說,那里幾乎沒有會說英語的成年人。部落發言人林賽·J·博克斯(Lindsay J. Box)說,今天,在一個不到1500人的部落中,大約僅有30人能講流利的烏特語。(博克斯先生是她的叔叔。)

幾十年來,史密斯也幾乎不說納瓦霍語。她以為自己已經忘記了,直到多年后她在丹佛的醫院擔任病人收治主任時,一對納瓦霍族夫婦帶著奄奄一息的嬰兒前來就診,她說,她的語言能力又回來了。

這標志著她的內心轉折。她意識到,她以為已經被打走的詞匯仍然存在。當她回首往事時,她認識到自己曾以微小但有意義的方式進行抵抗。

從她開始寄宿的第一天起,她就再也沒有練習過向四方祈禱的晨禱。

由于不能用外在的形式祈禱,她說她學會了在內心做。

到了晚年,她開始使用傳統元素制作珠寶,比如用刺柏樹的干果制作的“鬼珠”。當她開始在網上銷售時,她選擇的域名是:www.dzabahe.com。

這是她出生時的名字,在寄宿學校里被奪走的名字,這個名字在納瓦霍語里的意思被傳承了下來,意為 “反抗的女人”。

原標題:《被剝奪的名字和人生,美國原住民寄宿學校和加拿大一樣悲慘|深度》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司