- +1

漫游者不應有性別之分,只需邁出你的房門就好

如果我們閱讀19世紀的女人們為自己的辯護,我們會發現,中產階級的女人外出總得冒著危及她們操守與名聲的各種風險,獨自外出去公共場所就等于是冒著丟臉的危險。上流社會的女人們在布洛涅森林乘著敞篷馬車展示自我,或是在公園里由人陪護著散步(乘封閉式馬車的女人是個可疑的形象,《包法利夫人》里著名的馬車場景就印證了這一點)。

電影《包法利夫人》劇照

在19世紀晚期,只有獨立的年輕女人才面臨的社交風險在八卷本的《瑪麗·巴什克采夫日記》(這套日記經刪節后出版了英譯本,并取了個美妙的標題:“我是一本最耐讀的書”)中清晰地體現出來。巴什克采夫的日記記述了她從一個嬌生慣養的年輕俄國貴族變成一名成功藝術家的歷程。在開始認真學習繪畫后僅兩年半的時間里,她便在巴黎的沙龍展出她的畫作,直至她二十五歲死于肺結核。1879年的1月,她在日記里寫道:

我渴望自己能擁有單獨外出的自由:自己出門、自己抵達某個地方、自己坐在杜伊勒里花園的長椅上;尤其是自己去盧森堡,品味那些裝飾精美的商店櫥窗;去教堂和博物館走走;夜晚在歷史悠久的老街上漫步。這就是我羨慕向往的生活。沒有這樣的自由,是不能成為一個偉大的藝術家的。

瑪麗其實并無太多顧慮,她已然知曉她會英年早逝——那為何不獨自出去走走?然而,直至去世前一個月,她仍希望她會恢復健康。盡管她并不擔心她的家族因此難堪,社會文化里反對出身優越的年輕女子單獨外出的觀念也已經烙進了她的內心;哪怕她曾對社會的不寬容加以反抗,她仍會因自己渴望單獨外出并將它寫在日記里而感到自責。她“只能是半個自由的人,因為一個愛漫步的女人是愚蠢的”。

即使總有個隨從跟在她身后,瑪麗還是手握著筆記本行走在巴黎的貧民區,描繪下她看到的一切,研究能激發大量創作的主題。譬如1884年的《碰頭會》,現存于巴黎的奧賽博物館,描繪了一群在街角聚會的街頭頑童。其中一個男孩正捧著一個鳥巢向其他孩子炫耀,這些孩子懷著男孩子的好奇心前傾著身子想看個仔細,卻又盡量裝作一副不感興趣的樣子。

不過,瑪麗也將她自己納入了這幅街景畫中。在這群男孩子的右邊通向的另一條街的后方,我們能看到背景里的一個年輕女孩,辮子搭在背上,悄然走遠。她或許是獨自一人,雖然這很難從畫上判定:因為畫面就在那兒中斷了,我們甚至看不到她的右臂。對我來說,這是整幅畫里最美妙的部分:瑪麗的簽名就在那個年輕女孩的下方,在畫的右下角。瑪麗把自己畫入畫中,化身為那個或許獨自一人將要離開的年輕女孩,留下那些男孩在街角——在我看來,這并非過度揣測。

反對“漫游女子”這個概念的另一個觀點涉及“引人關注”的問題。“很關鍵的一點是,就這個身份而言,漫游者該是隱身的。”在捍衛“漫游者的性別應為男性而非女性”的觀點時,盧克·桑特這么寫道。這一說法雖不公平,卻也無情地精準。我們很希望像男人那樣變得不起眼,卻并非是我們自身造成了桑特所說的那種顯眼,即一個女人獨自出現在公眾場合引起的騷動而正是那些男性漫游者的注視,使得也想成為漫游者的女人變得無法不被關注。但是,假使我們如此引人注目,那我們又為何在城市的歷史書寫中絲毫不被提及?一切應取決于我們自己,按照我們認同的方式,將我們重新繪入城市的圖景中。

直到19世紀晚期,在瑪麗·巴什克采夫所屬的階級,女人們仍主要與家庭拴在一起。然而,中產階級或下層社會的女人卻有充分的理由走在街上,她們出門玩樂或打工,當售貨員、慈善工作者、用人、裁縫、洗衣工,或從事其他各種行業。而且,她們也不單有實用性的因工外出。大衛·加里奧奇在研究18世紀的巴黎時栩栩如生地描繪了工人階級女性的生活,他表明,從某種意義上來說,當時的街道屬于女人。在巴黎的集市里,她們經營著絕大多數攤位;甚至回到家中,她們也會成群坐在街旁。她們所做的事在兩百年后被簡·雅各布斯稱作“街上的自然監控”:她們“總是留意著發生了什么事,并總是最先去調停爭吵、制止正在打架的男人們。她們對過路人衣著與行為的評論本身就是一種社會管控的形式”。她們比任何人都更清楚鄰里街坊發生了些什么。

詹姆斯·蒂索畫作

到19世紀晚期,所有社會階級的女人都能在諸如倫敦、巴黎和紐約這樣的城市里享用公共空間了。百貨商店在19世紀五六十年代的興起極大地促進了女性在公共場所出現的正常化。到了19世紀70年代,一些倫敦的導覽上已經開始標注“在倫敦方便女士們一個人購物之余享用午餐的場所”。詹姆斯·蒂索在19世紀80年代的系列畫作“十五幅巴黎女人的畫像”中描繪了巴黎城里的女人做各種事情的場景:從坐在公園里(由媽媽陪著)到與她們的丈夫一同參加藝術家們的午餐聚會(她們穿著束身衣,僵硬得如同背景中的女雕像柱),再到穿著羅馬勇士的戰服、戴著自由女神式的王冠在競技場里駕馭戰車。蒂索1885年的油畫《女售貨員》讓觀賞者們有身臨其境之感:畫中的女售貨員高挑修長,身穿黑裙,衣著嚴謹,扶著門讓它開著,要么在迎接顧客,要么在恭敬地向顧客道別;桌上凌亂地堆著綢緞,有根緞帶掉在了地上。這幅畫將公共場所的女人和集市里粗俗的營利氣息聯系在一起,也暗示著世風輕浮和私生活混亂——還有緞帶掉落在其他更私密場所的地板上。

19世紀90年代見證了“新女性”觀念的到來,獨立的新女性騎著自行車去她們喜歡的地方,女孩們在商店和辦公室里工作,獲得屬于她們的獨立。隨著電影和其他休閑活動在20世紀早期變得流行起來,加上第一次世界大戰期間大量女性進入勞動力市場,女性在街道上的存在便由此確定下來。不過,這也歸功于安全的半公共空間的出現。在這些地方,諸如咖啡館和茶室,女人們能夠不受干擾地享受獨處的時光。當然,這也同樣歸功于女衛生間——公共空間里最私密的場所——的興起。另外,對女性在城市中的獨立起到關鍵作用的還有供未婚女子入住的物美價廉的公寓。通常來說,物美價廉的公寓是很難找的。就像瓊·里斯小說里寫的那樣,許多女人住在破舊不堪的房子里,難以維持體面和尊嚴,她們的道德操行與她們的潦倒程度直接相關。居住的地方越是狼藉,女房東就越是苛刻,里斯筆下的都市單身女子就永遠在和廉價旅館的女老板們爭執不休。

一個城市給予它地標的名字——尤其是街道的名字——折射出這個城市所秉承的價值觀,而這些價值觀隨時間而變化。在努力世俗化(并大眾化,至少從表面上看來是這樣)公共空間時,現代城市將曾用來紀念女先賢、皇室女子或神話中女神的街道重新命名,紀念世俗化、大眾化的英雄:他們全部都是男性,有學者、科學家,還有革命家。然而,這所謂的“客觀中立”卻忽視了那些因缺少文化或性別優勢而無法獲得較高文化地位的女人,并把女性與過時的制度相提并論,將女性與“非公眾、傳統守舊、反現代”聯系在一起。

而當有關女性的地標出現在公眾場所(這并不常見,在愛丁堡,狗的雕像數目是女性雕像的兩倍),女性往往被美化、被理想化,石像要么被鑄成寓言故事中的人物,要么則是侍女。巴黎協和廣場上的方尖碑坐落在路易十六被送上斷頭臺斬首的地方(被送上過斷頭臺的還有王后瑪麗·安托瓦內特、夏洛特·科黛、丹東、奧蘭普·德·古熱、羅伯斯庇爾、德穆蘭,以及成千上萬在歷史中寂寂無名的人),它被一群代表著不同法國城市的女性雕像環繞著。詹姆斯·普拉迪耶創作的代表斯特拉斯堡的女性雕像,其原型據說是維克多·雨果的情人朱麗葉·德魯埃或是古斯塔夫·福樓拜的情人路易絲·科萊。這就是為什么我不把這座雕像單單視為斯特拉斯堡的寓言,而把它看作是所有著名作家或藝術家的情婦們的寓言。她們也書寫、也繪畫,卻終生未能擺脫她們情人的陰影,縱使她們公然佇立在巴黎的正中央,已融入了這座曾被兩個國家爭奪的城市。

1916年,弗吉尼亞·伍爾夫在《泰晤士報文學增刊》上評論了E. V. 盧卡斯的《重訪倫敦》。在描寫倫敦的過去與現在時,盧卡斯列出了一張倫敦紀念性建筑的目錄,但他卻獨獨遺漏了一個。于是伍爾夫問道:“為什么沒有提到面朝著育嬰堂大門的那個拿著水壺的女性雕像呢?”女人拿著水壺靜靜地跪在那兒,雕像就坐落在可倫兒童游樂園對面的路中一小塊安全區,在一個現代式樣的公用飲水機頂上,雕塑師是誰無人知曉。女人穿著一種寬松的外袍,卷發成圈地繞在頸邊。她有時被稱為“盛水人”,有時又被叫作“撒瑪利亞婦人”,這是《圣經》里的一個女人,她與耶穌在井邊交談,并認出他是先知。

《女雕像物語》中的女像柱

走在任何一個大城市的街道上,如果你稍加留心便會注意到,還有一種女性雕像悄然不動地佇立著。法國導演阿涅斯·瓦爾達在20世紀80年代拍攝了一部短片《女雕像物語》,在片中,她與她的攝影機一同在巴黎徜徉,找尋著雕像中的異類——女像柱。這些用來承重的石制女人,支撐著城市里那些偉大的建筑。這些女像柱遍布巴黎,兩座或四座為一組,有時甚至更多,依照建筑的規模來確定。有時候這些像柱是男性,男像柱的名字源于阿特拉斯,希臘神話里雙肩撐天的神。瓦爾達注意到,男像柱總是顯得肌肉繃張,而女像柱都看著輕盈柔軟、姿態優雅,似毫不費力。即便她們覺得建筑重得難以承受,當我們注視著她們時,也看不出分毫。

然而,在那時我們從來沒有注意過她們。瓦爾達的短片以巴黎第三區一座龐大的女像柱結尾,這座像柱太大,相當于繁華的圖爾比戈街上一座建筑三層樓的高度。瓦爾達問附近的人他們對這座女像柱的評價,可他們卻從未注意到她佇立在那兒。就像作家羅伯特·穆齊爾指出的那樣,紀念碑的一個特點就是不為人矚目。“毫無疑問,它們被建起來供人瞻仰,”他寫道,“甚至用來引起關注;然而,與此同時,仿佛有什么注入到了它們體內,使它們不被人關注。”不過,從某種程度上來說,我們仍意識到了它們的存在。在她的書《紀念碑與少女》中,瑪麗娜·沃納猜測道:假如有人把波旁宮廣場上的司法女神像(在此處,女人寓指法律)拆除了,我們在某種程度上都會察覺到有什么仿佛不見了,盡管我們并不知道到底是什么不見了。我們比我們以為的要更熟悉身邊的環境。

甚至是在如今,當我們認為漫游女子已經能在城市里自由行走的時候,她們依然在努力爭取成為可見的存在。

一個更為政治化的波德萊爾式“漫游”的衍生物如今頗為盛行,它由“漂流”(dérive)的概念主導著。20世紀中期稱自己為“情境主義者”(the Situationists)的一群激進詩人與藝術家發明了一個術語,叫作“心理地理學”(psychogeography)。在心理地理學中,漫游變成了漂移,冷靜的觀察變成了對戰后城市化的批判。城市探尋者們用“漂移”來標記城市中的情感力場,以及建筑與地形如何共同勾勒出“心理地理輪廓”。羅伯特·麥克法倫,一個嫻熟的鄉村徒步者兼作家如此概括他的經驗:“展開一幅倫敦的街區地圖,在地圖的任意位置放上一個玻璃杯,杯沿朝下,順著它的邊緣畫個圈。然后拿起地圖,出發去城市中,就跟著那個圓圈走,盡可能地和這個圈保持一致。邊走邊記錄下你的體驗,用任意一種你喜歡的方式:拍成電影、照成照片、寫成書稿,或是錄成磁帶。捕捉街道本身在城中流淌的狀態:墻上的涂鴉、貼著商標牌的垃圾、一段段對話;剪取標志性的記號,截開數據流,留心那些充滿隱喻的偶發事件,關注那些視覺上的韻律、巧合、類比、相似,還有街道變化不定的心情。”心理地理學是許多麥克法倫的同代人一會兒擁護(有時充滿了諷刺)、一會兒拒斥的術語。威爾·塞爾夫把它作為他的一組文章的標題;伊恩·辛克萊對這個詞充滿疑慮,因為它被強行用作了一種“糟糕的品牌營銷”,他更偏向“深度地形學”(deep topography)一詞,這個詞是他從塞爾夫的好友尼克·帕帕季米特里烏(他提出通過某種漫步對一個特定的環境進行“深入研究”)那里得來的。

隨便怎么稱呼他們吧,這些20世紀晚期的情境主義繼承者也繼承了波德萊爾對街上女子的狹隘觀念。塞爾夫宣稱——盡管帶著些個人的失望——心理地理學是男人們的事業,由此確認了城市中的漫步者是一個充滿男性特權的形象。塞爾夫甚至宣稱心理地理學家們構成了一個“兄弟會”:“穿著戈爾特斯面料的外套的中年男子們,帶著筆記本和照相機,腳踩靴子站在郊區的火車站臺上,在布滿青苔的公園里禮貌地請茶水亭的老板幫忙加水到熱水瓶中,并詢問著鄉村巴士的終點站……當我們在城郊的廢棄釀酒廠后踩過那些碎玻璃時,我們感覺在脹大。”

的確,他的說法聽起來與路易·于阿爾在1841年給“漫游者”下的定義并無太大不同:“好腿腳、好聽力、好視力……要是我們成立個漫游者俱樂部,這些都是任何一個有資格加入俱樂部的法國人的基本身體條件。”這個城市里偉大的作家、偉大的心理地理學家、那些你能在周末的《觀察家報》上讀到的人,他們都是男人;在任何時候,你都會發現他們相互提及對方的作品,建立起了一套由男性漫游者作家主導的具象的準則規范,仿佛第三條腿成了必不可少的行走附肢,就如同拐杖一樣。

伍爾夫

只需看一眼藝術家勞拉·奧德菲爾德·福特的作品、心理地理學愛好者的讀物《野蠻救世主》,就能看出這并非事實。福特走遍了整個倫敦,從市中心走到市郊,她根據自己所見創作的素描展現出了一個被巴拉德式郊區、住宅區方塊群、廢棄物、臨時建筑、廢物堆中的錨、垃圾以及憤怒環繞著的首都。還有伍爾夫,這位英國最優雅的現代主義者,她是男作家們最愛的靶子,他們靠猛烈抨擊她來增強自己的男子氣。伍爾夫也喜歡步行在倫敦的污濁之處。1939年的某一天,她走在南華克橋下,她“看到一段臺階通向泰晤士河。我爬下去,沿著一根繩子爬到底——我發現了一片泰晤士河的淺灘,就在倉庫的下方,散布著石子和一小部分電線……地很滑,倉庫的墻壁陳舊得起了皮,盡是雜草,一片殘破……這是段艱難的步行,一路上有出沒的老鼠、河灘、大鐵鏈、木樁、發綠的爛泥、腐蝕了的磚塊,還有一個被潮水沖上岸的鈕鉤”。

要是我們不用細分性別——什么男步行者、女步行者,漫游的男人、漫游的女人——那樣該多好、多么理想,可是這些有關行走的敘述總是再三忽略女人的體驗。辛克萊承認,他崇拜的深度地形學作品使漫步者變成了一個非常英國式的形象,變成了自然主義者。然而,這種與世界互動的方式并不是特別吸引我。我喜歡已建成的環境,我喜愛城市。我不是愛它們的邊緣、愛它們不像城市的地方;我愛的是城市本身的核心,它們各式各樣的城區、街區和街角。正是在城市的中心,女人們通過進入城市的內核、漫步在那些她們本不該去的地方,獲得了自主的權利。走在那些其他人(男人)走過卻不會被議論的地方,這是一種“傷風敗俗”的大膽行為。如果你是女人,你無須穿著戈爾特斯面料的外套走過以示顛覆,只需要邁出你的房門就好。

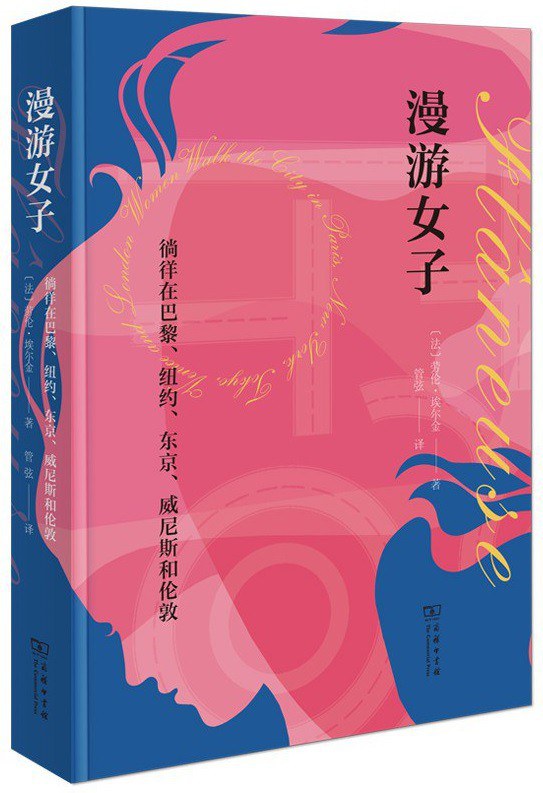

本文選自《漫游女子:徜徉在巴黎、紐約、東京、威尼斯和倫敦》([法]勞倫·埃爾金 著,管弦 譯,商務印書館書館2021年5月版),現標題為編者所擬。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司