- +1

點校本《舊五代史》修訂了哪些內容

記錄五代十國史事的正史,宋人編修了兩部,一是宋初由薛居正主持的官修史書,原名《五代史》,二是北宋中期歐陽修私修的《五代史記》。歐陽修《五代史記》流通后,為加以區別,前者稱為《舊五代史》,簡稱《薛史》,后者習稱《新五代史》,簡稱《歐史》。《舊五代史》南宋后流傳漸微,約在明、清之際亡佚,今所見者為清代學者邵晉涵預修《四庫全書》時從《永樂大典》等書輯出,是“二十四史”中唯一的輯佚書。

記載五代史事的兩部正史

自公元九〇七年朱溫代唐稱帝,至九六〇年北宋建立,在短短五十三年間,中原地區有后梁、后唐、后晉、后漢、后周五個王朝相繼代興,另有吳、南唐、吳越、楚、閩、南漢、前蜀、后蜀、南平、北漢等十余個政權割據一方。這一時期全國分裂,戰亂頻仍,經濟凋敝,民生艱難,史稱五代十國時期。

五代十國雖稱亂世,卻是中國歷史上重要的轉折時期。經過唐末五代戰亂的打擊,魏、晉以來以士族為中心的社會結構趨向瓦解,五代雖武人主政,但基本的文官體系與選舉制度得以延續,入宋后隨著科舉制度的完善、取士數量的增長,下層士人入仕機會增加,官僚集團構成日趨庶民化,逐步完成了社會轉型。相比于北方戰亂,南方諸割據政權大都采取保境綏民政策,政局較為安穩,加上北方人口大量南遷,南方經濟、文化諸方面獲得長足進步,延續了安史亂后經濟重心漸次南移的趨勢,對外交通與貿易重心也從西北轉向東南。中唐以后,隨著均田制的瓦解及兩稅法的推行,土地制度、稅收來源乃至整個國家的經濟體制都發生了重要變化,至宋更有“田制不立”之說,租佃制發達,農民對土地的依附程度下降,貨幣經濟有了長足發展。以隋唐長安為代表的坊市制城市格局被打破,商業城市興起,印刷術的發明與應用奠定了宋代文化繁盛的技術基礎。五代的唐、晉、漢三朝皆由沙陀貴族建立,政權基本特征是胡人主軍事而漢官負責朝廷日常運作。契丹王朝取得燕云十六州后,也成功建立胡漢雙軌的政治體制。從唐末起長期割據夏州的黨項族,其后建立西夏政權,也在西北與北宋相對峙,由此形成了與以往不同的天下格局。

記載五代史事的兩部正史,歐陽修《新五代史》重在文章義例,褒貶人物,激勵士節,雖也有史實增益,但主要目的不在五代第一手歷史文獻的保存。薛居正《舊五代史》雖有許多局限,但其最重要價值是保存了以五代實錄為主的五代各朝基本史實和原始文獻,因而具備特殊意義。

《舊五代史》的編修

《舊五代史》的編修,據《玉海》卷四六引《中興書目》所載,宋太祖“開寶六年(九七三)四月二十五日戊申,詔梁、后唐、晉、漢、周五代史,宜令參政薛居正監修,盧多遜、扈蒙、張澹、李穆、李昉等同修。七年閏十月甲子書成,凡百五十卷,《目録》二卷”。《宋大詔令集》卷一五〇《修五代史詔》云:“唐季以來,興亡相繼,非青編之所紀,使后世以何觀。近屬亂離,未遑纂集。將使垂楷模于百代,必須正褒貶于一時。宜委近臣,俾專厥職。其梁氏及后唐、晉、漢、周 五代史,宜令參知政事薛居正監修。”當時距北宋建立僅十三年,南唐、北漢猶割據一方,吳越尚未納土,但政局已經穩定,具備了為前代修史的條件。

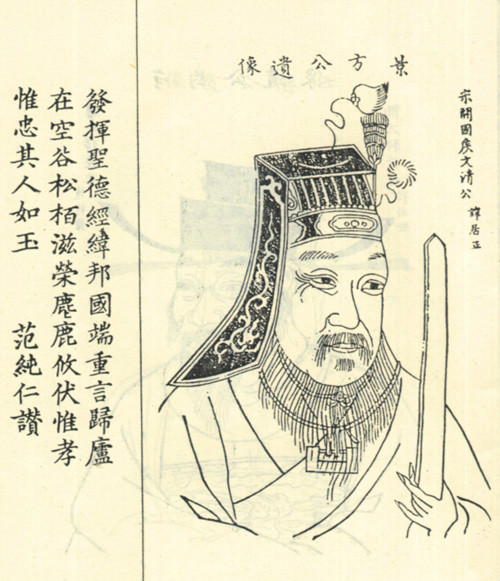

《舊五代史》由參知政事薛居正監修,延續了唐、五代以宰執監修國史實錄的傳統。薛居正(九一二—九八一),字子平,開封浚儀(今屬河南)人。唐末帝清泰二年登進士第,歷仕晉、漢、周三朝,官至刑部侍郎、判吏部銓。入宋后,乾德二年任參知政事,并在《五代史》修成后不久拜門下侍郎、同平章事,《宋史》卷二六四有傳。薛居正不以史才稱,僅因官高領銜,參與實際編修者除《玉海》所載五位,王辟之《澠水燕談錄》卷六、晁公武《郡齋讀書志》卷五還提到了劉兼和李九齡。盧多遜、扈蒙、張澹、李穆、李昉五人,《宋史》均有傳。盧多遜初修史時任翰林學士,不久即升任參知政事。扈蒙在周、宋之際曾參與編修《周世宗實錄》,李穆在宋太宗時曾知史館,預修《太祖實錄》,皆有一定史才。李昉在太宗時因主持編纂《太平御覽》、《太平廣記》、《文苑英華》而名重后世。李九齡、劉兼傳記數據較少,據宋人零星記錄,知九齡洛陽人,乾德二年(九六四)進士第三人及第,有詩集一卷,不傳。劉兼,開寶七年(九七四)修《五代史》時任鹽鐵判官,太平興國三年(九七八)曾同知貢舉。《澠水燕談錄》稱“蒙、九齡實專筆削”,大致可信。諸人能在一年多時間內完成一百五十卷史書的編修,主要原因是有相對完備的五代實錄可供改寫刪削。

五代雖屬亂世,但史官制度運作良好,檔案文獻保存完備,歷朝實錄纂修不輟。宋初范質修《五代通錄》有“以五代實錄共三百六十卷為繁”之說 ,王禹偁《五代史闕文序》也稱“臣讀《五代史》總三百六十卷”。據郭武雄《五代史料探源》考證,三百六十卷實錄的細目為:梁李琪等修《梁太祖實錄》三十卷、敬翔修《大梁編遺錄》三十卷、闕名修《梁功臣列傳》十五卷,后唐張昭遠等修《唐懿祖紀年錄》一卷、《唐獻祖紀年錄》二卷、《唐太祖紀年錄》十七卷、《唐莊宗實錄》三十卷、《唐莊宗功臣列傳》三十卷、《唐明宗實錄》三十卷,后漢賈緯等修《漢高祖實錄》二十卷,后周張昭遠等修《唐閔帝實錄》三卷、《唐廢帝實錄》十七卷、《漢隱帝實錄》十五卷、《周太祖實錄》三十卷,賈緯等修《晉高祖實錄》三十卷、《晉少帝實錄》二十卷,以及宋初扈蒙等修《周世宗實錄》四十卷。除梁郢王友珪在位八個月、梁末帝在位十一年以及周恭帝在位六個月實錄未修外,史事記載大體完備。其中唯兩種《功臣傳》為合傳,其余各書皆屬編年體實錄,僅在敘及重要人物亡歿或事跡時,略述其生平,是為實錄本傳。

《舊五代史》在編修中,根據五代實錄作了如下加工:一是據各朝實錄刪節為各帝本紀,所缺梁末帝和周恭帝部分,則主要依據范質《五代通錄》而成。五代僅五十三年,而本紀多達六十一卷,極見繁冗,在歷代正史中為特例,故為后人所詬病,但也因此保存諸多史事細節,存實錄之梗概,別具價值。二是據實錄本傳改寫為正史本傳,由于著述體例不同,加工較多,且曾努力貫通各朝紀事,補充諸人胤嗣入宋后官爵。三是分為《承襲》、《僭偽》、《外國》三部分,分記各割據政權和契丹及周邊民族事。時后蜀、荊南、南漢雖已歸宋,然文獻有待整理,南唐、吳越尚未納土,北漢尚處于敵對狀態,故有關記載缺漏較多。四是編修十志,因五代實錄中缺乏憑依,各志僅摘錄相關文獻拼湊成編,略具梗概,較為草率。

由于五代實錄今均已失傳,依據實錄倉促成書的《舊五代史》,則因大量保存了實錄遺文而具有重要的價值,這也是其在乾嘉樸學興盛時期被重新輯錄并列入正史的重要原因。

宋人對《舊五代史》的批評,可以王辟之《澠水燕談錄》卷六為代表:“太祖詔盧多遜、扈蒙、李昉、張澹、劉兼、李穆、李九齡修《五代史》,而蒙、九齡實專筆削。初以《建康實錄》為本,蒙史筆無法,拙于敘事,五代十四帝,止五十三年,而為紀六十卷,其繁如此。傳事盡于紀,而傳止次履歷,先后無序,美惡失實,殊無足取。”宋仁宗時歐陽修負天下文章重名,復據實錄和后出史料補充史實,更以《春秋》筆法為倡,崇一統,明血緣,敦士節,黜勢利,新修《五代史記》出,風行天下,薛氏《五代史》漸趨式微。雖然金章宗泰和七年(一二〇七)下詔“新定《學令》內削去薛居正《五代史》,止用歐陽修所撰”,影響不到敵對的南宋,但據《宋會要輯稿·選舉》一一記紹興元年(一一三一)制舉“題目于《九經》、《十七史》、《七書》、《國語》、《荀子》、《楊子》、《管子》、《文中子》正文及注疏內出”,而宋人所謂的《十七史》中并不包含《舊五代史》。至明初,官修《永樂大典》和王祎《大事記續編》還曾引及《薛史》,但流傳已罕。據傳清初學者黃宗羲曾藏《薛史》,《南雷文定》卷末有《十國春秋》作者吳任臣欲向他借書的便簡,但今本《十國春秋》自注所引《薛史》皆據《資治通鑒考異》等書轉引,并未參考原書。近代以來雖有一些捕風捉影的傳聞,但都無從坐實。

清輯本《舊五代史》

清輯本《舊五代史》,是清乾隆間開館編修《四庫全書》時,邵晉涵從《永樂大典》中輯出。邵晉涵(一七四三—一七九六),字與桐,號二云,又號南江,浙江余姚人。乾隆三十年(一七六五)舉人,三十六年恩科進士。三十八年授編修,旋入四庫館,專職史部書編修事宜。自此至四十年七月,歷時兩年余,《舊五代史》輯成奏進。邵輯所據以《永樂大典》為主,他書為輔。據今人陳智超統計,所采凡六書,其中錄自《永樂大典》八百二十二則,《冊府元龜》三百一十八則,《資治通鑒考異》六則,《通鑒注》十二則,《太平御覽》二則,《容齋隨筆》一則,另有七則未注出處。

邵輯恢復《舊五代史》一百五十卷原書次第的依據有如下數端:一、《玉海》卷四六引《中興書目》云:“凡記十四帝五十三年,為紀六十一、志十二、傳七十七。”據此可知原書紀、傳、志所占的卷數。二、五代各自成編,宋人屢有記述。三、本紀各卷起迄,《大典》在引錄時,另起一卷處空一格,且重出年號,痕跡較清晰,今存本《大典》周太祖紀可以覆按。惟《梁太祖紀》因《大典》原編亡失,各卷起迄為邵氏依己意劃定。四、列傳七十七卷,存史臣贊五十一則半,涵蓋五十二卷,據此可約知各卷所收人物傳記及其大致先后。此外二十五卷,因史臣贊不存,邵氏采用了類推的方法。各卷的前后順序,大致以后妃、宗室列首,次為創業功臣、元輔,末為敗亡、叛逆之類,細節出入較多。類傳部分,《世襲列傳》當據《通歷》所引作《承襲列傳》,《外國列傳》未見確切根據。五、十志占十二卷,其中四志無序,順序大致按其它各史推定。現可確定《郡縣志》屬誤題,《資治通鑒》胡注至少五次引及《薛史·地理志》。綜上所言,雖然細節仍有出入,但就輯佚書規模之宏大,原本面貌之恢復程度,以及援據諸書考訂史實之力求精密而言,邵輯《舊五代史》皆堪稱乾嘉輯佚書之翹楚。梁啟超《中國近三百年學術史》評價清代輯佚學的成績,以此書為最優,并非溢美之辭。

當然,清輯本受當時學術條件和政治環境限制,存留遺憾也頗多。舉其大者有四:一是漏輯,如今存《永樂大典》殘卷有《王弘贄傳》、《王令謙傳》,輯本傳文提及者有《劉遂凝傳》、《劉遂雍傳》,輯本皆未輯。而如安重誨、趙鳳、慕容彥超諸傳,在《冊府元龜》、《太平御覽》等書中尚有較多傳文失輯,今人推測可補充佚文或新補傳記者或近百篇。二是誤輯,今知誤錄或部分誤收《新五代史》列傳者至少有九篇,即《馬重績傳》、《西方鄴傳》、《張敬達傳》、《蕭希甫傳》、《安彥威傳》、《崔棁傳》、《扈載傳》、《吐蕃傳》和《黨項傳》。三是涉及民族問題的諱改。乾隆一代文網嚴密,四庫開館時督促尤峻,乾隆帝甚至親自過問,故館臣畏禍而多刪改原文。今存清輯各本皆有程度不等的改篡,而以公開印行的殿本為最。所改類型,陳垣《舊五代史輯本發覆》已有系統的揭發。四是未能充分利用《冊府元龜》校勘。《冊府元龜》保存了大量五代實錄和《舊五代史》原文,前者又是后者所本,故皆可作為校勘文本的依據。四庫館臣雖已措意,但僅在《永樂大典》不存部分,如《梁太祖紀》,援據《冊府元龜》拼合輯錄,未能據以通校全書。陳垣在一九三六年提出《以冊府校薛史計劃》,陳尚君纂《舊五代史新輯會證》也主要采據《冊府元龜》加以補輯校改,所涉較廣,在《舊五代史》文本認識上均較清輯本有所推進。

點校本《舊五代史》修訂工作

本次修訂,遵循“二十四史”及《清史稿》修訂工程總則體例,仍以清輯本為基礎展開。就目前調查所知,清輯本具代表性版本有以下諸本:

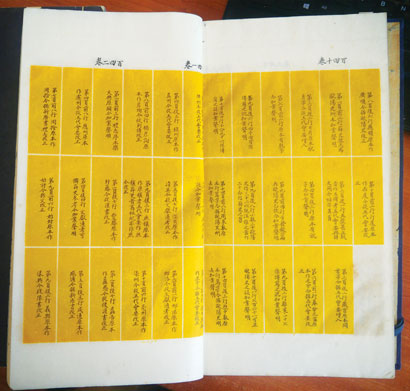

一是一九二一年南昌熊羅宿影印乾隆四十年(一七七五)七月四庫館繕寫進呈本(簡稱影庫本),原本今存江西省圖書館,輯文大多注明輯自《永樂大典》及其他文獻的卷次,涉及政治違礙的內容大都已有改動,但不及殿本徹底。熊羅宿影印時,個別明顯誤字已做了挖改,四庫館臣進呈御覽時恭錄的校訂文字和增補史實的黃色粘籖(簡稱影庫本粘籖),移置附于書末,另有部分輯錄過程中隨文所作考訂文字的浮籖(簡稱影庫本批校)及卷二七至卷二九的考證(簡稱影庫本考證),亦一并附于書后。

二是乾隆四十九年(一七八四)武英殿刊本(簡稱殿本)。殿本為清代通行的版本,諱改最嚴,且刪落了輯自文獻的出處,但在乾隆四十年進呈至四十九年刊布間,四庫館臣有進一步的校勘復核,保存了《四庫》本最后寫定時增補的《淳于晏傳》、《石赟傳》、《張礪傳》文,文字上亦有一些補改及優長之處。

三是一九二五年劉承干嘉業堂刊本(簡稱劉本)。劉本源出抱經堂盧氏鈔本,又據殿本做了大量的校補,商務印書館據以影印收入《百衲本二十四史》,流通頗廣,但體例蕪雜,校勘價值有限。

四是臺北“國家圖書館”藏孔葒谷舊藏鈔本(簡稱孔本),系孔氏輾轉得自四庫館,后經鄧邦述等遞藏。雖文字脫落、訛誤處不少,但保留了輯自文獻的出處,另在卷九二尚存影庫本已刪落的《崔居儉傳》,卷一四三記錄了輯自《永樂大典》的卷頁數,并間有朱色校語,揭示了較多諱改前的面貌,據此可以推測是據較早輯錄的稿本抄寫,部分文字保留了較原始的面貌。另有章鈺過錄本存中國國家圖書館。

五是日本靜嘉堂文庫藏邵晉涵舊藏鈔本(簡稱邵本)。此本原系吳興陸心源皕宋樓舊藏,所鈐印鑒有“正定經文”、“邵氏二云”、“晉涵之印”等,疑是邵晉涵攜出的工作本。文字大體同于影庫本,訛脫衍倒之處甚多,多用朱墨色筆校正,唯卷九六已刪落《鄭玄素傳》。

六是上海圖書館藏彭元瑞校鈔本(簡稱彭本),系四庫館臣彭元瑞鈔存錄副,鈐有“知圣道齋藏書”朱文印、“遇者善讀”白文印,文字與邵本同出一源,乾隆五十五年(一七九〇)經其以朱筆再作校訂,主要據《冊府元龜》校正部分文句,并增補《淳于晏》等傳。

點校本《舊五代史》整理工作最初由陳垣、劉乃龢承擔,一九七一年后轉由復旦大學完成,于一九七六年出版。整理工作雖受時事影響,經歷曲折,但仍達到較高學術水平。除仔細進行版本校勘外,另據《永樂大典》殘卷、《冊府元龜》、《五代會要》做了他校,注文部分除保留影庫本原有文字外,還在避免重復的原則下,根據殿本、孔本(系據中國國家圖書館藏章鈺過錄本)、邵晉涵《舊五代史考異》等作了增補,分別注明出處。整體上分段精審,標點允當,是一個較為完備的通行本。

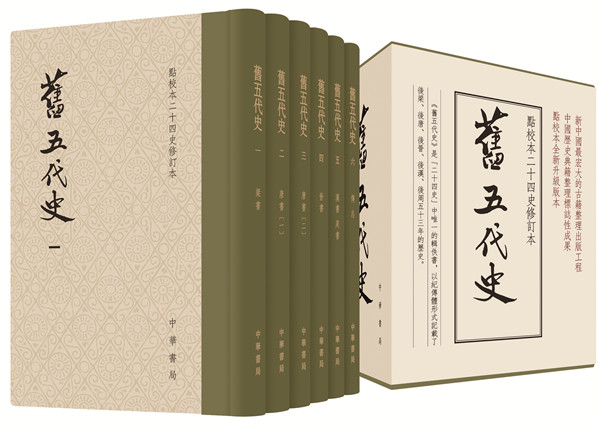

本次修訂仍以影庫本為底本,以殿本、劉本、孔本、邵本為通校本,以彭本為參校本,又據《永樂大典》殘卷、《冊府元龜》、《太平御覽》、《五代會要》等傳世文獻作了更為充分的他校,碑碣墓志可資校訂者,亦多有參酌,分段、標點等力求更為妥善精確。修訂中還參考了近代以來陳垣《舊五代史輯本發覆》和《舊五代史輯本引書卷數多誤例》、郭武雄《五代史輯本證補》、陳尚君《舊五代史新輯會證》等論著的校訂成果,以及見諸專書、期刊的點校意見。限于體例,不能一一標注,謹此一并致謝。孔本、邵本流播海外,本次修訂得以復制通校,也向提供復制的藏館表示感謝。

(本文系點校本《舊五代史》修訂前言,澎湃新聞經授權刊發,標題與小標題為編者所擬,注釋省略。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司