- +1

碧海青天:東西文化中的藍色誘惑

荷馬看不到藍色嗎?

人們常常認為,愛琴海的藍色借著希臘作為歐洲文明的重要源頭,從而使藍色在歐洲文化意涵中呈現出了非常不同的維度。然而,真實的狀況卻有可能令人瞠目結舌。早在19世紀,曾經四次擔任過英國首相的威廉·格拉斯頓(William Gladstone,1809—1898)作為荷馬史詩的瘋狂擁躉,曾經詳細研究過《伊利亞特》和《奧德賽》中所提及的所有顏色,他驚訝地發現其中從未提及過藍色。在荷馬的描繪中,明確的顏色只有黑色、白色、黃綠色(多用來形容蜂蜜和血液)以及紫紅色——這也是他用來指代葡萄酒和海洋的顏色。在荷馬筆下,大海常常被描繪為“如酒一般的深色”。因此,格拉斯頓在三卷本《荷馬及荷馬時代研究》(Studies on Homer and the Homeric Age, 1858)中,專門有一章來解釋荷馬對色彩的感知與運用,認為傳說中是盲人的荷馬“似乎有某種色覺的缺失”。甚至后來有學者認為,人類對于顏色的感知從視覺光譜上來說首先是紅色,其次是黃色、綠色、藍色和紫色,因此荷馬時代的人類在色覺的發展上還沒有進化到能識別藍色。也許這種觀點在我們今天看來實在有些匪夷所思,但在19世紀“科學主義”和“進化論”盛行的時代,還是贏得了不少人的支持。

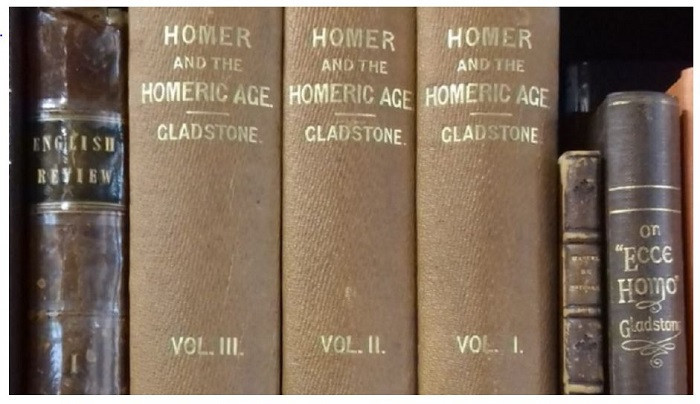

格拉斯頓三卷本《荷馬及荷馬時代研究》于1858年出版,啟發了不少古典學者和語文學家。

還有一些學者則更多地關注于語言而非視覺。他們在田野考察中發現,希臘某個島上的居民對于黑、白、紅有明確的詞語,除此之外,對其他顏色的描述則往往需要借助某些場景進行類比,以用來描繪自己所看到的顏色,但他們的視覺仍然能夠非常清晰地分別出深藍和淺藍。19世紀的德國語言學家們經過探究后認為,在各個文明當中,用來形容顏色的詞都得經歷若干個發展階段,而形容藍色的詞匯往往是最后才出現。拉撒路·蓋革(Lazarus Geiger,1829—1870)作為猶太裔的德國語文學家,最早關注用歷史比較的方法去探索各個文明對顏色的感知以及描繪顏色的術語,并通過長期研究形成了古代文本中顏色術語的基本序列。他也認為,人類的眼睛是隨著時間推移而逐漸能夠辨識出更多顏色的,甚至懷疑“一千年前的人類感官氣管是否和現在的人類處于相同的狀態之下”?在他看來,黑色、紅色、白色和黃色是人類最早識別的顏色,這也是德謨克利特和畢達哥拉斯所假定的四種基本顏色。之后被識別出來的是綠色,而藍色則最為特殊。蓋革在《人類語言和理性的起源與發展》(Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft, 2 vols., 1868-1872)中對印度吠陀經感慨道:“這些贊美詩有幾萬行,充滿了對天堂的描寫……大洋和黎明的色彩、白天與黑夜、云朵與閃電、空氣與以太,所有這些都一次又一次地展現在我們面前……但是有一件事是沒有人能從這些古老的詩歌中學到的——那就是天空是藍色的。”

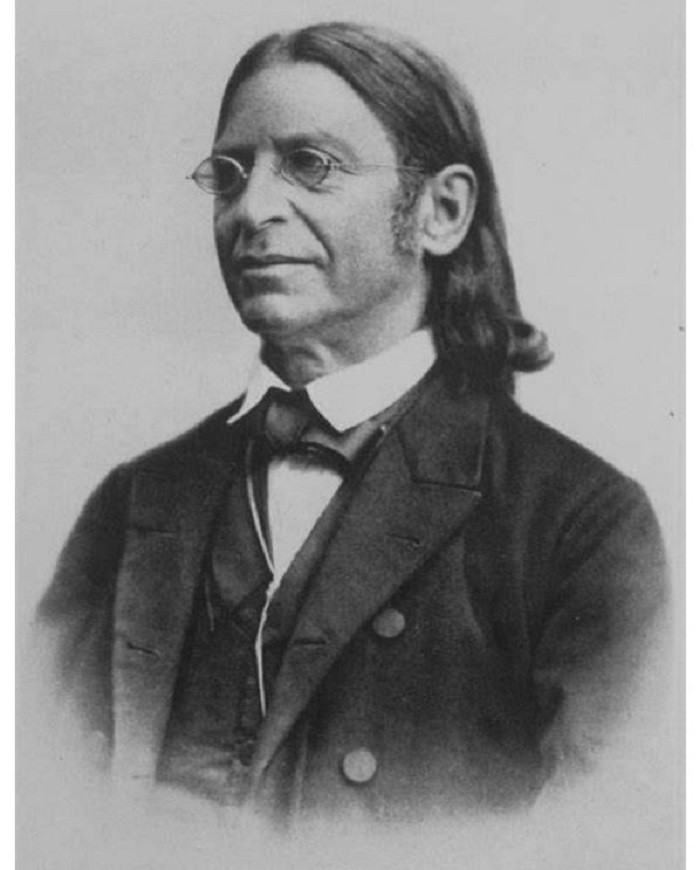

德國猶太裔哲學家、語文學家拉撒路·蓋革(Lazarus Geiger,1829—1870年),他所開創的顏色理論在19世紀末到20世紀中期的色覺進化理論乃至語言學發展都產生了極大的影響。

古代人如何獲取藍色?

在古代世界,各種顏色的染料并不容易獲得,那些更難獲得原料的顏色常常被賦予高貴的含義。除了我們熟悉的紫色被作為皇室的象征之外,藍色染料也極為難得。

我們現在能確認的是,埃及人最早的藍色顏料是從進口的天青石中獲得的,美索不達米亞地區也使用一種特殊類型的杵和臼來獲得一種研磨得很細的顏料。甚至在考古發現中,人們還在美索不達米亞的陶釉和玻璃中發現了鈷的化合物。不過,學者們一般認為這更可能是因為制作過程中的污染所造成的,并非刻意為之。在古老的埃及文明中,藍色就被認為與神性相合。埃及的阿蒙神皮膚常被描繪為藍色,至今在地中海地區仍然流行著藍色的“上帝之眼”可以作為護身符抵制惡靈的傳統。埃及人曾經發明過一種特殊的方式制作藍色顏料,被稱為“埃及藍”,主要是通過加熱硅石、孔雀石、碳酸鈣以及天然碳酸鈉(俗稱泡堿)來制作,被廣泛地運用于繪畫、玻璃制品等。

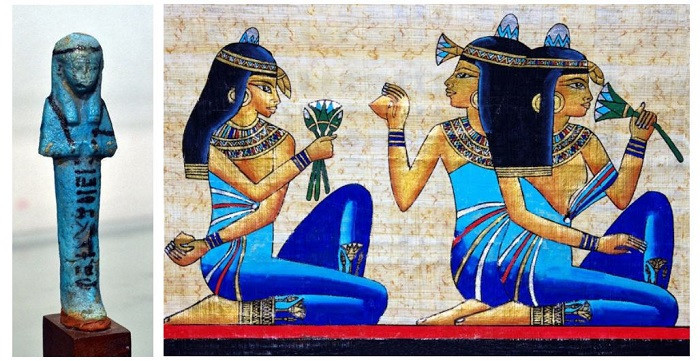

埃及藍的陶器和彩畫。

在中世紀早期,“埃及藍”的秘方消失了,制作藍色顏料是一個非常大的挑戰。我們在中世紀的抄本和建筑中所發現的藍色雖然很多,但那些器物往往都被作為重要且精美的藝術品。在中世紀歐洲,藍色顏料主要源自于藍銅礦石(azurite)或群青(ultramarine,青金石顏料,意為“遠自海外而來的”)。有的時候,藝術家和抄書員們也用天青石(lapis lazuli)研磨成粉末,混以松木樹脂進行熬煮,最后用堿提煉出藍色。但是隨著熬煮的時間越長,藍色就會逐漸變得污濁,因此用第一批藍色顏料所繪制的抄本價格最為昂貴。而且由藍銅礦和靛藍制成的顏料雖然節省成本,但時間久了會逐漸黯淡,趨向于綠色。最為鮮艷生動的藍色,必須使用青金石顏料,而青金石的主要產地在阿富汗的巴達赫尚(Badakhshan)地區。

古埃及的青金石戒指

在文藝復興時期,青金石的價值比黃金還要昂貴。15世紀初伯里公爵的存貨清單中甚至記載他們從12世紀的溫切斯特贊美詩集的抄本中仔細地刮下青金石顏料以進行再利用。到16世紀,阿爾布雷希特·丟勒在一封信中說,他為13克群青顏料花費了12枚金幣,約等于41克黃金。到了17世紀,低地國家的畫家們開始大量地使用鈷料,使藍色變得更為廉價。到1706年,人工合成的普魯士藍首次制作成功。當時的工匠試圖使用碳酸鉀和硫酸亞鐵的混合制作出一種新的紅色,但出乎意料地獲得了鮮艷的藍色。到18世紀,隨著工業的進一步發展,群青也變得可以通過化工手段合成了。1787年,歌德發現在一些石灰窯當中常常有一些藍色的結晶體如同群青一般。與此同時,法國著名的圣戈班(Saint Gobain)玻璃廠也發現了類似的現象。為此,法國的國家工業促進協會懸賞6000法郎,請科學家和工匠們破譯其中玄機。1828年,讓·巴普蒂斯特·吉美(Jean Baptiste Guimet)完善了相關工藝,使人造群青的價格降低為400法郎一磅,而天然群青的市場價則是5000法郎。此后,人工合成群青的價格每千克只要300法郎。隨著科技的發展,藍色在生活中變得越發普遍。

圣母藍與忠誠藍

然而,在中世紀時期的歐洲,藍色并不這么易得。在9世紀的時候,藍色并沒有占據積極的主流位置。藍色向積極意涵的轉變大致緣起于10世紀,到12世紀才最終完成。

從12世紀以來,藍色就成為了歐洲備受喜愛的顏色,藍色在中世紀歐洲的廣泛運用甚至被稱為“藍色革命”。邁克爾·帕斯圖羅(Michel Pastoureau)在其作品中也強調,古代希臘人和羅馬人似乎都極為忽視藍色,甚至懷疑他們不能識別藍色。到了12世紀的時候,“就在幾十年間,一切都改變了,藍色被‘發現’了,并在繪畫、紋章以及服飾中獲得了顯著位置”。帕斯圖羅認為,12世紀的花窗玻璃是這個轉變的重要見證。藍色在中世紀后期到近代早期的廣泛流行,一個具有標志性的起點是圣丹尼斯教堂的重建。許熱(Suger of St. Denis,約1081—1151年)院長在這次1130年代的修繕中,大量使用了藍色和紅色組合而成的彩色玻璃花窗,使藍紫色的光線充斥著整個天主的圣殿,而那種深藍色的光就成為了塵世和天界的區隔之所。同為12世紀著名神學家的圣維克多的雨果也說:“有什么比光更漂亮,雖然它本身沒有色彩,但卻使天地萬物的色彩清晰地展現出來?”

圣丹尼斯教堂的藍紫色花窗,19世紀后期重新修復。

在宗教畫中,圣母身著藍色逐漸成為主流。今天的許多歐洲各地教堂的裝飾雕塑和著名圣像畫中,圣母瑪利亞常常被描繪為身披藍色袍子。使用藍色描繪圣母的罩袍具有悠久的傳統,因為藍色代表著天空的顏色,以表明圣母是天人之間的橋梁。在文藝復興時期,畫家們也在繪畫技藝變化的同時調整群青顏料的使用方式,切尼尼對群青極為贊賞,稱它為“所有顏色中最完美的一種”。比如拉斐爾喜歡在群青中加入白色顏料,使圣母的深藍色長袍變成更接近于真實天空顏色的藍色。而提香的作品中也經常有意地混用精細研磨或粗糙研磨的手法,使藍色呈現出更為豐富而微妙的變化。

英國著名的威爾頓雙聯祈禱畫(The Wilton Diptych),大約繪制于14世紀后期,將圣母瑪利亞和貞女們都描繪為身著深藍色。

法國的路易九世和英格蘭的亨利三世兩位國王都對藍色十分青睞,這也使藍色逐漸變成了象征皇室的顏色。在中世紀晚期的文獻中,藍色代表著堅定和虔誠,尤其是中古時代的騎士文學和虛幻歷史當中。在紋章、騎士美德和典雅愛情中,顏色與某種品質的關系開始聯系在一起。勇敢、慷慨、彬彬有禮、品格高尚,以及謙卑和堅忍不拔,都被視為騎士的重要品質。

亨利三世和路易九世的畫像,都以藍色為底紋,并裝飾紅藍長袍。

在14世紀的作曲家和詩人紀堯姆·德·馬修(Guillaume de Machaut)的創作中,各種顏色與特定意涵之間的關系得到了進一步的深化。其中,黑色代表著悲傷與哀悼,綠色代表著多變不定,白色代表歡樂,紅色象征熱情,而藍色則與忠誠聯系在一起。在荷蘭詩人德克·波特(Dirc Potter)的美德寓言詩中,正義夫人穿著的藍色斗篷象征著堅持信念。

藍色的流行卻使一些人的生計遭遇了困惑。一些生產紅色顏料的商人為了阻止藍色的流行,甚至試圖賄賂斯特拉斯堡大教堂的畫師,讓他將魔鬼畫成藍色的,以試圖為藍色賦予負面的含義。在英文語境中,所謂的“藍血家族”(blue-blood family)用來代指貴族家庭,這種說法的背后其實帶有非常強的種族觀念。所謂“藍血”,主要是指由于膚色較淺,所以身體的血管能夠更為清晰地從皮膚下展現出近似藍色的顏色。在1492年西班牙驅逐猶太人的過程中,判定一個人是否是基督徒的方式就包含查驗他身體的血管狀況。如果這個人是高加索人種,即大概率是基督徒,呈現出“藍血”(sangre azul),因為一般的穆斯林摩爾人和猶太人大多帶有近東地區的血統,膚色較深,血管相對不是那么清晰地呈現為藍色。

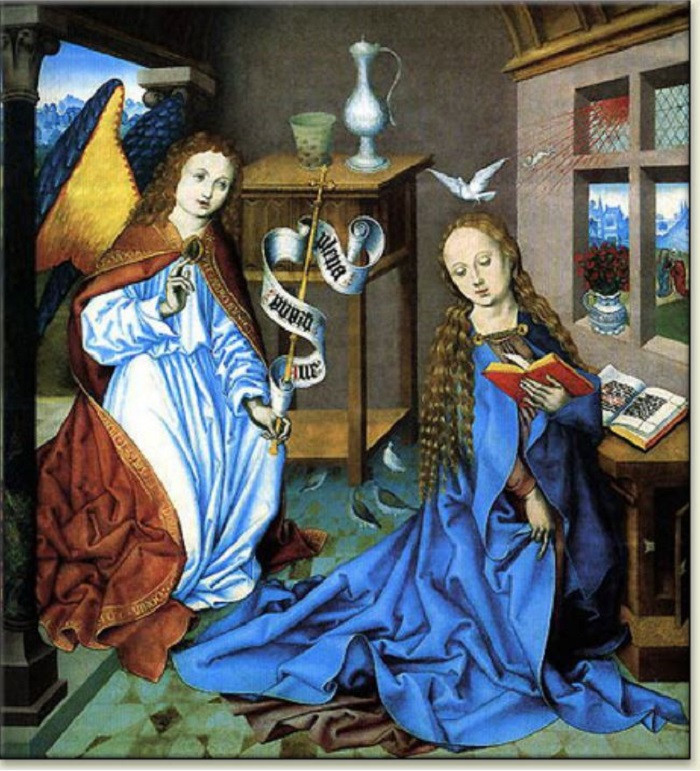

除了顏料之外,在金屬、木頭和羊皮紙上繪制顏色還需要特殊的粘合劑。古代歐洲工匠常用的粘合劑包括核桃油、阿拉伯樹膠等,但最為常用的還是雞蛋。尤其是在繪畫作品當中,蛋彩畫(tempera paint)在中世紀和近代早期繪畫藝術中非常流行。本圖為1490年前后的一幅圣母領報蛋彩畫作品。

藍色與“憂郁”“悲傷”聯系在一起的時間相對較晚。在古老的英格蘭習俗中,如果一個新娘選擇在白色婚紗上披一條藍色的綬帶或選用藍寶石戒指則表明她的忠貞。藍色與“悲傷”含義的聯系應當是大航海時代以后形成的風俗。如果一艘航船的船長在航行期間去世了,返回母港的時候就會在船頭掛上藍色的旗幟表示哀悼。在德語世界中,“blau sein”指醉酒的狀態。我們現在不太確定其詞源演變過程,但有可能是因為染制藍布的過程中需要人的尿液,而醉酒的人則在這方面的儲備比較充沛。

中國藍與青花瓷

在古代漢語中,“青”字在很大程度上覆蓋了藍色所指示的意涵,因此也就延遲了“藍”作為一個獨立單字的出現。如同荷馬常常將天空的顏色描繪為黑色,古代中國的天空也常常用“青”“碧”來形容。在五行當中,青色屬木,代表東方,寓意萬物生長的春天。李商隱著名的詩句“嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心”,除了描繪一時沖動而造成永久失去的遺憾外,也展現了中文色彩術語對夜晚天空顏色的理解。

大明遺臣宋應星的《天工開物》記載說“凡藍五種,皆可為靛”,故而藍又叫“靛藍”,這五種分別對應的蓼藍、吳藍、馬藍、莧藍和菘藍。在中國,“蓼藍”的使用非常早,《荀子勸學篇》中所說的“青取之于藍而青于藍”,字面意思就是說青色雖然提取于蓼藍這種植物,但其顏色要更深。而且,蓼藍所提取的染料不易褪色,因此為下層階級所熱衷,所謂“青衣小帽”之類主要指代普通百姓或低級官員。著名民間歌曲《探清水河》中住在“藍靛廠火器營”的松老三家所在地,也是因為此處種植大片的蓼藍、山藍和菘藍草,是明清兩代織染局的所屬的青藍色染料基地。

中國常見藍色染料均來自于植物提取。《詩經·小雅·采綠》中就有“終朝采藍,不盈一襜”的詩句,宋《本草衍義》則說“藍即堪揉葉染翠碧”,表明青、翠、碧皆由藍草染色而得。

而在中國西部地區,由于和西亞、中亞地區交往密切,也有一些青金石青料的遺留。比如在新疆維吾爾自治區拜城縣著名的克孜爾石窟中發現的藍色顏料,就被證明是使用提純過的青金石顏料且混有阿拉伯樹膠,莫高窟中的藍色則是青金石和石膏的混合顏料。

藍色和中國文化發生緊密聯系,最主要的代表首推青花瓷。雖然黑石號沉船中出水過藍色青花,但真正的青花瓷(blue-and-white porcelain)的大流行卻發生在13世紀之后。這個時期,隨著蒙古西征和伊斯蘭審美觀念的傳入,使白底藍花的青花瓷成為重要的貿易商品。

青花瓷顯現如此奇特的顏色,其秘密就在于鈷藍(Cobalt)。在中國的古籍中,常將原產于伊朗的優質鈷料稱為“蘇麻離青”。有著數千年悠久歷史傳承的波斯人,將高雅的審美和精湛的技術結合,最早運用鈷料作為琉璃瓦上的釉彩。如上所述,在黑石號上發現的青花是目前不多見的完整唐青花瓷盤,但也有一些唐代器物展現了部分人對白底藍花審美的偏愛,特別是在鞏縣窯址發現的大量青花樣裝飾器物。元代的青花大興與帝國的擴張有關,也在很大程度上深受伊斯蘭文化的影響。遍布器物的對稱填充紋樣是伊斯蘭世界,特別是波斯文化中的密鋪手法的重要體現。到元代末期,中國文化要素才逐漸進入到青花瓷中,特別是動物形象和人物形象的進入青花瓷裝飾,在很大程度上改變了伊斯蘭教嚴格禁止偶像崇拜的青花瓷風格。當然,在伊斯蘭世界中,波斯地區還是有以動物為裝飾的青花瓷。

伊朗地區生產的青花“瓷”,其中的獅子形象在中國青花瓷中非常罕見,但整個的裝飾紋樣和構圖布局與中國青花瓷非常相似。

事實上,在明代初期,一般的士大夫階層并不喜歡青花瓷,覺得這種裝飾特別艷俗。一些讀書人更加推崇宋瓷所展現的“雨過天青云破處”的含蓄之美,甚至方文山為周杰倫所寫的《青花瓷》中“天青色等煙雨”的意境和技藝更符合屬于單色釉的青瓷。

明代作為重建漢族政權的朝代,更加強調華夏氣派,使原先異域風情濃厚的青花瓷逐漸轉向了中國風格的審美。鈷料中在鐵含量高而錳含量低的情況下,器物的裝飾顏色就顯得極其濃艷,在永樂朝的青花器物最為明顯。但在永樂之后,隨著進口鈷料的減少,匠人們不得不采用浙江等地的本土鈷料,但其所含鐵錳都很高,因此成型后的色彩更為淡雅,且器型也變得更為小巧,尤其是在成化和宣德年間。到萬歷、嘉靖年間,更多設計傳統中國文化、佛道二教等內容融入青花瓷的裝飾當中,青花瓷也徹底成為了中國日用瓷器的精品。康熙朝浙江鈷料經過進一步提純,變成翠藍色,使青花瓷再次煥發生機。青花瓷的廣泛流傳,也使藍色在中國文化要素中的含義發生了變化,但在生活中卻仍然多以其他形式出現。因為瓷器的特殊質地和精美裝飾,加之歐洲人對于藍色的喜愛,使青花瓷迅疾開拓了歐洲的市場,使“中國藍”的流行遠遠早于“中國紅”。

現藏于土耳其托普卡比宮的明正德景德鎮窯青花阿拉伯文碗,以及現藏于故宮博物院的明宣德景德鎮窯青花梵文出戟蓋罐。

在流行文化中,藍色往往與天空、大海、寧靜等意象聯系在一起。在19世紀,天才詩人諾瓦利斯因為未婚妻的去世,開始思考光明與黑暗的對立。他在《海因里希·馮·奧夫特丁根》中,將“藍色的花朵”作為對生活意義的渴望,并且這種渴望能與神秘的體驗結合而最終戰勝死亡。這種詮釋也與中世紀歐洲將藍色與“忠誠”相連有關,都是為人的行為和生命的本質賦予一種遙遠而積極的意義。“藍花”在19世紀的反復出現,也展現了浪漫主義者對未知事物的憧憬與期盼。環視四周,我們會看到各種各樣的藍色,但或許在這個時候,我們還真的想再親眼目睹自然界中更為純粹的“雨過天青”和“碧海青天”的本來面目。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司