- +1

兒子眼中的臺兒莊守將乜子彬

【整理者按】臺兒莊戰役是抗日戰爭全面爆發以來正面戰場上的一次重大勝利。在這次戰役中,日軍憑借其先進武器及機械化裝備,向中國軍隊一再發動猛攻,但在中國軍民的奮勇抗擊下,終被打敗。這場勝利沉重地打擊了侵華日軍的氣焰,鼓舞了全中國人民的抗敵斗志。親身參與這場戰役的中國軍人那不畏犧牲英勇衛國的氣概,值得后人的敬仰。

臺兒莊戰役時擔任國軍第三十軍第三十一師第九十三旅旅長的乜(讀如“聶”)子彬,是這群愛國軍人中的杰出代表。可惜的是,一直以來對于乜子彬生平的研究并不多。去年,我偶然結識了乜子彬將軍之子、資深戲劇工作者乜書杰先生,之后專門采寫過乜子彬將軍的生平在報上發表,但當時由于時間倉促,加以版面有限,尚留下一些遺憾。最近應乜書杰先生所請,又為他整理了這篇更加詳盡的口述回憶,希望能夠為歷史研究者帶來一些幫助。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年。70年前,中國軍民經過浴血奮戰,做出重大的民族犧牲后,終于迎來了偉大的勝利,如今回憶起來,仍感振奮。70年后的今天,我更加懷念已經病逝了64年的父親——抗日將領乜子彬。

從1937年8月起,父親參加過涿州、娘子關、臺兒莊、豫西、大別山、桐棗、鄂北、常德等多次抗日戰役,特別是在臺兒莊戰役和長江三峽的石牌保衛戰中立下了戰功,為抗日戰爭的勝利做出了自己的貢獻。多年來,許多致力于研究西北軍歷史和抗日戰爭中正面戰場情況的學者通過各種渠道聯系我,希望我能談談我的父親。我想我有這個責任,也很想把我了解到的情況記錄下來,給歷史存一份見證。

(一)少年時參加西北軍

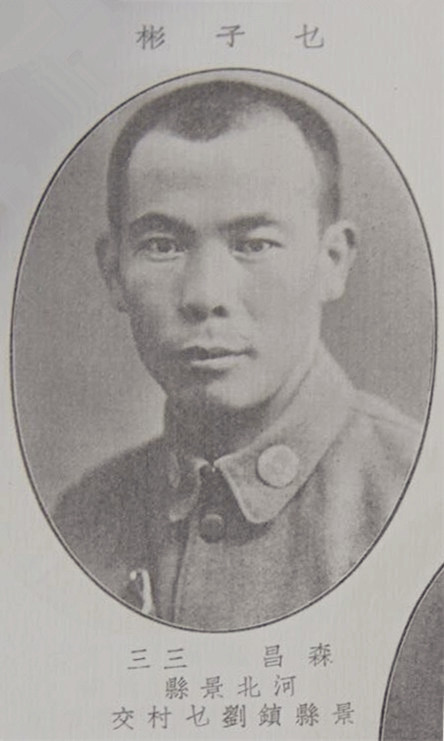

我的父親乜子彬于1901年3月出生在直隸省景縣(今河北省景縣)乜村。子彬是名,他還有個字叫森昌。有些出版物把他名字中“文質彬彬”的“彬”寫成文武“斌”,是錯誤的。

要介紹我的父親,我想先從他出生的小村莊乜村說起。乜村在民國時期屬于景縣劉鎮管轄,新中國成立后歸屬高卜鄉,今并入景縣王千寺鄉。這個村莊向來有非常完整的族譜,村中95%的住戶都姓乜。可惜大概在“四清”運動時期或是“文革”初期,續族譜突然被說成是反動、封建的行為,不僅不給續,還把族譜給燒了,村頭的祖墳也給推平了。

乜村的自然環境相當惡劣。我在“文革”初的1966年才第一次回老家,那是被一幫初中紅衛兵給“遣返”回去的。早上起來一看,周圍全是白茫茫的鹽堿地。當時乜村還有幾位老人,1966年時都已經80多歲了,其中年齡最大的,我管他叫“慶大爺”,以前雖然從未見過面,但他也是我的本家,沒出五服。趕回老家時沒地兒住,我就住在慶大爺家里,這位熱情、善良的老人經常跟我說起我父親(他管我父親叫“森兒”)當年的故事。

我的爺爺乜蠡安是個窮秀才,在村里當教書先生。村子窮,沒幾個孩子上課,授課只能勉強糊口。爺爺的三個子女中,我父親是老小。家里孩子多又沒有地,從小就吃不飽。村子地里鹽堿多,我奶奶就靠淋硝鹽賣鹽貼補家里以維持生計,因為生活實在困難,我父親14歲時就去同村的大戶家當雇農。雖說這家大戶也姓乜,跟我家還有點遠親關系,可父親身單力薄,免不了常受到歧視。

離乜村十里地外有個龍華鎮,是個比較繁華的小鎮。父親在地主家干活受欺辱,心里一直有氣。有一天他聽說龍華鎮來了部隊招兵,終于下了決心,沒跟家里商量就跑去參了軍。后來他才知道,當時在這里招兵的是馮玉祥的西北軍。

父親參軍后的這段經歷,我母親曾跟我談過多次。據母親說,入伍時父親才15歲,年紀尚小,只能先在伙房里當伙夫。之后被派去養馬,然后又當上了傳令兵,年齡稍大后便扛著槍跟隨部隊上前線去打仗了。因為多少會寫幾個字,為人忠厚老實,打起仗來也勇敢,所以比較受上司的賞識,逐漸晉升為軍官。

這幾年間他雖然想家,但一直沒有時間回家探望。而且部隊常常調動,流動性太大,也沒法通信。等到他大概25歲時,已經當上營長,恰好馮玉祥部又在河北景縣附近駐扎,才終于找到機會回一次家。慶大爺曾經對我描述過當時的場景,說:“你爸爸一到村口的祖墳處就下馬,先拜了祖墳,哭著一步一磕頭,往你奶奶家里走去。當時全村人很奇怪——這是誰呀?后來才明白過來。”父親回到家里一看,情況比他出走之時更差了:我的爺爺及大伯們都已經亡故,只剩下我奶奶一人仍以淋硝鹽為生,這天實在揭不開鍋,剛想去鄰居家要點糧食來吃。忽然見到了分別十余年的兒子,我奶奶高興之余,仍然怒氣沖沖地要責打“不孝之子”。據說我父親當時趴在地上一動也不敢動,任憑我奶奶發落,等我奶奶解了氣,兩人才相擁大哭。

這次探家他只待了三五天,臨走前為我奶奶購置了三五畝地,因為我奶奶年紀大了,就托本家人幫著種。看見舊居已經破爛不堪,又留下錢托本家人給我奶奶蓋新房。在一切都安排好了之后,馬上回到軍中。這次探家的情形,乜村當時有不少老人知道,都曾多次跟我說起。

(二)歷經戰事,如皋練兵

父親在參加馮玉祥部隊之后的經歷,據楊保森、任方明所著《西北軍將領錄》(中國廣播電視出版社2004年10月版)的記載,先是率所部參加了第一次直奉戰爭、直皖戰爭及第二次直奉戰爭,并參加了馮玉祥發動的“北京政變”;此后又隨西北軍轉戰大西北,并參加了1930年的中原大戰,在彰德戰役中奮勇作戰,擊敗了蔣軍張治中部。現在回頭看那時候的歷史情況,從對蔣介石的專制統治不滿,甚至一度發展到直接對抗,可見馮玉祥將軍所領導的西北軍確有一定的進步性。父親久歷疆場,一度還被送去軍校進修,得到了深造。最近我得到沈陽研究者黃先生發現的一張我父親的照片,證明父親于1934年時年33歲時曾在陸軍大學將校官班第二期學習。

馮玉祥先生手下的將領中河北人數量不少。這大概跟他的部隊早年多次在河北駐扎并補充兵員有關,且馮部相對紀律嚴明,受到百姓的歡迎,入伍者自然也多。過去馮玉祥部隊是特別講究磕頭拜把子的。據母親說,父親和池峰城將軍是景縣同鄉,個人關系也很好,他們二人就是拜把子兄弟。在臺兒莊戰役時,池伯伯任第三十軍第三十一師師長,父親是他手下的旅長,兩人均戰功卓著。同時拜了把子的,據說還有張華堂將軍、鄧德堂將軍等三人(還有一人我想不起來是誰了),當時立下了堅決保衛國土的誓言,果然后來都在抗日戰爭中立下戰功。

馮玉祥將軍早年有“基督將軍”的美稱,受他的影響,手下的這些軍官也大多是基督徒。解放前后,我家住在汪芝麻胡同的時候,西邊的寬街路南有個基督堂,我小時候還去那兒做過禮拜呢,家里也一直都放著《圣經》。

最近我看到一些資料,才知道我父親在1936年時已任第二十六路軍第三十軍第九十一旅第一八一團團長,當年曾率部去江蘇如皋進行軍事訓練,將如皋東門外的荒冢地平整改建為射擊場,還曾協助當地群眾撲滅大火。如皋本地的老文史研究者周思璋記述這支隊伍說:“他們在如皋僅有幾個月,老一輩的如皋人對他們十分欽佩,深切懷念。”(《乜子彬開辟如皋射擊場》,收入《東皋話舊》,《如皋話舊》特輯,2011年12月出版)據周思璋說,西安事變發生后,我父親即率第一八一團離開如皋前往潼關,次年春調往河南,夏天再調河北定州。

(三)臺兒莊戰場上身先士卒

前面說到抗戰爆發前,我父親已任第三十軍第三十一師池峰城師長旗下第九十一旅第一八一團的團長,而七七事變之后,他就積極地投入到抗擊侵略者的戰斗中去了。從1937年8月開始,他先是率部參與了河北涿州、山西娘子關等地的激烈戰斗,給日軍以重創,在未及完全整編的情況下,又奉命從山西調動到山東臺兒莊一帶。

1938年的春天,日軍企圖打通津浦鐵路,因此進犯山東臺兒莊,意在吸引中國軍隊聚集在此開闊地帶,然后合而殲之。此時父親已擔任第三十軍第三十一師第九十三旅旅長。第三十一師池峰城部歸屬第二集團軍的孫連仲將軍指揮,父親率部趕到臺兒莊后,隨即命第九十三旅第一八五團王冠五團長帶領該團進莊固守。

3月中旬,臺兒莊戰役爆發。激戰并重創日軍后,日軍憑借其優良的裝備進入臺兒莊內,與中國軍隊在臺兒莊內進行巷戰長達數晝夜之久。莊內巷戰的主力,就是由我父親親自指揮下的第一八五團。巷戰中,我軍極為勇猛,以大刀砍殺日軍,與日軍逐巷逐屋地進行肉搏,十分慘烈。此時父親為緩解莊內壓力,親自指揮部隊在莊北劉家湖一帶吸引日軍,并與之頑強戰斗,大大減輕了莊內的壓力。敵寇逐漸不敵,但我軍也傷亡極大。據時任第二集團軍總部參議的孟企三所寫的《臺兒莊的巷戰》(收入《徐州會戰:原國民黨將領抗日戰爭親歷記》,中國文史出版社1985年12月版)記述:“第三十一師副師長兼旅長康法如、團長王震和旅長乜子彬受傷不退。”另一位直接參戰的將領、時任第二十七師第八十旅旅長的侯象麟后來在臺灣發表的《第二集團軍臺兒莊戰役實錄》一文也記述說:

當臺兒莊激戰時,北站之攻守戰亦甚激烈,乃制止我之策應,以分散我兵力者。我一八二團堅強固守之。乜旅長以一八三團向劉家湖出擊,以緩臺兒莊之壓迫,但為敵阻。王郁彬團長負傷督戰,其營長張靜波負傷下,擅自脫離戰場,及土城,乜旅長手斃之。師乃昭告官兵:“負傷無命而下者殺,師與此共存亡也。”是日我傷亡逾千。夜調整部署:一八四團附楊營、師工兵營(欠一連)、師迫擊炮連,任臺兒莊(西關不含)之守備。一八一團欠楊營,位置于西關,歸乜旅長指揮。一八二團附工兵一連任北站之守備。一八三團位置于土城為師預備隊。夜乜氏入城視察,勉官兵建功,并語王曰:“今城街之守,已屬戰斗問題,我士氣旺盛,足以當之。君須注意絕火之法,街房屋頂可盡去也,免資敵燃燒,以重我累,則障礙物材不可勝用也,木屑竹頭雜置之。向不忍于民者,今民已盡,任君放手為之。制敵之法,亦惟火攻,可多備棉油彈,著火彎弓以射之。城中油商花行有余裕矣。巷戰我有力武器,惟手榴彈,與迫擊炮彈,及大刀耳,皆敵之所畏,希善用之。至通衢地下,可穴中填瓦罐,以防敵之坑道進攻,聲音響則易備,君須飭部力為之。”王曰:“敬聞命。”(原載臺北《傳記文學》第三十二卷第四期,轉錄自《中華民國史資料叢稿專題資料選輯·臺兒莊戰役資料選編》,中華書局1989年10月版)

還有一位王金瑞先生也曾提及第三十一師在大戰時的勇猛,他說:“這支曾受歧視的非嫡系部隊,打起仗來卻是不要命的。許多營級以上的干部都善于陣地赤膊戰,其中頗有幾位‘拼命三郎’,如乜子彬及池峰城的兄弟池峰峻等。他們用自己的血和肉寫下了中華民族抗戰史上壯麗的一頁。”(《池峰城將軍與臺兒莊大捷》,收入《河北文史資料》第20輯,河北人民出版社1987年5月版)

這些親歷者的記載,是父親在臺兒莊戰役時身先士卒、英勇作戰的最好見證。臺兒莊戰役勝利后,父親榮獲了華胄榮譽勛章。大捷之后的4月17日,在武漢代表中共進行抗日民族統一戰線工作的周恩來發表了振奮人心的講話《爭取更大的新的勝利》,他說:“這次勝利雖然在一個地方,但它的意義卻影響戰爭全局,影響全國,影響敵人,影響世界。”(收入《周恩來軍事文選》第二卷,人民出版社1997年11月版)這是中共方面對于臺兒莊大戰勝利意義的崇高評價。

臺兒莊戰役殲敵萬名,繳獲了大量武器和軍用物資,大大打擊了日寇的氣焰,在海內外的名氣極大。現在說來,許多將領都因為曾參加過這場名震中外的戰役而為人所知,但父親作為真正在臺兒莊正面戰場并進行巷戰阻擊日軍的軍人,卻因為一些歷史原因被淡忘了,這令我感到非常遺憾。

在這方面,我很同意當年的另一位親歷者、時任蔣介石侍從官的居亦僑在回憶文章里的一句話:“我以為寫這段歷史要突出孫連仲、池峰城、乜子彬、王冠五等前沿陣地及莊垣內戰地指揮者。”(《陪同蔣介石飛抵臺兒莊前線》,收入《臺兒莊大戰親歷記》,山東人民出版社1988年1月版)

很多人都曾提到我父親打仗時的勇猛,美稱他為“活張飛”和“拼命三郎”。但是我覺得,更值得稱道的是父親既有勇也有謀。他曾發明了訓練猴子炸坦克的方法:先是抓來猴子訓練,磨一磨它們的野性,請士兵從坦克里面撒出猴子們愛吃的棗子等食物,這樣,猴子們一看到坦克,就產生了條件反射,沖進坦克陣中等候,滿以為里面會撒出食物。到了戰場上,日軍坦克來襲,再讓猴子們背上炸藥包,引誘它們跑到敵人的坦克群里炸毀敵軍坦克。現在看來,這種方法對于動物極其殘忍,但當時在裝備極差的戰爭情況下,只覺得比大量犧牲人的性命要強。

父親身先士卒,受傷在所難免。母親告訴我,父親在大大小小的戰役中一共受過七次傷。其中有兩次特別嚴重,一次是肚子上受傷傷及內臟,另一次是傷到了大腿根。多虧了他的副官機靈,發現長官受傷,就迅速指揮眾人轉送長官到戰地醫院,否則后果難以料想。

(四)喜結良緣,接任師長

臺兒莊戰役之后,父親所部減員嚴重,亟待休整,于是奉上級指示,率部轉赴河南進行整編駐防。當時在駐地河南省西平縣,父親經人介紹認識了當地的一位小學女教員,這位小學女教員就是我的母親黃新亞。

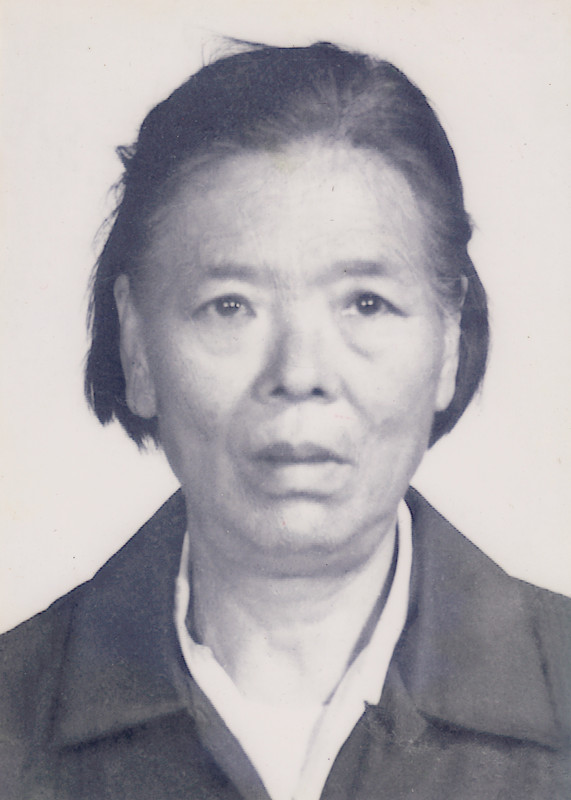

我的母親生于1915年,家中務農,少年時期要求進步的欲望就非常強烈。她在村里的學堂里上完學后,又考上了管吃管住的師范學校,在校參加進步活動,領導了當地婦女的“放足”運動。畢業后在西平縣的學校里教書,教授文化課之余還教體育。認識之后,父親覺得母親有文化,母親也愛慕父親的抗日風采。他們相識相知,后來終于喜結良緣。

那時候馮玉祥先生雖受蔣介石排擠,但仍奔走于國內進行抗日宣傳。聽母親說,有一天適逢馮先生來父親的部隊視察,別出心裁地提出隨軍家屬也應參加部隊檢閱。因為母親教過體育,便被派去訓練家屬走正步。等到正式檢閱的那天,馮先生一看隨軍的家屬們正步走得特別好,忙問:是誰訓練的?大家回答說:是乜子彬的太太!馮先生稱贊不已,當即決定贈給母親一匹黑色的戰馬以作獎賞。1963年,時任衛生部部長的馮玉祥將軍夫人李德全還曾派人到我家來詢問生活有無困難,以示關心。

到了1939年3月,父親接替了池峰城將軍擔任第三十軍第三十一師代師長,第二年1月正式任師長。這個師先是被調往豫西,繼而又前往鄂西,繼續抗擊日軍,保衛祖國。據有關資料記載,他擔任師長直至1945年6月該師裁撤。

這期間,父親的部隊中出現過不少左翼人士的身影,比較值得一說的是詩人臧克家。臧克家之前在臺兒莊戰役時就曾到前線采訪,后來又做了池峰城手下的文化教官,給我父親所部推薦了不少共產黨員當秘書,比如周希(周熙)。我父親對于手下中共產黨員的身份心知肚明,但并不排斥和抵制。我對臧克家的名字最早還是剛上小學時聽母親說起的。后來一注意,才發覺他竟然是這么有名的一個詩人。再一問,才知道原來我母親跟臧克家認識!臧克家在我父親的那個軍里做過文化教官,我母親還跟他學過寫詩呢。

當年追隨過父親的部下王茂賓,曾對我說起過我父親在這一時期治軍的幾件往事:父親手下有位排長,是湖北人,聰明能干,作戰勇敢,臺兒莊戰役時曾立了功,得到我父親的信任。可是這位排長私德不修,有一回在休整的地方竟強奸了民女,民女家里告到了軍隊里來。父親大怒,安排了好幾次部隊列隊,請這位民女從挑出罪犯,民女幾次都指認了同一個人出來。于是父親責令嚴辦,命左右把這個排長綁了起來,軍法審判后,親手槍斃了此人以嚴肅軍紀。但念及他多年為部隊效力的功勞,還是準備了不少撫恤金送回他老家,以供家里老人養老。還有一回,父親所部半夜行軍,不小心踏壞了附近村莊的大片莊稼,他主動找到當地群眾,拿出自己的津貼來補償老鄉被毀的莊稼。王茂賓還對我回憶說,我父親不吸煙、不喝酒、不打牌、不喝茶,卻最愛喝玉米面粥,最愛吃辣椒炒黃豆芽,除了將軍服外沒有一件毛料衣服,艱苦樸素的作風幾十年如一日。我想,這大概是因為他從小家庭貧困以及長期在軍中生活而養成的習慣吧!

(五)奉命扼守長江三峽

這之后,父親率領第三十一師曾先后參加了豫西、大別山、桐棗、鄂北、常德等多次戰役。之后針對日軍溯長江而上的企圖,第三十一師奉命扼守長江三峽的入口——湖北宜昌的石牌多年,粉碎了日軍通過長江三峽攻打陪都重慶的美夢。

第三十一師南征北戰的豐功偉績,以1944年8月13日父親所立的一塊“陸軍第三十一師抗敵各戰役陣亡將士紀念碑”的碑文說得最為清楚。碑文列舉該師投入到抗日烽火中的情況時說:

溯自“七七”事變,抗戰軍興,本師馳驅南北,喋血疆場,首創敵于房山,繼告捷于娘子關,念七年春,臺兒莊會戰,以訓練未滿三月之兵當敵精銳強悍之師,我官兵猶能堅守半城于一壁一室間,火光熊熊中搏斗苦撐,開巷戰未有之先河,遂造成輝煌之戰績。同年秋,敵犯武漢,師再布陣于大別山,孤軍苦戰,力卻強敵,浴血搏斗達十八晝夜,士氣之壯,犧牲之烈,可動天地而泣鬼神。□如念八冬,摧堅破銳,桐棗蕩寇,勢如破竹。荊當逐北,殲敵于襄水花孝,挺進揚威于淮源。凡此諸役,我忠勇將士為國犧牲者達萬余人。三十二年夏,師于豫南受命援鄂,銜枚急趨,冒暑長征,迨達戰地,適敵潰竄,而我近萬健兒咸以未能參戰為憾。旋奉令接防石牌,扼守要塞,肩荷重寄,以懼以榮。十一月十八日,為策應常德會戰,九十一團二營五連攻擊中堡山,官兵神勇,力搏敵壘,前仆后繼,爭相先登,受傷不退,裹創殺敵者幾十余人,尤屬英烈。三十三年六月,湘省戰起,攻勢再興,我九十二團第三營,累取翠福山,九十兩日,先后猛攻克敵堅壘四座,官兵凱唱,士氣鼓舞……

(轉錄自《浴血鄂西:紀念石牌保衛戰勝利六十周年專輯》,夷陵區文史資料總第十六輯,2003年6月出版。原碑今藏湖北省宜昌市石牌抗戰紀念館,□為文字漶漫處。)

我是1942年在宜昌出生的,為了安全起見,后來父親把我們全家轉移到了陪都重慶附近萬縣的鄉村里安置。

第三十一師在宜昌石牌駐防時留下了很多故事。在當地積極宣傳抗日,山崖上我父親親自題寫的抗日宣傳標語“還我河山”、“爭取勝利”等至今仍存。父親還在當地修建了義校,這所義校到今天還在辦學。

據父親的另一位老部下,當年第三十一師師部參謀、中共地下黨員孟昭修對我回憶說:第三十一師的指揮部建在三峽岸邊的一個高處,從下方上到指揮部,需要上大約150級臺階。1944年的某一天,父親離開指揮部到附近軍營視察,當時已經有盟軍了,美國的兩個年輕軍官代表盟國來第三十一師師部視察,指揮部里的其他人就雇了兩個滑竿,把這兩個美國人抬上了指揮部。父親回來之后了解到這個情況,當時就發怒了,說:“我每天幾次爬上爬下都是自己走,這兩個美國佬年齡也就30來歲,身強力壯,明明可以走上山,為什么要拿滑竿把他們抬上來呢?這是有損國格的行為!”

孟昭修(1923—2011),山東東明人。早年就讀私塾,后離家出走,于1938年初加入由娘子關調往臺兒莊的國軍第三十一師第九十三旅乜子彬部,參加了臺兒莊戰役。后在第三十一師師部擔任參謀,在河南西平休整時,由當地地下黨員介紹參加了中國共產黨。曾隨第三十一師參加了豫西、鄂北等戰役,后參與駐守宜昌石牌三峽防線至日寇投降。期間曾被乜子彬師長推薦去黃埔軍校第18期步兵科學習。日寇投降后,奉中共黨組織指示,到北平參加地下黨工作。新中國成立后曾任河北省張家口文化局長、邢臺地區二輕局供銷公司經理等職。

(六)母親去世,只身赴臺

抗戰勝利時,父親已升任為第九十二軍副軍長。因為原籍河北,他便被派往河北,隨同孫連仲等人接收當地省務政務。母親則帶著我們幾個孩子由萬縣乘船,順長江而下一直坐到上海,再轉火車去北平。記得去上海的輪船底艙里住的都是被俘虜的日本兵,這幫過去耀武揚威的侵略者,如今也沒了神氣。

到了北平,我們家一時沒有房子住。那時第九十二軍軍長是侯鏡如,通過他的熱心幫助,再加上父親拿出的一些積蓄,我們才在汪芝麻胡同18號(今37號)置辦了寓所。這之后,父親曾擔任過國民黨河北省政府保安處長、保定警備司令部副司令等職;1947年,他又接任了池峰城保定警備司令的職務。這期間,因為河北省府大多時間是在保定辦公,他大多時間也就待在保定,家人卻一直住在北平。

我的奶奶在抗戰時期一直沒有離開過原籍。到1947年,景縣已經解放,因為政策發生偏差,奶奶所住的房子被分,人也遭到批斗,不幸去世。消息傳到保定后,父親非常痛心,因為戰爭期間他無法回家侍奉老母,勝利后雖然多次想接母親到北平,可老人年齡大了住慣了農村不愿意離開,終究沒能接來。父親決定在保定舉辦喪事以報養育之恩。當時父親從保定派了一輛大卡車到北平,把我母親和我們姐弟妹三人接去參加喪事,我們坐在卡車的貨架里一路顛簸才趕到保定。記得我奶奶的喪事是由省主席孫連仲主持的,他可是我父親的老長官,臺兒莊戰役時第二集團軍的司令官。當時蔣介石、李宗仁、孫科、陳誠、蔣經國等人都送了挽幛、花圈。祭拜時,沿途拋撒紙錢,焚燒祭物,軍警維持秩序,圍觀群眾人山人海,陣仗頗大。當年那些要人們所送的挽幛我們都一直沒有丟掉,連同公祭時拍攝的照片一起收藏著。到了1950年代,生活困難了,我母親設法將挽幛上面的字洗掉,給我們做衣服穿。那些照片和父親的生活照片,母親一直珍藏到“文革”之前,這些我如今都能清楚地記得。

說起父親的照片,讓我想起早年馮玉祥先生對于父親十分器重,曾經送給我父親一張一尺二的大照片,上款題“森昌將軍留念”,下款落“愚兄玉祥”。這張照片“文革”前一直掛在我們家家里,旁邊掛著我父親的戎裝照。還有一張照片我也有印象,是日本投降之后,在保定附近,一位農民推了一手推車的西瓜在賣,父親蹲在地上邊吃西瓜邊跟農民聊天的情景。可惜的是,所有的這些照片連同父親所獲得的華胄榮譽勛章等值得紀念的物件全被付之一炬了,近五十年來,我們家人手頭連一張我父親的遺像都沒有保留下來。在這里要感謝沈陽的抗戰史研究者黃先生,為我們找到了我父親早年在軍校的一張照片!

到1947年年底,孫連仲不再擔任保定綏靖公署主任、河北省政府主席的職務,被調往南京任首都衛戍司令。此時我父親因內戰不利也被解職,回到北平家中閑居,與同樣也在北平閑居的池峰城多有來往。這時第九十二軍軍長侯鏡如知道了我父親閑居在家,并且知道他平時沒有什么錢,非常擔心我們家的生計,所以又請他回任第九十二軍副軍長的職務。實則這只是個掛名閑差,只拿薪俸,不必到任。

1948年春天,父親奉孫連仲召喚,從北平前往南京。不料到了南京,突然得病住進陸軍醫院,此時尚未確診,以為只是感冒發燒。住院期間,我父親曾經給北平家中寄回兩封信,叮囑我母親千萬不要去南京找他,此時蔣介石的部隊正節節敗退,他說等他病愈之后,即請兵到西北,然后計劃起事投奔共產黨,再回北平團聚。這兩封信也在“文革”抄家時被焚。以上就是北平被解放軍圍困后,傅作義將軍曾派人先后兩次往我家打電話,問我們全家是否需要飛去南京找我父親,而被我母親謝絕的真正原因。

可是沒有想到,父親一病不起,在南京解放前夕又被轉送去臺灣繼續治療,從此音訊全無。

(七)近半個世紀后,骨灰回到故里

解放后,原西北軍將領張知行曾一度留在香港,跟中共方面私下保持著密切的聯絡,為中共做一些地下聯絡工作。1955年,張知行偕夫人石芳亭由香港回到北京,他帶來了去臺灣的原西北軍將領的一些消息,我們從他那里得知父親到臺灣之后被確診為鼻癌,醫治無效而去世了。

這之后的漫長歲月,我們一家因為父親的所謂“歷史問題”吃盡了苦頭。“文革”初起的1966年8月,所謂的“紅八月”,我和母親被打成反革命家屬,被紅衛兵一路連抽帶打轟回老家景縣。幸好路上遇到景縣安陵收容所的一位所長,好心地先把我們保護在收容所里,后來又打電話聯系乜村的本家前來把我們接回去。我們曾在收容所里聽到這位所長對他家里人感嘆:“多可憐啊,這是乜子彬的老婆和孩子,乜子彬幫過我們啊。”才明白他應該是我父親早年照顧過的老鄉。

直到十年浩劫結束后,母親和我才得到徹底平反,回到北京。轉眼到了1984年,父親的一位好友、原國民黨唐山地區專員胡提若輾轉從臺灣經香港回到了大陸。他告訴我們:我父親到臺灣之后,生活非常困難。因為鼻癌漸漸惡化,不得不多次住院治療,先后做了九次手術,痛苦不堪,家人又都不在身邊,只有胡提若等幾個友人在旁探視。1951年2月20日終因鼻癌去世,享年僅五十歲。孫連仲知道乜子彬去世之后,深感痛失愛將,悲痛得大哭一場,同時捐贈了一千美金。在孫連仲及其他故舊的捐贈和幫助下,父親的后事才得以操辦。

到了1990年代,兩岸可以互相來往了,我父親的又一位老部下、曾被推薦去黃埔軍校18期炮兵科學習的王宏遠先生開始多次在大陸尋找乜子彬的后人。他找到了大陸的黃埔軍校同學會,托該會打聽乜家后人的下落,卻一直沒有結果。事情也湊巧,我妹妹是位醫生,她正好有位病人是黃埔軍校同學會的成員,某天無意中聊起來才知道有人在尋找乜家后人,這樣一來才聯系上。

王宏遠告訴我們,據醫生說,我父親因少時生活條件太差,成年后又多次受過戰傷,所以身體抵抗力不佳。幾十年來一直英勇奮戰,即便是做了高級軍官他也總是在前線指揮,在槍炮中常受煙熏火燎,可能是因此才患上鼻癌的。他又說,我父親去世前曾叮囑他:故去后,請一定設法把我的骨灰送回大陸安葬,不要留在臺灣。王先生銘記老長官的重托,兩岸互通后就多次往返臺灣和大陸之間尋找乜子彬的后人。聯系到我們后的1995年,王宏遠先生親自坐飛機捧著我父親的骨灰來到了北京。在賓館里,他恭恭敬敬地對著骨灰盒磕了好幾個頭,并說:“老長官,我把你送到家啦!”之后才把用白綢紅布覆蓋的骨灰盒小心翼翼地交給我們。此時,王宏遠先生已淚流滿面。

大半個世紀已經過去了,回想起父親當年特別是抗戰時期的林林總總,每每讓我有所感慨。在這場空前的全民族解放戰爭之中,無論是共產黨領導的敵后抗日戰場,還是國民黨領導的正面抗日戰場,都為取得最后勝利做出了巨大的貢獻。回顧父親短短的一生,作為一名出身貧寒的愛國軍人,他經歷了這段有意義的戎馬歲月,寫下了屬于自己的濃重一筆,作為他的兒子,我為他感到驕傲!

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司