- +1

今年目前唯一值得看的一期《十三邀》:傅高義訪談

有天去吃飯,酒足飯飽之后拿起手機打開游戲收收金幣,結賬的大姐笑臉盈盈走過來,看了看我打游戲的手機,沖著跟同桌的人說,這吃完飯打游戲就不用結賬了啊。我抬頭看了看她,在開玩笑的表情之下,我也讀出了她的真誠,她真的就是這么想的,可能她也經常遇到這樣飯后佯裝很忙就不結賬的人。

那一瞬間,突然想起此前的一個感受,在看某個綜藝節目,嘉賓在表述他自己的觀點的過程中,讓我有了一種出離的感覺,他的頭腦仿佛是個黑匣子,他被困在這個黑匣子里,努力的梳理清楚他理解的東西,又努力地向外輸出著。

這世界上,最難搞清楚的,應該就是“想法”了,不僅是兩個彼此隔絕的黑匣子,就連自己的那個黑匣子也很難看清楚。人們為了溝通,創造了語言,而語言不過是載體,就好比老式計算機的打孔紙帶,穿過人腦這個黑匣子。在此基礎上,人們用語言來傳遞“觀點”,我們無法理解事情或者他人思想的全部,只能把這些全部抽象出來,變成所謂的“觀點”。

許知遠的十三邀,一直有一句口號,叫做“帶著偏見看世界”,也大概是這個意思。這里的世界,并不是風景,雖然人看風景的時候也會帶著某種文化、情緒,但還說不上是偏見。這個世界,應該是世界上存在的種種觀點。而一個成年人,無法像一張白紙一樣去看待各種觀點,一般來說,都會站在某個位置,持有某種態度,去看待一個全新的事物或觀點。

或者說即便是看,也要在某個位置去看,即便是想要過河,也必然要站在河的某一岸。就像文初的大姐,帶著她業已形成的“偏見”,看到一切飯后玩手機的行為都會聯系到逃避結賬上。與其說是“偏見”,不如說是每一個人的經歷在那個黑匣子里面的積淀,或者說是每個人參與到這個世界上并觀察這個世界的身處位置。它不僅是馬克思所說的決定意識形態的經濟基礎,還包含了長久以來的個人經驗和身處的文化和小群體的氛圍。

許知遠,似乎越來越背離了他的那個口號,或許是他的初衷。在十三邀走入第五季之后,偏見越來越少,取而代之的是正見,或者說是連觀點都談不上的碎碎念。在流量熱點和真正的觀點之間權衡,也許是許知遠的難題,但第五季的水準大幅下降也是不爭的事實。

對話羅翔的欲言又止和淺嘗輒止,胡潤和俞敏洪的商業氣息,郝蕾、王寶強、五條人的意識流純描述,即便是吳國盛,也在十三邀的鏡頭里表現的像個知識“網紅”。許知遠失去了偏見,十三邀丟掉了特點。

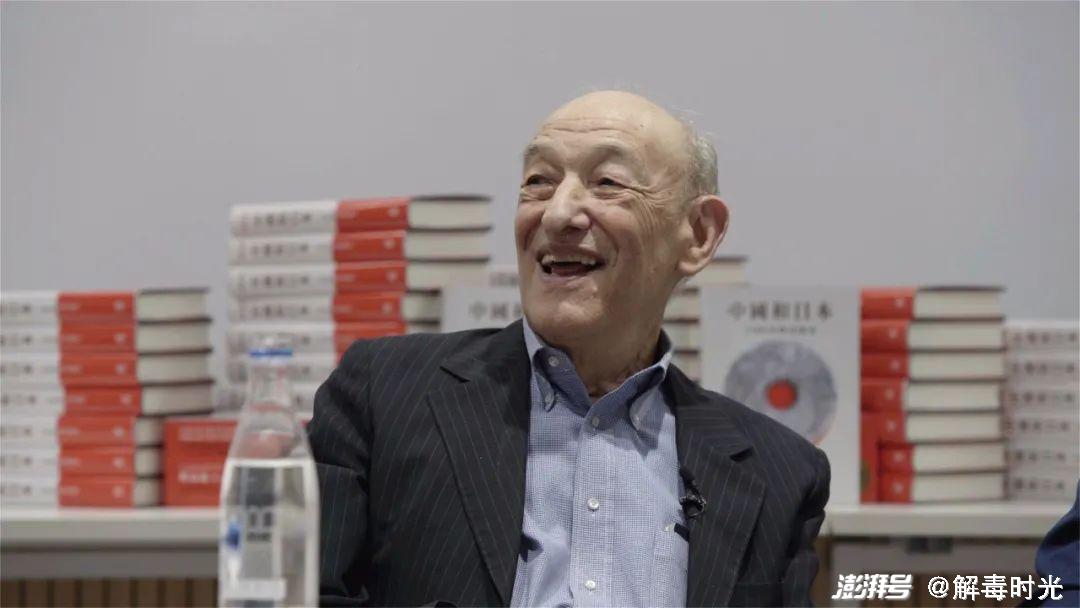

但最新的一期十三邀對話傅高義,拯救了這一季的全部。即便是由于傅先生的突然離世,讓訪談的素材并不是很完善,但也正是這種缺憾,讓對話的內容更有想象的空間。

對話傅高義這一期許知遠回到了那個中立且略顯低微的發問者姿態,在小心的探索下,也逐漸接近了被訪嘉賓,在其領域獲得的成就的本質,也就是傅高義先生對他自己所從事事情的一些根本的理解。有些訪談在描述現象,有些訪談應該去發現本質,十三邀本應屬于后者。當然并不是所有的嘉賓都有總結這些本質能能力。

在訪談中,傅高義先生透露出了他對自己所從事的社會學研究的一些底層的觀點,是非常值得關注的。從方法上來看,他并不贊同如今流行的一些將社會學當做自然科學,用設置樣本進行實驗調研的方式來研究的方法,他更倡導的是到歷史里面去,到文化中去,到當事人身邊去,這種“田野調查”的傳統方式,是他一直所堅持的。

在觀點層面,傅先生倡導的是對多元觀點的理解,去理解人的行為,廣泛地保持同理心,哪怕那個人是“壞人”,那個觀點是“壞的”觀點。當然他也開玩笑的說,唯一不能讓他保有這種同理心的,就是特朗普了。

去理解,而不是教條的解釋。這是在當今這個混亂世界能夠獲取更接近真相的觀點的好辦法。尤其是對當下的國人,掌握一點會有很大的幫助。很多人都在問,美國為什么這樣,為什么那樣,為什么如此不好,與其這樣,不如去理解他們為什么會這么做,在這個基礎上去看未來該如何處理。

問為什么是一種面向過去的思維方式,理解則是一種立足當下的方法。前者可能過于教條,而后者更加實際。因為立足當下的目的,就是為了向前走,看向未來,尋找解決辦法。

在這一點上,傅高義也明確了表達了自己的態度。當許知遠問傅高義,怎么理解當前公共知識傳統的崩塌,即人們在精神上更難互相理解了。傅先生很坦白的說,他也不知道,但他努力的方向,就是從自己的角度,去彌合文化、民族之間的那些不解,讓美國人能夠了解中國,讓二者的關系能夠更加融洽。

在許知遠所表現出的公開行為上來看,他一直傳遞出的是一種具有理想主義的知識分子形象。而他也具有那種中式的、傳統的知識分子身上的弱點,就是理論大于實際。張口這個時代、動輒智識上的問題,雖然觀點很多,但卻鮮有能真正影響他人到達一種改變一些現實的境地。

在交談中,傅高義所表現出的,就是跟許知遠完全相反的一面,帶有美式的實用主義,為什么?我不一定能解釋得清楚。那我就試圖去理解,在理解的基礎上看看如何更好的利用。中美關系,問題很大,原因是什么無法一句話說清楚,傅高義的做法就是,那我就努力在其中去解決一些問題,改變一些狀況,就夠了。

特別是對于中美之間的問題,傅高義看到了中國的優勢——國家權力在發展中起到的主導作用,他也希望美國能夠在這一點上學習中國。同時他也含蓄的指出了中國當前的主要問題——中國已經發展為世界上的一股強有力的新力量,但中國人還沒有適應這種力量,或者說不太清楚該如何去使用這種力量。

這就表現在一些傲慢的行為,以及眾多口號掩蓋下的實際行動系統的缺失。傅高義的建議是,由于中國當前的發展情況,到了需要體系化的去對整個世界各個領域進行學習和了解,從地理、風俗到價值體系,從宗教信仰到政治制度,也只有在這種了解的前提下,才能更好的利用世界的資源。爭取一個國家的支持,必須對這個國家的國民個性有更深刻的理解。

從某種程度上來說,只要是有群體劃分的地方,就無法做到觀點一致。文化、政治、經濟都必然會導致觀點在某一群體和另一個群體中的無法和諧統一。那么是去消除對方的觀點,還是試圖去理解之后,來尋找二者之間的差異并尋求并存的空間呢?人類歷史上有太多類似的教訓,怎么做對大多數人更好,答案是很清楚的。

理解和行動,是傅高義在自己領域所堅守的兩個信條,他也把這個通過節目傳遞給了大眾。而在此基礎上,傅高義還給出了對現代人的一個總體的建議——將視野放的更宏大一些。

也許是現代社會的發展,讓各個領域都陷入了一種所謂的“內卷”當中,精細化是大多數領域的主題。人們癡迷于細節,反而喪失了對宏大圖景的想象能力。傅高義用日本做例子,二戰后的日本是具有更廣闊的視野的,應對戰敗,面向未來,這也讓日本獲得了黃金發展階段。但如今,日本陷入了對細節的追求,喪失了更遠大的東西,也就導致了日本社會進入了一種原地踏步的困境。

這也給中國提供了一個好的范例,站在歷史的檔口,中國需要形成一個更成熟的視野,由此來與其他國家更好的相處。這種視野必然站在經濟的基礎上,但又必然不僅僅是經濟的行為。它意味著對不同文明的理解與掌握,而這也可能是破解人類當前困境的最好途徑——去理解而不是征服。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司