- +1

何為大學,大學何為|象牙塔內外

【編者按】

今年年初,電視劇《覺醒年代》上映不久便成為熱播劇,在豆瓣評分高達9.3。盡管相隔歷史的百年,“五四一代”的青年人和知識分子仍在當下生發了共振和回響。

“覺醒年代”自1915年的《青年雜志》起,這本雜志宗旨在啟發民智,為國家找出路。所謂“青年力量”,既是將個人命運嵌入時代的自覺,也是關心廣闊世界和無數人,持續的發問與行動。

《澎湃人物》今日起開辟“象牙塔內外”專欄,刊發高校學生作品,希冀從青年的視角出發,探問社會議題與人的存在。

“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”

1931年,42歲的梅貽琦在就職清華大學校長時演講中說道。而在13年前,1918年,50歲的時任北京大學校長蔡元培在《北京大學月刊》發刊詞中寫下:“所謂大學者,非僅為多數學生按時授課,造成一畢業生之資格而已也,實以是為共同研究學術之機關。”

兩位大師對于大學的定義在中國近現代高等教育史上留下恒久的印記,至今振聾發聵。

百年風雨穿過。2021年年初,主旋律題材電視劇《覺醒年代》上映,很快成為熱播劇,在豆瓣評分高達9.3。蔡元培、陳獨秀、李大釗、胡適……當年開風氣之先的一代知識分子,讓人重新審視大學在歷史長河中的意義和地位。

回到當下語境。就在一個多月前,人稱“韋神”的北京大學數學科學院研究員韋東奕意外走紅網絡。隨意的發型、簡單的衣著、一瓶礦泉水、一袋饅頭,淡然自若的語氣之后卻是驚為天人的天賦和成就。

不少網友感嘆在“內卷”和“躺平”越發席卷大學校園的背景下,韋東奕的專注和淡泊更顯難得。也有媒體在評論中寫道“他讓我們重新看到了象牙塔的模樣”,大學的意義并不局限于“一份光鮮學歷,一塊敲開大機構、大平臺、大廠的敲門磚”,“ 象牙塔的本質是塔,是指引,是方向,是光亮。它不僅是知識的殿堂,還該是我們精神的向往”。

何為大學?大學何為?

一百多年來,無數大學師生為這個命題寫下了各自的注腳,那些深沉的記憶、理想的光輝乃至現實的困惑,都是時代思潮的鮮明表達。

【一】覺醒年代:“大學者,研究高深學問者也”

2021年5月16日下午,復旦大學邯鄲校區相輝堂南堂,人頭攢動。

電視劇《覺醒年代》主創團隊一行人來訪校園分享創作思路和幕后故事。

這部劇向觀眾再現一百年前中國的知識分子和先進青年探索救國道路的激情歲月。

在舞臺上與他們對談的是新聞學院教授張力奮,這位FT中文網前總編在2015年底重回母校任教。他今天專門從學校圖書館借出了《新青年》創刊號原件。這里也承載著八十年代他在復旦校園度過的青年時光。

《覺醒年代》主場分享會現場 受訪者供圖

臺下觀眾大多是在校生,“搶”到一張入場券并不容易。

1997年出生的小孟正坐在觀眾席,她已經從頭到尾看了兩遍《覺醒年代》,劇中有一個鏡頭令她至今記憶猶新:落雪紛飛中,剛被任命為北京大學校長的蔡元培親自上門請陳獨秀來做北大的文科學長,蔡元培不辭辛苦、三顧茅廬,終于成功打動了陳獨秀。

陳獨秀此前一直放心不下編輯部設在上海的《新青年》,蔡元培說出“你可以把《新青年》帶到北大來辦”讓他安了心。《新青年》就此遷到北京來辦,以北京大學為主陣地。

從覺醒年代的北大青年,到八十年代的復旦學子,再到當代大學生;這個禮堂將三代人以及他們的大學勾連了起來。

《覺醒年代》的時間線索從1915年陳獨秀創辦《青年雜志》到1921年《新青年》成為中國共產黨機關刊物,背后的歷史軌跡則是一群有識之士在動蕩而混沌的時局中上下求索出一條進步、革新之路。這條道路的開拓者和引領者是新文化運動的大本營、五四運動的策源地——中國近代第一所國立綜合性大學,北京大學。

1917年1月9日,蔡元培發表北京大學校長就職演說,提出“抱定宗旨”“砥礪德行”“敬愛師友”。這是期許,亦是告誡。對于居首的“抱定宗旨”一點,他直言外人對于北大的指責在于來此求學的人大多懷揣做官發財的心思,偏離了求學的宗旨,而“大學者,研究高深學問者也”;來到北大的諸位學子在三四年中如果能夠珍惜光陰、孜孜求學則一定可以造詣高深。

蔡元培秉持“兼容并包”“思想自由”的辦學方針,在積極聘請陳獨秀、李大釗等新文化運動先鋒的同時,也在師資中保留一些相對“老派保守”的學者,如辜鴻銘、黃侃等,可謂真正做到“囊括大典、網羅眾家”。

蔡元培的到來使北大重煥生機,他在兩三年的時間里將其從一個培養官僚的腐朽機構煥然變成全國進步青年仰望的學府。

蔡元培就職演說 《覺醒年代》劇照

1918年8月31日,北京大學紅樓竣工,當時如火如荼的新文化運動的中心逐漸轉移至此。對于這座標志性建筑,《覺醒年代》制作團隊以1:1.2的比例加以復刻還原。文科教室、圖書館、教員休息室、教師辦公室以及樓間長廊等場景在劇中反復出現,它們都見證了北大師生在這場思想解放運動中“敢為風氣之先”的歷史作為。

曾被魯迅稱為“中國最為杰出的抒情詩人”的馮至與北大淵源頗深,他于1921年至1927年在北京大學德文系求學,而后又從1946年至1964年擔任教員十八年。

他在蔡元培一百二十周年紀念日(1988年1月11日)時寫了一篇小文《“但開風氣不為師”》追憶當年,“我讀大學的時期,軍閥混戰連年不斷,北京時而死氣沉沉,時而群魔亂舞,可是北大所在的沙灘、北河沿一帶,則朝氣蓬勃,另是一番景象。”馮至對于自己在簡陋校舍中度過的六年學生生涯甚是懷念,“因為那時,在北大獨特的風格與民主氣氛的熏陶下,我的思想漸漸有了雛形,并且從那里起始了我一生所走的道路。”

馮至和那些在他之前、在他之后從校門走出的許多學子,他們的人生征途都從北京大學伊始;而這里也是近代中國嶄新歷史篇章的肇端。一座大學,能夠影響一代青年的思想,進而挪轉一個時代的學術旨趣和社會風潮,這便是覺醒年代的北大。

張力奮對我們說,他在《覺醒年代》中看見了八十年代的大學、八十年代的自己。他平時很少追劇,但在看了一集后就被吸引了,他捕捉到兩個時代的對話和共鳴。

他看到100年前的青年面對清王朝覆滅,軍閥割據混戰,中國前途尚不明朗的局面,“他們希望用自己的努力、知識、思想來改變這個社會”。而他當年身處的八十年代則是歷經文革十年浩劫后百廢待興,“整個社會秩序、知識的秩序、人的思維、對外部世界的了解,其實都是一個重新啟動的過程”。

這樣的兩代人在情感結構上似乎有著內在關聯,他們都需要面對在民族、國家處于大變革之時,知識分子應當何為的問題。

【二】理想年代:“要把耽擱的歲月搶回來”

如果說紅樓是一代北大人的歷史見證,那么相輝堂之于復旦大抵也是如此。

相輝堂建于復旦大學從重慶遷回后的第三年(1947年),取名自馬相伯和李登輝兩位老校長,建成后一直是復旦師生活動集會場所。

復旦大學相輝堂 大內莉里供圖

張力奮在《覺醒年代》主創分享會上感慨,“相輝堂代表了復旦的某種精神根基”。他上一次來到相輝堂是1984年4月30日,在當時校長謝希德的主持下,時任美國總統里根在此發表了40分鐘的演講。

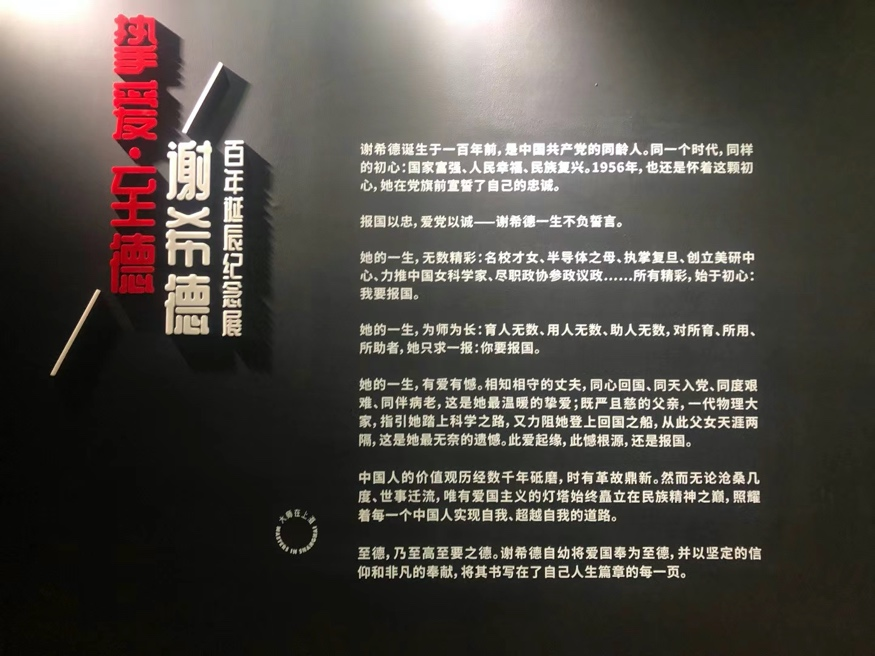

2021年恰是這位復旦老校長,也是著名教育家、中國科學院院士——謝希德的百年誕辰。

1978年考入復旦大學歷史系的張國偉3月撰文《謝希德先生的魅力》追憶其人,文中寫道“在復旦,只要一提起這位老校長,人們就會交口稱贊”,“她是一位離世多年后仍被師生經常念叨、發自內心愛戴的人”。

謝希德校長百年誕辰紀念展 受訪者供圖

1980年考入復旦大學新聞學院的張力奮,談起當年的校園生活仍很有感觸。當年是一個求知若渴的年代,“圖書館基本上是找不到位置的,都要搶”。

他回憶當年盡管也存在文理分科,但不同學科間的交流和互動非常頻繁。班上同學中各省狀元就有好幾個,很多人都是數學考了滿分進來的。“文科的學生會對自然科學很感興趣,而詩社、管弦樂團、合唱團里也有很大一部分是理科生。普利高津的熵,幾乎全校每個人都在看,當然很多同學買了以后也不一定能讀下來,但就覺得這個東西別人看我也得看,別人寫朦朧詩我也得寫。”

雖然當時并沒有“通識教育”的說法,但在張力奮眼中那是通識教育最好的年代,因為“大家的潛意識中就非常通識。”

1982年,復旦大學合唱團在物理樓前合影。 受訪者供圖

那些年在復旦圖書館同樣搶不到座位的還有黃瑚,他也是復旦大學新聞學院教授,曾擔任新聞學院副院長、常務副院長,主持教學管理與創新改革十余年。

1979年,他考入復旦大學新聞學院。1977年高考恢復,1978年春季和秋季各招生一批,黃瑚參加的是第三批,這三屆后來被合稱為“新三屆”。黃瑚記得班上年紀大的有“插隊”了八年的,大家都意識到讀書的緊迫性,“覺得被‘文化大革命’耽擱了,耽擱了十年光陰、十年青春,要把耽擱的歲月搶回來。”

不過,這種時間上的緊迫性并沒有變成課業上的壓力。當時一學期七八門課,只有兩門課是需要考試,其他都是考核,只區分是否合格,“基本上都是合格的,不大可能不合格”。大家對于前途也充滿希望,因為“說實在的,當時學生少,不可能找不到工作。畢業后由國家統一分配,崗位多,不夠分。”

1991年,黃瑚在美國夏威夷大學進修。 受訪者供圖

讀完本科四年后,黃瑚選擇考研并成為復旦大學新聞學院1983級唯一的碩士研究生,他讀研時的一些課程安排在今天聽來似乎難以置信,一位教授就教他一個學生。黃瑚的導師是丁淦林,他請當時已年近七十的余家宏教授給黃瑚講馬克思主義新聞思想。

黃瑚回憶,“我導師和他說了,然后在我什么都不知道的情況下,余老師親自跑到我寢室來找我了,我還不在,等我回去就看桌子上留了兩本書,這是親自上門來送了兩本教材。”之后,每次上課都是在老師家中,上課形式是師生二人對談。上課時間也由黃瑚自己決定,“看我哪天方便去他家”。他坦言,這種教學模式其實并不輕松,“我還是善于自學的,如果不讀書,這種教學方法是沒法混的。”

八十年代復旦校內,余家宏(中)和黃瑚(右) 受訪者供圖

張力奮在1984年本科畢業后也繼續留在復旦,他在大四就已經通過學校提名確定留校,盡管當時他自己并沒有那么強烈的留校意愿。

不過,他說那一代學生對于畢業分配是理解的,“當時有個說法,中國要600個農民養1個大學生,所以就會覺得自己的‘小我’不是特別重要,這跟你們現在的情況不太一樣。”

后來,他赴英留學、攻博。談到這段海外經歷,他猶記每次去大英圖書館和那些六、七層高的倫敦書店,站在知識面前的無力感,“你會覺得說,我怎么可能看得完那么多書”。張力奮走出國門時,中國還處在相對信息閉塞、資料匱乏的時期,“看到那么多書,有一種惶恐感,可能只有我們這代人會有這種感覺。”

時隔三十五年的兩張合影。2019年11月,七位復旦大學新聞系室友重聚復旦曦園。右二為張力奮。受訪者供圖

張力奮注意到自己的不少學生對于《覺醒年代》這部主旋律劇也多有關注。

說到這部劇對于年輕觀眾群體的吸引力,他認為90后、00后這一代是“第一代大國國民”,生逢中國在政治、經濟各方面都已取得長足進步,綜合國力顯著增強。但是他們出生以來的歷史記憶相對欠缺,因此需要從歷史脈絡中尋找“我從何而來”這個問題的回答,“希望能夠和歷史重新建立起某種想象和聯系”。

【三】內卷年代:追問與反思

時間的齒輪從未停止轉動,被一代人日后反復回憶的“黃金歲月”轉瞬即逝,新世紀很快到來。

隨著1999年開始的高校擴招,中國高等教育從精英化向大眾化轉變,越來越多的人能夠走進高校接受高等教育。不過,與此同時也不可避免地出現了“文憑的通貨膨脹”,“上大學”不再高不可攀,但“上名校”仍非易事。“內卷”“雞娃”“衡中模式”這些詞背后無疑是空前激烈的教育競爭。

即便是那些頭頂“名校光環”的學生,他們的校園生活也并不輕松。從他們身上,我們或許能夠捕捉到當下大學和大學生的時代特征。

“我的焦慮來自于不知道要做什么”

1997年出生的孟熹當天坐在《覺醒年代》主創分享會的臺下,她是復旦大學新聞學院的一名研一學生。

孟熹本科畢業于重慶工商大學,她說自己的高中三年是迷茫的,“當時沒法想象大學,不知道它什么樣,也不知道為什么要為它那么努力。”

進入大學后,她逐漸找到方向感和信念感。孟熹考研的原因非常簡單,因為本科學校沒有保研名額,而選擇復旦大學是希望能更好地兌現自己的潛力。高考成績對于她來說低于家人和老師的心理預期,但當時她并沒有選擇復讀,“考研也是想著要不要彌補一下,爭取做到最好,我覺得我其實也不差的,我也做到了。”

孟熹的室友是同為新聞學院研一的夏怡然。來自一座西南小城的她,本科畢業于浙江大學外語學院某小語種專業,從浙大保研來到復旦。

夏怡然的迷茫出現在進入浙大之后。新生入校后多會積極參加各種社團活動,而班上一位來自杭州當地知名高中的新同學沒有參加任何社團,那位同學告訴夏怡然自己在高中就已經玩夠了,“當時就感覺到了世界的參差,因為我高中就只有一件事情可以做。”績點上的領先也不會支撐她做出“我比他們優秀”的判斷。“他們不愁,不需要百分百地投入專業課,他們的課外生活可以非常豐富。”

盡管專業課成績優異,她對于所學專業并談不上喜歡,大一、大二一直試圖接觸其他專業的課程和知識,包括教育學和社會學等,“聽的課很雜,在試探自己的興趣”,只是這些嘗試后來也都不了了之。到了大三,她變得焦慮起來。“我的焦慮來自于不知道要做什么,知道自己可以保研,但不清楚要去哪個專業、哪個學校,當時很后悔自己沒有決絕一點、早點轉專業。沒有想清楚,沒有早做準備,那個時候就很迷茫。”

對于最終來到復旦新聞學院,她說這是“機緣巧合,有點僥幸”。

2019年校內學生社團活動現場 受訪者供圖

如今籠罩著很多大學生的迷茫和掙扎或許在高考結束填志愿時已然存在,甚至可能更早。盡管存在所謂的“社會主流”和“熱門專業”,填報志愿本質上仍然是個體行為,但是學生們一直以來的學習經歷和校園生活基本上都是集體行動,大家一起早讀、一起上八節課、一起晚自習、一起參加下個月的模考、一起在假期奔走于各個補習班。這些年輕人拿著志愿表,需要回答“我想學什么專業,我以后要做什么”,可在此之前所有的行動主體都是“我們”。然而在他們第一次真正面對“我”的時候,就需要做出影響未來四年,乃至整個人生的重大抉擇。

黃瑚認為問題在于“我們的高中生根本沒有能力去發展自己的業余愛好,沒有時間去發現自己,課業太繁重了。”學生在進入大學前沒有發現自己的愛好和天賦所在,即便有的話可能也會被埋沒。初級教育和高等教育本應前后銜接,但在現實中卻脫節嚴重。“初級教育就是敲門磚,門敲開了以后磚就扔了。因為這些‘磚’與愛好無關,而且以考試為取向的學習是無法培養出愛好的。”

“我要確定現在做的事情是自己真正想做的”

來自四川省涼山州的趙逸,在高考復讀兩年后考入上海交通大學。他進校時是大類招生,后來“分流考試沒有好好準備,軟件工程沒考上。轉專業要求很高,難度也大,就沒想著轉,一直在電氣工程,也很滿足。”

趙逸也有過焦慮,他的焦慮主要來自拖延癥,“明明曉得拖延,任務完不成,到點了還是不想做”。大四這一年,他一邊準備畢業設計和答辯,一邊還要完成相當分量的專業課程。趙逸參加了考研,但繁忙日程中“倉促應戰”的結果并不理想,他打算畢業后繼續“二戰”。

對于此前廣受熱議的“小鎮做題家”一詞,趙逸認為一個人是什么樣的,并不能以出身來定義。“沒有自己除了做題什么都不會的感覺,有需求可以后面再學,再晚都能學。”他最近迷上了攝影,在考慮以后是否需要專門學一點。

本科就讀于華東師范大學中文系的陳果通過跨專業考研進入復旦大學,她正是第二次考研“上岸”的。她坦言從大二開始,自己對于以績點為代表的這套評價體系并沒有特別上心,“本科成績單兩極分化很嚴重,挺偏科的”。

她認為自己本科階段“不太有來自同儕的壓力感,更多可能是作為一個個體的迷茫,我要確定現在做的事情是自己真正想做的。”

陳果的本科同學張十一,則是通過進校后的轉專業考試來到中文系的,“原來就特別喜歡漢語言文學這個專業,轉專業成功后進入了快樂學習的狀態”。 他后來保研進入北京大學中文系,延續著在這個專業的快樂學習。

不過對于轉專業這個話題,他認為還是要謹慎一點,“我不太建議輕易轉專業,除非是有不得不轉的原因”。額外付出時間成本、重新建立人際關系,這些都需要納入考量范圍。

校園內學生在拍攝畢業照 大內莉里供圖

不難看出,盡管存在焦慮和迷茫,但仍有不少人在大學中努力地探索自我、尋找自我,哪怕這個過程中往往存在掙扎、挫折,甚至是質疑。

如今回想起本科四年,夏怡然在專業學習之外投入最多時間的活動是校園紅十字會,“我當時怎么說還是一個比較理想主義的、準備報效國家的好青年。”

她還記得當時一個成績特別優秀的學姐報名了南非的交流項目,“好多老師去找她,問她去南非干什么,那么危險,但她還是去了。她說想去看一下第三世界國家的生活狀態,“那時我才大一,覺得好神奇,真的有人是為了看一看這個世界到底是什么樣子的”。

“教育是用來培養人而不是用來評價人”

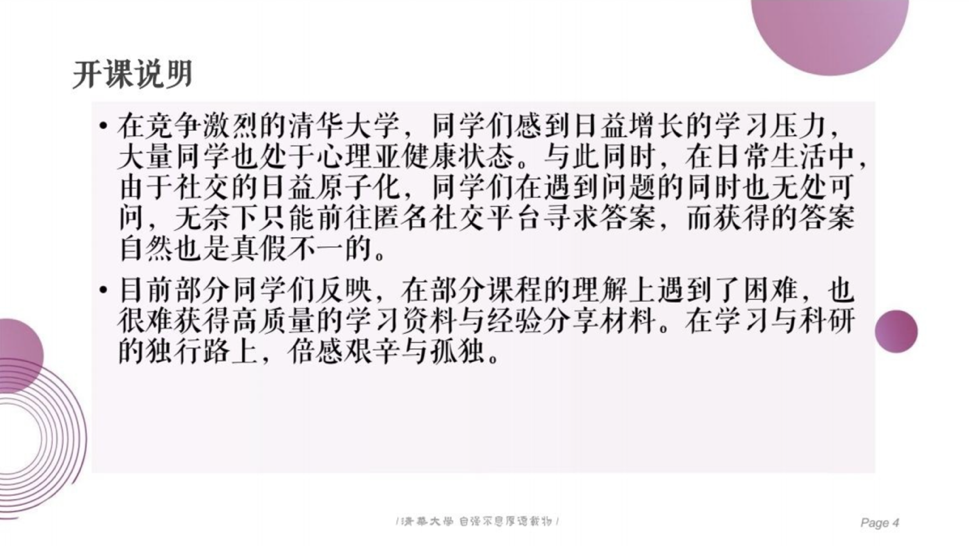

顧介漣是清華大學自動化專業的一名新生,他這學期開了一門課:他在清華“荷塘雨課堂”開放平臺上創建了《摸魚學導論》,選課人數超過4000人。他說這是一個玩笑,也是一個符號。“其實也只是一種尋求共鳴,并不能給大家帶來多深的啟迪或教育,我覺得這樣就好。”

《摸魚課導論》課件中的課程介紹 受訪者供圖

顧介漣的微信頭像是青年馬克思,簽名則是王小波的一行文字,這與他的工科專業背景略有反差。“所謂的文科和理科其實不應該分得太清的,我自己也一直沒有區分,就按照興趣了。”盡管清華——以及國內很多高校——一直在推行通識教育,但他認為“就是全校會有通選課,和那種所謂的施特勞斯的通識教育還不一樣。”他也指出一些本科課程設置和教學方法并未充分滿足學生需求。

當被問到是否面臨壓力或焦慮時,他表示對自己的預期并沒有太高,“調節自己的預期自然就沒有什么壓力了”。 同時他認為單一的評價體系在所難免,因為“你既然要評價,這個收縮的過程就已經開始。本來教育是用來培養人而不是用來評價人的。”

顧介漣對于理想中的大學有過一番勾畫。“老師的目的是引導和介紹一些優質的學習資源,并沒有必要把具體內容念一遍,提供一個引導和答疑的過程就很好。我覺得如果能有更多的開放在線的學習資源,就像麻省理工或者斯坦福那樣,會非常有幫助的。”

夏怡然上周在復旦觀看了講述西南聯大的紀錄片《九零后》,“那些人當時好像真的在學習,純粹在學習。我的這種時間就很少,到高中就結束了。”

夏怡然將紀錄片中西南聯大的學風概括為“純粹”,而“純粹”也是張力奮對于八十年代校園氛圍的描述。“當年是一個啟蒙的年代,功利因素會淡一些”,現在社會進步必然伴隨競爭的加劇和選擇的多元,教育也不得不面臨功利考量。

“功利這個詞我在這里用的是比較中性的,但教育中一些比較純粹的東西最后可能就被犧牲掉了。”面對這些功利因素,黃瑚認為大學的教育需要做到平衡,“專業教育給了一個飯碗,但不可能給人智慧。但是我們的教育要考慮給人智慧,給人思想,而不是給人飯碗,這兩邊要結合的。”

北島在《波蘭來客》行文之間丟下這樣一句話:“那時我們有夢,關于文學,關于愛情,關于穿越世界的旅行。如今我們深夜飲酒,杯子碰到一起,都是夢破碎的聲音。”

現在的大學生對于可能出現的后半句并無怯意,他們還在尋找前半句的路上。

夏怡然的人生規劃中沒有“留在大城市”這個選項。“我到杭州第一年,他們就告訴我杭州的房價漲了。八九十年代的那代人可能會努力留在北京、上海拿個戶口、買套房子,我就沒有這種想法,國家也號召回去建設家鄉的,對吧?”

畢業后可能暫無著落的趙逸也并不悲觀,“交大的校牌子很好,想要找個好工作還是可以的。”

對于未來,顧介漣說“其實我沒有什么長遠的規劃,到了特定的時間點,肯定是會做出屬于自己的選擇。”

復旦大學新聞學院屠海鳴圖書館 受訪者供圖

每一代大學生的選擇和使命都深深嵌套在一個時代的社會歷史背景中,每代人也都有自己的困難和機遇。

在時空交迭中,大學和時代的共振依稀可見,大學生是這段協奏曲上的音符。或許我們需要足夠的歲月沉淀,才能錨定一代人在歷史坐標軸上的位置。

不論時代變遷,張力奮堅信“大學對整個社會的思想啟蒙,這種感召、引領,在任何時期都應該保持。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司