- +1

訪談︱李開元:楚漢相爭,項羽何以不敵劉邦

【編者按】秦始皇和漢高祖其實僅相差三歲,屬同一代人。從秦末之亂到漢武帝親政,是戰國和帝國相纏互斗的大轉型時代,可稱作后戰國時代。秦亡漢興之際,英雄輩出,演繹了一出出驚心動魄的歷史大戲。但因史料不足,留下了一系列未解之謎。近些年來,日本就實大學人文科學部的李開元教授致力于“復活”這段歷史,由三聯書店出版的《秦崩》《楚亡》是他的一個階段性成果,力圖破解歷史疑案。

澎湃新聞:勞幹先生說,在戰國七雄中,楚國和其他六國不同,它曾長期獨立在周天子之外。(《古代中國的歷史與文化》,中華書局版,第74頁)楚國的這種獨立性,跟后來“楚雖三戶,亡秦必楚”是否存在某種關聯?

李開元:我看不出有什么直接的關聯。相反,從所謂中原華夏正統的各國來看,秦是西戎,楚是南蠻,根據我最近的研究,秦楚之間有長達四百年,多達二十一代的聯姻結盟關系。秦昭王以來,楚國外戚集團更長期掌控秦國政權,秦楚兩國之間復雜而密切的關系,遠遠超出我們固有的認識。正是因為有這種關系,楚懷王才會輕信進入秦國被拘留,昌平君才會活躍于秦楚兩國政權的中樞,先作秦的丞相,后來反秦成為末代楚王。想來,也正是因為這種關系,才會有“秦滅六國,楚最無罪”,“楚雖三戶,亡秦必楚”的說法。遺憾的是,因為史料的欠缺和認識的限制,諸多斷裂歷史之間的缺環,我們至今尚不能連接,不少疑難懸案之間的關聯,我們至今尚不能破解,只能留待將來。

澎湃新聞:那么,秦朝為什么會滅亡?有學者認為,秦始皇實行完全的郡縣制,可能是一種急政,超越了當時的時代。這是秦二世而亡的一個重要原因?

李開元:封建制和郡縣制的問題,本質上是中央集權和地方分權,君主獨裁和貴族共政的問題,這個問題,涉及到兩千年中華帝國歷史和制度的一個死結,始終沒有在中央集權和地方分權,領袖個人和領導體制之間找到有效的平衡點,建立起完善的制度。從政治哲學的角度看,兩千年來的中國政治思想,也始終沒有明確地將這些問題提出來研討,這種狀況,反映了傳統政治制度和政治思想的局限,確是一個非常值得思考和研究的課題。

秦始皇徹底地廢除封建實行完全的郡縣制,既是急政,也是致亂之政。這個政策,不但超越了時代,加劇了帝國內秦本土和六國舊地之間的緊張,而且破壞了秦國奉行多年行之有效的“親賢并用”(親族和賢人并用)的傳統,將穩定國政的基本力量——秦國貴族驅逐出政治舞臺,種下了內部崩潰的禍根。這個政策,李斯要負很大的責任,他是政策的提出者、鼓吹者和執行者,是毀滅秦帝國的禍首之一。

無視歷史傳統和地域差異,廢除封建,破壞“親賢并用”的政治傳統,激進而強硬地推行全面郡縣制,肯定是秦二世而亡的最重大原因。關于這個問題,我在《秦崩》中提供了兩個觀察點:一、秦末之亂的本質是戰國復國,以六國復國為基本動力,以秦國秦人與六國六國人的對立為基本特點。二、在秦國政權內部,以李斯、趙高為代表的“賢人”主政破壞了內部的穩定,慘烈的內斗使秦國軍民無法如同戰國時代一樣,在危機時刻團結一致,依據本土作長久而有效的防衛,結果是章邯所統領的秦軍主力內外交困,投降聯軍導致秦二世而亡。

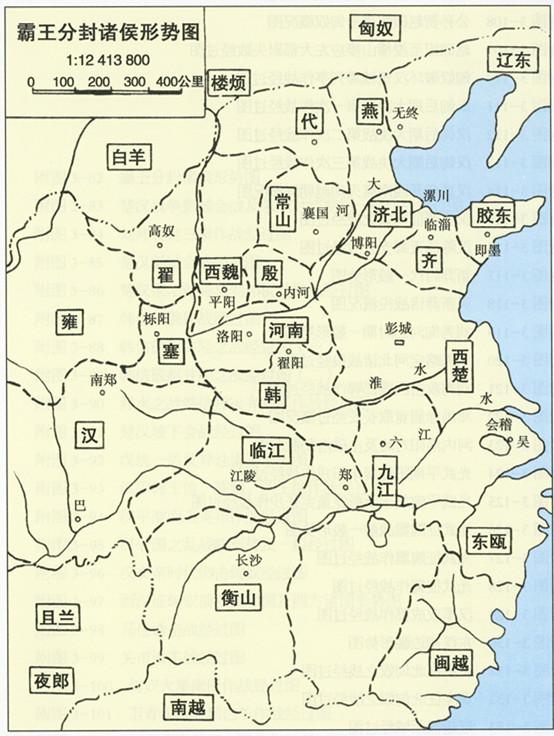

澎湃新聞:秦亡之后,項羽分封,建立西楚霸王體制。但是面對強大的楚國,齊國田榮反叛,漢王劉邦進攻關中,成為兩大憂患。而劉邦早就被視為爭奪天下的最有力競爭者,為什么項羽不先對付西邊的漢國?或者說,項羽為什么會覺得齊國比漢國的威脅更大?您說楚國先齊后漢、北攻西守的戰略是穩妥的正確決策(《楚亡》第84頁),有何根據?

李開元:對于這個問題,首先需要打開地圖,從戰略地理的角度看。西楚的首都在彭城(今徐州),離齊國非常近。從齊國的城陽郡邊境(今山東臨沂一帶)到彭城,直線距離不過200多里。田榮攻占齊國以后,馬上對彭城構成直接的威脅。更為嚴重的是,田榮稱齊王后,指使彭越主動對楚國展開了進攻。根據我的最新的研究,漢元年七月,彭越攻入楚國的東郡,一直打到距離彭城不過一百多里的蕭縣附近,田榮也親自統領的齊軍主力進入東郡城陽(今山東菏澤)一帶。在這種情況下,敵對的齊國勢力已經成為楚國的心腹之患,首先解決齊國的問題,對楚國來說,既是被動的,也是迫在眉睫,幾乎沒有選擇的余地。相對于此,漢國遠在蜀漢地區,與楚國之間的直線距離在2000里以上,中間隔了三秦、韓國、殷國。劉邦的問題,對于項羽來說,是手足之患,是遠憂,可以放在第二步解決,所以采取了依靠盟國層層加以堵截和防御的策略。

其次,田榮與項羽長期對立,首先起兵反楚,挑戰楚國主導的天下秩序。在楚國看來,田榮有三個不可饒恕之處:一、攻滅了項羽所分封的齊王田都、濟北王田安、膠東王田市,私自稱齊王,大亂齊國。二、攻占齊國后,支援陳余攻占了趙國地區,驅逐了項羽所分封的常山王張耳,迎回趙王趙歇,大亂天下。三、以彭越為先鋒,以齊軍主力為后援,率先攻入楚國,逼近首都彭城,直接威脅到楚國的安危。

在這種形勢下,對楚國來說,田榮不但是宿敵(拒絕與項梁、項羽合作,不參加楚國主導的合縱攻秦),而且是眼下最危險的敵人,平定齊國,消滅田榮,不但是維持楚國主導的國際秩序,安定天下的大事,也是解除外敵侵入楚國,威脅首都安全的大事。相對于此,劉邦反攻三秦,并未公開打出反楚的旗號,而是通過張良帶信給項羽,聲稱劉邦只是想取得關中,按照懷王之約作秦王,沒有更大的野心。也就是說,在楚國看來,此時的劉邦,從行動上看,沒有直接威脅到楚國本土,從公開的言論上看,也沒有直接挑戰楚國。在這種形勢下,楚國將解決劉邦的問題放在第二步,應當是正確的決策。

澎湃新聞:劉邦進入漢中建立漢王國后,為什么要廢除自己熟悉的楚制,改用秦制?您說漢承秦制是劉邦戰勝項羽的根本原因和制度保證(《楚亡》第36頁),那么秦制在哪些方面比楚制強?畢竟,劉邦和項羽就是用楚制打敗強大的秦國的啊。

李開元:首先需要說明的是,關于楚制的詳情,至今是不清楚的。秦在統一天下的過程中,隨著占領地的擴大,一步一步地推行秦制,相當徹底,也比較清楚。秦的郡縣制和軍功爵制,是最有效的軍事動員體制,是秦軍戰勝六國軍,秦國最終統一天下的先進制度。秦末之亂爆發時,秦帝國已經建立了十二年,各地起兵,都是在秦的郡縣制體制下發生的,其軍事組織和制度,已經脫離不開秦制。另一方面,各地起兵,紛紛打出六國的旗號,政治理念是推翻統一的秦帝國,回復六國并立的戰國時代。這就造成了一個我們曾經總結過的矛盾現象,理念上想要回到戰國,現實上繞不開秦帝國,于是出現了一個混合戰國和秦帝國歷史特點的新時代——后戰國時代。正是因為這個原因,在秦末之亂中,各地的武裝集團,雖然在名義上打著六國的旗號,恢復了一些六國時期的制度名號,秦制所決定的基本框架,是脫離不了的。

以劉邦沛縣起兵為例,是以秦制的一個完整的沛縣政府組織為單位起兵的,相當于秦的一個大縣軍團。這個軍團的主要成員,就是秦沛縣的中下級官吏,比如蕭何、曹參和劉邦,他們熟悉秦制,對于楚制比較生疏,因為不曾在楚制下出仕過。當然,為了響應張楚,他們用了楚國的旗號,將沛縣的長官按照楚國的制度改稱沛公,不過是秦制的身體戴了一頂楚制的帽子而已。項梁項羽起兵江東,是以秦制的一個完整的會稽郡政府組織為單位起兵的,相當于秦的一個郡軍團。同劉邦集團一樣,這個軍團的基本成員,是按照秦制的動員體系就地征召的。當然,與劉邦軍團不同的是,項梁非常熟悉楚國的制度,他在會稽整軍備戰的時間也比較長,項梁軍團中楚制的成分應當更多,復興楚國的意愿更強,但也不能完全回到戰國時代。

我們在對早期劉邦集團的研究中注意到一個有趣的現象,就是秦制和楚制混合在一起,不能作制度上的明確劃分。統一為秦制,是在劉邦到漢中建立漢國以后,我們稱之為漢中改制。改制的理由嘛,簡單說來有以下幾點:一是重申懷王之約的有效,依據懷王之約,劉邦應當據有舊秦國作秦王,這是劉邦反攻關中的法理依據。二是通過改制,向舊秦國地區的軍民發出明確的信號,漢就是秦,外來的劉邦集團將與本土的秦人融為一體,共建新的國家。第三點嘛,漢中改制的主要推動者有兩個人,一個是韓信,從軍制上著手,這點我在《楚亡》中已經寫了。另一個人是蕭何,從法制上著手,將會放在《漢興》中寫。

蕭何和韓信,是漢朝基本制度的奠基者。秦制,是當時最先進有效的制度,要想戰勝項羽,必須結束制度上的混亂,在繼承秦制的基礎上作適合新形勢的改進,是蕭何與韓信的共同認識。身處困境中的劉邦,完全接受了他們所建議的改制主張,由此奠定了劉邦戰勝項羽,漢戰勝楚的制度基礎。

補充一句,戰國時代,秦軍戰無不勝,最重要的因素,在于先進有效的制度。秦末之亂,六國地區的亂民都曾經是秦國的子民,他們所組成的叛軍都是按照全民皆兵的秦制編成的軍隊。從而,相對于戰國時代,秦軍已經沒有制度的優勢。換句話說,統一的秦帝國,用自己的先進制度武裝了舊六國,軍訓了六國舊民。從這種角度上看,秦末亂起,是此地的秦軍對彼地的秦軍的戰斗,有地域、士氣、戰略、將略等種種差異,少了制度不同帶來的巨大落差,這應當是秦軍在兩個不同時代的不同表現的最主要原因。

澎湃新聞:在楚漢相爭的過程中,韓信功勞極大,后來漢帝國的江山有三分之二是他打下來的。韓信原本可能與項羽、劉邦三分天下,鼎足而立。最終卻是漢王統一天下,除了韓信本人的原因外,還有什么因素造成這種結果?

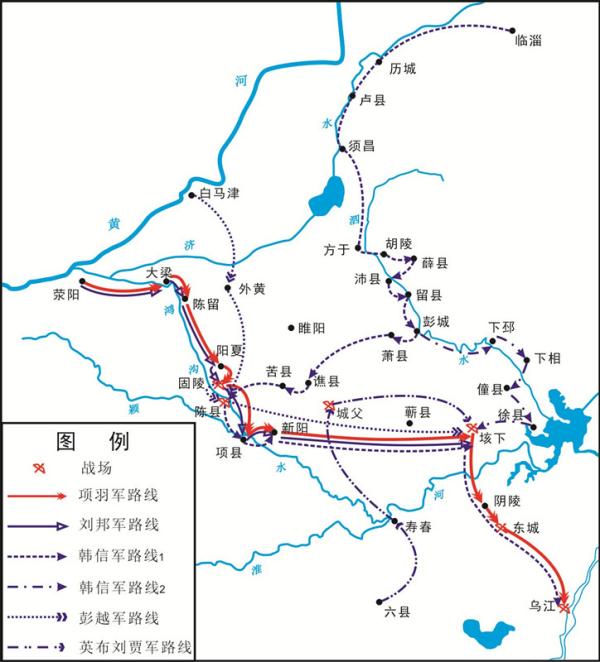

李開元:這個問題,我放在《漢興》中了,不便劇透過多。只提供一個重要的觀察點,就是韓信軍團的構成。韓信東征,部下兩員大將,曹參是步兵將領,灌嬰是騎兵將領,都是劉邦最信任的老部下,豐沛碭泗集團的核心成員。垓下之戰,韓信親自統領由齊國南下的三十萬大軍參戰,其左軍將領是孔聚,右軍將領是陳賀,也都是碭泗楚人集團的重要成員。以上這些人,在劉邦集團中的資歷都比韓信老,對于劉邦的忠誠高過對于韓信的服從。韓信想要與劉邦翻臉,這些人怕是不會跟從。曹參、灌嬰、孔聚、陳賀這些人,都是我所說的漢初軍功受益階層的核心成員,這個社會階層的戰斗力和凝聚力,是漢統一天下和穩定天下的決定性因素和基礎,在當時的歷史條件下,任何政治上的舉動,都必須考慮這個社會階層的利益、意愿和動向。

澎湃新聞:秦楚漢之際,有過從帝業到王業再到帝業的反復,劉邦先是封王,后來成就帝業。同樣作為皇帝,劉邦和秦始皇有什么不一樣的地方?

李開元:可以用一句話來概括:秦始皇所建立的皇權是絕對專制皇權,劉邦所建立的皇權是相對有限皇權。這種不同的產生,在于兩種皇權的來源不同。首先,秦的皇權是由世襲王權轉化而來的,在轉化過程中,徹底地否定了遠古以來的貴族分權政治,將政治權力高度集中于皇帝一人。其次,秦的皇權,是由武力吞并其他王國的世襲王權而產生的,在消滅遠古以來的列國并立的基礎上,皇帝一人獨占了天下的統治權。

與此相對,劉邦的皇權不起源于血緣世襲而起源于功德,即軍功和恩德(公平分配既得利益)。這就決定了皇帝與軍功受益階層共天下的政治格局。其次,漢王國取得楚漢戰爭的勝利,出于各個諸侯王國的協力,劉邦即皇帝位,出于諸侯王們的推舉,這就決定了漢朝與諸侯王國分治天下的政治格局。

這個問題,牽涉到一個更大更深的歷史背景,就是秦帝國崩潰以后,中國歷史的斷裂與轉型的問題。秦帝國在戰國復國運動中崩潰,歷史向戰國方向回轉。但是,向戰國方向回轉的歷史無法繞開秦帝國,于是出現了一個戰國和帝國兩個時代的歷史特點混合同在的新時代——后戰國時代。后戰國時代,從秦末之亂到漢武帝親政,大致持續了六十年,是中國歷史上一個非常獨特的時代。

澎湃新聞:在您看來,后戰國時代有哪些特點?

李開元:關于這個問題,我在今年6月由北京大學、普林斯頓大學、芝加哥大學、維也納大學聯合召開的“斷裂與轉型:帝國之后的歐亞歷史與史學”上做了題為《后戰國時代的歷史、思想與史學——秦帝國崩潰后的斷裂與轉型》的報告,將后戰國時代的時代特點概括如下:一、天下局勢:聯合帝國。漢朝一強主持天下,與多個王國、眾多侯國并立共存。二、 政治體制:家天下有限皇權,宮廷與官僚政府分權共治,漢朝與諸侯國劃界分治,侯國自治。三、統治方式:郡縣制下的編戶齊民制與王國侯國制下之封建領主制混在,直接統治之人頭原理與間接統治之封建原理并存。四、經濟形態:a.與軍功爵制配合的授田制,基于核心家族的小農經濟。b.封建領主經濟與家內奴隸。五、文化思想:黃老思想主導下的諸子復興,百家融合。六、社會風尚:養士之風又來,游俠再盛。

因為感到這個時代在中國歷史上具有理論和實際的典型意義,我進而從歷史理念上對后戰國時代作了長時態的歸納:1.新貴族主義:功臣和親族的分封世襲。2.分權主義:分散權力和注意權力的平衡,統一法制下的分權自治。3.保守主義:不擾民亂民,政府盡可能少干預民間事務,盡可能減少民眾的負擔。4.調和主義:不作思想管制,不高掛理念理想,在調和和模糊中留下百家共存的寬容的思想環境。

在傳統的意義上解讀這個時代,可以用“文景之治”的黃金時代來概括,在現代的意義上重新詮釋這個時代,可能是中華帝國兩千年王朝循環的歷史中,唯一一次在體制上出現了新的轉型之可能性的時代。這個新的轉型的方向,就是脫離專制主義中央集權統一帝國體制,逐步走向統一法制下的分權政治體制。

澎湃新聞:《史記》中最精彩的三篇名文,“荊軻刺秦王”、“鴻門宴”和“項羽之死”,都是根據當事人的口述傳承寫成。其中,鴻門宴的口述來源是樊噲。您說,“鴻門宴的真正英雄,不是項羽,不是劉邦,也不是張良、范增、項莊和項伯,而是樊噲。”(《秦崩》,第343頁)口述者往往難以避免自我中心化,甚至可能把芝麻小事夸張放大(尤其在是缺乏其他口述來源比對的情況下),我們怎么就相信樊噲的口述,并斷定他才是“鴻門宴的真正英雄”?

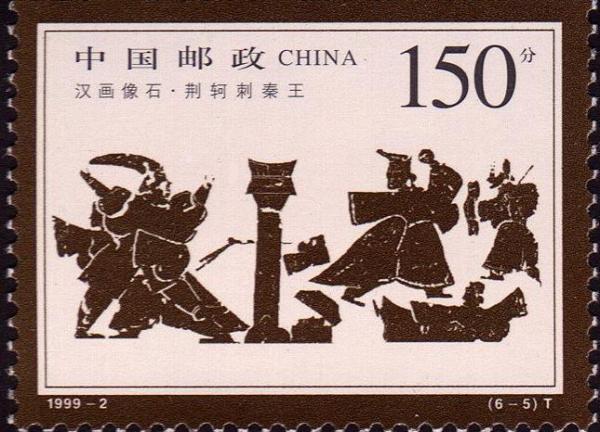

李開元:鴻門宴的真正英雄是樊噲,是我少年時代讀《史記》時的一種感覺。鴻門宴的篇章讀完以后,留下了最深印象的人是樊噲,特別是他將生豬肩放在盾牌上“切而啖之”的場面,一直不能忘懷,有不可思議之感。到了日本以后,日本人吃生魚、生馬、甚至生牛,沒有聽說過有吃生豬肉的,加深了疑慮。后來讀到顧頡剛先生的文章,提到荊軻刺秦王與御醫夏無且的關系,注意到文章中寫到荊軻被秦始皇用劍砍傷,身上一共有八處創口,豈不正是醫生驗傷結果的講述?

由此找到閱讀“荊軻刺秦王”的眼點——御醫夏無且,順藤摸瓜,解析出這篇千古名文的背后故事和編撰方法:1歷史事件(荊軻刺秦王);2當事者(夏無且);3口述者(夏無且);4轉述者(董生和公孫季功);5記錄者(司馬談);6作品(《荊軻刺秦王》)。

解析出了《史記》的這個編撰方法以后,我將這個方法作為一種模式運用到同為千古名章的“鴻門宴”和“項羽之死”,一一排查文中的當事人,樊噲和楊喜是眼點的推想自然就出來了,當我找到到司馬遷與樊噲的孫子樊他廣有交往,楊喜的第五代孫楊敞是司馬遷的女婿時,這個推想就基本成立了。于是從當事者樊噲這個眼點再次閱讀鴻門宴,鴻門宴那種宛若戲劇的精彩,栩栩如生的人物,樊噲的英雄風貌,“切而啖之”吃生豬肉的不可思議的細節,就一一迎刃而解了。

當然,正因為這段記事的底本是樊噲的口述,難免有自我吹噓,樊噲是鴻門宴真正英雄的印象,應當就是由此留下的。特別是他喝完酒吃完肉后那一長段說教,不像是一位沒有文化的狗屠莽漢的臨場表現,信用度就比較低了。

澎湃新聞:先秦和秦漢留存的史料不多,常常是片言只語,要“復活”那段歷史,需要推測和想象。您在撰寫《秦崩》《楚亡》等書時,希望“用合理的推測填補史書空白”,但所謂“合理的推測”,會不會存在這樣的風險:因為已知歷史的結果,反推歷史的前因,往往只強調一種歷史路徑,而削弱甚至抹殺了當初其實存在的各種各能性?您是如何克服這種困難的?

李開元:非常好的問題。使用一種從現在到過去的逆向時間觀,是歷史學的基本特點。在這種時間觀之下,歷史學中的因果關系,本質上都是果因關系。從而,用已知的歷史結果反推歷史的前因,正是歷史學方法的根底。這一點以前不很清楚,現在我們有了比較明確的認識。用合理的推想填補史書的空白,歷史研究,特別是歷史考證與偵探破案方法相通的認識論基礎,就在這里。

“用合理的推測填補史書空白”這個提法有一個前提,就是我所作出的推測不是已經被證實的結論,而是可能被證實或者證偽的假說。也就是說,這種“合理的推測”,只是各種可能的推測當中的一種,就我目前所掌握的材料和目前所達到的認識水平而言,是較為合理的。我把這些材料和思路都告訴讀者,請讀者判斷和選擇,如果誰有更好的材料和思路,作出了更好的推測,我隨時準備修改和放棄自己的意見。當然,在新的更合理的推測出現之前,我的推測就作為填補歷史空白的合理推測暫時存在。連帶總結一句話,就學術學問的心路而言,質疑是入門的起點,立說是登堂的臺階,證實和證偽是入室就坐,書寫歷史是賞心漫步于后花園。

澎湃新聞:在既有的推測當中,您對自己哪個歷史推理最滿意?為什么?

李開元:我最滿意的推測是關于昌平君的,不僅是在內容上,而且在形式上。我將同一內容的學術表述寫成《末代楚王史跡鉤沉——補“史記”昌平君列傳》,歷史推理形式的表述寫入《秦迷:重新認識秦始皇》,歷史敘事的表述寫入了《楚王:從項羽到韓信》中了。

更為重要的是,在關于昌平君的敘述推測和由此引發的理論思考中,可以清楚地看出學術傳統之繼承和發展的脈絡。我在北大歷史系讀書和工作時,鄧廣銘先生、周一良先生和田余慶先生是坐鎮中國史的三位導師,蒙恩承教,耳提面命,深刻地影響了我。

最先根據有限的史料作歷史推測,將昌平君這個歷史人物的后半生鉤沉出來的是田余慶先生,我只是延伸了田先生的思路,找到一些新的史料,將昌平君的前半生鉤沉出來,進而提出了秦的外戚這個問題而已。

歷史考證與推理小說的思路一致,都是基于形式邏輯的推理,是周一良先生最先提出來的,我只是在其基礎上加以深化,在有系統的實踐的基礎上提出一切歷史都是推想,推測和假說都是歷史學的基本方法而已。

不但研究歷史,也寫歷史,是鄧廣銘先生的治史特點,我只是嘗試將斷絕了的優良傳統重新連接,奔走呼號為歷史學收復失地而已。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司