- +1

張家口的前世今生:京北鎖鑰,塞上名城

在金庸名著《射雕英雄傳》中,郭靖奉成吉思汗之命赴中原刺殺金朝趙王完顏洪烈,在繁華集鎮(zhèn)張家口遇到了喬裝成小乞丐的黃蓉。這是一個浪漫的故事,但金庸先生犯了一個歷史學(xué)的錯誤——金朝末年,還沒有張家口這個市鎮(zhèn)。

張家口的興起、發(fā)展和最終成為塞上名城,與長城地帶政治、經(jīng)濟(jì)形勢的變遷息息相關(guān)。

明代的張家口:邊堡和馬市

公元1368年,明太祖朱元璋派兵北伐,徐達(dá)兵鋒直抵大都,元順帝北走上都開平,明朝政府逐漸奪取了全國政權(quán)。但蒙古的軍事力量卻并未徹底消滅,北部地帶一直是明代邊防的重點。明朝在從遼東到西域的廣大地帶屯聚重兵,設(shè)置眾多都司衛(wèi)所和軍鎮(zhèn),史稱“九邊”。在今天的張家口市壩下地區(qū),明朝設(shè)置了萬全都司和宣府鎮(zhèn),治所在宣府城,也就是今天的張家口市宣化區(qū)和宣化縣所在地。

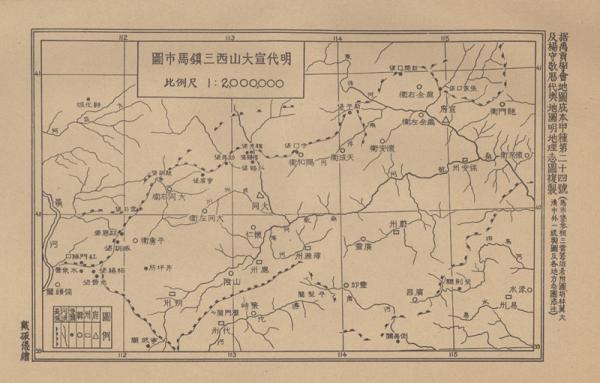

在“靖難之役”中,北方駐防的軍隊被燕王裹挾南下,北方防線收縮。宣德年間,明朝放棄了北邊的大寧、開平、興和等一系列都司衛(wèi)所,宣府地區(qū)就直接成為面對蒙古勢力的第一道防線。更重要的是,明成祖遷都北京,宣府一躍而為京師咽喉,其戰(zhàn)略地位遂為最重。楊時寧的《宣大山西三鎮(zhèn)圖說》就評價到:“本鎮(zhèn)形勢,紫荊控其南,長城枕其北,居庸左峙,云中右屏,內(nèi)拱陵京,外制胡虜,蓋屹然西北一重鎮(zhèn)焉”。

從明初的洪武、永樂時期,到中期的洪熙、宣德年間,明朝對蒙古的態(tài)勢逐漸由戰(zhàn)略進(jìn)攻轉(zhuǎn)到戰(zhàn)略防守。為彌補(bǔ)軍事力量的不足,在北部邊疆地區(qū),明朝逐步修筑長城,與長城的修筑大體同步,興修了諸多城堡,以加強(qiáng)防御力量。

張家口,就是一個長城邊堡。

因為地理位置重要,所以從永樂朝開始,宣府地區(qū)就修筑長城。永樂十年(1412),“敕邊將于長安嶺、野狐嶺及興和迤西,至洗馬林,凡關(guān)外險要之地,皆崇石垣,深濠塹,以防虜寇”(《明太宗實錄》卷一三一)。長安嶺是大海坨山的重要峰巒,在今赤城縣與懷來縣交界處,興和即今張北,洗馬林在今萬全縣洗馬林鎮(zhèn)。張家口正在這條長城線上。

為鞏固以邊墻為主的防御體系,明廷先后在宣府地區(qū)修筑了幾十座城堡。這些城堡一般來說距離邊墻不遠(yuǎn),以便馳援。這其中,就包括宣德四年(1429)修建的張家口堡。明世宗嘉靖年間,又進(jìn)行擴(kuò)建;萬歷二年(1574),張家口堡的土墻包磚,城堡的規(guī)模最終奠定。

張家口堡在明代地位不高,是一個普通的長城邊堡;規(guī)模也不大,周長四里。這樣的城堡,在宣府鎮(zhèn)有幾十座。但也有特殊之處,它是一處馬市所在。

游牧經(jīng)濟(jì)和農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)最大的分別之一,就是它不像農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)一樣自給自足,而是依賴農(nóng)耕社會提供的農(nóng)產(chǎn)品、手工業(yè)產(chǎn)品等物資。弘治年間,由于朝貢貿(mào)易產(chǎn)生摩擦,蒙古的達(dá)延汗不再入貢,并屢屢侵犯明朝邊鎮(zhèn),明蒙關(guān)系惡化。嘉靖皇帝即位后,嚴(yán)令不許與蒙古互市,俺答汗多次要求貿(mào)易,都被嘉靖皇帝拒絕。俺答汗于是一邊通過各種渠道求貢;一邊大肆入邊劫掠,以圖逼迫明朝開通互市,最嚴(yán)重的一次是嘉靖二十九年(1550),蒙古軍隊大舉入邊,兵臨北京城下,史稱“庚戌之變”。嘉靖皇帝在位45年,雙方始終沒有正常貿(mào)易,明朝邊鎮(zhèn)人民被殺被掠,屯集重兵,又耗費大量國力;而蒙古劫掠的成果相當(dāng)有限,各種日常生活用品極其匱乏,連煮肉的鐵鍋和縫衣針都保證不了,最終是雙方兩敗俱傷。

隆慶五年(1571),明穆宗與俺答汗達(dá)成協(xié)議,重開互市,史稱“隆慶和議”。“互市”并不意味著隨處可以進(jìn)行貿(mào)易,是有專門的處所,由政府進(jìn)行管理,也就是“馬市”。張家口堡就是宣府鎮(zhèn)的馬市,成為整個宣府鎮(zhèn)與蒙古進(jìn)行大規(guī)模貿(mào)易的場所。

明代的馬市分“大市”和“小市”兩種,“大市”每年開一次,參與互市的主要是各部落酋長和貴族。而“小市”則每月一次,主要是貧困牧民與漢人進(jìn)行交易。張家口的馬市屬于大市。到萬歷年間,隨著貿(mào)易的發(fā)展,張家口“百貨坌集,車廬馬駝,羊旃毳布繒瓦缶之屬,踏跳丸意錢蒲之技畢具”,一片繁榮景象。后金建國后,也通過張家口與內(nèi)地交易。

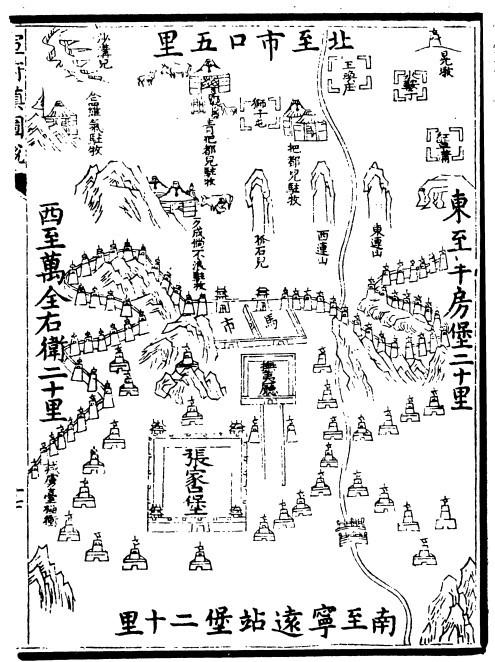

因為張家口堡與堡墻之間還有五里的距離,并不方便,萬歷四十一年(1613),在邊墻上修筑了一個專門進(jìn)行馬市的城堡,稱為“來遠(yuǎn)堡”。來遠(yuǎn)堡稱“上堡”,后俗稱“市圈”;而張家口堡則稱“下堡”,俗稱“堡子里”。堡子里今天保存還比較完好。

“上堡”和“下堡”,構(gòu)成了張家口市區(qū)發(fā)展的兩個支點。

清代的塞上都會:往日連師驚朔漠,只今市馬亙東西

明代馬市的設(shè)立,為張家口成為溝通草原與中原之間的重要節(jié)點,奠定了基礎(chǔ)。但張家口真正成為塞上都會,是在清代。

正如清人朱彝尊詩所言,“往日連師驚朔漠,只今市馬亙東西”。由于清代逐步收服蒙古與回疆各部,北方形勢穩(wěn)定,中原與蒙古地區(qū),乃至俄國之間的貿(mào)易興盛起來,中原的絲綢、棉布、茶葉等物品通過張家口等長城關(guān)口銷往蒙古草原、新疆地區(qū)和俄國,并輸入毛皮、紡織品(羊毛絨織物、天鵝絨、亞麻布等)、牲畜、土堿等蒙、俄物品。

清代中原貨物,主要通過兩個邊口到歸化城(今呼和浩特)集結(jié)分途,向北可去庫倫、恰克圖,并于買賣城銷售至俄國;向西北則經(jīng)烏里雅蘇臺、科布多,以至新疆。這兩個邊口,東為張家口,西為殺虎口,而張家口的商業(yè)規(guī)模和輻射范圍遠(yuǎn)超殺虎口,在清代北方邊城中位居第一。其中最重要的一個原因,就是它成為中俄貿(mào)易的重要節(jié)點。

清朝時,俄國向東方擴(kuò)張,與中國接壤,中俄邊貿(mào)由此發(fā)展起來。康熙二十八年(1689)《中俄尼布楚條約》、雍正五年(1727)《中俄恰克圖條約》商定俄國官方商隊每三年可來京免稅貿(mào)易。由于雙方對彼此的貨物有很大需求,所以通過長城關(guān)口出入的貨物數(shù)額相當(dāng)驚人。如雍正六年(1728),中國向俄國輸出絲綢價值達(dá)四萬六千余兩。同年,中國輸出棉布約值銀四萬四千余兩。

康熙四十七年(1708),清廷批準(zhǔn)以色楞格—庫倫—張家口的商道為俄國商隊往返之官道。從此,張家口成為中俄貿(mào)易的重要樞紐。出口貿(mào)易要先在張家口完稅,然后運往庫倫,經(jīng)辦事大臣檢驗部票,發(fā)放護(hù)照,方可運到恰克圖出口。

同治元年(1862)二月初四,中俄兩國政府于北京簽署了《中俄陸路通商章程》。其中俄國商人運送俄國貨物到天津,只能通過張家口;而俄國商人在張家口購買中國貨物,稅銀減半,從而在進(jìn)一步強(qiáng)化了張家口的商業(yè)樞紐地位。每年通過張家口向外輸出的磚茶多達(dá)數(shù)百萬箱,并輸入大量皮貨。張家口已經(jīng)不只是一個重要的市場,而是具備了邊貿(mào)中心都會的性質(zhì)與功能。內(nèi)地的貨物要先到張家口集中,然后再沿各路向各方向發(fā)運;俄羅斯和蒙古地區(qū)的貨物同樣要先到張家口集中,再向內(nèi)地銷售。正因如此,清代張家口商號林立,數(shù)目眾多,極其繁榮。

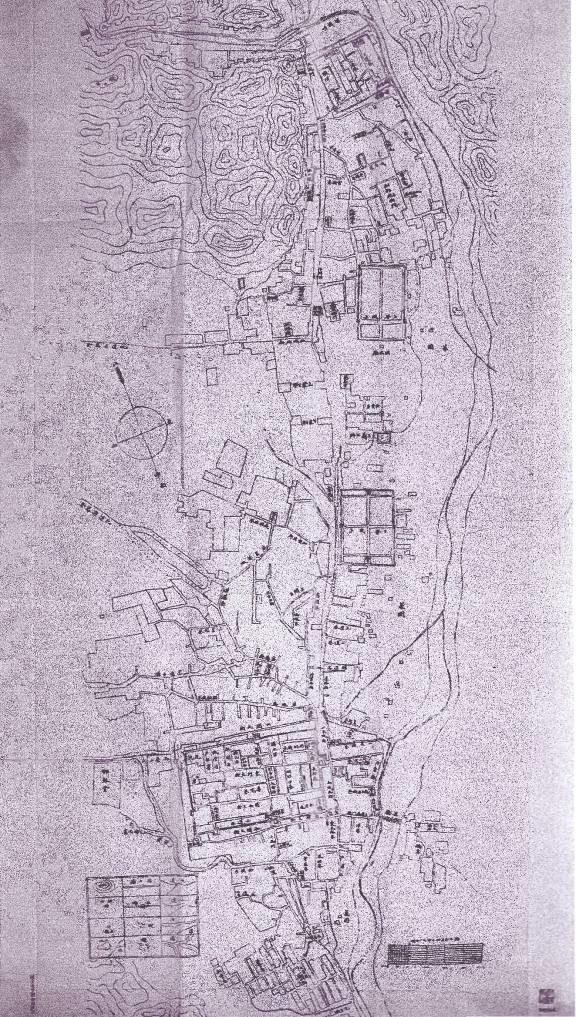

在此背景下,為管理民族事務(wù)、交通與商務(wù),清政府在上下二堡設(shè)置了張家口廳等眾多衙署機(jī)構(gòu),由下圖我們可以感受到張家口上下二堡所設(shè)置的官署,這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一個縣屬官堡的規(guī)格。

商業(yè)的繁榮也改變了張家口的城市形態(tài),明代修筑的張家口堡屬于長城邊堡,最初是作為進(jìn)出長城邊墻的南北交通線上的一個控制點,以駐扎軍隊和各級官署為主,城堡與邊墻的邊門之間還有5里路程,以備應(yīng)援。長城邊門內(nèi)的來遠(yuǎn)堡,倚長城邊墻而筑,今尚保存部分東城垣,最初開辟馬市于此,為商貿(mào)交易場所和官府收取商稅之地。

明代隆慶和議之后,張家口成為與蒙古諸部茶馬互市之口,邊門內(nèi)上堡與下堡之間的邊路兩旁漸有行商設(shè)鋪。當(dāng)清朝長城內(nèi)外的形勢終于安定以后,張家口堡與邊門城堡間大路兩側(cè)的商鋪更加繁盛,尤其是同治元年(1862)《中俄陸路通商章程》規(guī)定俄商由張家口出入,販買土貨交納稅銀,不僅使得邊門與張家口堡之間的五里長邊路演變成商業(yè)店鋪街,而且由于邊門位于張家口堡的東北方向,邊路沿張家口堡東側(cè)延伸向南北,促使張家口堡東門外之東北角成為最繁華的地帶,堡南門外也隨之繁盛起來,整個城市形成南北狹長達(dá)數(shù)里的形態(tài)。下面這幅圖選自鄭錫煌主編的《中國古代地圖集·城市地圖》(西安地圖出版社2005年版),由于圖上沒有繪出京張鐵路火車站,可以推斷此圖表現(xiàn)的年代應(yīng)在1905年前。由此圖可見清代晚期,今天張家口市區(qū)的雛形已經(jīng)具備。

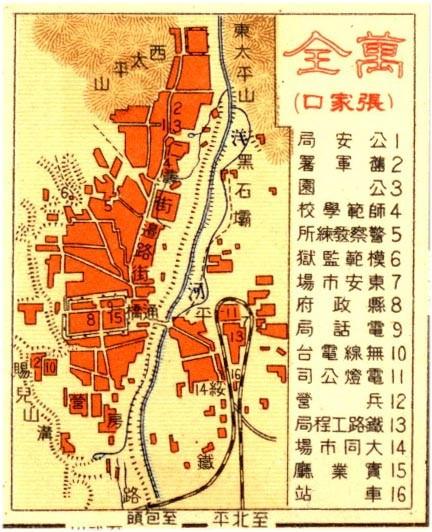

1905年京張鐵路勘測,選定河?xùn)|為張家口車站以后,洋河?xùn)|岸依托火車站,逐漸建成新的市區(qū),并修建橋梁連通河?xùn)|與河西,更推動了張家口堡東門外的繁華,迄今不衰。通過《1933年萬全(張家口)圖》可以看出,繪制于1933年的張家口圖所反映的時代,橋東區(qū)已經(jīng)形成比較繁華的街區(qū),許多實業(yè)和近代公共設(shè)施都已興建起來。

交通區(qū)位的優(yōu)勢,是張家口繁榮的倚仗,但亦埋下了張家口日后衰落的根源。鴉片戰(zhàn)爭以后,由于俄國通過一系列不平等條約,陸續(xù)獲得了各種特權(quán),開始直接深入中國內(nèi)地購買茶葉,并開通了一條由漢口往上海、天津、張家口到恰克圖的更為便捷的茶葉轉(zhuǎn)運線路。憑借著從不平等條約中得到的減免稅優(yōu)惠,其運輸成本大大低于山西商人。中國商人利潤大減,張家口的市面漸趨蕭條。1907年中東鐵路修成后,俄國商品經(jīng)由東北出入,張家口受到沉重打擊。1909年京張鐵路通車后,雖然情況得以改觀,但張家口作為中俄貿(mào)易中心之一的地位已不復(fù)存在。

盡管如此,張家口所處的農(nóng)牧兩種經(jīng)營方式的邊緣地帶和交通區(qū)位優(yōu)勢,給了這座城市持續(xù)興旺的生命力。經(jīng)過清代的發(fā)展,張家口已經(jīng)從明代的小邊堡,發(fā)展為塞上都會,其地位穩(wěn)步上升。民國二年(1913),改張家口同知理事廳為張北縣,治設(shè)張家口堡子里。民國三年,設(shè)察哈爾特別行政區(qū),借治于張家口。同年,廢宣化府,改設(shè)口北道,萬全縣署由萬全城遷至張家口堡子里。七年,改察哈爾特別區(qū)為察哈爾省,將原屬直隸省的口北道10縣及察哈爾特別區(qū)所屬的口外6縣劃歸察哈爾省,以張家口為省會。新中國成立后,察哈爾省撤銷,張家口劃歸河北省,成為冀西北的中心城市。

由于宏觀歷史背景、經(jīng)濟(jì)地理格局和交通區(qū)位的變遷,張家口這座塞上都會幾經(jīng)興衰浮沉,漫步堡子里、大境門,令人每生懷古之情。筆者博士論文即以桑干河流域為題,數(shù)年間多次在張家口等地考察,對這座古老又年輕的城市充滿感情,衷心祝愿這次與北京攜手申辦冬奧會,會給她帶來旺盛的生機(jī)。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司