- +1

看展覽| 溪山行旅:我已等待千年,終于在樹叢中被發現

在世界范圍內,被認為最可以代表中國藝術和東方文化的是中國山水畫;而中國山水畫的高峰出現在宋代;宋代山水畫中可以“斷代到宋”的精品,包括范寬的《溪山行旅圖》、郭熙的《早春圖》和李唐的《萬壑松風圖》,幾乎全在臺北故宮博物院。

逢建院90年之際,臺北故宮推出了“典范與流傳——范寬及其傳派”特展,在此次展覽上觀眾可以欣賞到包括范寬名下存世山水畫中評價最高的作品《溪山行旅圖》(約公元1023年作)在內的45件畫作,這些作品系統地展示了范寬式北宋山水畫及其傳續脈絡。

自唐“安史之亂”后,王維的山水詩(山水畫)把人從現實領域的絕望(行到水窮處),帶到了山水世界的領悟(坐看云起時),“山水”成為了中國文人尋找生命本質和價值的一種方式。五代十國因政體分立,加之地理環境各異,孕育出不同繪畫面貌,而山水畫也與此多元發展,其中尤以“荊關董巨”為代表。

到了北宋,軍事孱弱,文化活動卻十分興盛,趙匡胤在建國之初就設置臨時性畫院,宋太宗則于984年正式設立“翰林圖畫院”,吸收西蜀(黃荃父子)、南唐(董源、巨然)等地優秀的宮廷畫家,并尋訪民間畫藝精湛的畫師。在山水畫方面,延續五代荊浩(10世紀前半葉)、關仝(約907-960年)華北畫風的李成(916-967年)、范寬成為多數畫院畫家遵循的典范;而代表江南畫派的巨然(畫僧,擅用淡墨表現氤氳云煙)也曾受邀為北宋翰林學士院的殿堂繪制《煙嵐曉景》壁畫。

值得一提的是,在唐宋之間發展出“江山隱逸”的畫題,在山水間加入更多的人文活動,并透過山水圖繪抒情,人在山水中行旅往來,屬于了山水文學性——山成了繪畫者的胸懷,畫山水成了“寫胸中逸氣。”這種客觀風景和主觀情感的結合也成了中國山水畫和西方風景畫的重要區別。

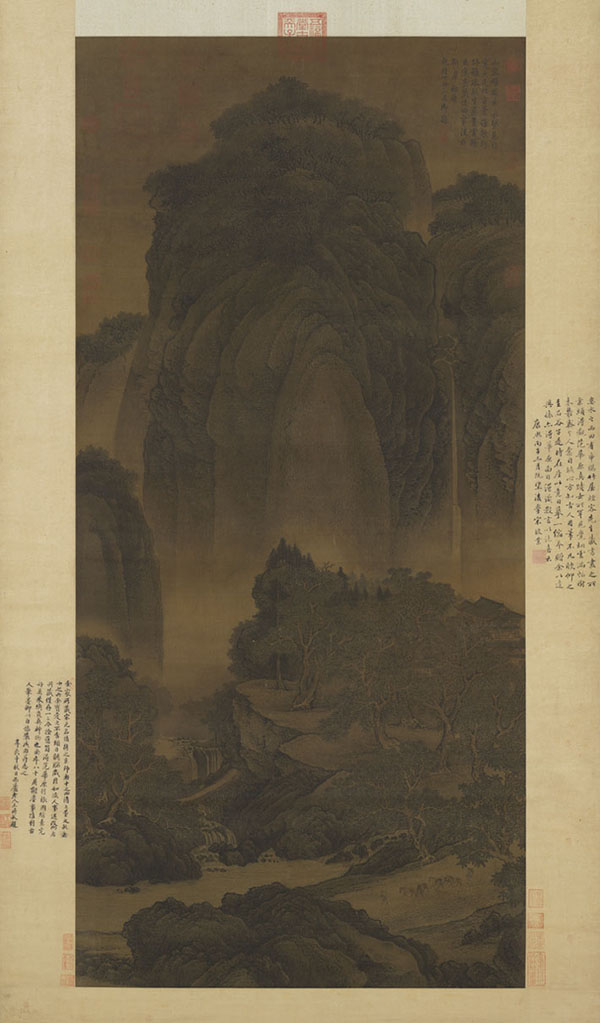

唯一范寬真跡:溪山行旅

范寬(約950年-1032年后),字中立,華原人(今陜西銅川市耀州區),初學荊浩、李成,后自成一家。范寬的“寬”和“中立”,并非他的名和字,而是他山水作品的品格和向往。

可以說唐以來,山水畫的結構、構圖發展到了最高峰。

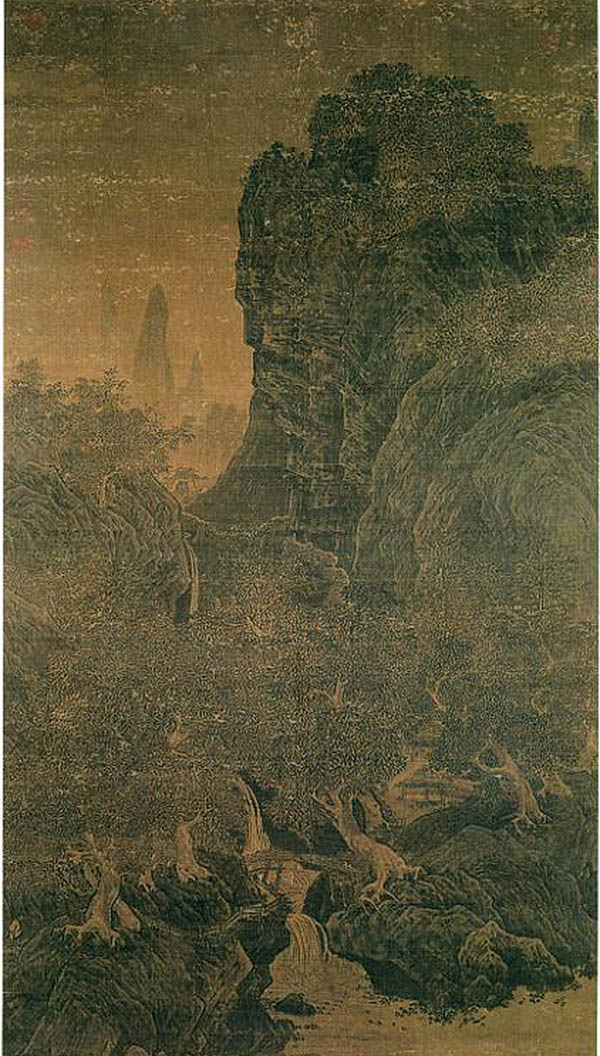

站在臺北故宮,面對一張畫芯2米多高的巨軸時,會產生面對氣勢雄壯大山的仰望之感,觀者自覺渺小。

這得益于《溪山行旅圖》的空間表現, 畫面正中“巨碑式”的高聳的主峰是一種精神象征,全幅以方折墨線勾勒,雨點皴模擬出了北方土石的質感,主峰上一瀉而下的一線瀑布成為了恰到好處的留白且顯出距離感,瀑布形成的水霧和煙靄流嵐在山腰處剛好分開了遠景和中(近)景。位于中景樹叢清晰可見的枝干結瘤拉近了中景和觀眾的距離。主山推遠、中景拉近,兩者作用之下大山與觀者隔出一個難以實測的距離感。而主山在畫面三分之二的分割方法在比例上接近500年后達芬奇在文藝復興時期尋找到的“黃金分割”。

欣賞中國山水畫講求“遠觀其勢,近觀其質”。近看,一隊從畫面右邊走入的行旅驢隊成為了視覺焦點,“行旅”的渺小與“溪山”的壯大形成了鮮明對比。

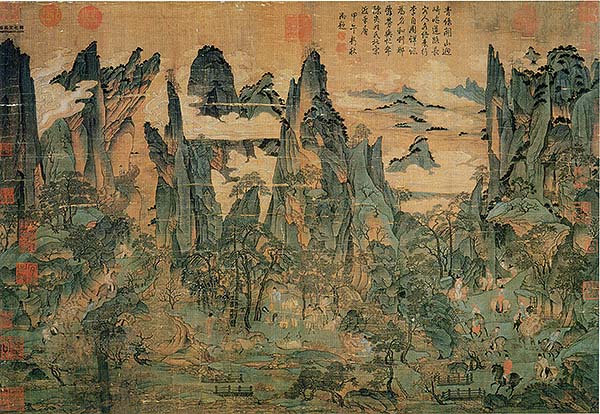

這種龐大的山體和微小的個體,到同樣藏于臺北故宮(傳)唐代李昭道的《明皇幸蜀圖》,青綠山水勾勒出公元755年,唐玄宗為避“安史之亂”入蜀的典故。

(傳)唐 李昭道 明皇幸蜀圖 絹本,55.9x81cm 臺北故宮博物院藏(非此次展品)

在山水面前,不管是凡夫俗子還是帝王將相都是微小的過客,現實中的得意或者失意從自然的角度看都是微不足道的,個體的生命是短暫的,而宇宙是永恒的。畫面中所表達的人與自然的關系和“天人合一”的理念正契合了北宋“程朱理學”。

西方中國畫學者高居翰認為,這幅《溪山行旅圖》是范寬僅存的作品,畫中世界似乎既不忠實地反應物質宇宙,也不以人的意志統御宇宙,而具有自身絕對的存在。

這一張《溪山行旅》在學界被認為是最可信的范寬真跡,被臺北故宮視為藏品中的“熱門巨星”和“鎮院之寶”,然而,和其他中國古畫一樣,它的身世曾今也撲朔迷離:

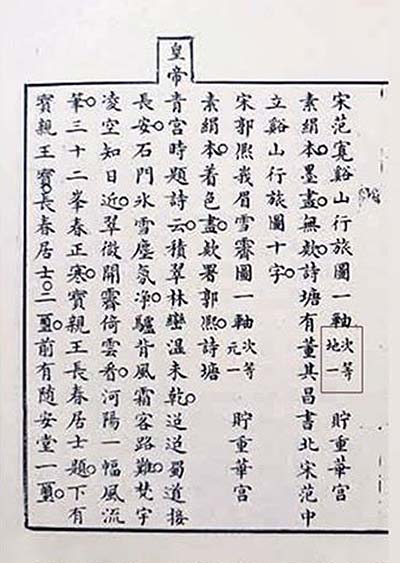

根據宋徽宗時期《宣和畫譜》記載的御府收藏,范寬作品共58件,但其中并沒有《溪山行旅》之名,而后從宋到明600余年間由此畫由宮廷到私人(畫上一方“忠孝之家”收藏印疑屬北宋文人錢勰),再由私人到宮廷(明內務府接受元朝收藏印),一直沒有這幅畫的太多文字記載,直到“清初四王”之一的王時敏(1592-1680年)收藏期間,由其師董其昌(1555-1636年)在詩塘上所跋“谿山行旅圖”后這個名字漸為人熟知并沿用,后入藏清宮,至乾隆年間正式編入《石渠寶笈》(1744-1745年),但僅僅列為次等之作(與《富春山居圖》相同,另一副制作精良的偽作被乾隆皇帝奉為真跡“神品”,題詩蓋印,也就是此次同展的《行旅圖》)。

1949年《溪山行旅圖》隨著其他故宮文物遷往臺灣,在1955年臺北故宮編印的《故宮藏畫錄》,此畫仍注明為無款。

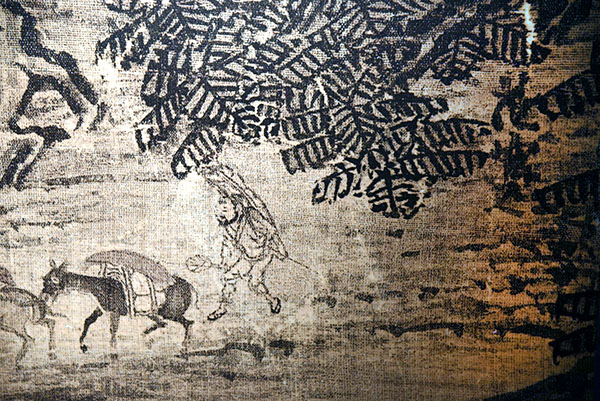

直到1958年8月5日,臺北故宮博物院的李霖燦在觀賞此畫時,在右下角一隊馱馬行旅的最后一個人的后上方的闊葉樹林間發現“范寬”二字簽款。

但是“范寬”二字是否為畫家作畫之際所簽下,學界并沒有共識,然而,這些對于簽款的質疑,卻不影響此畫被認為是范寬山水風格的代表作。也為后來判斷范寬作品提供了參照。

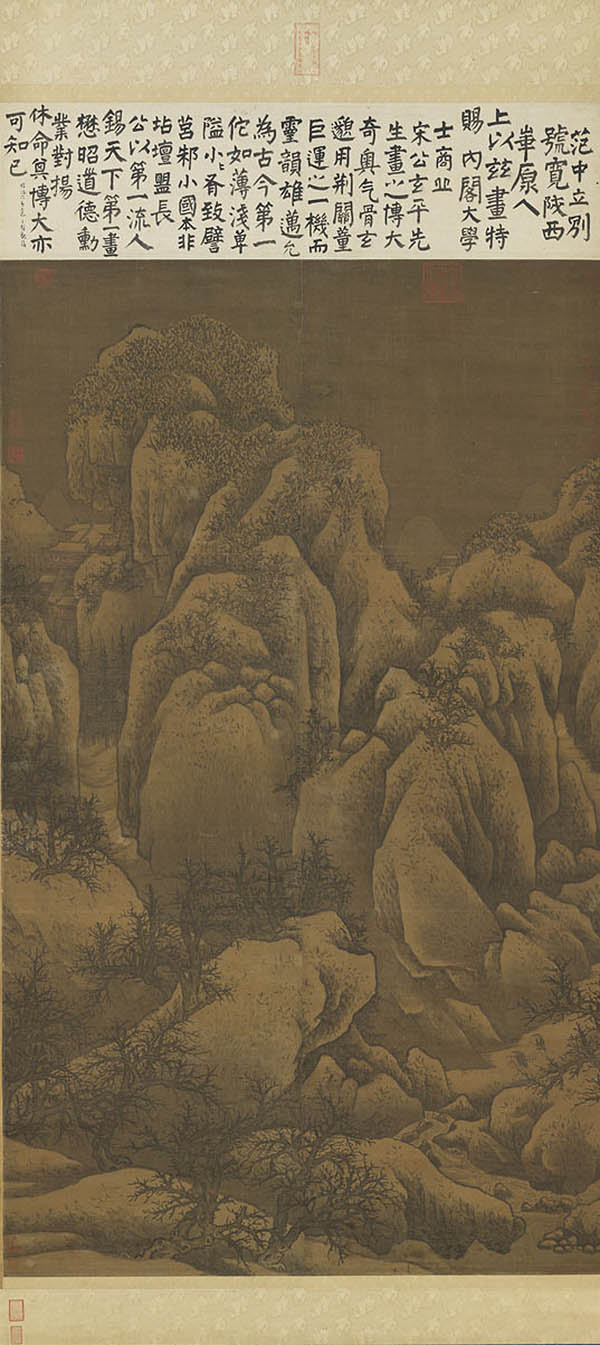

與之相較,另一張曾被乾隆認為真跡的、現藏于臺北故宮屬范寬名下的《行旅圖》就高低顯見了。

這張《行旅圖》在《石渠寶笈續編》原題為《宋范寬行旅圖》,上有乾隆御題詩一首。與范寬原作相比結構相同,但尺幅較小,遠景與中景的位置稍有高下,導致欠缺范寬原作的雄偉高峻之感。其筆墨秀潤工整,有清初特色。

據研究,這張畫可能出現在清代王時敏收藏期間,由王翚(1632-1717)所臨之仿本,當時由王時敏轉贈宋駿業。

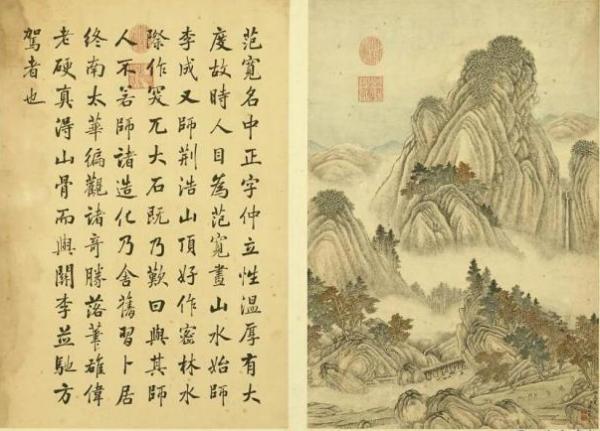

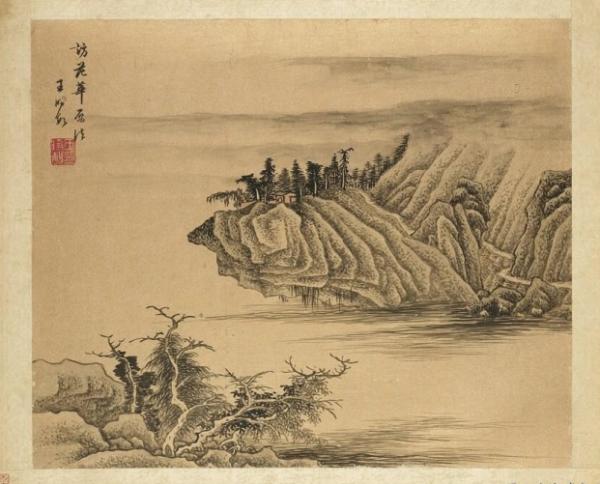

其實在中國山水畫歷史上,師古一直是一種重要的技法學習,王時敏《小中現大冊》就是依董其昌囑咐把他和自己家里的名畫縮臨,隨身攜帶,所臨的24幅中就包括范寬的《溪山行旅圖》。而這次還展出了一幅清人唐岱臨摹作品。

被歸于范寬名下的畫

因為李霖燦在樹叢中發現了范寬的簽款,《溪山行旅圖》成為了判斷范寬作品的藍本,一些原本歸為范寬名下存疑的畫,一一得到了解答。

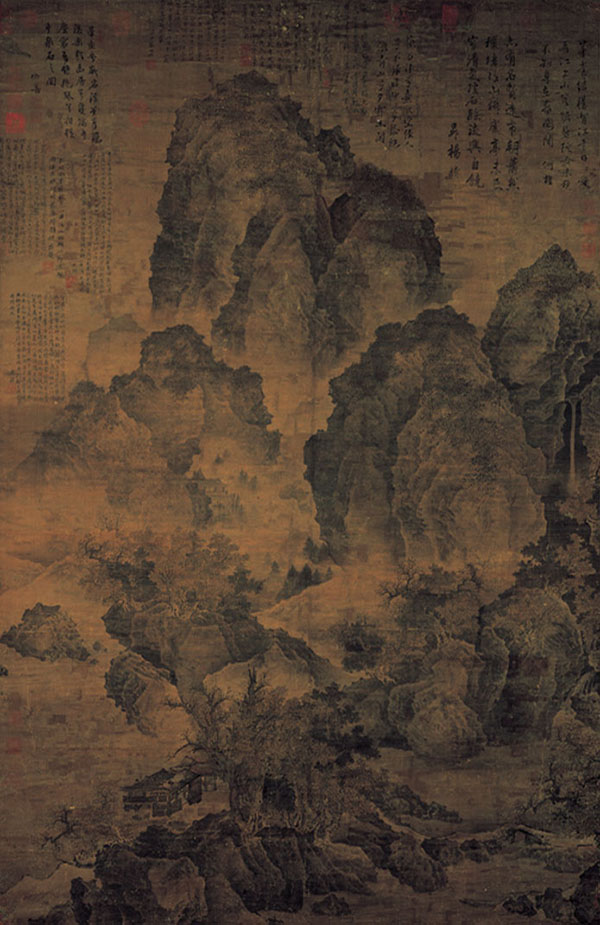

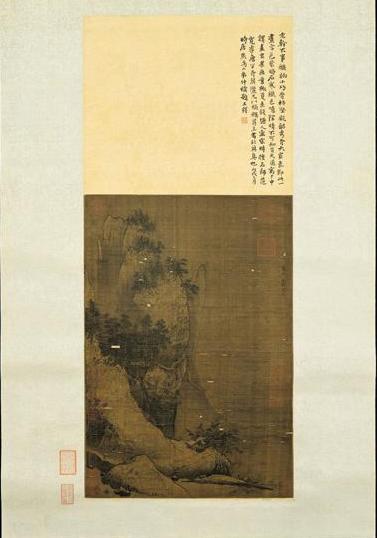

這幅《臨流獨坐圖》是由雙拼絹本繪就的大幅作品,具有典型北宋山水主峰堂堂居中的雄偉構圖,山頂密林叢生。本幅作品并無畫家款印,清代著錄將作者定為范寬。

但構圖與《溪山行旅圖》的巨碑式略有不同,呈現出“三段式”。且巖石的畫法由“雨點皴”轉化為“側鋒砍斫”的“斧劈皴”;樹枝的畫法也接近于郭熙《早春圖》里的“蟹爪皴”;畫面中由墨色營造出的光在山中流動的虛實之感也偏向于北宋中期的風格。

而本畫中出現的唯一的人物是獨坐于岸邊,自覺觀照四周山水的文士。與《溪山行旅圖》中偶然行徑、渺小的行旅相比,從身份到與自然的關系都發生了變化,這應該源于北宋晚期,在引領藝術思潮的文人士大夫之間興起的隱士理想,這位看似不起眼的人物成為了觀者賞畫時所認同的對象。

據此種種,這幅《臨流獨坐圖》的年代,或更近于南、北宋之間的李唐(1049-1130年后),比范寬的《溪山行旅圖》要晚半個多世紀。

從皴法判斷,被歸為范寬名下的《雪山蕭寺》因皴法和樹法已略呈概念化的傾向,推測成作年代應稍晚,但仍不失為理解范寬風格的重要參考。

而另一張范寬名下的《秋林飛瀑》,或產生于李唐末年。然而這些曾定為范寬名下,現在產生質疑的所謂“范寬偽作”并非是對作品否定,它們依然是好畫,仍然有其重要的價值和意義。

范寬風格的延續

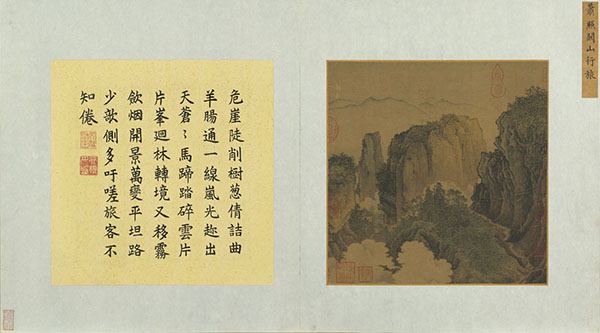

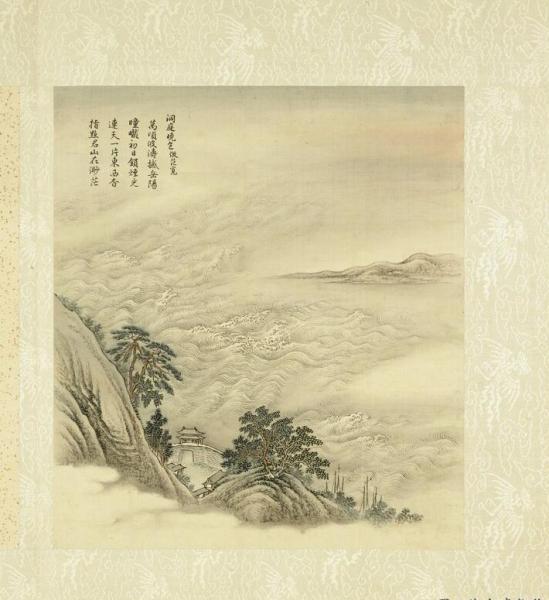

南宋以降,受范寬影響的畫家不乏其人,其中包括蕭照(12世紀)的《關山行旅》和夏珪(活動于1180-1230年)《山水》。

到了明清兩代,于作品上題“仿范寬”“法范華原”“擬范中立”者尤多,可見范寬對后世畫家的影響力。其次展覽選取了“明四家”中沈周(1427-1509年)、文徵明(1470-1559年)等明代正統畫家的作品。

以摹古、仿古為宗旨的“清初四王”(王時敏、王鑒、王翚、王原祁)更是留下了大量的摹古作品。

中國傳統文人始終崇尚的是魏晉文人“木欣欣以向榮,泉涓涓而始流”的田園意境,山水田園成為了塵世中人的心靈歸宿,這種意境歷經千年融入東方美學和文化的方方面面。而范寬和他的《溪山行旅》安慰過多少人的“水流心不競,云在意俱遲”。

展覽信息:

展覽名稱:典范與流傳——范寬及其傳派

展覽地點:臺北故宮博物院

展覽時間:2015年7月1日-9月29日(其中《溪山行旅圖》展至8月13日,位于陳列室202,換展作品為《臨流獨坐圖》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司