- +1

隱姓埋名三百年,吳三桂、陳圓圓歸葬何方?

吳三桂和陳圓圓的故事已經流傳三百余年,吳三桂的沖冠一怒,陳圓圓的癡情相隨,最是人們茶余飯后津津樂道的談資。然而,康熙十七年(1678年),平西王吳三桂鎮守的昆明城破之后其尸骨何在?愛妾陳圓圓歸葬何方?偌大的吳氏家族有沒有后代留存?他們又散落何處?這一切幾成世紀疑問,三百多年來一直眾說紛紜,無有定論。

國家清史編纂委員會委員李治亭先生近年曾多次前赴傳聞中的陳圓圓歸隱地馬家寨考察,這個黔東南州的偏遠小鎮與吳三桂、陳圓圓有怎樣的關聯?7月16日,《北京青年報》刊發《吳三桂、陳圓圓墓葬發現始末》講述其背后的故事。經授權,澎湃新聞轉載此文,標題與小標題為編者所擬。

“黔東南”的意外來電:這里有吳三桂的后裔

在清史編委會的一間辦公室里見到李治亭教授,他身前的書桌上有關吳三桂的書籍和材料層層疊疊。他說:“2010年7月和12月,我和幾位學者一年間兩次前往馬家寨。第一次,確認了馬家寨為吳三桂后裔集聚與陳圓圓歸隱之地;第二次,確認了吳三桂墓所在地。”

李治亭回憶:“6月末的一天,我接到貴州省黔東南州委宣傳部長助理廖永倫打來的電話。他是在網上查到我寫過一部《吳三桂大傳》,以此為線索輾轉找到了我。他說,在貴州省黔東南州岑鞏縣水尾鎮馬家寨發現了吳三桂的后裔,陳圓圓的墓就隱藏在吳氏族人的墓群之中,是否真實,有待學術界考定。”

李治亭得到這一消息覺得難以置信,同時又興奮不已。他敏感地捕捉著這一線索包含的重大學術信息。他知道,這個消息一旦被確認,將有助于解密吳三桂身后的歷史,由此也有助于分析當年康熙皇帝的有關政策諸如撤藩等是否得當。

應岑鞏縣與黔東南州政府邀請,李治亭立刻和滕紹箴等四位學者組成五人專家組前往馬家寨。這幾位學者有的專研吳三桂、三藩問題,有的研究清代政治史。有意思的是,中國社會科學院歷史研究所的李世愉研究員,他的研究領域是清代科舉制度,看似與吳三桂沒有聯系,但在實地考察時卻發揮了重大作用。“馬家寨入口處有一個石碑,上面刻著‘己酉科歲進士’,是吳家一個后代入科舉后刻下的紀念碑,當地人和吳家人都把‘進士’看成中‘進士’。李世愉看了以后則說:此‘進士’應該與‘歲’連讀,也就是‘歲進士’。‘歲進士’是推薦給國子監讀書的貢生,不是‘進士’。這件事多少年來以訛傳訛,若不是李世愉的話,哪里破解得了!”李治亭說著,呵呵地笑了起來。

“八卦鎮”有秘密:吳氏后人的寨子為何姓馬

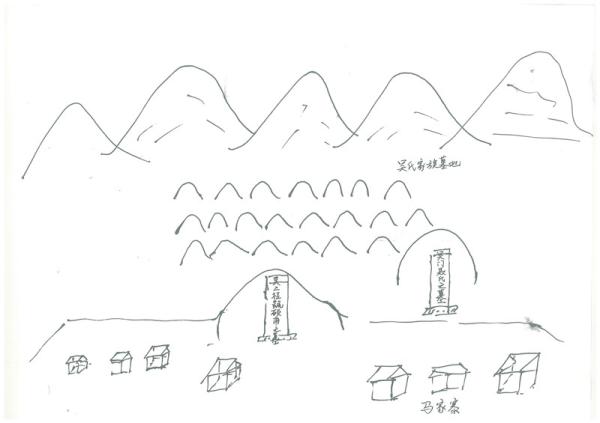

馬家寨位于貴州省黔東南州岑鞏縣水尾鎮,坐落于縣城東北角,與縣城相距近40公里,四周環山群繞。李治亭說:“前前后后都是山,我們都找不準方向,只覺得汽車所經之處很少有村落,僅在個別地段的小溪旁,散落著幾戶或十幾戶人家。我當時就想,當年陳圓圓是怎么帶著吳三桂的后裔從云南穿過險山惡水到這里的啊?”

怎么到達這里的?只是李治亭一行心中生出的諸多疑問之一,越向前行,縈繞大家腦際的問號越多。

車停在村寨入口處,就開不進去了。李治亭描述:“入口很狹窄,畜力車和現在的機動車都進不去。我們就下車步行。寨子里的巷道縱橫交錯,路都是用石板鋪的,巷道的兩側用石塊砌成高墻。你看每一條的寬窄都一樣,用的材料也一樣,很容易造成視覺混亂。后來寨子的負責人告訴我們,整個寨子是按照八卦原理建造的,就是為了保護寨里人的安全,生人進來,很難找到出路,就連原路都很難找回去。”

“馬家寨地處一個山腳下,地勢比較平坦,靠北側的地勢稍高。”李教授介紹說:“順著往前走,是一塊寬達數百米的向陽山坡,坡度很緩。我們抬眼向上一望,就看到山坡上布滿了墳塋。”看著這一片山坡,李治亭和專家們腦海中不禁又生出一連串問號:這就是吳家世代的最后歸宿地?他們是何時到達此地的?為什么要選擇這里?吳氏后人為什么以馬姓為寨名?這些問題都是那么神秘而不可解。

其實,馬家寨的秘密在民國初期就已經被說破。1913年,馬家寨鄰村胡家鋪一個婦女因為澆水灌田與馬家寨的一位農婦發生口角。胡女罵:“我胡家老祖宗為保你家老祖宗落草,千里萬里來到這山溝溝,如今你們還與我們爭水,太過分了!”之后又歷數吳三桂、陳圓圓的“不堪”過往。吳女非常生氣,轉身回馬家寨報告。馬家寨人聽后群情激憤,跑到田間,見胡女還在看水,就問:“你剛才罵了什么?”胡女說:“揭你家的老底!”有人說:“你敢再說一遍!”胡女竟真的重復一遍,她話音未落,就被吳家人用鋤頭打死了。此后,沒有人敢再說吳三桂和陳圓圓壞話。

直到“文革”時期,時任岑鞏縣宣傳部副部長的黃透松在水尾公社馬家寨大隊參加“五七培訓班”,隨意聊天中聽一位吳氏后人說起自己是吳三桂的后代,這位副部長立刻留意,找到知曉其家族秘密更多的本家人家中訪問。本家人回以“要嚴守代代遺訓,不外傳家族秘密”。當時正處在“文革”高潮時期,黃透松也是挨批挨斗的對象,此事也就只好擱置下來。

1983年,上海商務印書館要編印一部《名人詞典》,列名吳三桂,請基層知情者幫助提供史料。黃透松立刻想到了馬家寨,于是和縣文化館的晏曉明一起,全力投入調查研究,相繼發現了陳圓圓墓、吳三桂大將馬寶墓。之后二人陸續有考證之作發表。只是二人地處偏僻遙遠的山區,發出的聲音沒有引起學術界的重視。李治亭說:“我們此行就是希望在他們二人的研究基礎上,獲取更多的證據和信息,把研究推得更深入。”

隱姓埋名三百年:陳圓圓放不下的“根根”是誰

馬家寨現在聚居了吳姓族人千余口,他們到底是不是吳三桂的后裔呢?帶著這個必須解決的疑問,李治亭一行在村寨中進行了細致的考察。

馬家寨民居依然是明清時期的青磚青瓦,房齡都在百年以上,各家的堂屋中都供奉著天、地、君、親、歷代祖宗,家家皆稱此屋為延陵堂。李治亭說:“我們看到延陵兩個字,就基本確定了馬家寨吳氏族人和吳三桂的關系了。”原來,吳三桂當上將軍后的別號就是“延陵”,馬家寨人以此為堂名,與吳三桂同出一族應該毋庸置疑。以“延陵”代替吳三桂名號,也有利于吳氏族人隱蔽。

一個家族能夠在朝廷的追蹤中隱身下來著實不易,在李治亭和其他學者的考察中,發現吳氏一族有一獨特妙招。從古至今,家族欲傳史者必修家譜,李治亭說:“馬家寨的吳氏家族不創制族譜,不見諸文字,而是設立秘傳人,代代分房口傳。”想來這一樁怪事是吳氏一族隱姓埋名,又使后人不忘記祖先的無奈之舉。

李治亭說:“我們采訪過吳氏長房第十世秘傳人吳永鵬,他向我們介紹了秘傳人的一些情況,特別有意思。秘傳人分兩房傳承,大房、二房各傳一個,兩房之間不互傳。秘傳人必須具備五個條件,要五官端正、有些文化、能保守秘密、熱愛家族事業,還要有一定的社會活動能力,從外表到內心都提出了高要求。傳授時,他們要設立神龕,上一輩人和待傳人跪在神龕腳下向祖宗‘吳三桂老太公’、‘陳圓圓老太婆’叩頭,稟報兩代人的姓名、相互之間的關系等等。傳授家史時,更是只能口傳心記,反復三遍,不能默寫。之后還有一系列要求,儀式非常嚴格。”

“在秘傳人的口中,吳三桂、陳圓圓、馬寶的故事如數家珍。”李治亭說:“應該說他們的做法行之有效,一直延續了300余年,吳氏家族包括吳三桂、陳圓圓、馬寶等重要人物的歷史就靠他們一代一代地傳了下來。這一大段連清朝也一無所知的史實,就因為這個秘傳的奇特做法,為后世填補了一個巨大空缺。”

陳圓圓一向以姿容絕世為人稱頌,在秘傳人的口中,她還是一位極具智慧的女中英俠。在昆明平西王府,吳三桂有難事解決不了時,會去找陳圓圓,只要她說出“一二婉語”,吳三桂的疑難就“直時冰釋”了。她對時事的超群見解,也使府中的年輕將領們對她俯首聽命。所以,陳圓圓在吳府是智囊,也是被上下尊崇的人物。

吳三桂的謀反企圖,曾令陳圓圓非常反感,而陳圓圓的藏身問題在吳三桂起兵之前就已經被提出來了。她表示:“我的安全無所謂,但要把‘根根’保住。”這個“根根”指的是吳啟華,也就是從小養在吳三桂兄弟吳三鳳身邊的吳三桂的另一個兒子吳應麒。吳應麒自小稱呼吳三鳳為父親,故而其一直不在清朝廷的視野之中。吳應麒九歲被接至王府,應該就養在陳圓圓身邊,二人狀如母子,關系極為親密。

吳三桂去世后,陳圓圓對小朝廷很是失望,于是與吳應麒和大將馬寶商量,要找個安全的地方保護“根根”。

在吳氏長房第十代秘傳人吳永鵬口述的整理材料中,可以看到:陳圓圓由馬寶護送,先到龍鰲河搭茅洞,那里地勢險要,前面是百米高的懸崖,后面是深山老林。后因山上野獸多,糧食不得收,陳圓圓帶著家人先后住過前屋場田、老屋場等幾個地方。到雍正年間,上面追得不太緊了,才下山住到馬家寨。大將馬寶時不時去照顧后人敬稱的“陳老太婆”,馬家寨之所以得名,也是為了紀念馬寶。馬寶為轉移清廷的注意,向清廷投降,遭凌遲處死。而吳氏一族直到嘉慶年間,上面的追殺風平息下來,才敢恢復吳姓。復姓那一年,距吳三桂反清稱帝已整整過去了120年。

解密碑文:吳門聶氏為什么就是陳圓圓?

傳言中陳圓圓的墓,就在李治亭一行初入馬家寨所見的那一片墳塋之中。其墓坐東朝西,泥土封堆,看上去很不起眼,也就是小土堆一個。墳前立有一塊1983年出土的墓碑,“石碑表面有些斑駁不平,碑面高0.73米,寬0.48米,”李治亭邊說邊用手比劃著大小,“碑上刻有雍正六年(1728年)的碑文。這塊碑文很隱晦,我們很了解那段歷史,后來又請秘傳人幫助解讀,如果不是這樣,真的很難解釋清楚。”

陳圓圓的墓碑陰刻銘文為:“故先妣吳門聶氏之墓位席”,年代標明為“皇清雍正六年歲次戊申仲冬月吉日”,并書明立碑者眾人。李治亭說:“吳氏第十代秘傳人吳永鵬做出的解讀是,‘先妣’指最先來這里開發繁衍的老祖太婆;‘吳門’是借用蘇州的別稱,暗指陳圓圓籍貫為蘇州;‘聶氏’代表陳圓圓有兩個姓,陳圓圓六歲以前姓邢,六歲父母雙亡,她姨夫把她養大的,所以隨姨夫姓陳,那么邢、陳二姓都有一個耳刀旁,還是一左一右的耳,所以‘聶’字代表陳圓圓的這兩個姓;碑文中只有‘聶’字一個簡體字,‘雙’字的繁字體上半部分可看做是‘佳佳’二字,‘佳佳’意為‘最好’,引申義為‘花好月圓’,也即‘圓圓’之意。‘位席’是說陳圓圓是皇妃,‘位席’是對皇妃死后的一種敬稱,所以用這兩個字是理所當然的。”

通過秘傳人的一系列解讀,學者們得到三個確鑿的信息:一是吳氏一族隱蔽于此是以陳圓圓為首;二是秘傳人所說具有相當的真實性;三是碑文用文字技巧進行掩飾,一般百姓家庭是做不到的,客觀上已經證明了此墓不虛。學者們又以其他相關資料進行佐證,得出結論,此墓即為一代佳人陳圓圓的葬身之所。

據秘傳人口述:陳圓圓生前思念吳三桂以致形神交瘁,又時常操勞家人安危,致使患了一種頭痛病,痛得嚴重時會昏死過去,不省人事。病到后來發作越來越頻繁。康熙二十八年八月的一天,陳圓圓在念誦佛經中倒地,再也沒有醒來。

發現吳三桂墓:“八十五歲”暗藏玄機

同年11月中旬,黃透松和廖永倫又傳來訊息:他們在吳氏墓地中發現了吳三桂妻子張皇后的墓,碑文可辨認處是:吳公張君后墓。雖聽說是張皇后之墓,但李治亭等人意在吳三桂,所以非常重視這一發現,于是立刻和當地約定,再次實地考察。

12月9日,李治亭特約滕紹箴研究員同行,由北京飛貴陽,直奔馬家寨。

李治亭說:“從一面山坡的全部墓地看,黃透松所指的墓坐落在中軸線上,位置在整個墓地的中心,墓的大小和其他墓差別也不大,也就是隆起的一個墳頭而已。”在現場看墓碑,“高不過一米,寬也就半米多。碑面也是斑駁不平,上面有幾處黑色,應該是苔蘚類的巖化附著在了碑上。碑文顯示,碑是雍正元年(1723年)所立,與陳圓圓墓相隔僅僅五年,但是這塊碑文更不清楚,幾個關鍵字非常模糊。”

最初地方專家將碑文考訂為“受皇恩眷養一次八十五歲吳公張君后墓”,學者們覺得這樣解釋十分怪異,單從行文看很難讀通。

碑文看不清,不惜伏地細看,可左看右看還是看不清辨不明,尤其是“號(號)”字下面,李治亭覺得最關鍵的,有可能是墓主人的名或字、號的兩個字更是辨識不出。兩位學者知道,只要識得其名、其字或其號,一切就都迎刃而解了。“可是那兩個字剝蝕嚴重,只能看到偏旁,看著像自然風化,又像是被人故意鑿刻。相比之下,其他不那么重要的字倒還算清晰。”李治亭說。但是,是不是故意鑿刻已經無法回答了。兩學者只能從實際出發,努力分辨,才是解決問題的唯一辦法。

在現場始終未能辨兩字,學者當晚在住處看到了碑文的兩張拓片。一張墨色重,看不甚清,另一張墨色淺淡,讓李治亭看到了希望。很快,根據字形所留痕跡,“受皇恩眷養”中的“眷”被辨認出應為“頤”字;以此為基本點,解讀后面的“一次”,可直譯為“第一次”,也可引申為“開拓”、“開創”之意,滕紹箴解讀其意為“創業之主”,也就是指吳三桂為“大周開國皇帝”。最難解的是“號”下面的兩個字,這就是“關鍵詞”!李治亭說:“我們首先排除了墓是張皇后的看法,因為前面有吳公兩個字,指明了墓主人是一位男性。那么‘吳公’到底是誰呢?為什么要費這么大心思隱藏呢?費盡心思,反復辨別兩個字的字形,突然想到了吳三桂的字和號,那兩個模糊的字頓時就變得清晰起來。”說到這里,李治亭的眼睛都亮了,語氣也加重了些:“吳三桂有一個號是碩甫,這個號不常用,一般人也不知道,我也是在一個不起眼兒的文獻中看到過。”“碩甫”字號一出,碑文的解讀隨即順理成章,立顯吳三桂之人。之前,地方人員的初步考訂為何誤讀?因不解吳的字號,無法辨識其字形。

接下來,碑文上的“八十五歲”該如何解讀?李治亭說:“這個發現也很有趣。‘八十五歲’我們一直想不明白,后來在和秘傳人的密切接觸中,發現在他們對于吳三桂死亡日期的記錄與史料的普遍記載相差兩天。史書記載吳死于康熙十七年八月十七日,秘傳人的傳承是八月十五日,也就是中秋節。以此為突破口,我們認為‘八十五’就是指八月十五日。‘歲’就是‘年’的意思,指吳三桂死的那一年,也就是康熙十七年干支為戊午年。這樣的話,整個碑文解釋起來就是:‘受皇天之恩頤養大周太祖高皇帝吳公號碩甫之墓,卒于康熙戊午年秋。’”

第二次考察,專為“張皇后”而來,卻發現了吳三桂的墓,收獲之大,難以用語言形容。李治亭說:“當時我們真是很激動,誰能料到,在貴州偏遠之地,先出現陳圓圓的墓,然后又發現吳應麒、馬寶的墓。最后,吳三桂的墓也出現了!而且這座墓就在人們腳底下,一直沒有人注意。現在,這一切重見天日,三百多年的一樁疑案,終于被破解了。”

2015年初,吳氏族人集資,在吳三桂墓前新立一碑,高2.05米,原碑移至陳圓圓史跡陳列館。新碑的兩側,刻有李治亭所撰聯句,上聯為:敢為天下難為之事獨創歷史;下聯為:不計身后成敗榮辱任人評說。至此,發現吳三桂墓畫上了圓滿句號。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司