- +1

東方國家的白人國王:英國冒險家建百年王朝,法國騎士成王侯

婆羅洲的英倫國王

1838年,一個出生于印度、名叫詹姆斯·布魯克的英國白人冒險家用繼承的3萬英鎊遺產武裝了一艘炮艦,前往亞洲游歷。布魯克的父親是英屬印度的一位法官,在兒子12歲時把他送到英格蘭求學,但詹姆斯·布魯克從寄宿學校逃走,在英國游蕩了一段時間后報名參加東印度公司的孟加拉部隊。他在1825年的第一次英緬戰爭中受傷,隨后從軍中辭職,準備從事亞洲貿易。

詹姆斯·布魯克和他的炮艦“保皇黨人”號在1838年8月抵達位于加里曼丹島西北的古晉港。這座港口當時屬于正在衰敗中的文萊帝國。文萊本來是婆羅洲(加里曼丹島)北部一個強大的伊斯蘭教蘇丹國,在明朝時稱為“渤泥國”,其國王曾經在明朝永樂年間來中國朝覲。在文萊的強盛時期,其版圖囊括今日馬來西亞的沙巴和沙撈越兩個州,以及菲律賓西南的蘇祿群島。

布魯克來到古晉時,正值當地土著部落為了反抗龐大的賦稅壓迫,發動反對文萊統治者的起義。文萊蘇丹奧馬爾·阿里·賽福鼎命令沙撈越省的羅阇(rajah,即總督)穆達·哈希姆鎮壓叛亂,但遭到失敗。布魯克與穆達·哈希姆談判,以從他手里獲得沙撈越總督的職位為條件,指揮“保皇黨人”號炮艦鎮壓了起義。穆達·哈希姆隨后報請文萊蘇丹,后者指示他履行諾言,把沙撈越總督的職位讓給了布魯克。

1841年9月,38歲的詹姆斯·布魯克成為沙撈越羅阇。1842年8月18日,他宣布沙撈越脫離文萊蘇丹的宗主權,成為獨立的“沙撈越王國”。在隨之而來的戰爭中,布魯克打敗了文萊軍隊,又獲得了沙撈越河至三東河的一大片領土。1847年他返回英國,接受倫敦城榮譽市民的頭銜和巴思勛章,并被任命為英國駐婆羅洲總領事。此后由于文萊不斷發生叛亂以及政治問題,沙撈越在1853年、1861年、1883年、1890年和1905年通過戰爭和“租借”,從文萊手里奪去了大片土地,到最后其面積竟然是原宗主國文萊的二十一倍,而且1890年沙撈越吞并林夢地區后,更是將文萊切割成互不相連的兩部分,從而形成了今日文萊東部的淡布倫飛地。

由于詹姆斯·布魯克沒有合法婚生子女,他的外甥查爾斯·約翰遜在1868年繼承了沙撈越王位,并改隨舅舅的姓氏。查爾斯在古晉修建了王宮和夏宮,以及設防的瑪格麗塔堡。他還組建了沙撈越自己的部隊——“沙撈越突擊者”。這是一支類似于民兵的準軍事武裝,由英國退役軍官和當地的白人農場主擔任軍官,招募當地土著當士兵。他還通過“婆羅洲公司”來管理沙撈越王國的經濟,出口木材、礦石、椰干、棕櫚油和胡椒。

1917年,沙撈越的第三位、也是最后一位白國王查爾斯·韋納·布魯克在首都古晉的王宮中即位,此時沙撈越作為英國的保護國,正在同德國、奧匈帝國和奧斯曼土耳其處于戰爭狀態。第一次世界大戰結束后,在英國顧問的幫助下,韋納·布魯克開發了境內豐富的橡膠和石油資源,并頒布法律禁止土著部落狩獵人頭。第二次世界大戰中,沙撈越依慣例追隨英國對德國宣戰,隨后在古晉附近修建了一座機場,并從香港調來一個印度步兵營和一門152毫米重炮。與此同時,沙撈越自己的部隊——“沙撈越突擊者”也實施了動員。

1941年12月25日,日本軍隊在沙撈越的古晉、米里等地登陸,隨后在不到一個月的時間里占領了婆羅洲北半部,將英、荷、澳軍隊驅趕到島的南部。日軍登陸前,韋納·布魯克已經從沙撈越國庫中取出了20萬英鎊現金,帶著妻子和孩子逃到澳大利亞的悉尼,隨后在當地組建了一個“沙撈越流亡政府”。日本投降后,“白國王”在1946年4月返回沙撈越。當年7月1日,他與英國殖民部簽署一項條約,把自己的王國正式讓予英國,條件是英國政府向他和三個女兒支付一筆為數可觀的終生養老金。

韋納的侄子安東尼·布魯克一度被指定為“王位繼承人”,因此強烈反對這次割讓行動。但是此前由于他和一位平民女性結婚,使得韋納·布魯克剝奪了他的王位繼承權,并決定把自己的王國出讓給英國人。安東尼于2011年在新西蘭去世,終年99歲。目前的“沙撈越王位繼承權”屬于他的兒子詹姆斯·布魯克,后者也是“沙撈越協會”的主席。

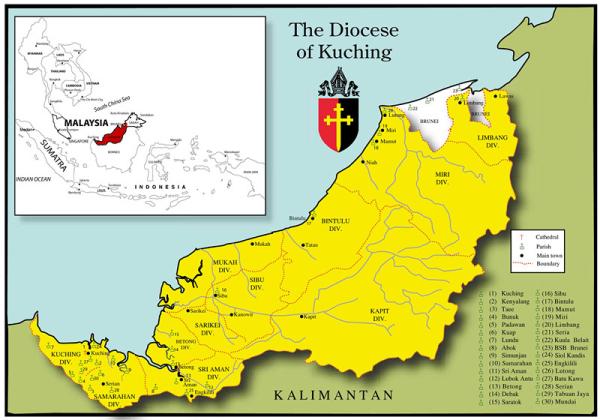

英國吞并沙撈越后,由倫敦的殖民部向當地派出總督進行治理,但當地一直有反對并入英國的政治運動,一名由鄰國印度尼西亞資助的刺客甚至在1949年刺殺了英國派來的總督鄧肯·斯圖亞特。1963年,在英國的安排下,沙撈越與馬來亞聯合邦(九個小蘇丹國和馬六甲、檳榔嶼兩處英屬殖民地)、新加坡和英屬北婆羅洲(今馬來西亞沙巴州)合并,成立“馬來西亞聯邦”。

英國這么做的考慮是,華人曾經在馬來亞發動共產主義游擊戰,如果僅僅將新加坡和馬來亞合并,那么新國家里華人的人口將遠遠超過半數,所以把沙巴和沙撈越也拉進來,以降低華人的人口比例。文萊雖然一度也想加入這個聯邦,但是最后因為石油收益的分配糾紛而選擇繼續作為英國保護國(直到1984年才獨立)。此后新加坡在1965年退出聯邦,馬來西亞的版圖被固定下來。

從政治地理和經濟地理的角度來看,經濟發達、人口稠密、且為首都所在地的西馬來西亞無疑是這個國家的主體部分,而東馬來西亞(東馬)則原始森林密布、人煙稀少、經濟落后。此外東馬地區還面臨著安東尼·布魯克對沙撈越王位的主張、沙撈越的復國運動、沙巴州的獨立要求。沙巴州在18世紀一度臣服于蘇祿蘇丹國,因此菲律賓也據此對其提出領土主張,這無疑增加了這一地區的政治復雜性。

印度的波旁王子

提起印度的博帕爾城,許多中國人恐怕會第一時間聯想到1984年美國聯合碳化物公司的博帕爾毒氣泄露慘案。當時有32噸劇毒的異氰酸甲酯氣體泄露,毒死了四千多名睡夢中的居民。除此之外,大多數國人對這座城市就沒什么了解了。實際上博帕爾不僅是印度中央邦的首府,而且有多所高等學校和龐大的工業園區。在印度獨立之前,這里還是博帕爾土邦國的首都。其郊區有一座面積達361平方公里的巨大水庫,據說建于十一世紀。

1707年莫臥兒帝國皇帝奧朗則布去世后,為他服役的一名阿富汗軍人穆罕默德·汗來到博帕爾地區,幫助當地的卡姆拉帕蒂女王治理國家。女王死后,穆罕默德·汗繼承了她的國家,還吞并了周圍的九個小邦,成立了博帕爾土邦國。1737年馬拉塔人擊敗莫臥兒帝國勢力,博帕爾開始向馬拉塔帝國效忠。1818年英國擊敗馬拉塔帝國后,博帕爾又與英國東印度公司簽訂協議,成為英國的附庸。在英屬印度時期,博帕爾是印度次大陸的第二大穆斯林土邦國,其領土、人口和財富僅次于南邊的海德拉巴土邦。

從1819年到1926年,博帕爾土邦前后由四代女王公實行統治,這在東方世界是極其罕見的。有趣的是,博帕爾的第二代女王名字叫斯坎德,這個名字來自著名的亞歷山大大帝。第三代女王也取了個男性名字叫沙賈汗,她還為自己修建了一座行宮,取名為“泰姬·瑪哈爾”,與莫臥兒帝國皇帝沙賈汗在阿格拉修建的泰姬陵同名。

不過,最吸引歷史學家注意的,并不是這些歷史,而是另外一個奇特的事實。1882年,法國旅行家兼攝影師路易·盧賽樂在一本書里記述了他在博帕爾王國遇到一位名叫伊莎貝拉·德·波旁的貴族婦女的經歷。這位波旁夫人被當地人稱為“Bourbon Sidar”(波旁公主),她的家族是博帕爾王國最富有、最有權勢的貴族世系之一,擁有大量的珠寶、田地和佃農。這篇報道吸引了歐洲、特別是法國讀者的興趣。

1887年,英國陸軍上校威廉·金凱德寫了一本書,講述博帕爾波旁王朝的由來。根據書中的記載,這支波旁家族的祖先是讓·菲利普·德·波旁,他在1560年因為在一場非法決斗中殺死對手而被迫離開法國,乘船前往印度。他在馬德拉斯港上岸,后來又輾轉前往孟加拉和德里,見到了莫臥兒王朝皇帝阿克巴。阿克巴得知這位白人是一名流亡貴族后,對其十分優待,為他安排了宮廷里的一個職位,還把一位基督教嬪妃的妹妹嫁給了他。此后這支波旁家族在德里繁衍生息,并世代擔任后宮總管的職位,利用家族相傳的歐洲醫學知識來照料嬪妃。阿克巴大帝還把位于博帕爾附近的舍爾加爾(Shergar)賜予讓·菲利普·德·波旁,作為其采邑。從此,這支波旁家族世代領有“舍爾加爾羅阇”(土王)的頭銜。

由于在法國波旁家族的大族譜中找不到讓·菲利普·德·波旁的記錄,因此關于他的真正出身有好幾種。按照印度這支波旁家族自己的說法,他們的老祖宗是法蘭西王國騎士統帥(Connetable de France,相當于軍隊總司令)夏爾三世的私生子。(夏爾三世本來的爵位是蒙彼西埃伯爵,因為娶了波旁公爵皮埃爾二世的獨生女而獲得了波旁公國的領地。他的妻子和三個孩子都先他而去世,因此波旁家族的產業都被夏爾三世繼承。但法國國王弗朗索瓦一世的母親路易絲太后認為她與波旁家族的血緣關系更近,于是弗朗索瓦一世為其母親向巴黎高等法院提出訴訟,要求從夏爾三世手中獲得波旁家族的遺產。夏爾三世感到憤怒無望,于是與英王亨利八世和神圣羅馬皇帝查理五世秘密談判,企圖瓜分法國,在消息敗露后于1523年逃離法國。1527年,他率神圣羅馬軍隊圍攻羅馬時戰死。除了這支直系以外,波旁家族還有一些分支,比如波旁-旺多姆(后來波旁王朝的歷代國王即出自這一支),但弗朗索瓦一世不許他們繼承波旁公國,而是將其直接并入王室領地。)也有學者認為讓·菲利普出自波旁家族的一個分支波旁-布塞家族。該家族有一名成員1580年在海上失蹤,與讓·菲利普來到印度的時間基本吻合。

1738年,波斯國王納迪爾·沙阿率軍入侵莫臥兒帝國,隨后發生了著名的“德里大劫掠”,三萬多名老弱婦孺被波斯軍隊殺死,莫臥兒帝國國庫和皇室寶庫都遭到洗劫,著名的孔雀寶座被運回波斯,兩塊巨大的鉆石“光明之山”(Koh-i-Noor)和“光明之海”(Darya-ye-Noor)也成為波斯皇帝的囊中之物(后來納迪爾遇刺,這兩塊鉆石落入其麾下將軍阿赫邁德·杜蘭尼之手,1830年被杜蘭尼的后代送給錫克帝國統治者蘭季德·辛格,以換取庇護。1849年英國東印度公司吞并旁遮普,并獲得光明之山鉆石,獻給維多利亞女王)。

在“德里大劫掠”的混亂中,這支印度波旁家族的領袖弗朗索瓦二世帶領族人逃出德里,來到舍爾加爾領地避難。但是好景不長,舍爾加爾在1778年遭到納瓦爾土邦的侵略,弗朗索瓦和波旁家族的大部分成員被殺死,只有長子薩爾瓦多二世和另外兩個兒子幸存,他們先逃往瓜廖爾王國避難,隨后又來到博帕爾王國,被當地的君主收留,并再度重建起家族的權勢和財富。薩爾瓦多二世的兒子巴爾塔扎一世曾長期擔任博帕爾王國宰相,并娶了一位名叫伊莎貝拉·約翰斯頓的英國婦女,即路易·盧賽樂在訪問印度時遇見的那位貴婦。巴爾塔扎的兒子塞巴斯蒂安也是博帕爾王國宰相,他在位期間建造了博帕爾王國最漂亮的宮殿——沙烏卡特·瑪哈爾宮,以及博帕爾大教堂。這支波旁家族還是印度次大陸上最早購買汽車的王公貴族之一。

在博帕爾王國最后兩代君主統治期間,波旁家族逐漸失去了世襲宰相的職位,但仍保有巨大的財富和貴族身份。1947年印度獨立前夕,博帕爾國王簽署了《加入協議》,將王國主權讓予新成立的印度共和國。在隨后的土地改革中,波旁家族的大地產被國有化,佃農分到土地成為小自耕農,王公貴族的頭銜和特權也被取消了。如今這個家族的成員大多是普通的上班族,家族領袖巴爾塔扎四世是一名律師,與妻子和三個孩子過著簡單而快樂的生活。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司