- +1

特稿|艙外航天服設計成果背后:兩所高校的榮譽之爭

漫步太空的航天艙外服由誰設計,原本是最簡單明了的問題。但在較長的設計過程中,參與設計的人員出現單位變動后,這個問題變得復雜起來。

7月4日,央視《焦點訪談》一則采訪湖南大學設計藝術學院教師羅建平艙外服外觀設計的報道,引發了湖南另一所高校湘潭大學的不滿。后者認為,該艙外服的設計項目由湘潭大學工業設計團隊受托研制,由該校教師羅建平擔任技術負責人,2020年羅建平跳槽至湖南大學,該項目被宣傳為是湖南大學的研究成果實屬不公。有輿論甚至喊出了,湖南大學“冒領”湘潭大學成果,此事迅速躥上熱搜。

多名知識產權專家介紹,根據《專利法》,委托開發完成的發明創造一般都會約定權利歸屬于委托方所有。湘潭大學作為受托方承接中國航天員科研訓練中心的艙外服工業設計項目中,若沒有約定權利歸屬,除另有協議以外,申請專利的權利也應當屬于湘潭大學,而不是團隊成員中的個人,但個人具有成果的署名權。

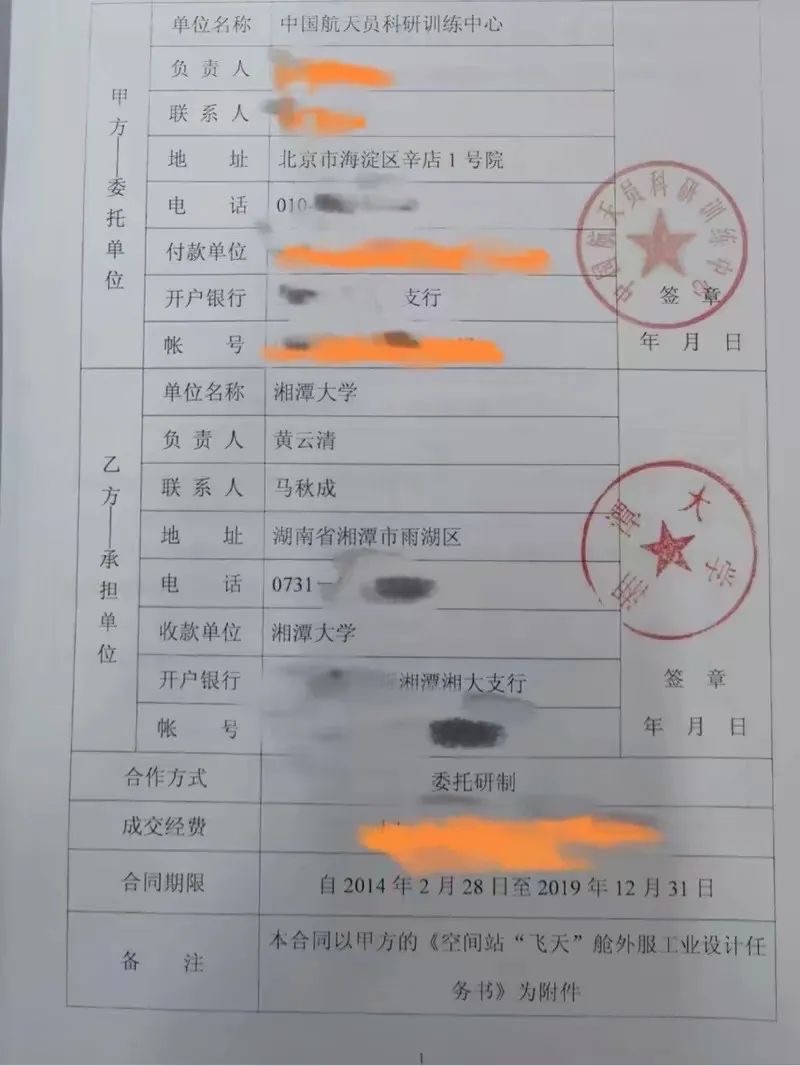

湘潭大學承接艙外服項目材料 圖片來源:湘潭大學官網

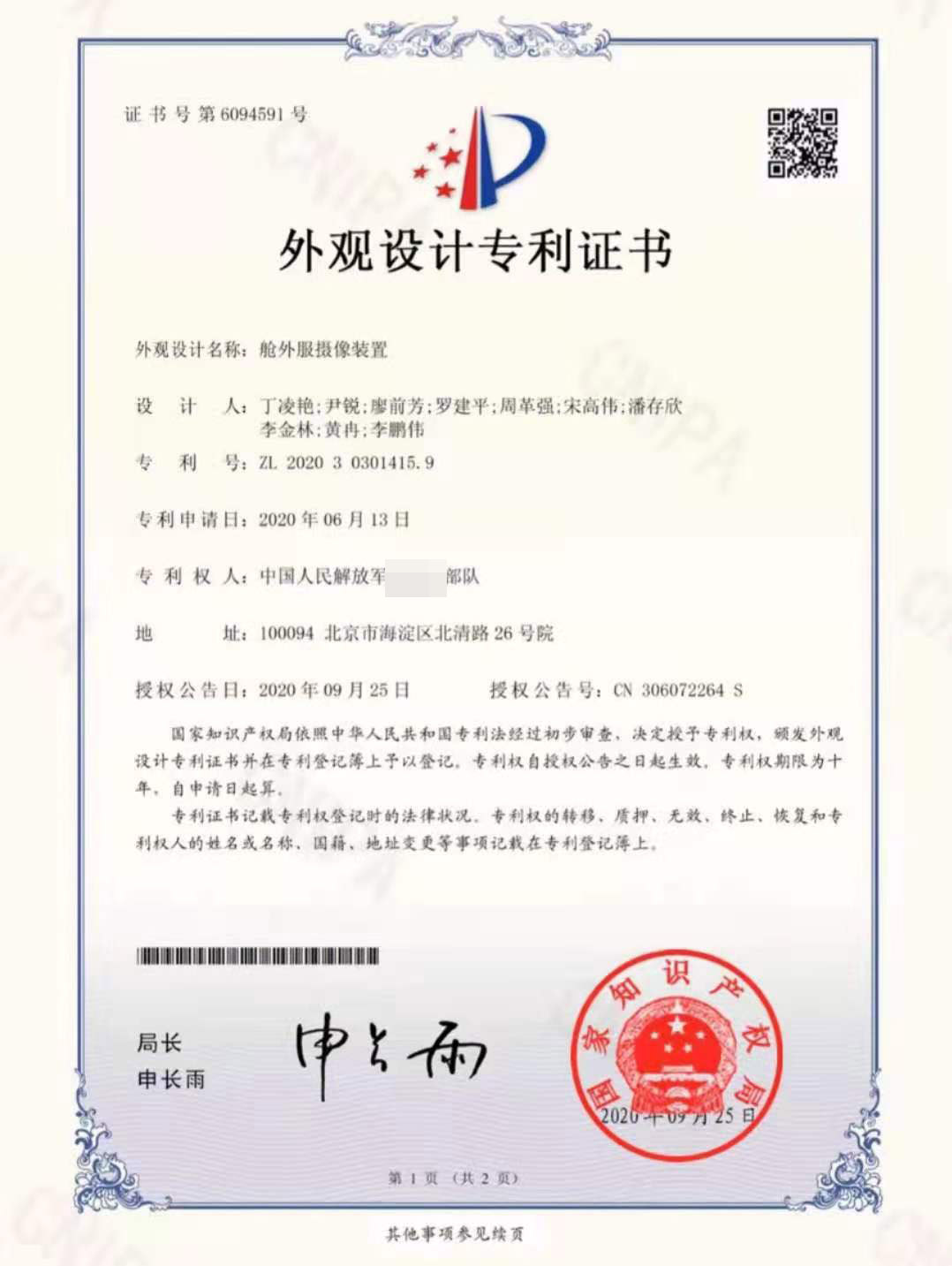

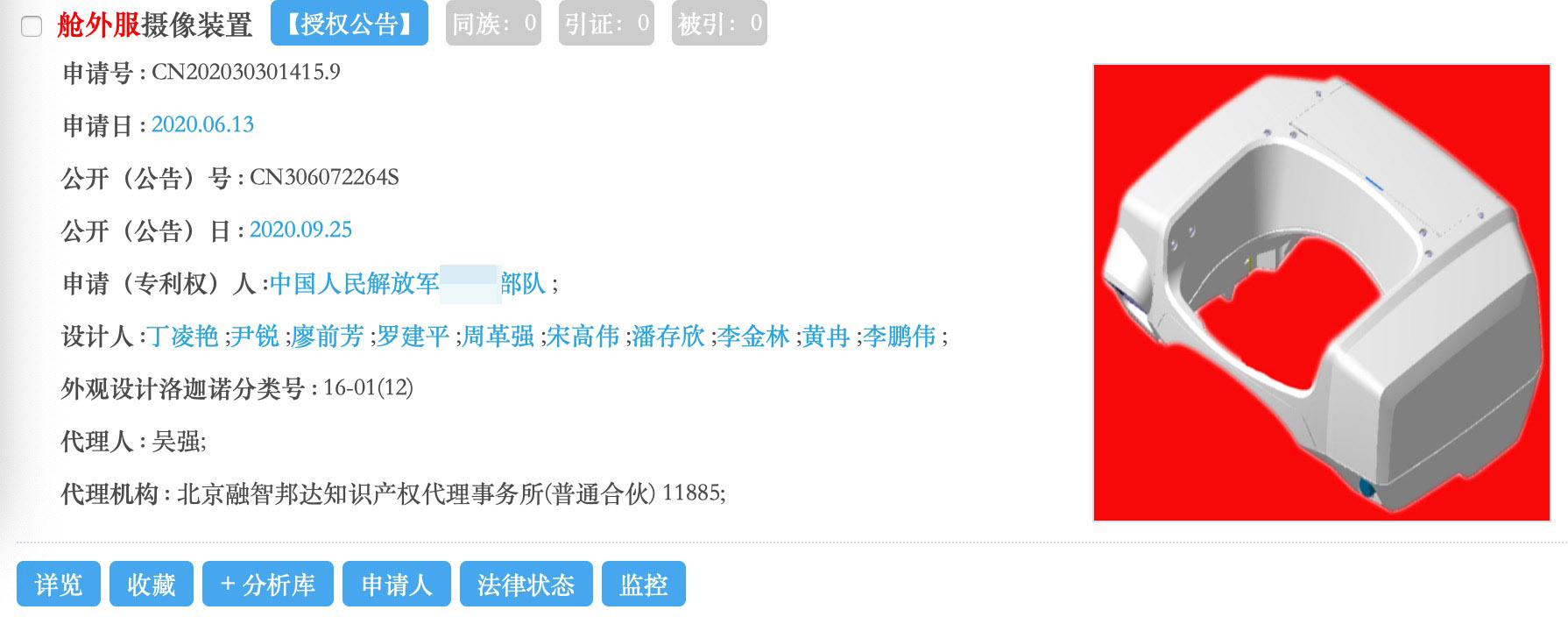

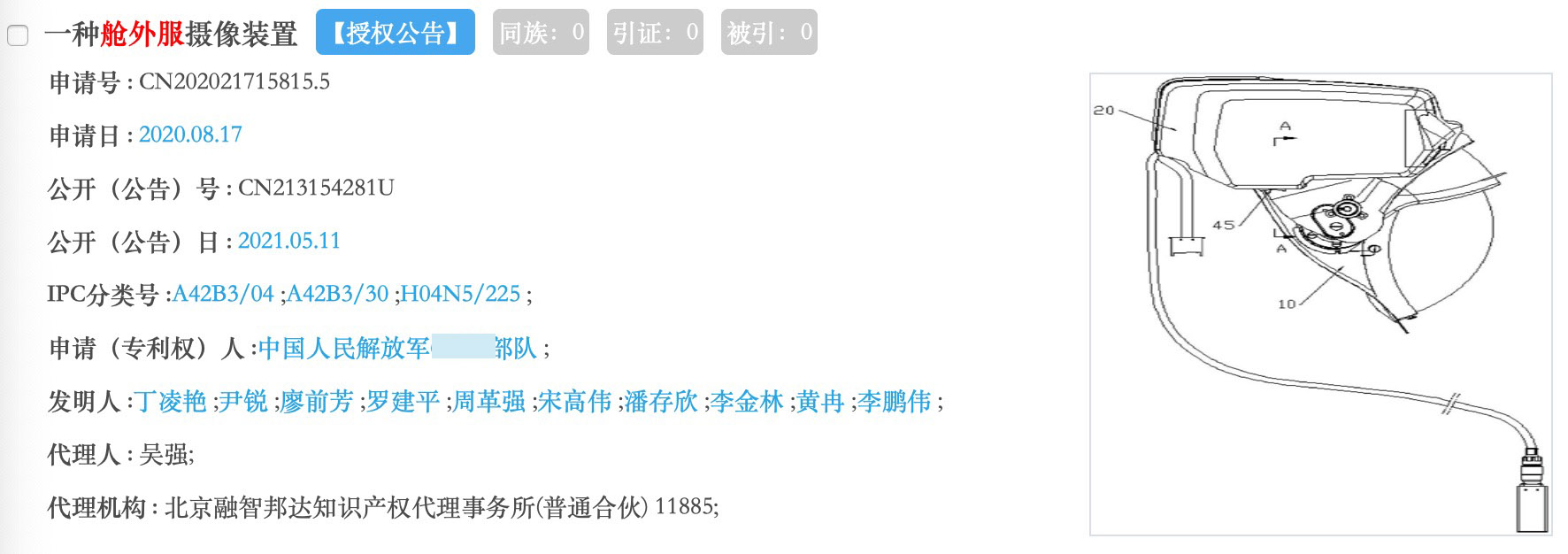

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)查詢國家知識產權局官網發現,以“艙外服”為關鍵詞的授權專利僅三項,兩項名為“艙外服攝像裝置”的實用新型專利和外觀設計專利,其專利權人均為中國人民解放軍某部隊(中國航天員科研訓練中心),發明人為包括了羅建平在內的10人。

羅建平參與的艙外服專利 圖片來源:中國知識產權局官網

7月9日,新聞當事人羅建平在自己的朋友圈對此事進行說明,稱自己接受媒體采訪時主動說明了支持單位,并和相關團隊成員溝通,但他同時強調,他在湖南大學任職期間繼續完成了艙外服的實施與完善。

相關知識產權專家認為,與其說這是一個兩所高校的知識產權之爭,不如說,這是一場為遨游太空設計艙外服的榮譽之爭。那么,這份榮譽到底應該屬于羅建平曾任教的湘潭大學,還是他現在任教的湖南大學?

7月9日,湖南大學和湘潭大學發布聯合聲明,重申羅建平的航天服設計研發與完善工作貫穿其從湘大到湖大的全過程,兩所高校想以“與有榮焉”的共識,來結束這場艙外服設計成果之爭。

艙外服設計項目

湖南湘潭,航天員湯洪波的家鄉,此地最有名的湖南一本高校是湘潭大學。7月8日,“兩高校爭奪艙外服設計成果”的新聞,將湘潭大學沖上熱搜。

但湘潭大學的此番出圈,卻源于7月4日央視《焦點訪談》欄目對湖南大學的一篇報道。這則15分鐘的新聞,介紹了遨游天地間的航天出行專車和中國自主研制的新一代“飛天”艙外航天服,其中4分多鐘內容為湖南大學設計藝術學院助理教授羅建平領銜的艙外服設計情況。羅建平在采訪中提到其團隊設計該項目8年的漫長過程,并重點說明了艙外服的飛天系帶條紋裝飾和卡扣攝像頭模塊設計。此外,湖南大學設計藝術學院教授何人可也接受采訪,談到該校跨學科交叉設計的科研能力。

7月4日當天,湖南大學官方微信公眾賬號發布文章《驕傲!湖大設計,成功出艙》稱,艙外服的工業設計任務由該校設計藝術學院助理教授羅建平領銜的智能裝備科研團隊承擔,“設計團隊主持了艙外服的外觀設計,人服交互系統設計等工作。并全程參與完成了航天服研制與測試過程!”

一則湘潭大學機械工程學院馬秋成教授的朋友圈截圖,將這則“湖大設計艙外服”的新聞報道推上風口浪尖。

馬秋成微信朋友圈截圖 來源:馬秋成朋友圈

馬秋成教授稱,2020年羅建平才到湖南大學工作。羅建平在報道中的個人宣傳罔顧了原單位知識產權和團隊付出的事實。

湖南大學設計藝術學院官網信息顯示,羅建平在2011年7月到2016年7月曾任湘潭大學機械工程學院工業設計系講師。

馬秋成稱,該艙外服項目系院領導2012年安排他帶領工業設計團隊爭取;2013年他帶領團隊開始“空間站‘飛天’艙外服”投標工作;中標后,他指派羅建平為項目負責人。根據邀標函和任務設計要求,對艙外航天服項目進行任務分工,頭盔(羅建平、余從剛)、電控臺和氣液控制臺(羅建平)、救援裝置(李江泳、姚湘)、裝飾帶(傅燕翔、胡鴻雁)、數字顯示界面(高慧)。2016年,該項目進入樣機制造、調試、改進及驗證階段。此后幾年,湘潭大學承接了多項航天工業設計項目。

澎湃新聞注意到,湘潭大學官網至今有兩則新聞,2014年2月21日,湘潭大學機械工程學院中標“空間站艙外服工業設計項目”,這是該院“在國家載人航天工程中承擔的首個科研項目”。

2016年1月23日,湘潭大學承擔的“空間站艙外服工業設計”項目順利通過驗收。艙外服總設計師、總工程師、航天員等組成的評審專家組聽取了項目負責人、該校機械工程學院羅建平老師所作的項目總結報告,審閱了該校提交的空間站艙外服工業設計方案(包括頭盔、電控臺、氣液控制臺和服裝整體等)。“與會領導和專家一致認為:項目承擔單位湘潭大學的設計方案,產品造型精美簡潔,體現了較強的文化內涵和可識別性;產品人機功效性能明顯提升,滿足體積小、重量輕、操作更精準的設計要求。”

湘潭大學官網的艙外服項目驗收報道 圖片來源:湘潭大學官網

該則新聞結尾提到,“基于中國航天員中心對我校空間站艙外服設計方案的高度認可,在會議交流階段,我校機械工程學院馬秋成教授與航天員中心領導就后續探月工程項目達成了合作意向。”

2021年6月18日,湖南教育電視臺以《“神舟十二”成功發射 湘潭大學多項設計伴隨航天員入太空 包含空間站飛天艙外服》為題,對湘潭大學的三項航天工業設計項目進行了報道。一是羅建平老師主持完成的空間站飛天艙外服工業設計項目,另二為李江泳老師的核心艙衛生區子系統、余從剛老師主持的航天醫學實驗機柜。文章提到,2020年12月25日,湘潭大學作為載人航天工程項目參與單位,受邀出席了“神十”返回艙落戶韶山交接儀式。

7月8日,澎湃新聞多次聯系馬秋成均未果。曾負責艙外服裝飾帶設計的傅燕翔,也婉拒了澎湃新聞的采訪。澎湃新聞未能直接聯系上羅建平,但7月9日,羅建平在朋友圈中證實,2016年1日該艙外服項目結題,他于2016年7月從湘潭大學辭職,2020年入職湖南大學。

知識產權屬于誰

馬秋成教授的朋友圈,將湖南大學(湖大)和湘潭大學(湘大)推上熱搜。有輿論指稱湖南大學學術不端、“剽竊”湘潭大學成果。

北京市中聞(長沙)律師事務所律師劉凱告訴澎湃新聞,一套航天服是由服裝、頭盔、手套、航天靴等多個系統組成。涉及的知識產權問題非常復雜。專利方面,涉及到發明、實用新型、外觀設計三種專利權。對航天服的裝幀、款式,如航天服上的圖案,特別是艙外服最搶眼的裝飾帶等,涉及到外觀設計專利權和著作權、商標權。對航天服上附著的圖文設計,若具有獨創性要求,還涉及到著作權等。

《專利法》第八條規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人。

澎湃新聞從權威渠道獲得的相關文件顯示,“空間站飛天艙外服工業設計”的委托單位(甲方)為中國航天員科研訓練中心,承擔單位(乙方)為湘潭大學,合作方式為“委托研制”。該項目負責人:馬秋成,項目技術負責人:羅建平,合同簽訂日期2014年2月。

劉凱律師介紹,實踐中,委托開發完成的發明創造一般都會約定權利歸屬于委托方所有,即在本案中該項目的知識產權歸屬應為中國航天員科研訓練中心。

若在上述航天服設計委托合同中,約定知識產權歸屬于湘潭大學,則申請專利的權利也應當屬于完成的湘潭大學,而不是團隊成員中的個人。理由是《專利法》第六條規定:執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位,申請被批準后,該單位為專利權人。但具體的發明人有署名權。

一位不愿具名的高校教授也向澎湃新聞介紹,項目成果歸屬與項目的執行單位、投資方有關。“說白了,誰投資錢,誰就去收獲這個名。”而從宣傳的角度而言,應當關注集體的成果,而非宣傳某一個成員。

來自上海某高校、曾擔任國家社科重大項目負責人的鄧姓教授也認為,對于項目成果的歸屬一般沒有具體規定。按照項目合同,甲方出資委托乙方,那么知識產權則屬于甲方中國航天員科研中心。

澎湃新聞注意到,7月6日,《焦點訪談》播出的第二天,有網友在中國載人航天工程辦公室的微信公眾號“中國載人航天”當天發布的微信文章后留言:“請問,航天服是那(哪)個大學承擔研制的?”作者回復:航天員中心研制的,部分高校參與了一點工作。

中國載人航天微信文章問答 圖片來源:中國載人航天微信公眾號

澎湃新聞檢索國家知識產權局官網發現,以“艙外服”為關鍵詞的授權專利僅三項,其中一項“剛柔混合的艙外服下肢助力裝置及助力方法”,權利人為北方工業大學,另外兩項名為“艙外服攝像裝置”的實用新型專利和外觀設計專利,其專利權人均為中國人民解放軍某部隊(中國航天員科研訓練中心),發明人為包括了羅建平在內的10人。該兩項專利的申請時間均為2021年1月。

除此之外,澎湃新聞沒有檢索到申請人為湘潭大學、發明人為羅建平的有關艙外服或航天服的專利。

劉凱律師補充表示,沒有檢索到相關專利不能說沒有知識成果,“有可能是權利方沒有去申請相關權利,也可能是為了保護秘密需要。”

朋友圈vs朋友圈

在馬秋成教授發布朋友圈幾日后,7月9日一早,羅建平以“湖南大學設計藝術學院教師”的身份也發布了長篇朋友圈。

羅建平將自己參與航天艙外服設計分成三個階段,一是在2014年湘潭大學簽署合同書至2016年1月項目結題,進入實施階段,他“對該項目方案進行修改調整”;其次為2016年7月從湘大學辭職后,赴清華大學攻讀博士學位,航天部門和清華大學支持他繼續從事該項目的研究和改進。第三個階段為2020年從清華畢業后進入湖南大學設計藝術學院工作,“在學校的支持下組建團隊,繼續完成該項目的實施與完善,并與航天部門聯合成立‘航天產品聯合設計中心’,開展多項與航天服相關的產品設計研發。”

劉凱律師介紹,《專利法實施細則》第十二條第三款規定,職務發明創造的時間包括退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。

也就說,羅建平在離職湘大一年之后,其在湘大與本職工作相關或分配任務有關的工業設計均屬于職務發明創造。

“羅建平去了湖南大學后,與航天部門聯合成立‘航天產品聯合設計中心’開展的其他產品設計,應根據他們簽訂的合同約定來確定權利歸屬。”劉凱說。

澎湃新聞未能從中國知識產權網檢索到2020年之后湖南大學為權利人、羅建平為發明人的相關專利。

7月9日,羅建平在朋友圈說明最后表示,“在接受媒體采訪中,我主動說明支持單位,并將媒體采訪提綱和采訪視頻及時告知相關團隊成員。”

澎湃新聞從權威渠道獲得的一張微信聊天截圖顯示,6月28日,羅建平與馬秋成微信交流接受央視采訪的情況,馬秋成表示,“上一次央視不容易,湖大、湘大都要提,這樣既尊重客觀事實,又可避免知識產權糾紛。”羅建平將采訪提綱及自己接受采訪的兩段視頻發給馬秋成,表示已經提到湘潭大學和他。央視播出后,羅建平在微信群中解釋,他提過兩次,但播出時剪了。

羅建成接受央視焦點訪談采訪 圖片來源:央視網截圖

澎湃新聞注意到,在7月4日焦點訪談節目播出當天,中央紀委監委官網也以《艙外航天服:中國設計和文化自信》為提專訪了羅建平,并制作了3分22秒的視頻。采訪伊始,羅建平提到,“為做這個項目,整合了一個非常大的團隊,包括工業設計、機械設計、可靠性分析、圖案圖形和視覺設計的專家,我今天只是作為代表參加這次訪談。”

羅建成接受中央紀委監委網站采訪 圖片來源:中央紀委監委官網截圖

在該報道的內文中,羅建平介紹了艙外服的設計從2013年開始到升空歷時8年,團隊成員也經歷了變化。他曾在湘潭大學工作、在清華大學讀博士,湘潭大學的馬秋成教授、清華大學的蔡軍教授等專家給予了大力支持。

羅建平還一口氣列出了四個“有的”,以證明這是團隊的成果。

“有的老師專門研究航天服的設計理念、策略,有的老師負責人因工效學的產品布局和人-服交互界面設計,包括如何根據中國人的身材比例來調整服裝的整體布局;有的老師負責結構設計、產品裝配等方案如何實現;還有的老師研究產品的色彩與裝飾圖形。”

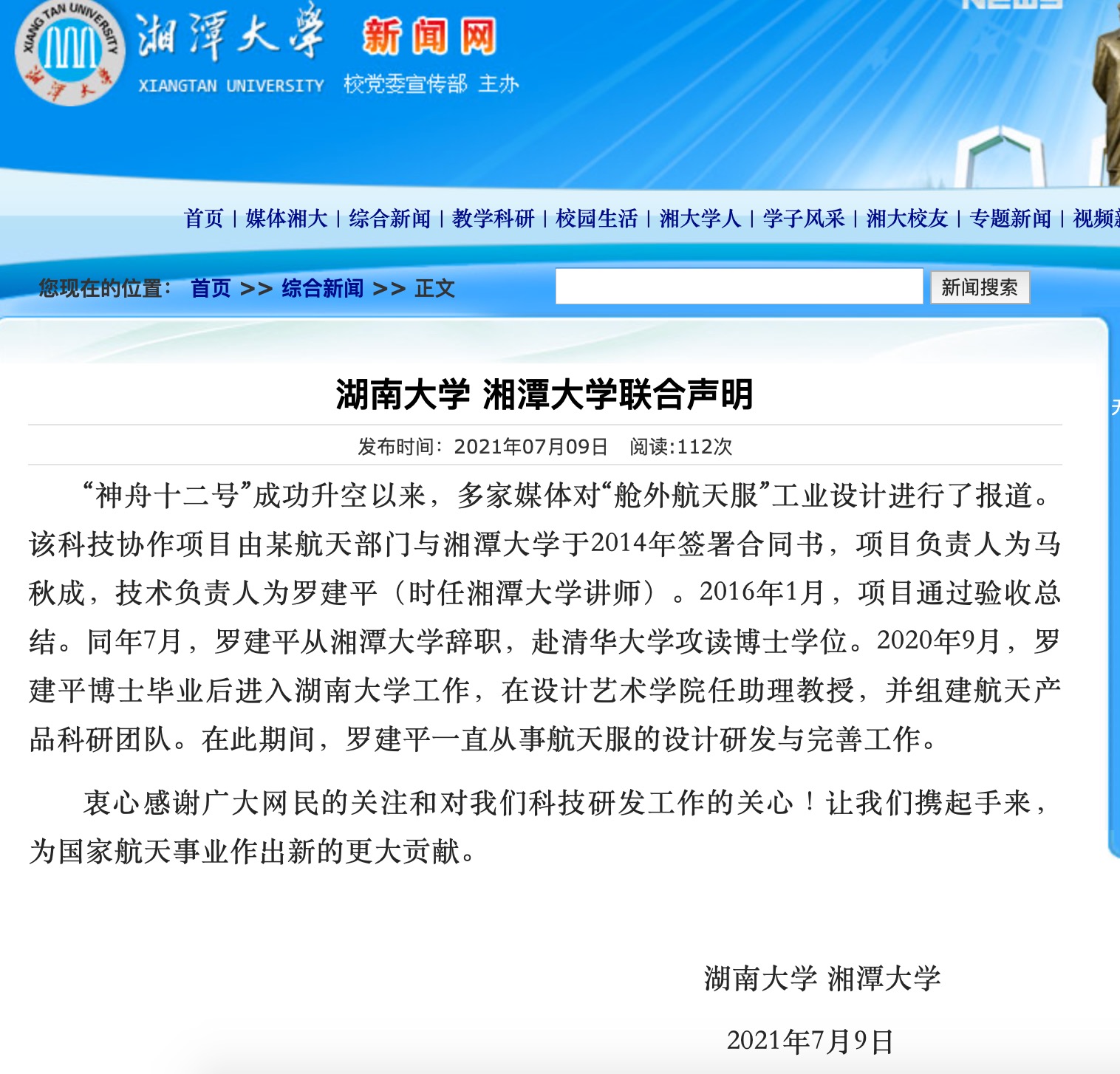

7月9日晚,在湖南大學和湘潭大學聯合發布的聲明,以模糊知識產權爭議的方式,來結束這場因報道引發的熱搜。

聲明重申湘潭大學于2014年與某航天部門簽署合同書,項目責任人為馬秋成,技術負責人為羅建平,2016年羅建平赴清華讀博。2020年9月羅建平進入湖大工作,并組建航天產品科研團隊,“在此期間,羅建平一直從事航天服的設計研發與完善工作”。

湖大、湘大的聯合聲明 來源:湘潭大學官網

澎湃新聞注意到,上述“中國載人航天”回答網友提問“航天服由哪個大學研制”,作者回復“航天員中心研制的,部分高校參與了一點工作”的問答,也被刪除。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司