- +1

聽白謙慎講民國前輩圈:王弘之、張充和、翁萬戈、王方宇

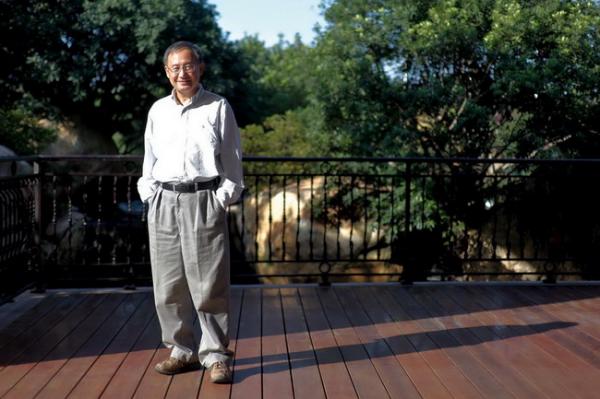

赴美29年后,白謙慎回國了。6月29日,他正式入職浙大文化遺產研究院。

在全球藝術史領域,白謙慎是中國讀者最為熟悉的藝術史學者之一。由哈佛大學出版的《傅山的世界》早已獲得中西學界的高度評價。目前,他正在研究晚清名宦吳大澂,通過這一個案研究,他試圖還原晚清士大夫群體的業余文化生活。

20多年來,因由濃厚的故鄉情結,他與國內的老師和同道始終保持著密切聯系。1988年冬,在國內和港臺書法界具有廣泛影響的滄浪書社成立。白謙慎便是發起會員之一。

在他留學期間,國內和海外的藝術交流還很少,他不斷撰文,向國內介紹美國華人書畫社團和人物,其中就包括張充和、王方宇、傅申等。臺灣剛剛解嚴,他也通過臺灣留美學生把大陸出版的書法雜志帶到臺灣,并利用羅格斯大學東亞圖書館的資料,向大陸介紹臺灣的書法家。1989年,他在美國促成了滄浪書社赴臺展覽,這是大陸書法社團最早在臺灣的書法篆刻展覽,得到了臺灣同道的普遍好評。1990年,他和友人在羅格斯大學舉辦了第一個當代中國書法篆刻展。

人生走過了一個甲子,白謙慎告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com),回國本是計劃中的安排,“早就和朋友說退休了要回中國,那是故土啊。”

兩年前,浙江大學的友人誠邀加盟,他謝絕了。前年冬,南方某大學邀他出任藝術學院院長,思考再三,不喜歡處理人事關系的他放棄了這個機會。2014年夏天,浙江大學再次發出邀請,他被浙大的誠意所感動,于是說服了同樣在美國大學任教的太太,落葉歸根。

本以為終結了在美中兩地奔波、左支右絀的局面,剛歸國的白謙慎卻發覺邀約接踵而至。這不,7月8日一早,他又接到了上海老鄰居陳丹燕的來電,轉達朋友邀他做講座的信息。“中國是人情社會,應酬多。我總是能推就推,不過老朋友出面,就不便推辭了。”他笑著說。

因緣際會,與諸多民國后人頗具淵源

陳丹燕是白謙慎少年時的鄰居。白謙慎在滬上研習書法時,正值文革后期。在革命的年代卻有機會接近傳統文化,使陳丹燕甚是好奇。30多年后,當陳丹燕帶著女兒到波士頓選擇大學時,問起早年學書法的事,白謙慎告訴她,自己的5位老師中有4位來自民國世家,分別是出身常熟望族的蕭鐵、孫中山外孫王弘之、西泠印社創社會員金承誥之子金元章、章炳麟侄孫、申報主筆章保世之子章汝奭。

而到了美國,又由于書法的“牽線”,白謙慎在“合肥四姐妹”中的小妹張充和與八大山人的權威王方宇的推薦下進入耶魯大學藝術史系。上學期間,他在老師班宗華教授的帶領下,到海內外首屈一指的收藏大家王季遷家中觀畫,并經常拜訪翁同龢的五世孫翁萬戈先生以及清政府駐英大使劉瑞芬的后人劉先女士。

經過風霜戰亂,看過國運起落,近距離的點滴相處中,白謙慎切身感受到這些前輩的氣度非凡和處變不驚。

他說,老人們沿襲了中國古代菁英文化的傳統:書畫是最主要的藝術愛好。“我能跟這些前輩聊天,是一種緣分,也是一種契合。在他們身上可以看到,民國文人在藝術生活上其實和晚清是銜接起來的。這些前輩正逐漸凋零,他們的價值已無法替代。”

“書法改變了我的一生。”寫得一手典雅小楷的白謙慎沒想到,對筆墨的熱愛不僅為他學習中國古代文化打開了一條通道,而且,書法獨特的藝術魅力也為他帶來成為諸位前輩的學生或忘年交的可貴機緣。

漫步在7月的浙大校園,濛濛細雨中,白謙慎將自己與這些民國前輩的交往回憶娓娓道來。

與王弘之:相識六年,道破“我的外公是孫中山”

“文革”后期的1973年,在革命年代的白謙慎恰恰受到了“舊文化”書法的啟蒙。調皮愛玩的少年一下收住放心,專注于一個古老卻又洋溢著現代生命力的藝術。

中學畢業后,白謙慎并沒有直接去工作,而是上了中專,在上海財貿學校金融班學習。學校里有寫字的風氣,語文老師王弘之對他的影響格外大。在傳統文化學習不受鼓勵的年歲里,對于愿意寫字的年輕人,長者總是格外關愛。

王弘之家在上海延安路陜西路交界處的明德里——臨街的石庫門。離白謙慎家騎自行車只需10分鐘,所以他常去向老師請教。老師家中的布置和尋常人家并無二致。這里成了學校之外的第二課堂。“老師對我很好,平常聊天,給我講很多民國的故事和歷史。”

拿來回家練的字,老師就評點一下:“點畫弱了一點”、“結構不夠自然”、“這個有點俗”……在老師的點撥下,白謙慎慢慢領悟了雅俗的分別。

原先,白謙慎只知道王弘之的父親是王伯秋,同盟會早期會員,畢業于哈佛大學,曾任國民政府立法委員。中專畢業后,白謙慎分配到中國人民銀行靜安區辦事處工作,依然常去老師家。幾年后,文革結束,部分抄家物品歸還,所以“能看到‘文革’受沖擊后,老師家里留下的一些東西。”

王弘之有時會向學生提起父親。從老師口中白謙慎得知,因為父親和叔叔王仲鈞的原因,王弘之少年時跟書法名家曾農髯、符鑄都有過交往。王伯秋過生日,徐悲鴻會作畫祝壽;每年的大年初一,王仲鈞的好友梅蘭芳都會到王家拜年。但是,王老師從來沒有提起過他的母親是誰。

1979年暑假,已在北京大學國政系讀書的白謙慎回上海探親,當他去看望王老師時,老師告訴他,母親去世了,而他的母親就是孫中山的次女孫婉。因為孫中山的反對,王伯秋和孫婉被迫離異,王老師在童年就再也沒有見到母親。就在這一年王老師辦好赴港證準備和分別50多年的母親在香港相聚時,過于激動的老母親卻因心臟病突發去世了。王弘之告訴白謙慎這一悲劇時,他們的師生關系已有6年。

2006年,王弘之在一次醫療事故中不幸逝世。此后,白謙慎回國探親做研究,總是抽空去看望師母李云霞。2012年,師母離世,王老師的大兒子王志雄在那年致白謙慎的電子信中寫道:“盡管父母親都已仙逝了,你還是如我兄弟,到上海不要忘了到我家坐坐。”次年暑假回上海,白謙慎專門到福壽園公墓,在老師和師母的墓前獻花。

從18歲接觸書法到23歲赴京上大學,五年的光陰使白謙慎終身受益。“老師們的學養都相當好,愛好古典詩詞。我一個不太懂事的小孩也因此浸染其中,對中國文化和藝術產生了感情和感覺。那感覺是慢慢燂(滬語,讀音如“篤”,用小火慢慢煮)出來的。”

在沒有功利性的學習環境中,5位老師在不同層面給予白謙慎不同的養分:“蕭鐵老師是我的啟蒙老師,沒有他,我可能不會走上書法之路。王老師啟發了我對歷史文化的興趣。鄧顯威老師和我同在一個銀行工作,可以隨時向他請教。金元章老師的面比較廣,他還會刻印、刻扇骨、墨拓、畫畫。因為是家境優渥的世家子弟,在民國時贊助過不少藝術家,所以在上海藝術界的人脈甚廣。由于50年代就退休了,文革沒有受到沖擊,家中還有一些收藏,所以我能在他那里看到一些原作。章汝奭老師的小楷最令我折服,我早期的小楷完全是模仿他的。”

上海的5年學書經歷也讓白謙慎對上海的文化底蘊有了更深的理解和認識——那真是藏龍臥虎之地,有才華而又不求聞達的老先生“覅太多!”而在白謙慎的老師中,除了章汝奭老師有書名外,其他老師都不算有名。見到浮在書壇面上的名家,不少是徒有虛名,從此,白謙慎不再為虛名和頭銜所惑,更看重一個人的實力,“名氣有什么用,拍馬屁的人多一點而已!”

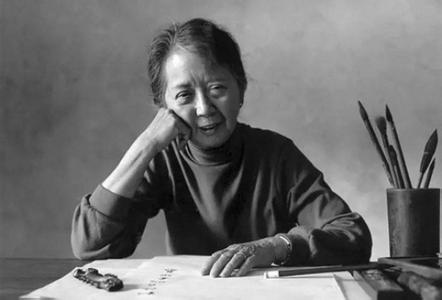

與張充和:人生轉折之際的再造之恩

改革開放以后,最早向國內介紹張充和書法的,白謙慎大概算一個。1990年,他就曾寫了篇短文,而這篇短文后還有一段軼事。

一次,白謙慎到張充和家,張先生拿給他看有人寄來的這篇文章的復印件。上面標注劃出了兩個地方:在“以優異的成績考上北大”這句旁邊標著一個問號;另一處是個地名的錯字。21歲這年,張充和以語文滿分、數學零分的成績被北大破格錄取。這個問號的涵義令人莞爾。

張充和告訴白謙慎,這是卞之琳看到這篇文章后寄給她的。

“我說,你認識卞之琳啊?她說,認識。我隨口問,那他給你寫過詩沒有?她就說了一句,無題都是寫給我的。我一下就明白了。”從此,白謙慎再也沒有問過她和卞之琳的關系。跟張充和交往,白謙慎給自己定下了一個“規矩”,“除了藝術方面的事,不主動詢問她的過去。”

張充和曾在耶魯大學美術學院執教24年,認識白謙慎時,她已退休4年。白謙慎是張充和唯一一個親自推薦到耶魯讀博士的學生。而在白謙慎被耶魯正式錄取之前,他倆只見過兩面。“她看過我的字和印章。她可能覺得我有些基礎,也比較可以信任吧。”

退休后,張充和每個星期三下午都會到耶魯美術館的亞洲部當義工,兩人也常見面。白謙慎畢業后,更多通過電話來保持聯系。“她和我通信很少,我找了一下子,20多年也就5、6封。她用毛筆寫的就一張明信片,其他都是鋼筆寫的。”

2010年,老人97歲了,家里的一些書畫需要處理。她把這件事交付給白謙慎。除了子女保留的外,一些轉讓給私人,一些轉讓給博物館,一些拍賣,具有重要文獻價值和最有代表性的作品則捐給博物館,“主要捐給了西雅圖美術館。前館長密密·蓋茨(Mimi Gates)是比爾·蓋茨的繼母,她本人是耶魯大學的中國藝術史博士,曾任耶魯大學美術館當東方部主任、館長,是張充和的學生。她們私人感情很好,這次追思會也可能由她主持。”

前后花了一兩年奔走聯系,白謙慎在老人意識清醒的狀態下完成這項工作。

美國時間6月17日,張充和在美國康州的家中去世。當澎湃新聞問起如何評價張充和的一生時,白謙慎沉思了一會,引用了50多年來追隨張充和研究昆曲的陳安娜女士的話語——“充和是生活在另一個世界的人。”意即她很少受到塵世習俗的影響。

白謙慎回憶,張充和性格開朗,愛美,喜穿旗袍。“她一生愛好是天然。對自己追求的藝術很執著,發自內心的熱愛推動著她克服各種困難在海外傳播書法和昆曲。”此外,她又是一個很有生活情趣的人,房后的花園里種著竹子和葫蘆,陽臺上擺設著她從各處收集來的形狀各異的奇石。

“她的廚藝不錯。認識她這么些年,在她家只吃過兩三次她做的飯。年紀大了以后,她不再做飯,去看她時,照顧她的小吳就會去飯店里買飯來吃。她會做一種雞蛋,外表接近皮蛋,口感很好。你也能發現她經常用些有意思的小器具。她有一個鴨子形狀的器皿,剛做好的肉湯倒進去,再從鴨子的嘴巴里倒出來,肉湯里的油就全撇掉了。她雖是大家閨秀,但是動手能力挺強,剛到美國時,為了推廣昆曲,很多道具都是她因地制宜,自己做的。”

由于少時獨特的文化教育和經歷,張充和在國內交往的多是當時知識界的重要人物,如北大的老師錢穆、馬衡、同事朱自清等等。“她講到胡適、聞一多、章士釗等人都清淡平常,那是她生活的一部分”,白謙慎說。到了美國,張充和所交往者,也多為學者,其中就有哈佛大學的楊聯陞、普林斯頓的余英時、加利福尼亞大學伯克利分校的陳世驤、威斯康辛州立大學的周策縱等。張充和的丈夫傅漢思也是研究中國古典文學的著名漢學家。與學界精英的關系,也使她能夠長期在美國的重要學府演出和介紹昆曲。

張充和去世后,白謙慎重閱了與張充和的通信以及自己1989-1991年的日記,打算撰文回顧與張充和最初交往的一些片段,以表紀念。“她對我有再造之恩,但我覺得實實在在地寫一篇紀念文章就夠了。她推薦我去耶魯,是希望我能夠成為一個好的學者。寫好我的書,這樣她最欣慰。”

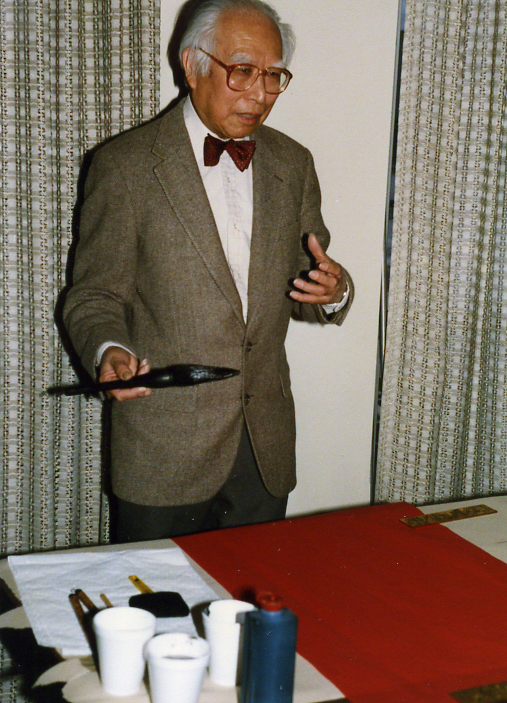

與翁萬戈:翁家的東西不能到日本

與張充和一樣,旅美社會活動家翁萬戈在推廣中國傳統文化方面不遺余力。翁先生的高祖翁同龢為晚清名宦、兩代帝師,也是有清一代最重要的書法家之一。白謙慎認為,翁萬戈有著更為自覺地在西方“維護中國傳統文化尊嚴”的強烈意識。

1940年代初,中國國際地位不高,華人在美備受歧視。1950年代后,世界進入冷戰時期,美國社會也依然充滿著對中國的敵意和誤解。數十年來,曾任美國中國電影公司總裁的翁萬戈堅持向西方介紹中華文化之美,親自參與拍攝和獨立制作了不少教育片和紀錄片,介紹中國的鄉土民情和文化藝術。

1948年,翁萬戈在家鄉常熟拍攝了一部黑白短片,記錄故鄉的山水、人情、風物、習俗,珍貴的鏡頭如實保存了當時的生態風貌。“他是旅美華人中利用攝影紀錄中國歷史文化和社會生活的先驅。”為了向西方介紹中國藝術中最為精美的部分,身為攝影家的翁先生走訪了全世界各大博物館,拍攝中國藝術珍品。白謙慎對澎湃新聞說,在老人家中的地下室,收有逾10萬張直接可以制版的反轉片。

“人們都說我是收藏家,其實我只藏不收,因為我保存的是先人留下的藏品。對于這些藏品我盡了自己的責任,就是認真地研究、整理、出版它們。”在90歲壽辰時,翁萬戈曾如是發言。

“常熟翁氏收藏傳到翁萬戈先生手中已是第六代了,這在中國收藏史上是極為罕見的。而到了翁老這一代,基本上結束了。”白謙慎感慨萬分。“除去個人和家庭的考慮之外,很多民國的老前輩在文化上是有著大格局的。翁先生在這方面格外突出。他在西方積極傳播中華文化,也一直在整理家藏翁氏文獻,近年來重新校點出版了《翁同龢日記》和他父親的旅歐日記。他利用先人留下的收藏來研究和傳播中國文化,無愧于祖先的遺贈。”

今年5月18日,白謙慎帶著學生驅車3小時拜訪97歲的翁老。居住在新罕布什爾州山中的老人精神矍鑠,仍在閉戶著書。習慣了美國的生活方式,翁先生92歲時還自己開車、倒垃圾,十分獨立。現今遵照醫生的囑咐,不再開車,但勤奮著述如故。

翁萬戈告訴白謙慎,在整理高祖翁同龢的日記時,常能感受到親歷甲午戰爭的先人在遭逢內憂外患時的苦悶心情。七·七事變后,日本發動侵華戰爭,上海淪陷,正在交大讀書的翁先生被迫中斷學業,赴美留學,在以工程學著稱的普渡大學完成了自己的學業。因此,在轉讓常熟翁氏所藏善本書和古書畫時,翁萬戈有一個原則——翁家的東西不能到日本。

與王方宇:花了兩天在上百張古跡上蓋印

王方宇是翁萬戈的好友,與張充和也相熟。自從1950年代從張大千手中得到一批八大山人的作品后,他就一直用心地收藏八大山人的書畫。

“和張充和、翁萬戈先生出生官宦世家不同,王方宇先生家在北京做生意,因此他很有經營頭腦。剛來美國時,他還收善本書,賣給圖書館和個人。”上世紀90年代,王方宇先生購入了三件八大山人的書畫作品:一件是淺絳山水,畫得很精,兩件是小字冊頁,皆是八大山人最初使用“八大山人”名號時的作品,具有重要的研究價值。

在白謙慎印象中,王方宇隨和、幽默,一口地道的北京話。雖在美生活了大半輩子,初冬季節穿的是中國的對襟絲棉襖。剛到美國時,白謙慎就得到了王方宇在美成功的重要經驗:辦事要認真勤奮,要懂得忍耐。

1997,王方宇突然去世,其子王少方面對巨額遺產稅,決定捐給美國弗利爾美術館大批書畫,其中包括所有八大山人的書法和王方宇生前劃定好的一批核心繪畫藏品。

捐贈前,白謙慎收到一張王少方買的機票,請他飛到新澤西,在所捐書畫上鈐上王方宇和夫人沈慧的印章。“你猜我蓋了幾天?上百張古跡,整整兩天!這使我又一次近距離地觀賞到好多好多八大山人的畫。”白謙慎上一次觀賞大批八大山人的書畫珍品是在16年前,那時耶魯大學美術館舉辦了由王方宇和班宗華教授聯合策劃的“荷園主人——八大山人生平與藝術展”。

白謙慎認為,“王方宇先生為收藏家們樹立了一個標桿,亦即利用收藏來促進研究,利用研究來促進收藏。一個八大山人最重要的收藏家同時也成為這位藝術家最重要的研究者,這是非常不容易的一件事情。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司