- +1

癌癥免疫治療毒副作用背后,中性粒細胞或成推手

文/陳根

免疫治療對抗腫瘤的效果我們有目共睹,作為一種革命性的抗癌療法,免疫治療正在漸漸改變癌癥治療的格局。

正常情況下,免疫系統會識別并摧毀有害的癌細胞。但癌細胞的狡猾,使其巧妙地偽裝自己,讓免疫系統誤以為癌細胞是正常的細胞,從而逃過免疫系統的追擊。這意味著,如果能讓免疫系統持續識別有害的癌細胞,也許就能像對抗感染一樣對抗癌癥。這就是免疫治療的原理。

2018年,癌癥免疫治療的開拓者美國科學家詹姆斯·艾利森和日本科學家本庶佑被授予諾貝爾醫學獎。盡管癌癥免疫治療的療效是無可爭議的,但任何事情都有雙面性,免疫治療的毒副作用也引發了人們的關注,癌癥的毒副作用通常會給患者帶來嚴重甚至創傷性的副作用,比如,脫發。

對于女性患者而言,脫發是癌癥治療中最痛苦的部分。因此,8%的女性患者會因為害怕失去秀發甚至變禿而拒絕治療。現在,發表在《Science Immunology》上的一項研究中,來自美國哈佛醫學院和瑞士日內瓦大學領導的研究團隊發現,在癌癥免疫治療中抑制中性粒細胞的反應或將幫助解決這一問題。

通常,當免疫系統被強烈激活時,由此引起的炎癥反應會產生有害影響,并對健康組織造成嚴重損害。基于此,研究人員展開了對于消除腫瘤的預期免疫反應,和影響健康組織的不良免疫反應的不同特性的研究。

其中,研究人員剖析了免疫檢查點阻斷治療(ICB)受到免疫相關不良事件 (irAE) 限制的細胞和分子機制。他們發現,在攻擊健康組織(如毛囊)和靶向腫瘤細胞的反應之間,盡管免疫機制相似,但所涉及的細胞卻不同。

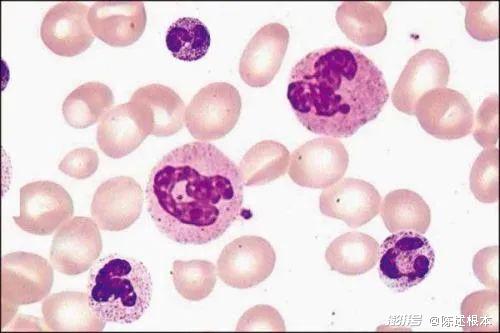

在用TH1細胞促進免疫治療藥物抗CD40治療的小鼠中,典型的抗腫瘤細胞因子IL-12和IFN-γ在無腫瘤組織被部分誘導,引起依賴于巨噬細胞和中性粒細胞的病理性炎癥反應。相反,DC和CD8+T細胞同樣對腫瘤有抑制作用,但不具有毒性。

并且,進一步研究中,研究人員發現IL-12和IFN-γ的毒性作用可能是與中性粒細胞的激活和效應功能有關,中性粒細胞對TH1炎癥信號的反應方式顯著影響其表型,并最終影響病理學發展。

當前,腫瘤細胞與免疫細胞之間的關聯性研究已被認為是發展新腫瘤治療方法的一個重要突破口,中性粒細胞就是在此次研究中被認為是觸發毒性反應的關鍵。當然,這也為操縱中性粒細胞以限制了毒性,并保留抗腫瘤功效提供了下一研究突破的可能。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司