- +1

大正帝國(guó):日本的烏托邦時(shí)代如何走向失敗?

大正盛世的虛實(shí)

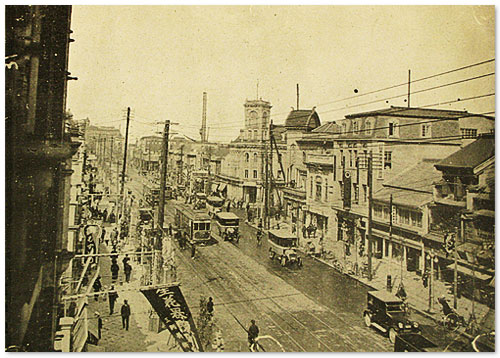

在日本的語(yǔ)境中,提到大正時(shí)代(1912-1926),人們通常會(huì)在頭腦中浮現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、文化空前繁榮的畫面;有人甚至稱其為日本近現(xiàn)代史上的“小陽(yáng)春時(shí)代”——這個(gè)詞意味著清新、溫和與希望。日本國(guó)民的這種時(shí)代印象,并非空穴來(lái)風(fēng)。竹村民郎在本書中對(duì)這一時(shí)期文化史的描繪,佐證了上述印象。不過(guò),這種描繪與展示并非出于作者個(gè)人的懷古趣味;本書前言中的如下說(shuō)法表明了作者的問(wèn)題意識(shí):“為了重新評(píng)價(jià)當(dāng)今的民主與大眾文化,我認(rèn)為首先有必要對(duì)其根源,即大正民主與‘大眾文化’的特征進(jìn)行整體上的把握。”若不從這種問(wèn)題意識(shí)來(lái)閱讀本書,那么讀者很可能僅僅把本書視為一部展示日本社會(huì)生活的浮世繪,止步于零星的歷史畫面。

不同于后來(lái)的盛世印象,同時(shí)代的日本知識(shí)分子首先看到了問(wèn)題。評(píng)論家德富蘇峰在《考驗(yàn)國(guó)民之際》(1914)一文中記下了如是觀感:“如今日本正在喪失中心點(diǎn)。政府無(wú)威信,軍隊(duì)無(wú)威信,就連政治家也無(wú)威信……我們既聽(tīng)不到在曠野中吶喊的預(yù)言家的聲音,亦看不到站立街頭,試圖指導(dǎo)國(guó)民的先覺(jué)者的影蹤。人們彼此猜忌,對(duì)自己亦疑慮不安。黑暗即將來(lái)臨。”那么,大正時(shí)代究竟是怎樣的時(shí)代?本書中閃爍其詞的“大正文化”與“民主主義”究竟具有怎樣的關(guān)聯(lián)?

以后世視角言之,“后革命時(shí)代”這一說(shuō)法可概括大正的時(shí)代氣質(zhì)。這里所說(shuō)的“革命時(shí)代”是指整個(gè)明治時(shí)期。1868年維新前后十?dāng)?shù)年間國(guó)內(nèi)的武裝流血沖突,以及1894年以后明治政府對(duì)清朝中國(guó)與沙皇俄國(guó)發(fā)動(dòng)的兩場(chǎng)對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng),先后在國(guó)內(nèi)與世界上確立了近代日本的法律秩序。前者以確立國(guó)內(nèi)憲政體制的《明治憲法》(1889)的頒布為代表;后者以確立東亞世界秩序的條約體系的成立為標(biāo)志,它由1895-1910年間簽訂的《馬關(guān)條約》《辛丑條約》《日英同盟條約》《樸茨茅斯條約》《日韓合并條約》等構(gòu)成。這些條約確立了日本在世界社會(huì)中的大國(guó)與“文明國(guó)家”的地位。從新舊兩種法權(quán)交替的角度來(lái)說(shuō),明治時(shí)期是日本史上偉大的革命年代。

隨著明治天皇于1912年的駕崩以及繼位者大正天皇生來(lái)的虛弱,日本進(jìn)入了后革命時(shí)期的日常狀態(tài)。這種時(shí)代有以下兩個(gè)特點(diǎn):第一,社會(huì)的多元化與自由化;第二,明治時(shí)期的“文明開(kāi)化”(向世界先進(jìn)文明學(xué)習(xí))這一國(guó)家目標(biāo)的喪失。前面引述的德富蘇峰的評(píng)論,正是對(duì)這一后革命時(shí)代的新事實(shí)的敏銳反應(yīng)。那么,在日本邁向現(xiàn)代文明的關(guān)鍵時(shí)刻,大正時(shí)代究竟給后世留下了怎樣的歷史經(jīng)驗(yàn)?

大正民主主義的理論與局限

首先,“大正民主主義”這一說(shuō)法的對(duì)立面,并非僅僅是指昭和前期的極權(quán)主義,更是針對(duì)明治時(shí)期的權(quán)威主義而言——明治天皇被塑造為日本這個(gè)神國(guó)與神圣家族的一位慈父。大正時(shí)代“大眾”的出現(xiàn),與個(gè)體喪失此種意義上的精神權(quán)威后的解放有關(guān)。本書中提及的“大眾社會(huì)”的出現(xiàn),正是世紀(jì)初日本社會(huì)的最大變化,它構(gòu)成了大正民主的社會(huì)環(huán)境。

大正元年劈頭而來(lái)的“大正政變”,奏響了大眾時(shí)代到來(lái)的音符。1912年12月,陸軍與政府因增設(shè)師團(tuán)的問(wèn)題發(fā)生沖突,結(jié)果導(dǎo)致了內(nèi)閣更迭;對(duì)此,民眾高舉“打破閥族!反對(duì)增師!擁護(hù)憲政!”的標(biāo)語(yǔ),在議會(huì)外展開(kāi)了倒閣運(yùn)動(dòng)。1914年1月,日本海軍高官接受德國(guó)與英國(guó)兩家公司賄賂的事實(shí)被發(fā)現(xiàn),加之紡織品減稅問(wèn)題,民眾再次展開(kāi)抗議運(yùn)動(dòng),令內(nèi)閣再次垮臺(tái)。明治國(guó)家的權(quán)力與藩閥官僚主導(dǎo)的政治秩序,開(kāi)始面臨政黨及其背后的大眾的挑戰(zhàn)。1918年原敬內(nèi)閣成立,日本政黨政治形成。1925年,日本制定了普通選舉法。

那么,這些歷史過(guò)程在什么意義上可以歸納為“民主主義”?著名的政治學(xué)者吉野作造(1878-1933)為此進(jìn)行了理論化工作。在發(fā)表于1914年的《論民眾的示威運(yùn)動(dòng)》一文中,他認(rèn)為大眾的登場(chǎng)已經(jīng)是超越了當(dāng)政者好惡的事實(shí)性問(wèn)題,因而呼吁當(dāng)政者進(jìn)行政治改革。與同期的無(wú)政府主義者、社會(huì)主義者等激進(jìn)勢(shì)力不同,吉野可以說(shuō)是提倡改良的建制派。為此,他故意避開(kāi)當(dāng)局者忌憚的“民主主義”一詞,而是使用了諸如“民眾政治”、“民本主義”等替代性說(shuō)法。吉野的政論被視為大正民主的指導(dǎo)理論,這里略作介紹。

吉野首先認(rèn)為民眾的登場(chǎng)有助于“立憲政治”即憲政的發(fā)展。這是因?yàn)椋髦握芜z留的最大問(wèn)題在于“暗室政治”,即在事關(guān)政權(quán)授受的問(wèn)題上,藩閥間進(jìn)行暗箱操作,損害了政治的正當(dāng)性;同時(shí),貴族院與樞密院權(quán)力過(guò)大,眾議院的作用未得到激活與發(fā)揮。他就此論述道:“事物本來(lái)就有利害兩面的問(wèn)題,民眾政治自然有弊害。然而若舉出弊害,寡頭政治更多。僅因寡頭政治是暗室政治,不正之事難以顯露而已。民眾政治因是大敞大開(kāi)的政治,半點(diǎn)不正行為也難逃人們的耳目。”在吉野看來(lái),一國(guó)的政治以“公明正大”為第一義,事不論好壞,原則上不能容許有秘密的存在。這是防止政治腐敗、維持政界潔白的唯一辦法。

針對(duì)為政者對(duì)民眾政治的反對(duì),吉野從三個(gè)方面向進(jìn)行了辯駁。第一種看法認(rèn)為民眾政治與國(guó)體不合,違反憲法。從明治憲法條文上說(shuō),認(rèn)為主權(quán)屬于人民自然違憲,但他認(rèn)為那不符合憲法的精神。明治天皇在維新之際曾公布“五條誓言”,其中有“廣開(kāi)議會(huì),萬(wàn)機(jī)決于公論”一條。吉野認(rèn)為只要訴之于這個(gè)明治政府立憲時(shí)刻(革命時(shí)刻)的政治原則,議會(huì)政治及其所代表的民眾政治的正當(dāng)性與合法性就會(huì)得到明證。后革命時(shí)代的困局只是一種政治不作為的表象,它掩蓋了一部真正的憲法自身具有的生命力。

第二種反對(duì)意見(jiàn)認(rèn)為,讓無(wú)知的人民參與政治無(wú)異于授利刃予孩童。吉野對(duì)此辨析說(shuō),即便受過(guò)教育的人對(duì)政治通常也是不明所以;民眾政治對(duì)人民只有一種最低限度的要求,即能否對(duì)自己要選舉的代表進(jìn)行人格判斷——判斷哪一位代表品行高潔,哪一位代表值得信賴,最終哪一位代表值得托付國(guó)事。對(duì)為政者心術(shù)的真?zhèn)芜M(jìn)行判斷,這是群眾的本能。“群眾的眼睛是雪亮的”,說(shuō)的就是這個(gè)意思。

第三種觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào)民眾政治的各種弊端。吉野認(rèn)為,這只是言過(guò)其實(shí)的自我恐嚇。比如,針對(duì)當(dāng)時(shí)日本國(guó)內(nèi)彌漫的反美情緒,吉野說(shuō),美國(guó)政治的確有問(wèn)題,但從總體上說(shuō)是利遠(yuǎn)大于弊。“今日的大總統(tǒng)威爾遜無(wú)需說(shuō),此前的塔夫脫總統(tǒng)、羅斯福總統(tǒng)、麥金萊總統(tǒng),皆是足以載入世界歷史的偉大人物……大多數(shù)的美國(guó)總統(tǒng)無(wú)論是在品格上還是在政治能力上,都不僅僅是一代偉人,更可稱為世界史之翹楚。美國(guó)總是將此等人物選出,令其主導(dǎo)國(guó)政,我們又如何能咒罵美國(guó),認(rèn)為他們?yōu)槊癖娬嗡侠勰兀俊?/p>

不過(guò),吉野并未陷入民主主義的理念論,他要考慮現(xiàn)實(shí)的國(guó)情。從原理上講,議會(huì)政治是“今日最良的制度”;但作為日本“今日最良的政治”,那只能是“以民眾政治為基礎(chǔ)的貴族政治”——國(guó)民為一偉大之精神所導(dǎo)引,而最能領(lǐng)悟此精神者在國(guó)民的監(jiān)督下從事政治活動(dòng)。這正是他對(duì)“專制的憲法論”的同情與理解。

上面簡(jiǎn)要的介紹表明,無(wú)論是在理論認(rèn)知上還是在實(shí)踐智慧上,吉野的政治論可以說(shuō)達(dá)到了時(shí)代的最高峰;這一點(diǎn)可以完全與其德國(guó)同儕、思想家馬克斯·韋伯(1864-1920)在第一次世界大戰(zhàn)期間為其祖國(guó)提供的政治處方相媲美。然而人類事務(wù)的悲劇性特點(diǎn)是,“呼喚者與被呼喚者,很少相互應(yīng)答”。但這并非緣于命運(yùn)的安排,而依然是人智之不慮。吉野的憂國(guó)懷抱與理論洞察,與大正十五年間的國(guó)內(nèi)政治大體合拍;然而在對(duì)外部世界的認(rèn)知上,他卻未能領(lǐng)先時(shí)代一步,為日本的憲政發(fā)展提供進(jìn)一步的理論支持。

大正國(guó)際合作主義為何失敗?

事實(shí)上,包括本書作者在內(nèi)的對(duì)大正民主主義的關(guān)注,即對(duì)戰(zhàn)后日本民主化過(guò)程中本土資源與內(nèi)生性格的強(qiáng)調(diào),包含著對(duì)民主化進(jìn)程的特定誤解——它忽視了外部環(huán)境,即特定國(guó)家所處的世界社會(huì)所扮演的不可或缺的角色。與“民主”這個(gè)內(nèi)部視角相應(yīng),世界政治層面上的“凡爾賽-華盛頓體制”正是理解日本政治演進(jìn)時(shí)關(guān)鍵的外部視角。

第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后,歐洲列強(qiáng)在中國(guó)的勢(shì)力大為減退,日本的對(duì)華影響力則快速上升。然而,這種局面對(duì)日本而言絕非福音。1918年1月,美國(guó)總統(tǒng)威爾遜發(fā)表了著名的“十四點(diǎn)”宣言,成為奠定戰(zhàn)后世界和平與世界新秩序的基礎(chǔ)。然而,時(shí)任日本內(nèi)務(wù)大臣的后藤新平在給首相寺內(nèi)正毅的意見(jiàn)書中卻認(rèn)為:美國(guó)的構(gòu)想“其內(nèi)在的本質(zhì)是道義的侵略主義,亦即披著公義人道外衣的偽善的大怪物”。這是日本的主流思想。當(dāng)時(shí)日本要求將“廢除人種差別原則”寫入國(guó)際聯(lián)盟規(guī)約,遭到英國(guó)、美國(guó)等的反對(duì),更強(qiáng)化了日本的這種認(rèn)識(shí)。有日本法西斯主義教父之稱的北一輝在其撰寫于上海的《日本改造法案大綱》(1919)中,將日本定位為“國(guó)際上的無(wú)產(chǎn)者”,表達(dá)了日本的屈辱感和在世界上繼續(xù)革命的意志。

不過(guò),作為凡爾賽體系確定的國(guó)際聯(lián)盟五大常任理事國(guó)之一,日本還是審時(shí)度勢(shì),表現(xiàn)出了對(duì)國(guó)際秩序相應(yīng)的協(xié)調(diào)及合作。1921年11月,包括日本在內(nèi)的列強(qiáng)在華盛頓召開(kāi)限制軍備會(huì)議;其間,列強(qiáng)特別簽訂了《九國(guó)公約》,以保證中國(guó)的獨(dú)立與完整。同時(shí),日本同意將《凡爾賽條約》中德國(guó)讓與它的膠州灣歸還中國(guó)。著名的國(guó)際政治學(xué)者E. H. 卡爾曾指出:“迫于英美聯(lián)合陣線以及世界輿論的道義壓力,日本被迫接受了這樣的結(jié)果,這即使不是公開(kāi)的失敗,無(wú)論如何也是對(duì)它的野心的嚴(yán)重抑制。”問(wèn)題在于,日本從中體味的卻是劣等的自我意識(shí):日本是一個(gè)不受歡迎的大國(guó)。因此,打破現(xiàn)存世界秩序的沖動(dòng)與呼聲,一直不絕如縷。

日本此間做出的與世界同步的努力,被后世命名為“幣原外交”的實(shí)踐為其中可圈可點(diǎn)者。1924年6月,前任駐美大使幣原喜重郎出任加藤高明內(nèi)閣外相。在就職演說(shuō)中,他說(shuō):“今天,以權(quán)謀權(quán)術(shù)為目的的政略乃至以侵略主義為政策的時(shí)代,已經(jīng)一去不復(fù)返。外交只能在正義和平的大道上前進(jìn)……此前由少數(shù)專家把持的秘密外交,今后必須在獲得國(guó)民的諒解、征詢國(guó)民意見(jiàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。”這雖是對(duì)威爾遜“十四點(diǎn)”聲明中第一條的重述,卻是日本政治家試圖挽回日本走向孤立主義的一種嘗試。他同時(shí)更準(zhǔn)確地觸碰到了時(shí)代的脈搏:“國(guó)家作為國(guó)際斗爭(zhēng)的團(tuán)體的時(shí)代,已成為遙遠(yuǎn)過(guò)去的噩夢(mèng);如今,國(guó)家是背負(fù)著建設(shè)世界永久和平與實(shí)現(xiàn)人類永遠(yuǎn)幸福使命的團(tuán)體,是進(jìn)行國(guó)際間相互合作的團(tuán)體……為狹隘的國(guó)家主義辯護(hù),這只能說(shuō)是對(duì)時(shí)代前進(jìn)步伐與趨勢(shì)的盲目與短視的觀察。”

與此相對(duì),加藤內(nèi)閣的陸軍大臣宇垣一成的世界認(rèn)識(shí)則完全相反。他反駁道:“數(shù)年來(lái)‘人道和平’這種我們所憧憬的美麗動(dòng)聽(tīng)的聲音一再響起,但那都是空洞的聲音,因?yàn)橐?guī)定國(guó)與國(guó)之間關(guān)系的,到底還是‘實(shí)力’。尤其是在白皙人種與有色人種之間的對(duì)立上,這一事實(shí)表現(xiàn)得最為露骨……倘若將強(qiáng)大的國(guó)軍從日本剝離出去,那么日本還能強(qiáng)在何處?”這是當(dāng)時(shí)日本主流的世界認(rèn)識(shí)。

隨著中國(guó)革命的順利展開(kāi),日本為強(qiáng)化控制其在中國(guó)攫取的不當(dāng)利益,開(kāi)始擺脫《九國(guó)公約》的限制。1927年的“濟(jì)南出兵”,實(shí)際上是對(duì)中國(guó)革命的直接干涉。1931年,日本占領(lǐng)了中國(guó)東北全境;1932年5月,海軍青年將校發(fā)動(dòng)政變,襲擊首相官邸,槍殺了時(shí)任首相犬養(yǎng)毅。此后,日本退出國(guó)際聯(lián)盟,開(kāi)始沿著自己設(shè)定的道路一意孤行。此舉導(dǎo)致了日本自身和世界進(jìn)入了嚴(yán)寒的黑夜。

大正帝國(guó)的教訓(xùn)

對(duì)于當(dāng)時(shí)“后革命時(shí)代”的日本而言,推進(jìn)憲政制度的落實(shí)是其固有的發(fā)展問(wèn)題。大正政治體制若能鑲嵌于適當(dāng)?shù)氖澜缟鐣?huì)中,假以時(shí)日,當(dāng)可向健康的方向成長(zhǎng)。然而,由于日本自行打破了世界政治這一最重要的外部環(huán)境,它最終喪失了保證自己健康成長(zhǎng)的目標(biāo)校正與文明約束機(jī)制。我們看到,日本作為凡爾賽-華盛頓體制下的大國(guó)的優(yōu)越感與恥辱感,在大正這個(gè)“民主”時(shí)代扮演了關(guān)鍵的角色。這些激情的政治言論廣為傳播,與“大眾”固有的均質(zhì)性格、對(duì)平等與自由的幻想、對(duì)政治參與的熱情發(fā)生了共振。另一方面,天皇制意識(shí)形態(tài)及其教育體系,進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)國(guó)民的控制。這些低水準(zhǔn)思考方式共同作用的結(jié)果,就是民族的自我毀滅。

因此,從政治文明這種事關(guān)人類命運(yùn)事務(wù)的最高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,本書所提及的文化繁榮與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各項(xiàng)成就,其實(shí)微不足道。專制主義體制必然將其置于人的尊嚴(yán)與人性的對(duì)立面,這決定了大正時(shí)期日本的大國(guó)地位在本質(zhì)上的脆弱屬性;大正民主主義并不具有天然的正當(dāng)性。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司