- +1

行走的力量——滕固龍門石窟考察中的新藝術史眼光

二十世紀上半葉,中國第一位留德藝術史博士、二十世紀中國藝術史奠基學者之一的滕固,在學成歸國后對龍門石窟進行過兩次實地考察。與以往中國傳統讀書人在造訪踏查龍門不同的是,滕固開始從雕刻這一藝術本體語言的視角,去關注龍門石窟造像的藝術風格與價值,并把它視作一把進入北魏至唐代藝術史研究堂奧的鑰匙。

一

二〇二〇年五月,法國漢學家埃瑪紐埃爾-愛德華·沙畹(Emmanuel édouard Chavannes,1865—1918)的《華北考古記》中譯本由中國畫報出版社出版,這是該社“近代以來海外涉華藝文圖志系列叢書”中的一本。《讀書》二〇二〇年第十一期刊發了旅日學者張明杰先生的《石刻藝術經典圖文——沙畹的<華北考古記>》一文,介紹了一九〇七年沙畹的華北之行及其考察游記的學術貢獻。作為一個以中國藝術史為研究專業的河南洛陽人,我尤其關注沙畹在家鄉龍門石窟的游歷,文中談到一九〇七年七月二十四日至八月四日沙畹在龍門“連續十余天進行考察與拍攝,并拓制或筆錄了大量造像及銘文”。龍門是沙畹考察之行停留時間最長的一站,也是他集中體現自己佛教藝術研究方法的重點對象。回到法國后,他在一九〇九年和一九一五年先后出版了圖片集《華北考古圖譜》和《佛教雕刻》兩書,公布了大量龍門石刻的碑文題記拓片與攝影照片,并加以解讀和考釋,這使龍門石窟得以進入二十世紀初歐洲漢學界的研究視野之中,也為后人欣賞龍門造像藝術留下了珍貴的一手圖像資料。

然而,與對沙畹考察重視情況類似的是,目前我們對近代以來龍門石窟研究史的關注,仍然大多集中在日、法、美等海外赴華學者和文物商人,如關野貞、常盤大定、沙畹、水野清一、長廣敏雄、普愛倫(Alan Priest)、弗利爾(Charles Lang Freer)等人對龍門踏查、記錄、研究與盜掘史實的挖掘上,民國時期來自政府官方與本國學者視角的保護與研究努力,長期處于“失語”和遮蔽的狀態。比如,一九九三年由龍門石窟研究所編輯的《龍門石窟研究論文選》附錄部分《龍門石窟研究論著資料目錄索引》中,編者僅收錄民國學人袁希濤、崔盈科、許同莘、錢王倬等撰寫的龍門游記五篇,以及一九三五年關百益出版的一部石刻拓片著錄《伊闕石刻圖表》。在一九九六年出版的《洛陽市志》第十五卷第四十二篇《龍門石窟志》中,對近代中外學者的龍門文物調查、研究與圖錄資料出版工作,記錄得也極為簡略。實際上,二十世紀上半葉滕固、董作賓、黃文弼、梁思成、林徽因、劉敦楨等一批具有近代新史學和新藝術史研究眼光的中國學人,借助文物考察“行走的力量”與強烈的學術“田野”意識,已然注意到龍門造像在中國古代文化史和藝術史上的獨特價值。其中,中國第一位留德藝術史博士、二十世紀中國藝術史奠基學者之一的滕固,在學成歸國后的一九三四年十二月和一九三六年十一月,曾作為國民政府中央古物保管委員會常務委員,對龍門石窟進行過兩次實地考察,先后撰寫有日記體游記《視察豫陜古跡記》(后收錄于一九三六年上海商務印書館出版的《征途訪古述記》中)、公文報告《視察汴洛古物保存狀況報告》(與董作賓、陳念中合撰,中央古物保管委員會一九三六年十二月印行),這為其隨后進一步引入德語國家藝術史風格分析方法,深入梳理北魏至唐代藝術特征的變遷脈絡,提供了新穎的切入視角,成為后人體察藝術史研究在近代中國科學化與專業化歷程的一個案例。

滕固:《征途訪古述記》,上海商務印書館1936年出版

滕固、董作賓、陳念中:《視察汴洛古物保存狀況報告》,1936年12月中央古物保管委員會印行

滕固(1901-1941)

二

滕固對龍門并不陌生,對其藝術價值的關注也是由來已久,這和他早年提出的中國古代藝術史獨創性的分期劃分方式大有關聯。早在一九二五年前后寫作《中國美術小史》時,滕固就大致將東漢至魏晉一段概括為中國美術發展的“混交時代”,強調中國美術在這一時段中轉捩與融合的變化,認為“歷史上最光榮的時代,就是混交時代。何以故?其間外來文化侵入,與其國特殊的民族精神,互相作微妙的結合,而調和之后,生出異樣的光輝”。他尤其看重東漢時期佛教傳入中土后,漢地繪畫、建筑、石刻等門類所出現的風格新變,觀察到“漢明帝時,佛教輸入了后,文化的生命之渴熱,像得了一劑清涼散;文化變態的跡象,已可追尋。到了魏晉南北朝時,佛教文化與中國文化,便公然地混交了——所謂歷史的機運轉了一新方向,文化的生命拓了一新局面”,而北魏時代先后開鑿的云岡石窟和龍門石窟,作為佛教漢傳之路上的重要兩站,無疑是體現當時中外文化與藝術混交過程的絕佳例證。因此那時還尚未踏足龍門石窟的他(一九二五年八月他和劉海粟一道赴大同考察過云岡石窟),就已在書中將云岡和龍門的藝術史價值,與意大利古城佛羅倫薩和威尼斯相提并論:“此時代的雕刻,當以佛像雕刻為代表。其大作品,如云岡、龍門諸窟的造像,猶可瞻仰評價……山西大同云岡的石窟,河南龍門的石窟,不但為中國民族美術史上的巨制,并且是世界美術史上的巨制。這些美術區域,在歷史上的位置,恐怕不在意大利的佛羅倫薩(Florence)和威尼斯(Venice)之下。以留傳下的作品而論,豐富奇麗,是千載一時的精會神聚”,以此佐證他所謂中國藝術史上“混交時代”中“外來影響與中國民族精神”的聯結關系。

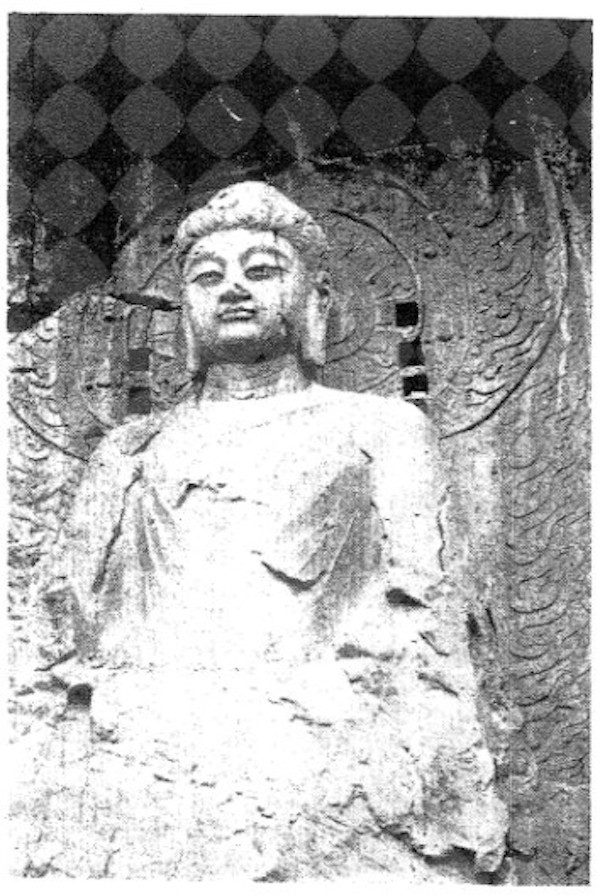

一九三四年十二月五日,以調查河南安陽侯家莊史語所殷墟發掘團工作駐地附近剛剛發生的一起文物盜掘案為契機,時任中央古物保管委員會委員的滕固和黃文弼兩人,受命從南京出發赴河南考察。在先后到訪開封、安陽,參觀河南古跡研究會、河南博物館、河南大學、殷墟發掘現場、安陽寶山石窟等處,并與地方官員會面商討河南文物保護工作之后,兩人于十四日抵達洛陽。此行的重頭戲是十六日對龍門石窟的首度探訪,這是該年滕固在河南考察最為細致詳盡的一站,也是二十世紀上半葉來自中國新派學者本土視角的一次對于龍門東西兩山各洞窟造像、銘刻、碑記等內容的綜合性記錄。滕固共考察記錄了西山的二十二個洞窟和東山的看經寺洞窟,且除極南洞和看經寺之外,他還將其余各窟依次進行了編號記錄,詳細介紹了每一窟的尺寸、外壁、入口、內壁、左右壁、天頂等位置面的狀況,并依據考察目見和山崖地勢,對龕窟逐洞作初步的分期排年。滕固對每一窟的主尊造像亦皆有細致的風格描述,且往往注意從雕刻角度評點其藝術價值與所蘊含的時代審美特色,如他在描述最為著名的盧舍那大佛時稱:“本尊宏偉莊嚴,發作波狀,軀體魁偉,衣紋淺刻,盤旋生動,極其雄勁,惟手部膝部皆已損毀,實為一大缺憾。背光船型,中刻蓮花,周作化佛火焰浮雕,宏麗絕倫。此像既合‘普照’之神性,又無所忌憚發揮初唐偉大之時代特色也。”其余各洞窟亦有類似的深描筆法,這成為滕固在考察敘述方式上的亮點所在。

1934年滕固拍攝的龍門石窟盧舍那大佛像

1934年滕固拍攝的龍門石窟盧舍那大佛左脅侍菩薩像

從清末以來龍門石窟的研究史中可以看到,在滕固之前,僅有一些國外學者如瑞典人喜龍仁(Osvald Sirén),法國人沙畹,日本人大村西崖、常盤大定、關野貞、伊東忠太等是從雕刻或佛寺建筑藝術角度關注龍門石窟的,中國傳統讀書人在造訪踏查龍門時,注意的大多都還是造像記等石刻碑碣這樣的書法性文字材料,用以滿足拓片傳播玩賞、自家臨習等需要,對于造像本體的雕刻藝術價值仍是有所忽視。一九一五年剛剛上任的洛陽縣知事曾炳章曾組織對龍門石窟的造像數目和完損情況進行過初步調查,雖編制有《伊闕龍門山造像數目表》,但同時他還是在傳世的“龍門二十品”基礎之上,又竭力搜羅新增了自認精良的北魏龍門造像題記三十品,“命工精拓”,歷時兩年著錄完成了《洛陽縣龍門山魏造像題記五十品目錄表》和《續拓龍門山魏造像記目錄》。此外,目前看到的中國人較早以考察龍門造像為題目的專論,僅有一九一七年初夏許同莘的河南游記《嵩洛游記(續)》和《龍門造像雜記》、一九一九年八月二十七日袁希濤的龍門游記《洛陽伊闕石窟佛像記》、一九二八年三月二十四日崔盈科的龍門游記《洛陽龍門之造像》。但他們只是在文中將“佛像”“造像”作為石窟的泛稱,更多關注的仍是龍門造像的數目多少和尺寸大小,缺乏對于造像雕刻風格的描述,崔盈科還在游記中承認“我曾一再翻檢《河南府志》,并未找出對于造像之記載”,因而他只得引用了滕固《中國美術小史》中對于云岡和龍門藝術價值的評價。

從這一背景來看,滕固在二十世紀三十年代中期前對于云岡(他在一九二五年和一九三五年兩次考察云岡石窟)、安陽寶山(他在一九三四年十二月十二日考察了寶山石窟)、龍門造像雕刻藝術風格與價值的關注眼光是極為難得的,已然使得他對除未曾涉足的敦煌之外的佛教石窟兩大東傳中心及其造像風格演進,有了一份實地感受與切身認知,這是他的德國藝術史形式分析訓練所造就的。他早已在心中有所準備,不再像古代沙門或文人一樣,僅僅將云岡、寶山、龍門作為一個禮佛場所來看待,而是意識到“宗教不過是一種外面的遮飾”,開始將它們視作一座座探索中國古代藝術風格是如何交融生成的“試驗場”,視作一個個充滿工匠性和裝飾性的雕刻藝術寶庫(他注意拍攝龍門造像的照片也體現出這一認識)。從雕刻這一藝術本體語言的視角,顯然是最能直觀體現出自北魏至唐代藝術在云岡至寶山、龍門一線的風格混交與整體變化過程,它們彼此之間也互有造像風格上的承繼和區別,足以證實“這種藝術的懷孕時期,果然有印度與中亞細亞的分子,其產生乃是中國民族所產;而根本價值,仍屬于中國民族精神上的”。滕固的這種觀點在考察后第二年所作的《唐代藝術的特征》一文中,又得到了更為完整的闡釋。在這篇專論中,他首先提出唐代藝術風格的形成,與魏晉南北朝后藝術家對世俗生活的表現和受域外技法的傳入影響有關,而這些正是和意大利文藝復興時期的藝術一樣,都“絕不產生于偶然,而孕育于綿延爭長的諸要素之間,承受新穎的滋養和刺戟,從而自己選擇,自己鍛煉,至適當程度蛻化而為一特異的堅強的生命”。滕固通過一套概括性的風格術語描述,將魏晉至唐代的繪畫和雕刻作品統而論之,并注意將唐代各時期造像的刻法與人物畫中的用線方式加以比對。在論說初唐部分時,他列舉了閻立本的《歷代帝王圖》、龍門西山鑼鼓洞造像(筆者推測當指潛溪寺造像)和盧舍那大佛像,認為三者均有寫實的意味,“實有一致的氣趣”,都代表了初唐時代“偉大威重”的整體藝術風格,亦對盛唐藝術的發展奠定了方向,這種看法與他一九二二年留日期間在日本京都清水寺考察時,對皇家和宗教藝術那種“教權帝權的美”的感嘆也極為相似。

在該文討論的盛唐部分,滕固又列舉了吳道子的線描人物畫、龍門東山香山寺造像(筆者推測當指鄰近的看經寺一帶造像)、唐高宗乾陵與武則天之母楊氏的順陵作為例證,他觀察到由于線條運動感的增強和淺絳渲染技法的運用,導致盛唐時代的繪畫、雕刻等各藝術形式均兼具含蓄奔放、緊張松弛的特征,帶有音樂的節奏感,呈現出一種“雅健澄澈”的氣息,這一點在香山寺的造像中得到了鮮明的展現,并和龍門北魏時期的造像風格形成對比。北魏造像尚具有濃厚的神秘清癯、秀骨清相的色彩,而盛唐造像已然飽含世俗生活的美感,雖仍表現佛像神明,卻能夠大膽取材于真實的凡界,與當時的貴族宮人形象無異,“可當作人情的流露,所以顯得現實的清明和澄澈。同時代釋道宣,致慨于當時宮娃菩薩無所分別,然我們看來,雕刻的特點即在乎此”。可見,龍門石窟在滕固的眼中成為一把進入北魏至唐代藝術史研究堂奧的鑰匙,成為一種蘊含著“物質的原料”與“學問的原料”(傅斯年語)的“國家寶藏”。

三

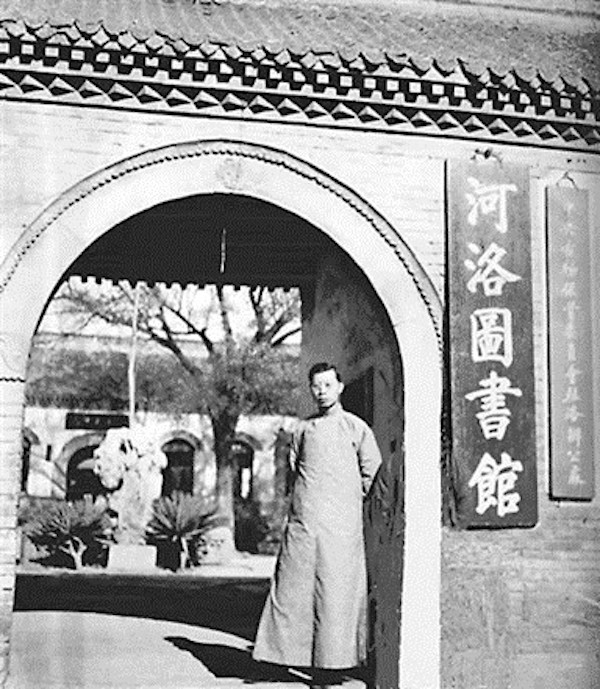

到了兩年后的一九三六年,全國各地屢屢發生的文物盜掘案件,仍然是中央古物保管委員會委員們關注的重點,尤其在洛陽,向有民眾盜掘古墓、敲鑿龍門佛頭、隨意拓印石刻以為牟利,這甚至發展成農民的一種致富手段。在當年的第十七次常務會議上,委員會決定再派滕固、董作賓和內政部禮俗司司長陳念中赴河南,與地方政府商議文物保護修繕計劃。十一月十七日,三人抵達洛陽,第二天即再次前往龍門考察。途中他們敏銳地觀察到,此前無論是中央層面還是河南地方,都對文物的出土發掘頗為積極,而對制止文物流散盜掠的工作卻多屬消極,缺乏一個文物保護與陳列的專門機構。有鑒于此,此行的亮點是推動了十一月二十日“中央古物保管委員會駐洛辦公處”在洛陽城內的河洛圖書館正式設立,這是該會繼西安、北平辦事處后的又一個地方辦事處,聘請了該會登記科前科長傅雷和曾任中瑞西北科學考查團繪圖員的考古學者荊梅丞共同留駐洛陽,擔任正副主任,并計劃邀請梁思成來洛指導龍門的修繕。隨后傅雷、荊梅丞的工作主要集中在協助河南省政府對龍門造像進行登記編目、攝影繪圖和修繕保護的工作上。

傅雷和荊梅丞在龍門石窟進行登記編目和攝影繪圖工作

此次在滕固、董作賓、陳念中三人聯名撰寫提交的龍門修繕規劃方案中,還計劃引入河南省建設廳和民政廳的參與,設想在龍門各洞窟舊有寺院的基址之上新建寺舍建筑,顯得頗為大膽,對佛龕造像則提出要堅持“修舊如舊”的原則,并預備安排專人對造像逐洞拍攝,特別強調了“以龍門造像為藝術遺跡,攝影時分段采景,應不離藝術史之觀點”,恰可看到他們將龍門造像作為獨立的雕刻藝術品看待的近代學術眼光。因此,這一看似宏大的工作規劃,卻正體現著滕固等一批新派中國學者相當整體的龍門研究觀。一九〇二年日本建筑學家伊東忠太在考察龍門后就曾承認:“實話說,不花三個月時間,對重要物件進行現場測量、摹寫、攝影,則所謂龍門石窟群之研究,終究只能是蜻蜓點水”,可借此佐證這一工作設想的必要性和與之伴隨的困難度。在報告最后,三人還對龍門未來修葺一新的面貌加以了展望:“且伊水兩岸,風景名勝,龍門古跡,著聞于世,將來如能將附近公路修理完好,兩山樹木,加以栽植,則可成為游覽區域,于保護古跡及繁榮地方,均有裨益。”然而,這些理想中針對龍門古跡的修繕與保護規劃,隨后都因全面抗戰爆發后華北的淪陷而付諸東流了。

1935年4月17日中央古物保管委員會第二次全體會議合影(后排左三為滕固,前排左二為傅斯年,右一為李濟)

1936年底傅雷在洛陽河洛圖書館門前留影,右側可見“中央古物保管委員會駐洛辦公處”的牌子

四

從滕固的兩次龍門石窟考察中可以看出,二十世紀上半葉的中國新派學人群體,顯然具備了難得的近代藝術品鑒賞與保護的觀照方式,注重的正是對于古物除卻“文物”屬性之外,所承載的那份“美感”及其背后整體時代審美風尚的揭示,具有敏銳細膩的審美洞察力,如滕固對盧舍那大佛“偉大威重”之美的概括,體現的正是一種“整體文化史觀”的新藝術史眼光。在他們那里,“龍門”已然作為一個文化與藝術符號被制造出來,成為中國藝術史中可以被討論的話題與關注的對象。這種由古代文人精英藝術下移到“地方社會”基層田野的視角轉換和范式轉型,是對田野實地調查的“行走的力量”和古物“原境”現場的重視還原,同時引入了域外文化史、藝術史的材料與研究視角,通過中外問題的比照思考,使得中國藝術史的研究史觀、歷史分期、討論對象、關注題材、史料范圍與書寫方式都大大轉型和擴充,有關中國藝術的歷史解釋自此開始變得更為豐富和多元起來,而所謂“美術考古”的新研究意味也隱然出現。龍門石窟不僅被包括滕固在內的中國新派學者視作佛教藝術中國化的核心,更成為在國富民強、政教合一的盛唐時代,中國文化與外來文化自信“混交”的象征意象,而彼時的中國學者,也從龍門自清末以來因國勢衰微而屢遭損毀盜鑿的鮮明對比與可悲狀況之中,體味到了千年盛衰變遷史的落寞惆悵與錐心之痛。

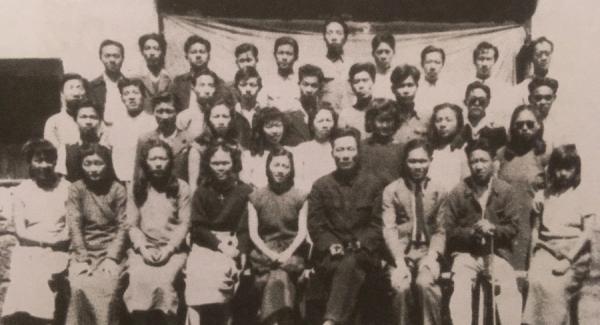

1940年代,滕固與國立藝專學生合影

在這其中,早于滕固的一批近代歐洲及日本學者在華的游歷考察,無疑都對他產生過相當大的影響與刺激,可以說,彼時中國學術界中的有識之士,對包括沙畹在內的歐洲人、日本人先于自己的那種不辭勞苦、前赴后繼,遍訪中國大地,研究中國文化的熱情是印象深刻的,那種因海外漢學發達所帶來的壓力而意欲追隨、模仿,卻又時刻感受到落后并警覺的復雜情感交織纏繞,溢于言表的“慚愧”“憤慨”甚至是“奇恥”的痛疾之語,恰恰是驅動他們在孜孜以求的學術事業耕耘背后的情感關鍵詞,凸顯出自身以民族藝術事業復興民族精神的堅定決心。一九三六年滕固在《西陲的藝術》一文結尾中便不無激動地反問道:“西陲的探險,嚴格地說,自前世紀末至今世紀,凡四五十年之中,俄國、英國、德國、法國及日本,屢次派隊前往,掠取珍貴的遺物而畀歸于其國家。雖然憑藉他們的這種壯舉,使我們對于西陲的認識,日益增加光明,但我們反省起來,真覺得奇恥大辱。第一,在我們的版圖內的邊陲要地,為什么讓他們任意角逐?第二,這種學術的探險工作,我們為什么不搶先去做?我們可以從酣夢醒過來了,我們應該趕上前去洗雪這種被侮辱的奇恥”,這不能不說彰顯著二十世紀三十年代中國學術界“學術中國化”運動的思潮色彩,顯示出“我們要科學的東方學之正統在中國”“把漢學中心奪回中國”的學術爭勝心態。這種雪恥意味也有力推動了近代中國學者對于構建文物保護與藝術史研究新方式的思考與更新,給予后人深刻的啟示性意義。如今,在這個中外文明交流互鑒的新時代,再次回望八十多年前那群奔波羈旅、行役之勞的堅定背影,不啻成為我們在思考古代藝術遺產應當如何賡續傳承之際,映襯一代中國學人迷思與努力的鮮明寫照。

(本文作者為清華大學美術學院藝術史論系博士,原標題為《行走的力量——滕固兩次龍門石窟考察中的新藝術史眼光》,全文原載《讀書》2021年第7期。澎湃新聞經作者授權轉刊時有編輯。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司