- +1

1950年代周作人的“朋友圈”:他都跟哪些人打交道

盡管褒貶不一,周作人其人其作都是現(xiàn)代文壇的巨大存在,不容等閑視之。余生也晚,喜歡讀書是更晚的事,自問最早何時接觸知堂文章,已了無印象。了解其生平,大概始于購讀倪墨炎的《中國的叛徒與隱士:周作人》。等以后更權(quán)威的周作人傳出來,卻只在圖書館借閱了。并不是不值得買,實在是家里空間有限。

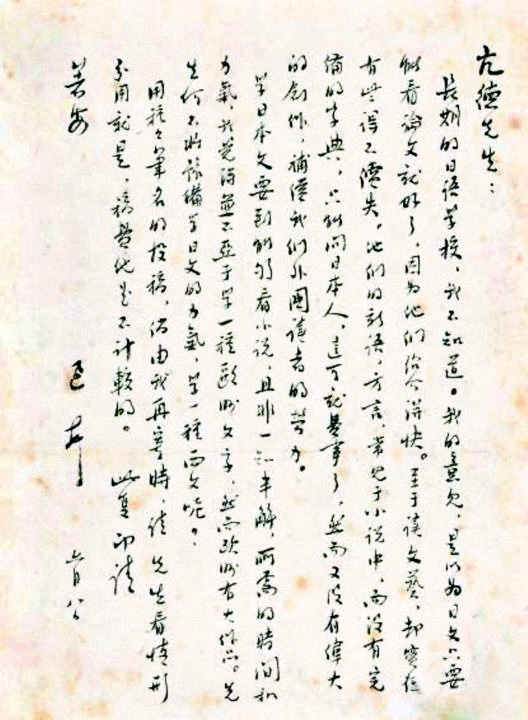

翻讀止庵《周作人傳》,第九章錄有一句周作人的話:“孺牛齊甘雪窗克安等人是常來的客人”(《橫浜橋邊》,《亦報》1950年6月29日,署名十山。后文標(biāo)注出處的年月日均予簡化)。接下來,止庵先生解釋:“孺牛即陶亢德,齊甘即徐淦;王古魯、方紀(jì)生、康嗣群、金性堯、施蟄存、謝剛主等,亦與周氏來往較多。”此處有些語焉不詳,“雪窗克安”具體指誰呢?

近一年多來,筆者將大量時間用于蒐集并抄錄陶亢德先生的文字,解放前的大致錄完,終于進行到了《亦報》。等著實費了一些周折,報紙終于到手,興奮之馀定睛一看,但見滿目化名。只得先老老實實做一番案頭工作。瀏覽之余,我想已能解答前述疑問。

齊甘即徐淦

“齊甘”最早被揭曉答案。鐘叔河《兒童雜事詩箋釋》,引徐淦生前親口回憶,自承齊甘就是其本人,因是諧音。我估計,這個諧音要從紹興話去讀,才能辨出味道。不過,鐘先生又說,孺牛“可能是周氏一九五零年出獄后留上海期間的居停主人尤炳圻”。假如這話也來自徐淦,不免有點令人瞠目。

1949年1月26日,周作人從南京的老虎橋監(jiān)獄交保釋放,因兵荒馬亂,津浦路不通,遂來上海,寄居在位于虹口橫浜橋附近福德里尤炳圻家的亭子間,直到同年8月15日返回北京,前后足有198天。在滬期間,一些作家朋友如周黎庵與孔另境相偕,去橫浜橋尤宅看望過一次。(周劭《周作人與<秋燈瑣記>》)金性堯去時已經(jīng)是夏天了,印象深刻的是知堂的赤膊形象。(金性堯《葉落歸根》)徐訏則記得金性堯做東請周作人吃過一頓飯,席間有他和周黎庵。(徐訏《從“金性堯的席上”說起》)

友人之中多次去尤宅拜訪的,是周氏的紹興同鄉(xiāng)陶亢德和徐淦。《橫浜橋邊》里寫,有一次,孺牛與齊甘提了個大錫壺裝的酒,與周氏見面。其后孺牛帶了兩瓶法國好酒與高唐(高唐即唐大郎。老鷹《亦報同文之名》:“高唐我知道是大郎先生的筆名,為什么唐字之上冠一高字,這個我不很清楚了。”《亦報》1950.1.14)一起去找周作人,那次齊甘不在。后一次的時點,周作人查了日記,說是1949年6月初,前次聚會則還要早兩個月。更據(jù)徐淦《忘年交瑣話》所憶,1949年春節(jié)剛過,陶亢德即已得知周氏下落,徐在陶的指引下,兩人結(jié)伴提了三斤花雕,一包帶殼花生去尤家訪周。最后也是陶徐,與知堂把酒話別。稍事合計,陶徐二人過訪尤宅的趟數(shù),何止三次。周作人既住在尤家,一來與尤炳圻天天見面,二則尤也不是客人。所以,鐘先生的轉(zhuǎn)述已大有破綻。

金性堯是見證人

1949年7月,上海創(chuàng)辦了兩張新式小報,《亦報》是其中之一。《亦報》創(chuàng)刊伊始,周作人并未現(xiàn)身,要等到11月22日才登場。中間經(jīng)過近四個月的醞釀。能邀請周作人這樣份量的大家“出山”,在《亦報》主編唐大郎看來,自是幸事一樁,為此他還專門寫了首打油詩,自注中有“終大郎之世,算他不曾白做編輯也”句。(《寄齊甘北京》,《亦報》1950.1.9)

徐淦是袁殊《新中國報》社的舊屬,曾用名王予,是1944年接待上海作家赴蘇州旅游的東道主之一,也在一年前周作人路過蘇州時接待過他。抗戰(zhàn)勝利后,他恢復(fù)了本名。上海解放前夕,徐淦供職于《自由論壇晚報》任要聞版編輯,那時他便已接洽并登過知堂的小品文。以后他赴京定居,住進八道灣里的苦茶庵,成了周作人的房客。近鄰有江紹原家屬。

陶亢德在《亦報》時期的情形,金性堯在一篇文章的結(jié)尾介紹:

《隨筆》中幾次提到哲安,如《猩猩的血》中說:“哲安鄉(xiāng)兄新編知識連環(huán)圖畫《動物園》。”這是指陶亢德兄,他通曉英文日文,當(dāng)時對動物學(xué)很感興趣,還編了幾本連環(huán)畫,借此以謀稻粱。《隨筆》中還提到孺牛、某甲、雪窗的名字,也是指他,因為唐大郎也喜歡他的文章,所以《亦報》時有刊載。現(xiàn)在《亦報》早已停刊,周陶唐都已先后逝世,《飯后隨筆》又作為新書問世了。(《飯后隨筆》,《不殤錄》漢語大詞典出版社1997年版)

金先生是過來人,尤其是其本人還在《亦報》以筆名“趙天一”撰寫過不少文章。他的話理應(yīng)重視。

孺牛、某甲系一人

“孺牛”在《亦報》創(chuàng)刊號就已出現(xiàn)(齊甘的專欄《亦文章》也見于創(chuàng)刊號)。起先,專欄名為《文壇雜事》,后改為《夜讀書》。署名“孺牛”的文章里經(jīng)常寫到的人物,如徐訏、鄒韜奮、林語堂,是陶亢德的同事和前輩;老舍、冰心、郭沫若,都是陶亢德主編雜志時打過交道的作者;一折八扣書、大量的英美題材,也是陶氏以前津津樂道的。孺牛是陶亢德,學(xué)界幾無異議。

“某甲”最早的專欄《日日談》,稍晚于孺牛和齊甘。他在《不爭氣的中國煙》(《亦報》1949.9.18)里說:“十幾年前,我寫文章罵過南洋煙草公司,因為它一面登廣告大呼‘中國人應(yīng)吸中國煙’,一方面它的中國煙上竟無半個中國字。”尋出陶亢德所撰時評《瞎來來之感》(《宇宙風(fēng)》1935年第4期):“我有位朋友原愛吸外國煙,說是煙味有點‘洋氣’。近來因見國煙運動,烈烈轟轟,又常在報上見到中國人應(yīng)吸中國煙等警語而慚愧,于是改吸中國煙。可是每次我去訪他遞煙給我時,總是慨乎言之的道:中國人應(yīng)當(dāng)吸中國煙,不錯,可是中國煙也得用中國字表明是中國煙才對吧,而事實又何如?”前后比照,正相對榫。1950年后,“某甲”的專欄改為《姑妄言之》,這名號在十幾年前陶氏主編《宇宙風(fēng)》時就用過。

雪窗:家鄉(xiāng)有座百家廟

“雪窗”(專欄名《偽風(fēng)月談》)更晚出現(xiàn),他曾說:“兄弟忝為自由職業(yè)者將二十年。”(《讀書》,《亦報》1950.1.26)又說:“我知有某書印明某名人校閱,實則此名人未嘗校閱過一個字也。”(《譯書》,《亦報》1950.1.27)這些似可對應(yīng)于陶亢德的書刊編輯經(jīng)歷。

雪窗還說:“我愛小孩,但又少觀察之暇,故雖勞任六個孩子的父親,未能寫一篇兒童生活的文章。”(《談情說愛》,《亦報》1950.1.29)查《讀書》雜志1994年第五期周劭《失落感舊(之二)》,陶亢德正有六位子女。

更為關(guān)鍵的是,雪窗說:“離我鄉(xiāng)幾里有座百家廟……譬如正月里做燈頭戲。”(《百家廟》,《亦報》1950.8.22)又說:“我即陶堰人也,少小離家,老大不回,鄉(xiāng)音已改,鬢毛早衰。”(《山里果子聯(lián)聯(lián)串》,《亦報》1950.10.18)按:百家廟是紹興陶堰鎮(zhèn)的歷史名跡。祁彪佳《祁忠敏公日記》:“謁百家廟,陶堰之土神為漢會稽嚴(yán)長史助也。”張岱《陶庵夢憶·嚴(yán)助廟》:“陶堰司徒廟,漢會稽太守嚴(yán)助廟也。”而陶亢德正是陶堰人;另據(jù)《紹興縣志》介紹,紹興元宵節(jié)期間,城鄉(xiāng)多演戲娛樂,有連演數(shù)天、十?dāng)?shù)天者,俗稱“十八日燈頭戲”。李慈銘《越縵堂日記》載:“吾鄉(xiāng)燈市首數(shù)陶堰。”揆諸陶氏解放前的作品,其中“燈頭戲”亦不止一見。

總之,雪窗是陶亢德的另一筆名無疑了。

克安:徐文長同鄉(xiāng)同姓

那么“克安”呢?這名字初見于某甲的文章《虹廟的藥簽》(《亦報》1949.9.4):“有人建議取締虹廟的藥簽,我的朋友克安君舉兩只手贊成。”透露他與陶亢德關(guān)系緊密。稍嫌詭異的是,此時克安之名尚不見于《亦報》。要等到第二年一月廿日,才見到克安的首篇文章。注意到前一天,徐淦以本名發(fā)表了一篇《略與河伯娶婦有關(guān)》。既然雪窗是陶亢德,那克安會不會同是徐淦?

終于翻至1950年5月23日《亦報》,克安有一篇《對徐文長發(fā)生興趣》。其中說:“和我同鄉(xiāng)同姓的徐渭文長。”徐渭是紹興人,所以克安既是陶亢德的密友,又是《亦報》同人之中姓徐的紹興人,基本可斷定即是徐淦。答案明朗后,會發(fā)現(xiàn)“克安”兩字,約略可以反切念成“淦”,還是蠻巧妙的。

克安還說:“我的父親,年已六十有零……自抗戰(zhàn)初起那年十一月三十一日,他一生的事業(yè),一個電燈公司,毀于日本飛機的轟炸,他就還鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)。”(《不盡包袱滾滾來》,《亦報》1950.8.8)參閱王予《四歲之前》(《太平洋周報》1944年第99/100期),可大體知悉徐淦的身世:祖父在家鄉(xiāng)開米行起家,父親在杭州辦人力車公司,經(jīng)營愈加成功。看來最后還辦起了電燈公司,直至被日軍炸毀。

將周作人引入《亦報》

將周作人引入《亦報》的人,目前所知主要是陶亢德。筆者以為,徐淦似也與有力焉。知堂的首次“復(fù)出”,即由他引薦。從1950年元旦起,江紹原的哲嗣江幼農(nóng),也成了《亦報》作者。徐淦大概不無推薦之功吧。另外,兒童雜事詩是知堂獄中的舊稿,拿去給亦報發(fā)表時,也經(jīng)過了陶徐兩人的共同商討。

1949年12月9日《亦報》發(fā)表高唐《送齊甘》一文,透露:“半月前他特地來看我,說要出門去讀書,不幾天,果然走了,現(xiàn)在登他的稿子,是從外頭寄來的。”不難推算,徐淦于1949年11月中旬赴京。緊接著,知堂即現(xiàn)身《亦報》。如果這純是巧合,那唐大郎為何寄詩給徐以示感謝?

此前,齊甘曾寄信唐大郎,批評另一同文(按:“同文”是指同在該報撰文的作者。此處具體是指勤孟《陸禮華的小東西》10月25日出版。此文涉及隱私,頗有些低級趣味)的不通。這事竟被唐大郎公之于眾(高唐《讀了齊甘的信以后》,《亦報》1949.10.29),引發(fā)議論紛紛。而《送齊甘》還不無惆悵地說,“齊甘走了,我好像走了一個照應(yīng)我的人”,并希冀某甲代替齊甘,負監(jiān)督之責(zé)。上述種種,非比尋常,著實耐人尋味。顯然,徐淦和陶亢德均為《亦報》創(chuàng)辦之初的特約撰稿人。

為什么用那么多筆名

概而言之,前述周作人口中“孺牛齊甘雪窗克安”,盡管說得熱鬧,實際上不過區(qū)區(qū)兩人。無獨有偶,周作人署名“十山”所寫《兒童詩與補遺》(《亦報》1950.3.10)開頭道:“東郭生著有兒童詩若干首,預(yù)備托亦報發(fā)表,抄了先給孺牛齊甘諸公一看,齊公覺得兒童游戲部分遺漏太多,開出一個單子來主張?zhí)硌a,孺牛則以為過年這時節(jié)還有許多事可記,特別有趣味的是看燈頭戲。”文章最后總結(jié):“我便來折衷的說……”東郭生、十山不都是周作人自己么,怎么口氣貌似兩人?這樣的例子還有。如某甲《敬惜電燈》(《亦報》1950.2.12):“我本來學(xué)孺牛先生的樣,夜讀書,而且只賣點怡情悅性的短文章,尤其是笑聞軼事之類。”實則也是在自說自話。

也許周、陶童心未泯,在和讀者開玩笑。若問何苦要故弄狡獪呢?仔細一想,兩人在《亦報》同一版面,常以不同筆名多次出現(xiàn),最多時甚至同天刊發(fā)三篇短文。知情者盡管不會介意,可當(dāng)年的普通讀者若是知道真相,又會怎么想?會不會有所指摘呢?

據(jù)統(tǒng)計,知堂在《亦報》上前后用過十多個不同筆名,堪稱同文作者筆名之冠。起初隔天一篇(專欄名“隔日談”),以后每天一篇(專欄名“飯后隨筆”),甚至更多。非是知堂寫文章成癮,只因老先生返京生活之初手頭拮據(jù),《亦報》稿費成了主要的收入來源。假如不為稻粱謀,何至于此呢?由是觀之,知堂以四個筆名指稱兩人,似也有掩飾門庭冷落之微意。從這個角度,或許也可辨出一絲苦澀吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司