- +1

甘肅的絲路文化遺存因何絢爛多彩?

我們熟悉的“絲綢之路”在西方人看來是怎樣的?這是個很有意思的問題。甘肅是古絲綢之路的黃金段,甘肅博物館館長俄軍在接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)專訪時表示,中國人所說的絲綢之路是指西漢張騫出使西域來鑿空并且開通的,過去以長安為起點,經(jīng)過甘肅、新疆到中亞和西亞,并且連接到了地中海各國的陸上通道;而西方視角下的“絲路”是等待神秘的東方打開大門。

澎湃新聞:甘肅是古絲綢之路的黃金段,是歷史上東西方文化交匯之地,更是軍事要塞,這些跟其特殊的地理位置密切相關(guān)吧?

俄軍:在甘肅人眼中,一直覺得甘肅的版圖非常扭曲,看地圖輪廓很像狗啃的骨頭,兩邊大,中間細,現(xiàn)在有人說它像如意。我認為甘肅是一把木楔子,疆土之所以變成這樣有其自身道理。

從中原開始我們看地圖,南邊是吐蕃藏族,蒙古在北邊,往西看是突厥,整個少數(shù)民族都通過甘肅擠壓著我們中原的核心地帶,我們是漢代最直接的邊疆地區(qū)。漢武帝為什么要鑿通西域,一個原因是為鞏固疆土需要,控制河西走廊,在冷兵器時代就控制了祖國的邊疆,然后建立河西四郡,這四郡的目的就是控制水源。

在河西走廊沒有水源,幾乎寸步難行,陽關(guān)玉門關(guān)是土墩墩,是駐兵營的地方,在那一帶,方圓幾十里就那個地方有水源,把兵布在那等就行,取水必須到這里來取。漢武帝認為作為天之子,找不著天,它的精神層面的立意沒有了,西天就在昆侖山,因此鑿空西域和打通西域有非常重要的政治目的。

第二出于軍事目的,如我剛才所言,迄今為止,甘肅在中國的軍事地理上仍占有很重要的位置,有很多非常重要的軍事設(shè)施在甘肅。但是因為它獨特的地理環(huán)境,因而在甘肅也留下非常多彩的文化遺存。用季羨林先生的話說,世界上歷史悠久、地域廣闊、自成體系、影響深遠的文化體系只有四個,中國、印度、希臘和伊斯蘭,而研究這種匯流現(xiàn)象、匯流規(guī)律的地區(qū),最好的、最有條件的就是新疆和敦煌。

澎湃新聞:作為古絲綢之路的必經(jīng)之地,你立足甘肅,對絲綢之路的研究也持續(xù)多年,能否具體介紹一下你視線下的絲綢之路。

俄軍:對絲綢之路歷史的研究,我們東方人看絲綢之路和西方人去探索絲綢之路是個不同的狀態(tài)。我們中國人所說的著名的絲綢之路是指西漢張騫出使西域來鑿空并且開通的,過去以長安為起點,經(jīng)過甘肅、新疆到中亞和西亞,并且連接到了地中海各國的陸上通道。從狹義來講這條路主要是以貨物為中心的一條交通要道。

到了19世紀后期,德國地理學家,近代地貌學的創(chuàng)始人,李希?霍芬他重新對這條貫穿世界的重要的交通要道冠以一個非常響亮的名字——“絲綢之路”,這一名稱最后被中外的地理學家、或交通史學家或歷史學家甚至文物的考古學家們普遍所接受。但是實際上這條路的誕生涵蓋了古今人類的政治、經(jīng)濟、文化、藝術(shù)和宗教的各個方面,它成為現(xiàn)在我們講東西方文化乃至世界文明進行溝通、交融的一個非常重要的大通道。

東方人對這條路的認識是漢代以后,特別是漢武帝讓張騫鑿通了西域之后所形成的交通通道。但西方人認為這條路是西方和中亞的一些強權(quán)政治的國家,把他們的影響逐步地向東擴散的過程中,一直等待神秘的東方能夠打開這扇大門以讓他們的文化能夠進來,這個觀點有可能跟大家在報紙上看到的觀點不太一樣。

漢武帝讓張騫鑿通西域之后,也是一個漢朝政府行為,不斷地、頻繁地派出使節(jié)去出訪西方的國家。包括從西面?zhèn)鬟^來的很多宗教和文化,它們也是政府的強力行為,政府的強力政治通過文化來進行影響和傳播,因此,大家都說絲綢之路是民間的,但我認為絲綢之路它當然首先出于政治的要求,是出于疆土需要。源源不斷地一批批的僧侶、商人和使節(jié)沿絲綢之路進行互相影響。從東方往西方傳的宗教也有,我們的道教、儒家的一些經(jīng)典也是通過這條路傳過去的,但是西方接受多少是另一回事,反過來我們留下的西方東西很多。

澎湃新聞:甘肅博物館設(shè)有“絲綢之路文明”展廳,系統(tǒng)展示古絲綢之路的精美文物。應該說“絲路文明”的范圍是很大的,這個展覽的策展思路是怎樣的,以及當初如何選定這420余件絲路文物?

俄軍:“絲綢之路文明”展是我們甘肅博物館的特色,也是全國乃至世界上唯一的。這個展覽其實是基于上世紀一位日本學者的研究。當初聯(lián)合辦展,對方要求從我們博物館抽取一部分文物,與中國歷史博物館聯(lián)合到日本大阪做了一個絲綢之路的文物精華展。回來以后我們的學者根據(jù)日本學者的研究成果,利用他們選文物的名單在我們館里做了這樣一個陳列。這在當時算很新穎的陳列,一改過去博物館一定要做斷代的、編年史的這種陳列的特征,獨出心裁地做了一個類似于主題展覽的陳列。

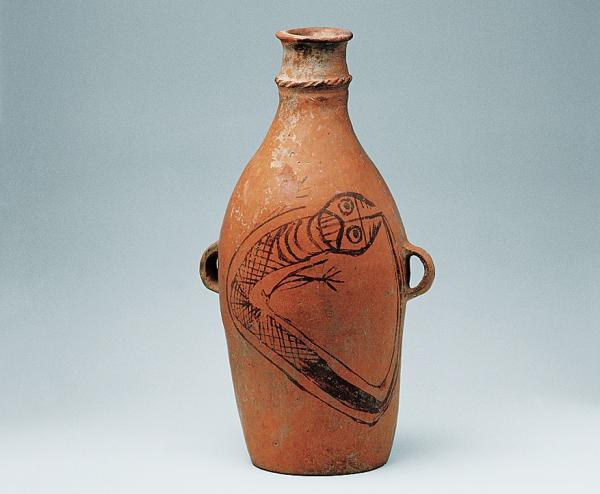

四壩文化鑲綠松石彩陶罐。

澎湃新聞:當時國內(nèi)還沒有“絲路”方面的研究?

俄軍:當時我們還沒有這個意識。剛才我提及,現(xiàn)在對于絲綢之路的研究,都是中國人從東方看西方的角度研究絲綢之路。但更重要的是如果我們研究西方的絲綢之路研究史,會發(fā)現(xiàn)西方人是以國家的力量在不斷浸潤和侵蝕東方世界,我們的門戶不打開都由不得我們。實際上中國的開放永遠是被動的,從古代絲綢之路開始說起,也是如此。正如我們現(xiàn)在所處的這個環(huán)境,之所以要講“一帶一路”,它除了具有重要的歷史意義,還具有很大的現(xiàn)實意義,是基于國際大背景和國際大形勢提出來的。

澎湃新聞:“一帶一路”其實是為了主動地迎合國際形勢?

俄軍:是的,主動地迎合對方并開放,主動地去同外國交流,建立我們自己的新的國際格局和經(jīng)濟模式。當然我的這個觀點不一定是最好的觀點。但(國家)現(xiàn)在重視對絲綢之路的研究,我們學者要利用這種格局拓展我們的研究。

澎湃新聞:甘肅博物館的鎮(zhèn)館之寶東漢“銅奔馬”以及儀仗隊,它們也是被列入甘博“絲綢之路文明”的主題展中展出,怎么理解“銅奔馬”與絲路的關(guān)聯(lián)?

俄軍:因為銅奔馬的出土地是甘肅武威,而武威當時在絲路上占了非常重要的地位。當時的涼州(甘肅省武威市市轄區(qū))是隸屬河西走廊的一個戰(zhàn)略要地,更重要的是它是西方僧侶和商人進入中原的重要驛站。

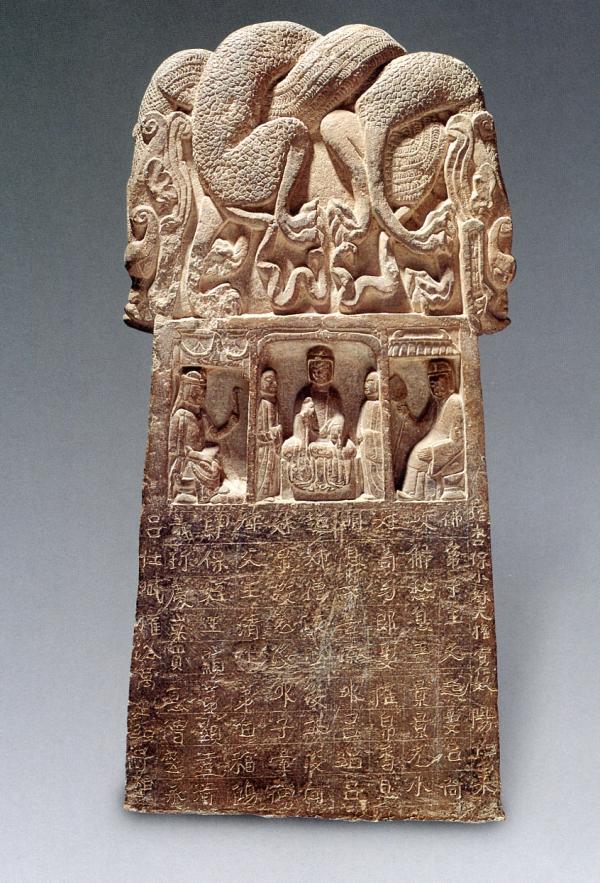

大家都知道鳩摩羅什,鳩摩羅什就是被前梁和后梁的國王掠到中原來的。那個時候的統(tǒng)治者認為,如果統(tǒng)治者控制不了人的精神和思想,那么談統(tǒng)治是一種空話。當時的統(tǒng)治者用鳩摩羅什的佛教理論和佛教思想,目的在于實現(xiàn)使人們臣服于皇家的觀點和理念這一夢想。所以說在涼州這個地方,之所以能形成佛教上的“涼州模式”,更深層的意思是讓當?shù)氐姆鸾套兂山y(tǒng)治者統(tǒng)治人們思想和行為的重要文化,一種精神上的控制。

那么在這個地方出現(xiàn)“銅奔馬”,標志著當時人們對生老病死的一種追求,代表人們?nèi)ナ乐蟊枷蛭鞣綐O樂世界后所有的東西,你看我們后面那個墓葬(出土)包括吃、穿、用,還有墓葬里一整套的碉樓院,都是冥器,那個時候人們覺得去西方世界,我要住就要住七層高的房子,大的院子,我用的是烤爐、烤架,大的方盅和壺,同時我的出行將是浩浩蕩蕩的車馬隊,前面領(lǐng)騎的就是那匹“銅奔馬”,干嗎?為了奔向我浩浩蕩蕩的天國。

澎湃新聞:去年絲綢之路成功申遺,國家又將建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”(簡稱“一帶一路”)列入戰(zhàn)略構(gòu)想,甘肅是古絲綢之路的黃金段,作為甘肅博物館館長,你在拓展絲綢之路研究以及展覽策展、文化發(fā)展方面有沒有一些新的構(gòu)想?

俄軍:有。藏品是國家的瑰寶,也是民族文化精粹的集中反映,承載著民族文明進化過程中所有的信息。我們要通過研究和展覽,完整系統(tǒng)地將這些信息推向社會各界,讓人民認知民族的過去、感知現(xiàn)在,展望未來,這是我們的任務。

如何讓庫房里的文物活起來?我們現(xiàn)在準備連續(xù)做四到五個絲綢之路的系列展覽,以“絲綢之路文明展”為基本陳列和基調(diào)。比如現(xiàn)在正在甘肅博物館一樓展廳展出“朔方翔鷹”的草原絲綢之路展,這個展結(jié)束以后,我們將聯(lián)合沿海七省舉辦“碧帆遠影——海上絲綢之路文物展”。第三,我們將做一個“羌與戎”的展覽,聯(lián)合北大歷史學院和陜西歷史考古院舉辦一個先秦文化考古成果展覽。整體來講,使人們形成對草原絲路文化、絲綢之路綠洲文化和海上絲綢之路文化整體、立體的認識。

第二個方面就是側(cè)重于“絲綢之路學”的研究。現(xiàn)在研究情況是十九世紀以前西方關(guān)于絲綢之路的研究很多,但是我們對絲綢之路史的研究做得不夠。我最近在做的就是關(guān)于絲綢之路研究史的研究。

澎湃新聞:這其中有什么有意思的課題呢?

俄軍:比如關(guān)于文明之間互相影響和浸潤的問題。我們一直都說中華文明是主要的文明、“中華文明中心論”,但實際上,文明之光在世界各地在同時期大概是差不多的。

當亞歷山大東征的時候,當波斯帝國在不斷擴張的時候,同時佛教藝術(shù)不斷浸潤我們東方的時候,中華文明和世界上的其他文明是在不斷地相互影響的。文明之光在相互照耀,相互影響,但是又保留著各自文明的獨立性和完整性,而不是由西方這種普世的文明理論和文明概念去影響別的國家。當今世界出現(xiàn)的很多問題就是西方在用它們的民主觀念、普世觀念,去統(tǒng)一地影響一個地區(qū)的做法,其實往往是行不通的、失敗的。

為什么這么說呢?印度文明有它本身印度教的文明、它自己創(chuàng)新的佛教文明和外來的伊斯蘭文明。伊斯蘭文明曾經(jīng)也影響過印度,但亞歷山大東征的時候印度必然在其中,他們是把很多神廟扒了建了伊斯蘭的塔。但你現(xiàn)在回過頭去看的時候其實他們的文明是共生的,因為伊斯蘭文明畢竟留下了一個非常短暫的瞬間,但是在歷史長河中他們這種強制的狀態(tài)沒有留下太多的東西,說明印度文化不但是包容的,而且吸納了,同時也堅持住了自己文明的特征。

在中國也是這樣,漢地文化與藏地文化相互交融,比如西藏的青銅造像就受到漢地文化的影響。過度地堅持一種文明一元獨大是不對的,文化是共生發(fā)展的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司