- +1

在食欲不振的夏天,我最想吃的是它

原創(chuàng) 沈書枝 單讀

夏天常常讓人食欲不振,但有一樣時令蔬菜,總能挑逗水鄉(xiāng)人的味蕾,它就是茭白。生長于安徽南陵的沈書枝,也是茭白的忠實(shí)粉絲,每次回到家鄉(xiāng),媽媽做的茭白炒肉絲,她可以連著吃上好幾天,兒時采摘到的鮮嫩茭白,更是難以忘懷的味覺記憶。

茭白其實(shí)是古稱為“菰”的茭草植株,體內(nèi)感染黑穗菌(也稱“菰黑粉菌”)之后才出現(xiàn)的,而未被感染的茭草能結(jié)出果實(shí),名為菰米。它們都早早出現(xiàn)在了人們的飯桌上,熟稔古代文學(xué)的沈書枝將在今天分享的這篇文章中,用食物當(dāng)作觸角,探向歷史。她考據(jù)了歷代文人墨客提及菰米或茭白的詩文,向我們道來從菰米到茭白的食用歷史,以及它們作為意象,被古人寄托了怎樣的情愫。

菰米和茭白如今依然出現(xiàn)在我們的飯桌上,但我們已經(jīng)不像古人那樣,見過它們在土地里的模樣,熟悉它們到餐桌前所經(jīng)歷的勞作。食物作為消費(fèi)對象,雖然依舊讓我們產(chǎn)生情感,但也不再能承載如此豐厚的意義。好像只有食物本身成了最堅固的東西,和千百年前一樣,讓淪落人抱得幸福。

從菰米到茭白

撰文:沈書枝

一

離開家以后,每從外地回姐姐家,媽媽會特地?zé)恍┪蚁矚g的菜給我吃。筍干燒肉、鴨湯煮粉絲、糖醋藕片、炒涼粉,諸如此類,從我回來之前,就在心里打好腹稿,今天買這兩樣菜,明天買那兩樣菜,在我到家那天清早,就把之前曬的干菜從柜子里拿出泡上,或是將冷凍室里收藏許久的存貨取出化凍。她的小炒炒得很好,回去若是春末,或是秋天,必不可少的一個菜還有茭白炒肉絲。茭白、青椒、豬肉切細(xì)絲,肉以生抽、料酒、薄鹽與淀粉抓過,下鐵鍋大火快炒,盛出青椒碧綠,茭白則溫順腴白,肉絲裹著淡淡醬油顏色,鮮嫩柔滑。這樣的茭白炒肉絲,我可以每餐把一整盤吃得干干凈凈,連吃幾天而不厭。

沈書枝自己做的茭白炒肉絲

說來茭白是我最喜歡的時蔬之一,這喜歡自很小的時候就開始了。皖南丘陵地帶一小片平地上的農(nóng)村,雖水網(wǎng)也稱得上繁密,物產(chǎn)卻并不豐富,除賴以為生的水稻外,幾乎一切經(jīng)濟(jì)作物都很少種作。要之地方經(jīng)濟(jì)落后,缺乏商業(yè)化的土壤,故一切食用多停留在農(nóng)耕自給狀態(tài)。聽起來便品格高雅的“水八仙”,如芡實(shí)(雞頭米)、莼菜,只水質(zhì)尚未破壞時水塘里零星自發(fā)的一叢。蓮藕要去街上才能買到,地方辦酒席時,有切得極薄與黑木耳、肉片同炒的藕片,以及切成大塊、加許多紅糖燉得黏稠酥爛的蓮藕湯。

荸薺、菱角偶爾有人種一點(diǎn),荸薺在冬天收獲,我們稱為“薺子”,有幾年外家種了,偶爾去玩的時候,跟在大人后面,看他們于寒風(fēng)中下到冷水田里,用洋鍬挖薺子。被一年農(nóng)事磨得口子雪亮的洋鍬,四面鏟下去,一大塊四四方方的土翻過來,露出里面一個一個紫紅的圓疙瘩。有的薺子被洋鍬鏟破了,露出半邊雪白的肉來,使人見了心里十分惋惜。冬天的薺子冰涼、鮮甜,我們總是把它洗凈了用菜刀削去外皮生吃。這樣的時候不可多得。水塘里多野菱角菜,夏天干塘?xí)r貼在塘泥里,為太陽曬得焦渴,一棵棵葉子擠得支棱起來,小孩子不怕刺,光著腳走到塘里,摘一荷包青青的野菱來吃。野菱都太小了,尚不及我們的指頭。四角的大菱偶有人栽種,蔓延一小片塘,能于人家采菱時碰得一小捧的饋贈,已是很大的幸運(yùn)。

茭白因此顯出它難得的可親與易得來。我們稱茭白為“茭瓜”,讀若“高瓜”。茭瓜是家里年年都種的,又可以生吃,格外顯得是小孩子的恩物,如同菜園里黃瓜架子,是嘴饞肚饑時流連的好去處。也并不怎么管它,菜園旁邊爸爸用作養(yǎng)魚苗的一個小水塘,或是家門右手邊那時還存在的一個小死水蕩(如今它早已被爸爸填平,上面蓋了一間農(nóng)具屋),里面種上幾大叢。春來茭瓜墩漸漸抽芽,到初夏成高大一蓬。到了秋初,茭瓜漸漸要長出來,葉子底下一片一片左右合抱的葉鞘開始變扁,小孩子便開始一日看三回,恐怕已有茭瓜長出來,沒有及時拔出來吃掉,或是被其他的小孩捷足先登。這需要一點(diǎn)判斷的技巧,拔得太早,茭瓜就太小,不夠吃幾口,也未免糟蹋東西;拔得晚了,茭瓜又已經(jīng)變老,不合生吃,只能給大人燒菜了。我們沒事就在茭瓜池邊晃晃,看到一根兩邊葉鞘合抱的地方像小棒槌一樣微微鼓起來了的,就踮起腳來,扯住長長的葉子,嘩啦嘩啦把它分開,把底下的茭瓜拔上來。

茭瓜肚子露出一綹白,上面還是緊緊包裹著的青綠葉鞘,這樣的茭瓜最嫩。剝開來,我們把茭瓜在水池里蕩一蕩,或是在衣服上擦一擦,就這樣生吃起來。才發(fā)出不久的茭瓜里面白極了,吃起來又肥又嫩,咯吱咯吱的,多年后我回想起來,覺得有股生吃菌子的豐腴感。就這樣,茭瓜成熟的季節(jié),我們每天都要去茭瓜池邊徘徊,拔一兩根新的茭瓜來吃。慢慢茭瓜長得多起來,不及初出時鮮嫩,就不看得那么珍貴。大人們每隔幾天拔回一捆,洗凈切片,和油鹽炒香,加一點(diǎn)醬油、加一點(diǎn)水燜軟,是秋天飯桌上常見的菜蔬之一。茭瓜易老,幾天不采,就過了頭,根頭發(fā)綠,切開來有的里面也有了許多細(xì)細(xì)的黑點(diǎn),這樣的茭瓜,就只能扔到場基上或是豬籠屋里,給雞叼幾口,或是給豬咂咂嘴了。等到秋深,茭瓜漸漸歇下去,幾至于沒有了,小孩子的心里也感到一種說不出的惆悵,最后一次來到茭瓜池邊,看看是否還有被遺漏的小茭瓜。茭瓜葉子由青綠轉(zhuǎn)為褐黃,為露水打軟,慢慢倒伏在茭瓜墩四周,空氣中充滿冷涼的秋氣。轉(zhuǎn)了半天,終于在茭瓜墩上找到一個,喜孜孜拔出來,末季的小茭瓜已經(jīng)只有手指般粗細(xì)了,滋味也不及初時,但還是很珍惜地吃完,再要吃到茭瓜,就要等明年了。

茭白

二

上大學(xué)后,有一天讀到李白的《宿五松山下荀媼家》:

我宿五松下,寂寥無所歡。

田家秋作苦,鄰女夜舂寒。

跪進(jìn)雕胡飯,月光明素盤。

令人慚漂母,三謝不能餐。

漂泊經(jīng)年、暫宿在五松山下的李白,寂寥無所歡時,眼耳所見所聞,皆是田家秋作之苦,鄰女夜舂之寒。然而就是這樣勤苦的田家,把辛苦收獲的雕胡米煮成熟飯,放在素盤里鄭重地端給他吃。他的內(nèi)心深為感愧,想到昔年救濟(jì)韓信的漂母,三謝而不能餐。看注解,才知道原來雕胡飯就是菰米飯,是我們所吃的茭白的果實(shí)——當(dāng)然,后來我知道這樣的說法并不準(zhǔn)確,我們所吃的茭白,實(shí)是古稱為“菰”的茭草植株,體內(nèi)感染黑穗菌(也稱“菰黑粉菌”)之后,其代謝產(chǎn)物吲哚酸在植株抽薹時,刺激花莖組織,使其基部增生而成的肥大肉質(zhì)莖(也稱“菌癭”,所以無怪乎我覺得生吃嫩茭白有一種生吃菌子的鮮腴感)。感染了黑穗菌的茭草植株就不能再開花結(jié)果,而未感染黑穗菌、可以正常開花結(jié)果的茭草,所結(jié)出的果實(shí),就是古代詩文中常見的“菰米”“雕胡”。

關(guān)于“菰”的名稱,李時珍《本草綱目》“菰”條云:“菰本作苽,茭草也。其中生菌如瓜形,可食,故謂之苽。其米須霜雕之時采之,故謂之凋苽。或訛為雕胡。[1] 枚乘《七發(fā)》謂之安胡。《爾雅》:嚙,雕蓬……孫炎注云:雕蓬即茭米,古人以為五飯之一者。鄭樵《通志》云:雕蓬即米茭,可作飯食,故謂之嚙。”又云:“江南人呼菰為茭,以其根交結(jié)也。”菰又稱“蔣”“蔣草”“菰蔣”,《說文》:“苽,雕苽,一名蔣”,大約也只是“茭”的一聲之轉(zhuǎn)。茭白古人又稱菰首、菰手,蘇頌《本草圖經(jīng)》卷九“菰根”條謂茭白形如小兒手臂,應(yīng)以“菰手”為是,并云:“二浙下澤處,菰草最多,其根相結(jié)而生,久則并土浮于水上,彼人謂之菰葑。刈去其中,便可耕蒔。其苗有莖梗者,謂之菰蔣草。至秋結(jié)實(shí),乃彫胡米也。”

菰米與茭白

菰(Zizania latifolia)是禾本科植物,它的穎果在秋季成熟,從先秦時代起,直至唐代,都是人們珍重的糧食作物之一。《周禮·天官冢宰·食醫(yī)》:“凡會膳食之宜,牛宜稌,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱,雁宜麥,魚宜苽。凡君子之食恒放焉。”說肉食與飯食適宜的搭配,魚肉適合配菰米飯,君子大夫參照王的飲食律例。《周禮·天官冢宰·膳夫》:“凡王之饋,食用六谷。”鄭玄注引鄭眾曰:“六谷,稌、黍、稷、粱、麥、苽。苽,雕胡也。” [2] 菰米是與稻、麥、粱等五谷并列的“六谷”,同供貴族享用,是郝懿行所謂“古人恒食,故列經(jīng)中”(《爾雅義疏·釋草弟十三》)者。楚辭《大招》中亦有菰米飯:“五谷六仞,設(shè)菰粱只。鼎臑盈望,和致芳只;內(nèi)鸧鴿鵠,味豺羹只。魂乎歸來,恣所嘗只!”菰粱煮成的飯食,與芳香肥美的鸧鹒、鴿鵠、豹羹一起,一同成為招徠逝者魂兮歸來的珍味。

相傳為宋玉所作的《諷賦》中,店主之女“炊彫胡之飯,烹露葵之羹”,來勸宋玉進(jìn)食。枚乘《七發(fā)》中有“楚苗之食,安胡之飯”,“安胡”即雕胡,亦是吳客用以刺激有疾的楚太子生之欲望的食物之一。司馬相如《子虛賦》中,子虛先生極力鋪排云夢澤物產(chǎn)的豐饒,“其埤濕則生藏莨蒹葭,東蘠雕胡。”可見在先秦至漢之時,菰米飯的是可供夸耀的精珍之食。

其后左思的《蜀都賦》續(xù)之:“其沃瀛則有攢蔣叢蒲,綠菱紅蓮。”“攢蔣”即叢生的菰草植株。繼承枚承的“七”體,東漢及其后的“七”賦中,也多有菰米的出現(xiàn)。曹植《七啟》:“芳菰精稗,霜蓄露葵。”芳香的菰米與精細(xì)的稗米,以及經(jīng)霜后的葵菜,都是“可以和神,可以娛腸”的“肴饌之妙”。桓麟《七說》:“香箕為飯,雜以粳菰。”香箕即粱(粟),這里是與粳米、菰米一起煮成熟飯。傅選《七誨》:“孟冬香秔,上秋膏粱,雕胡菰子,丹貝東墻,濡潤細(xì)滑,流澤芬芳。”沈佺期《七引》:“雕胡精粲,蒸氣浮浮,菰羹視夏,芥齏含秋。”

菰葉細(xì)長如劍,和香蒲葉很有些相像,風(fēng)過時葉相交拂,低映水面,可稱優(yōu)美。南方下澤處又多有之,從魏晉時期開始,到山水風(fēng)景意識漸漸覺醒的南北朝時代,菰便常常與其他水生植物一起,成為詩人們摹寫水景之代表,傳遞或清新或婉轉(zhuǎn)之幽情。或與其他蔬食一起,作為應(yīng)季的嘉產(chǎn)出現(xiàn)。

菰葉

如張載《泛湖詩》:“春菰芽露碧,水荇葉連青。”劉駿《濟(jì)曲阿后湖詩》:“平湖曠津濟(jì),菰渚迭明蕪。”南朝樂府《月節(jié)折楊柳歌·五月歌》:“菰生四五尺,素身為誰珍。”沈約有《詠菰詩》:“結(jié)根布洲渚,垂葉滿皋澤。匹彼露葵羹,可以留上客。”描摹菰草結(jié)根洲渚、垂葉離離之景象,而隨繼《諷賦》之句意。又有《行園詩》:“寒瓜方臥壟,秋菰亦滿陂。紫茄紛爛熳,綠芋郁參差。初菘向堪把,時韭日離離。高梨有繁實(shí),何減萬年枝。荒渠集野雁,安用昆明池。”將秋菰與種種應(yīng)時之蔬并舉,流露出愉悅的詩情。庾肩吾《奉和太子納涼梧下應(yīng)令詩》:“黑米生菰葉,青花出稻苗。”菰米與稻花一起,作為初秋時令的風(fēng)物,被注目、觀看、描寫。

而有名的菰蒲出水的風(fēng)景,大約還數(shù)謝靈運(yùn)的《從斤竹澗越嶺溪行》:“蘋萍泛沉深,菰蒲冒清淺。”蘋為四葉菜,萍即浮萍,都是平鋪在水面的植物,菰蒲與之則有低昂參差之別。作為一個深刻縱情于山水、以一己之力開拓了山水詩的詩人,謝靈運(yùn)的描摹尤其注重對風(fēng)景的刻畫,對動詞的選用也苦心經(jīng)營,又努力歸于自然清新。這里的“冒”字雖來源于曹植的“秋蘭被長坂,朱華冒綠池”,卻是承襲得很妥帖的例子,恰恰生動地描寫出了菰葉與蒲草尖尖的葉子從清流中舉出的樣子。

三

唐人詩中,尤多雕胡飯之記載。除了前面李白那首著名的詩以外,王維的詩中也曾寫過多次:“鄖國稻苗秀,楚人菰米肥。”(《送友人南歸》)揣想友人南歸,所來之處物產(chǎn)之豐,以慰離客之情。“蔗漿菰米飯,蒟醬露葵羹。”(《春過賀遂員外藥園》)寫過外甥藥園所嘗之美饌,菰米飯用蔗漿拌過,甜甜的想必很好吃。露葵羹則再次與之對舉出現(xiàn),成為繼承《諷賦》《七啟》等賦將菰米飯與露葵羹對舉的例子之后,一個穩(wěn)定綿長的典故。“香飯青菰米,嘉蔬紫芋羹(一作綠筍莖)。”(《游感化寺》)是初春游感化寺時與僧人的清食,雕胡與芋頭(詩人們又喜稱之為“蹲鴟”,謂其狀如蹲伏的鴟鷹)的對舉因之也成為后世寫山家飲食時一個喜歡的典實(shí)。

杜甫很喜歡雕胡飯的口感,在窮窘交迫的生活中,曾與人寄詩,動情地表達(dá)自己對雕胡飯與莼菜羹的想念:“滑憶雕胡飯,香聞錦帶羹。溜匙兼暖腹,誰欲致杯罌?”(《江閣臥病走筆寄呈崔盧兩侍御》)在“客子庖廚薄”與“衰年病只瘦”的坦誠下,這樣的口腹之欲也顯得格外動人。雕胡飯和莼菜羹似乎也成為舊日繁華世界之一代表,籠上一層溫柔顏色。

此外如劉禹錫《歷陽書事七十韻》:“一鐘菰葑米,千里水葵羹。”是初任和州刺史時,寫治所歷陽(今安徽和縣)之特產(chǎn)。皮日休的《魯望以躬掇野蔬兼示雅什用以酬謝》里,感謝友人陸龜蒙(陸龜蒙字魯望)于春日親手為他摘來野菜,在細(xì)數(shù)野蔬之美及揣想友人采摘搜尋的情形之后,表示要用雕胡飯和醍醐來搭配這珍貴的野菜,說是“彫胡飯熟醍醐軟,不是高人不合嘗”。在另一首《魯望春日多尋野景曰休抱疾杜門因有是寄》里,回憶兩人平時共同出游的情景,也有“數(shù)卷蠹書棋處展,幾升菰米釣前炊”的句子。在這些詩中,詩人們對菰米飯之味都是純?nèi)坏馁澷p,可見在唐朝,菰米已是十分普遍的食物,地位也頗高,是很受人喜愛的。

菰米作為禾本科植物種子,形狀細(xì)長、纖瘦,比稻米長得多,有一兩厘米長。外殼棕褐,去掉外殼之后的糙米為黑褐色,去掉這層黑褐色的皮,內(nèi)里則為白色。故詩人們描寫菰米成熟,多用“黑米”形容,如“秋菰成黑米,精鑿傳白粲”(杜甫《行官張望補(bǔ)稻畦水歸》)、 “臥蔣黑米吐,翻芰紫角稠”(張藉《城南》)。《本草綱目》“菰米”條將之描寫得很準(zhǔn)確:“雕胡九月抽莖,開花如葦?,結(jié)實(shí)長寸許,霜后采之,大如茅針,皮黑褐色。其米甚白而滑膩,作飯香脆。”菰米飯的爽滑與香脆,是今天我們閱讀文獻(xiàn)時所能感受到的最鮮明的印象。

菰米的做法,通常是做飯,有時雜以其他糧食一起蒸煮。潘尼《釣賦》:“紅麯之飯,糅以菰粱。”是將蒸熟發(fā)酵曬干后的紅麯米與菰米、小米一同煮飯。元稹《酬樂天東南行詩一百韻》:“雜莼多剖鱔,和黍半蒸菰。”是菰米與黍子一同蒸熟。煮好的菰米飯,有時用甜汁澆來吃,前引王維的詩,是用蔗漿拌菰米飯,比之晚一些的韓翃也有“楚酪沃雕胡,湘羹糝香餌”(《贈別崔司直赴江東兼簡常州獨(dú)孤使君》)的句子,可見唐人確實(shí)有拿帶甜味的液體來拌菰米飯吃的習(xí)慣。也可以煮粥,寇宗奭《本草衍義》中有河朔邊人以菰米“合粟為粥”的記載。可以磨粉做餅,左思《吳都賦》:“菰穗雕胡,菰子作餅。”《本草綱目》引陶弘景曰:“菰米一名雕胡,可作餅食。”

古人食用菰米,通常要先去皮。去掉外殼之后,糙米上的紫皮也都去掉。桓麟《七說》中,形容其飯“散如細(xì)蚳,摶似凝膚”,散開來就如蟻卵,摶起來則如凝脂般光滑,都是夸陳其潔白有光澤,是去皮后才能有的樣子。前引杜詩“秋菰成黑米,精鑿傳白粲”,后二句為“玉粒足晨炊,紅鮮任霞散”,所寫正是菰米去皮食用的環(huán)節(jié),經(jīng)過“精鑿”去掉的皮(“紅鮮”)棄去,只留“玉粒”炊食。《本草綱目》里寫“其米甚白而滑脆”,顯然也是去紫皮后再食用。北魏時賈思勰《齊民要術(shù)》卷九“飧、飯法”中記載了給菰米去皮的方法:

菰米飯法:菰谷盛韋囊中;搗瓷器為屑,勿令作末,內(nèi)韋囊中令滿,板上揉之取米。一作可用升半。炊如稻米。

他說把帶皮的菰谷盛入皮袋中,將瓷器搗成碎屑,但不要到細(xì)末的程度,一起放進(jìn)皮袋裝滿,放在板上揉搓,搓去外皮,就可以得到菰米了。一次可作一升半的量。煮菰米飯的方法就和稻米一樣。之所以要用這樣特殊而繁瑣的方法,是因為菰米的外殼很薄,緊緊裹在米粒之上,不像稻殼那樣容易與米粒分離,菰粒又十分纖長、性脆,如果用舂稻的法子去舂,大約只能搗成一堆粉末。不過實(shí)際上,菰米不去糙米上的紫皮也并不影響食用,南宋周弼的《菰菜(八分山下灘渚叢穗彌望可愛)》里,說菰米“不煩舂簸即晨炊,更勝青精顏色好”,青精即青精飯,是用南燭葉浸水染色煮出的飯,顏色青藍(lán),這里說菰米不需要舂簸就可以直接煮飯,煮出來的顏色比青精飯的藍(lán)黑還要好看。可見古人亦有不去內(nèi)皮直接煮食菰米的習(xí)慣,連內(nèi)里的紫皮都去掉的菰米,大約就可稱之為“精鑿”了。

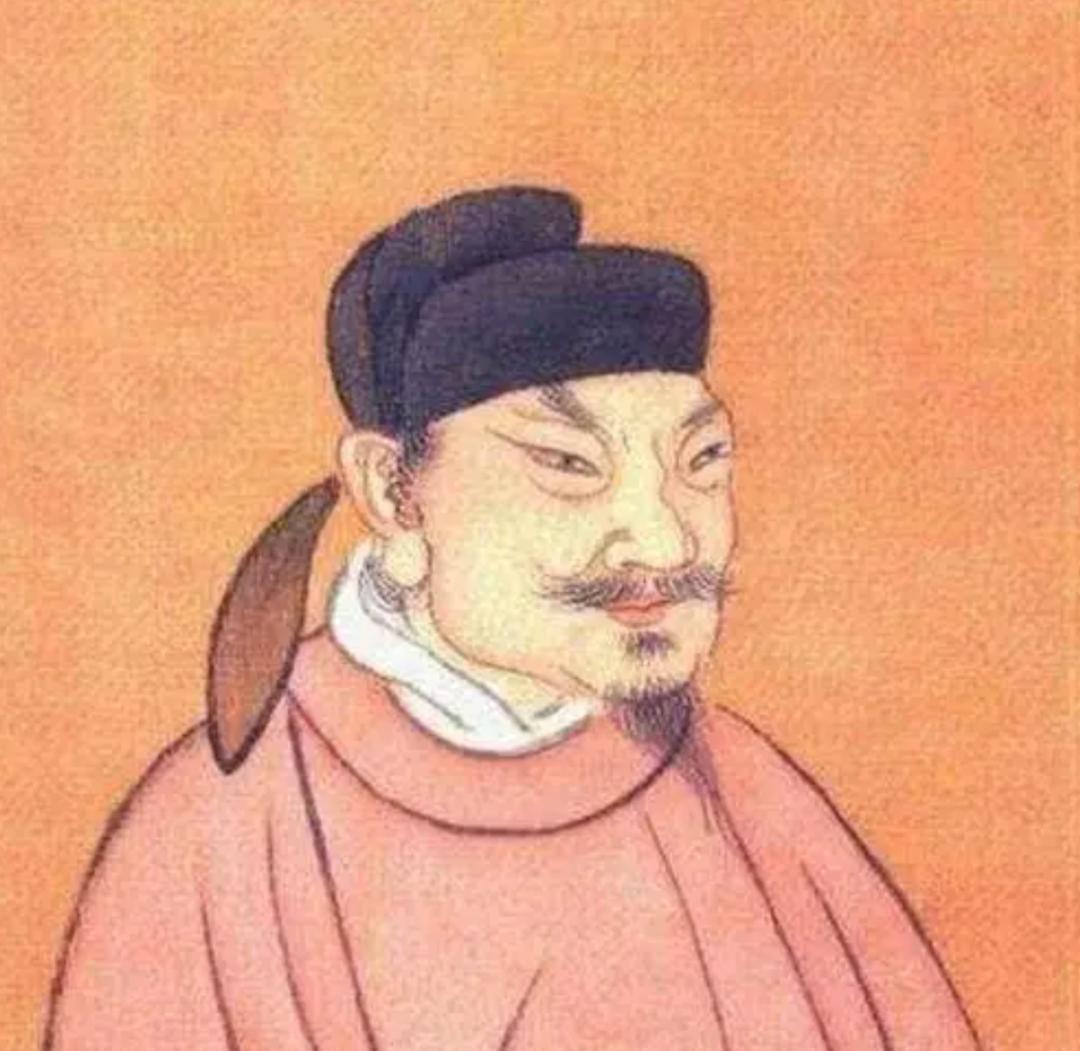

唐代名相李德裕

在唐代,因為菰米的大量食用,人工栽培菰草也很常見。李德裕有《憶種苽時》:

尚平方畢娶,疏廣念歸期。

澗底松成蓋,檐前桂長枝。

徑閑芳草合,山靜落花遲。

雖有苽園在,無因及種時。

于春日懷想自己的平泉山居,悵嘆田園清景正佳,而自己不能像漢代尚平、疏廣那樣歸隱,即便擁有一片菰園,也沒法回去趕上種植的時節(jié)。這慨嘆在宦游人大約是一種常見的發(fā)抒,未需多么當(dāng)真(雖然縱觀李德裕最終高位被貶至死的命運(yùn),我們將不得不感慨其詩如讖言般的預(yù)示),不過可見在中唐,種植菰蔣確是很平常的事。晚唐韋莊亦有“滿岸秋風(fēng)吹枳橘,繞陂煙雨種菰蔣”的句子,描寫一位漁翁居所的環(huán)境,并懸想其“蘆刀夜鲙紅鱗膩,水甑朝蒸紫芋香。曾向五湖期范蠡,爾來空闊久相忘”(《贈漁翁》)的閑逸生活。整首詩雖有美化代言成分,但“種菰蔣”是依水而居的人們?yōu)樯黄胀ㄊ侄危彩谴_定可見的。當(dāng)然,歷史上菰草的人工種植早已開始,前引沈約《行園詩》“秋菰亦滿陂”,結(jié)合詩題,就已經(jīng)顯示出栽培的痕跡。現(xiàn)在我們所知道的最早關(guān)于栽培菰米的記載,在記漢事的《西京雜記》中:

會稽人顧翱,少失父,事母至孝。母好食雕胡飯,常帥子女躬自采擷。還家,導(dǎo)水鑿川,自種供養(yǎng),每有贏儲。家亦近太湖,湖中后自生雕胡,無復(fù)余草,蟲鳥不敢至焉,遂得以養(yǎng)。郡縣表其閭舍。(卷五·母嗜雕胡)

會稽人顧翱的母親喜歡吃菰米飯,他便常常帥領(lǐng)子女一起去采擷成熟的菰米,回家自己導(dǎo)水鑿川種植,以供母親食用,且常有富余。后來他家附近的太湖也自生出菰草,供養(yǎng)更不成問題。《西京雜記》如今學(xué)者們一般認(rèn)為是東晉葛洪所撰,其所記漢代故事,真假摻雜,雖有不合于正史者,卻也有很多與正史相符,應(yīng)當(dāng)有其所據(jù)的漢代史料來源。[3] 顧翱種植雕菰這一條,從內(nèi)容性質(zhì)上看偏于真實(shí),栽培菰米的歷史,即使不便上推到漢代,在葛洪生活的晉代已經(jīng)存在,則應(yīng)是確定無疑的。至于“蟲鳥不敢至焉”云云,是錄人風(fēng)者所好言,也是《西京雜記》故事所喜帶的神怪色彩之一,如今我們可以不必管。

四

前引李德裕與韋莊詩,都有一個共同的指向,即自己或漁翁隱逸的愿望或現(xiàn)實(shí)——李德裕的這首《憶種苽時》,是其《思山居十首》組詩中的第三首,十首要之表達(dá)自己對山居生活的思念及何時能歸隱的愿望(“豈望圖麟閣,惟思臥鹿門”,見組詩之《春日獨(dú)坐思?xì)w》),而一個種滿菰草的園池是可以代表這隱逸生活的之一象征。漁翁的生活簡單自足,韋莊卻設(shè)想他“曾向五湖期范蠡,爾來空闊久相忘”,一個懷抱江湖的老叟形象便呼之欲出。這提醒我們注意到,到唐朝,關(guān)于菰和菰米的文學(xué)描寫,在除了作為傳統(tǒng)水景風(fēng)物的代表和賴以生活的糧食以外,還逐漸凸顯出一個新的意象,即隱逸的象征。

原標(biāo)題:《在食欲不振的夏天,我最想吃的是它》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司