- +1

陳尚君、仇鹿鳴、唐雯:如何重新修訂新舊《五代史》

【編者按】記錄五代十國歷史的正史,宋人編有《舊五代史》和《新五代史》兩部。一個朝代有兩部正史,在二十四史中唯有唐和五代。上世紀整理二十四史,兩《五代史》的點校最初由陳垣先生分別指導學生劉乃和、柴德賡進行,后《舊五代史》轉交復旦大學,《新五代史》轉交華東師范大學完成。2006年起,中華書局著手點校本二十四史的修訂,由復旦大學承擔的兩《五代史》修訂工作目前已經告一段落。在中華新本《舊五代史》《新五代史》即將出版之際,《文匯學人》采訪了修訂組陳尚君、仇鹿鳴、唐雯三位老師,以了解本次修訂工作的整體面貌。經授權,澎湃新聞轉載此文。

倉促忠實的薛史和春秋筆法的歐史

《舊五代史》和《新五代史》是關于五代十國歷史的兩部史書,請先簡單介紹一下這兩部《五代史》。

陳尚君(復旦大學中文系教授、兩五代史修訂主持人):《舊五代史》為宋初薛居正主持編纂的官修史書,一般簡稱薛史;《新五代史》原名《五代史記》,由北宋歐陽修編撰,簡稱歐史。兩《五代史》在編纂的時間上相差將近100年,最大的差別在于:薛史比較忠實于五代實錄,而五代實錄對于整個五代時期五六十年的歷史記載得細致又瑣碎,保留了大量原始的面貌;歐陽修則認為,薛史依據五代實錄成書,弊端在于缺少對于歷史人物的褒貶,歐陽修自己在編寫《新五代史》時,更多地考慮到了士人的價值判斷,反映宋人對于五代歷史的認知與反思。歐陽修在編寫歐史時把兩點作為最重要的考量:其一是皇位繼承血緣上的正統性,第二是士人立身做官要始終如一。后世對此評價很高,認為歐史對宋代士人之重視操行有一定影響。

一個朝代有兩部正史,在整個二十四史中只有唐和五代,請問兩部《五代史》的編撰上有哪些明顯的差異?

陳尚君:薛史和歐史的編撰,在史料、原則和方向上都是不同的。

《舊五代史》的編修離五代歷史結束還不久。宋太祖開寶六年(973年)下詔編修,開寶七年編成。編修《舊五代史》的諸位實際上還是從五代過來的舊人,編了一年半就編完了,編修主要用到的資料就是五代實錄,處理也比較草率,五代實錄上如何寫,作為正史的《舊五代史》也大量保留原貌。但草率也是一種忠實,《舊五代史》的可靠性和價值正在于此。

五代實錄和后來的薛史的區別在于:首先,實錄以每位皇帝在位的時間為起訖時間,一段一段來記錄;第二,實錄是編年的,和正史中的紀傳體不同;第三,實錄中的人物傳記稱為實錄本傳,即某人過世后,或有重大事件,就會有一段關于他的傳記附在實錄中。

《舊五代史》的編修實際上是把實錄改寫成了正史,是一種將編年體改寫成紀傳體的做法。仔細剖析就會發現,《舊五代史》是由這幾部分拼起來的:本紀部分是把五代各朝實錄進行了節寫,即把實錄中的一些大塊文章刪削不少,保留下主要的事實;人物傳記部分是根據實錄本傳再增補其他材料進行改寫;志的部分,主體是以《五代會要》為依據,也增補一些其他材料。實際上,對于制度問題,薛史處理十分粗糙,只有大致輪廓,并無提供五代制度變化的完整細節。歐陽修在編《五代史記》時認為五代時期規章制度方面沒有任何價值,沒有編修的必要,實際上恐怕還是因為志的材料不足而寫不出來。

仇鹿鳴(復旦大學歷史系副教授、兩五代史修訂組成員):現在所見《舊五代史》里面的十個志,大都并非原貌,原來到底編寫到什么程度也講不清楚。

陳尚君:志這個部分,可能是參考了《五代會要》,另外《五代通錄》是否包含了志的部分現在不太清楚,但薛史中的志肯定是進行了一些文本參考的,而參考時又有所取舍。在將五代實錄改寫為紀傳體的過程中,對志的編修,肯定是把有用的材料加以輯錄,所以我們在薛史的本紀部分常常可以看到“某事見諸某志”這一類記載,這就是留下來的痕跡。

以今人的視角,如何評價兩部《五代史》各自的長處、局限和價值?

陳尚君:歐陽修編《新五代史》的主要史料來源就是《舊五代史》。他曾經在崇文院編過圖書目錄,所以五代各朝實錄他曾看到過,但他自己家里顯然沒有實錄,所以他在家編《新五代史》時用到的實錄很多是從史館抄出來的文獻。我詳盡地比對過,歐陽修的確曾根據實錄來補充了薛史中的史實,但缺漏的地方也很多。增加的主要是十國及四夷的部分,五代部分也有,但是很有限。《舊五代史》編修時,由于天下尚未一統,十國、四夷部分可利用材料尚不多,薛史中的十國部分基本上是由五代時候中原朝廷所保存的史料拼湊而成。而到了歐陽修編寫《新五代史》時,十國、四夷材料已大為豐富,可供著述時參考,所以歐史在十國、四夷的部分較薛史詳實。

另值得一提的人物是司馬光的主要助手之一劉道原(劉恕),他的主要著作是《十國紀年》,司馬光對此書也是多有參考,但是書本身并無流傳。所以,關于十國的歷史,《新五代史》和《資治通鑒》是最為重要的。

然而,最根本的是,歐陽修落實這些史料的方法,都是所謂春秋筆法,簡單地說就是“孔子著《春秋》而亂臣賊子懼”,這句話帶著儒家的道德理想,至于到底能起多大作用,無論歷史上或是就現在來評判,恐怕都并不樂觀,但歐陽修的確是認真地將春秋筆法貫穿于他所編寫的《新五代史》和《新唐書》中了。

仇鹿鳴:《新唐書》中似乎并沒有那么明顯吧?

陳尚君:不,《新唐書》本紀部分的春秋筆法非常明顯。而且《新唐書》有一部附帶的書叫《唐書直筆》,歐陽修的助手呂夏卿撰,其中一卷是關于《新唐書》史筆的設立,即什么樣的情況應該怎樣書寫。這其實和《新五代史》的徐無黨注釋一樣,我在修訂本《新五代史》前言中特別講到了徐無黨注釋的特殊性:一般而言,著作人和注釋者總是分開的,總是隔著時代的,但歐史很特別,書和注釋是同時作的。而且,我相信在徐無黨的注中強烈體現了歐陽修本人的想法,甚至很有可能就是歐陽修本人所注。

現在可以找到歐陽修喜歡幫人代筆的很多證據。他參加科舉考試,自己作文畢,發現旁邊一人病了,就幫他寫了一篇。還有配合《集古錄》所編《集古錄目》,實際上大部分是自己做的,但卻掛了兒子的名字。順便講講,《新唐書》為何署了歐陽修和宋祁兩人的名呢?一般認為,這是歐陽修謙虛,奉宋祁為前輩。這是表面的解釋,最根本的是,歐陽修并不愿意承擔宋祁所作文章的責任,這里體現了他的另一種矜持。

再講回《新五代史》。歐陽修編寫歐史時,宋已經建立百年左右,此時已經需要建立國家的社會秩序,構建倫理道德,士人即官員對政權的態度是歐陽修關注的問題,這種追求和原則貫穿在《新五代史》的編寫中。修史考量為現實服務,當然包含歐陽修的思想高度,但就歷史事件敘述的真實準確,歷史人物評價的客觀公允,就有許多可以討論的余地。

比如,以歐陽修身處時代的官員操守,來要求困處于亂世濁流中的馮道,做不到就如舊時道學家譴責遭遇不幸的失身女子“你為何不自殺”般予以貶斥,似乎是過分了一些。再如,歐史經常會出現朱全忠今天攻陷某州、明天又攻陷千里以外另一州的記錄,別人問朱全忠哪來如此神通,歐陽修說朱要為每一次戰爭負領導責任,這樣書寫是突出他的罪大惡極。史書記載貴在實錄,這樣的學術取向,與史家實錄的精神相去太遠,與現代學術要求相距更遠。

仇鹿鳴:另外需要說明的是,歐陽修更多重視史書中議論褒貶的文字,這當然是歐史最精彩的地方,比如《伶官傳序》曾收入中學課本,但相對而言他對記載史實的精確性不太注意,很多改寫薛史的地方,反而改錯了,這是讀者在閱讀時要注意的。

陳尚君:正因為歐史符合當時士林的風氣,加上歐陽修的名聲和地位,因而一出便風行天下,薛史則逐漸式微。比如著名的金章宗廢薛史詔,很多學者都提到過,但更早以前歐史就遠較薛史通行,我們目前找不到北宋薛史曾立學官的記載,但歐史至遲在北宋末已被立為官學。

到了清乾隆時,《舊五代史》又重新被提出來,主要是因為薛史保留了大量的原始記錄,具體到哪一天皇帝頒布了什么詔書、大臣呈遞了什么奏議、商量了什么問題等。這些都是源出五代實錄的,符合清人重視考據的學術風氣。《舊五代史》保留的這些內容更符合專業史學研究的實際需要,也更受到現代學者的重視。

歐陽修改寫和增補史實的原則是什么?

陳尚君:五代實錄中有部分材料是薛史中沒有但歐陽修又覺得有用的,他就補充到《新五代史》中,但數量不是很多。我把兩部《五代史》逐句逐行比對過,哪些是歐史多出來的,哪些是改寫,都可以比對出來。絕大部分史實是薛史中就有的,而歐陽修進行了塊面的調整,比如薛史的本紀中有一些關于人事的記錄、制度的改變等,篇幅比較大,歐史就挪到傳的部分或其他地方去了。總結歐陽修的工作,即:本紀力求簡化,列傳強調個人道德品質、政治作為以及對國家的忠誠程度。《新五代史》的立場,我歸納為重一統、明血親、礪士節、黜勢利。士節尤指官員的節操,而對于勢利小人,歐陽修予以嚴厲貶斥。

仇鹿鳴:另外在本紀的部分,歐陽修補充最多是四裔少數民族入貢、入朝的記錄,這也反映歐陽修的正統觀念。

《新五代史》的史源,清人王鳴盛所謂采小說補史之“最妙”,應當如何理解?

唐雯(復旦大學中文系漢唐文獻工作室副研究員、兩五代史修訂組成員):這里指的“小說”和我們今天說的“小說”并不是同一概念。《新五代史》中采用的應該算是史料筆記,只是王鳴盛稱“小說”。書中所載事件,不能保證完全是真的,但也不是空穴來風,有些事情即使有傳訛,造成張冠李戴,但事件本身是有的。

陳尚君:實際上有點類似我們今天所講的“段子”概念,我們現在的段子,有絕對的真事,也有捕風捉影的,五代也是一樣。這部分主要是《五代史補》和《五代史闕文》中的記錄。薛史出后,一些事情書中都有闕略,所以稍后有人做了兩本補史的筆記。王禹偁的《五代史闕文》偏中原多一些,篇幅只有幾千字。陶岳的《五代史補》是偏重于十國的筆記,篇幅稍大些。

《新五代史》中關于人物傳記的劃分與歸類也區別于《舊五代史》?

仇鹿鳴:體例上就不同。薛史中,官員死于哪朝,就歸入哪個朝代,不管他之前做過多少其他朝代的官。假如有位官員在后晉只活了幾個月,只要是死在后晉,那么就歸入晉臣。

唐雯:薛史就是客觀地記錄歸類,歐史中則是根據歐陽修的分類標準打亂重新歸類的。比如他設有死節傳、義兒傳,都是有褒貶的,將仕一朝的人分別列入唐臣傳、晉臣傳,對于歷仕多朝的列入雜傳,都別具深意。有意思的是《新五代史》列了唐六臣傳。這六個人在朱溫篡唐的過程中幫了很多忙,歐陽修把這六個人列在一起,是要他們承擔亡唐的責任,批評他們作為唐室重臣,不能死節。

仇鹿鳴:唐六臣其實開啟了《明史?貳臣傳》的先河。

清輯本系統的《舊五代史》和以宋元本為基礎的《新五代史》

上一次二十四史點校從1958年著手計劃,到1978年出齊,歷時20年,過程歷經風雨,也留下一些問題。就兩部《五代史》而言,本次修訂主要解決哪些問題,彌補哪些不足?先接上從《新五代史》談起吧。

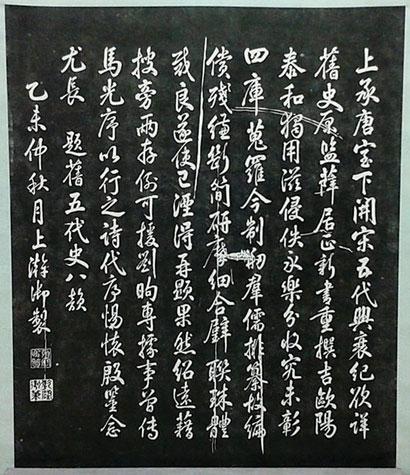

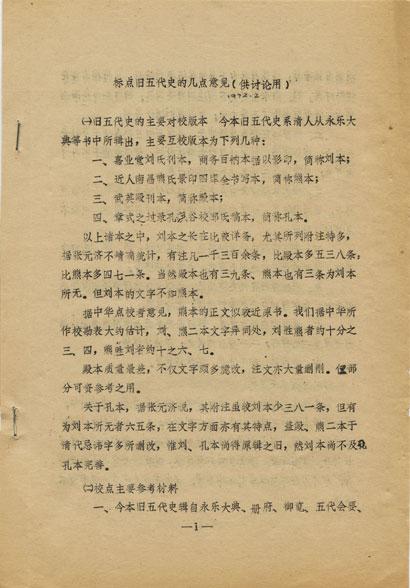

陳尚君:《新五代史》當年的點校,最初是由陳垣先生和柴德賡先生做的,后來轉交上海后,由華東師范大學負責。當年華師大參與者眾多,很多年輩高者都列名其中,具體哪幾位負責主要的工作,現在并不清楚。柴先生最初點校的本子據說在“文革”時遺失了。近年在柴先生家發現一個當年的過錄本,商務印書館去年出版了影印本。應該說,這是柴先生的一個工作長編,還不是最終的定稿。

《新五代史》從當年的工作來看,有較大欠缺,特別是校勘記相當少,不少卷次連一條校勘記都沒有。由于參與者眾,反而不能保證工作質量。現在回頭看,也不難理解,“文革”期間華師大把一批老先生放在點校組里,可能有出于保護的目的。

《新五代史》和輯佚而成的《舊五代史》不同,它一直是個完整的文本,且宋元以后一直流傳有序,明清刻本和傳本都很多。“文革”期間的工作中,《新五代史》主要以一種宋本(百衲本)和多種明清刻本為主來校訂,我們這次修訂,在版本調查上做了比較充分的工作,主要以宋元本為基礎,把可以找到的十種左右宋元本子大都調查過,實際用到了五種以上,這樣有利于正本清源。通過這次修訂,我們也能知道,早期宋元本中的不少文字,與后來通行《新五代史》文本中的文字還是有所不同的,而且后來因為張元濟百衲本的影印而通行于世的南宋慶元本,其實并不是宋元本的主流。

總體而言,這次《新五代史》的修訂是嚴格地以版本校為基礎的,以宋元本為主,是非常規范的古籍整理工作。

唐雯:從我們的工作來說,《新五代史》和《舊五代史》處理的方式有相當大的不同。先談《新五代史》,第一:上一次《新五代史》點校本是定本式校勘,不主一本,擇善而從,版本改字一般都是逕改不出校記;這次是底本式校勘,補充大量的版本校記。第二:上一次出校記的部分其實基本上都是考史,是對歐陽修記載史實錯誤加以糾訂,這次整理,為了和上次點校的尺度相一致,我們在考史的方面也出了不少的校記,特別是對于歐陽修改寫薛史致誤的部分做了比較多的工作,便于讀者的閱讀,某種意義上而言有些校證的味道。

仇鹿鳴:因為歐史太過于流行,因而糾訂歐史之誤的著作,宋代就有吳縝《五代史纂誤》,清代的考據學家又做了大量的工作,這次我們對于這些工作盡量加以吸收。

陳尚君:相比之下,清代《舊五代史》研究的人不多。這其實也是讀書治學的一種偏向。

接下來請談談《舊五代史》的整理。

陳尚君:《舊五代史》是二十四史中唯一的輯佚書,原書約在明清之際亡佚,現在所見《舊五代史》為清代學者邵晉涵從《永樂大典》輯出。《舊五代史》的整理,無疑是非常復雜的工作,可以從幾個層面來說明。

先談《舊五代史》原書的面貌和流傳之本末。《舊五代史》編成后,北宋時應該是刻過的,而且現在一般認為,在金代還曾有過一個刻本。張元濟先生在商務印書館主持百衲本二十四史時,多次提到有關薛史原書的蛛絲馬跡,當年登過廣告懸賞征集薛居正《舊五代史》。在關于薛史的諸多傳聞中,我們現在能講的原本流傳的最后一條可能的線索是,清代初年《十國春秋》作者吳任臣向黃宗羲借薛史的便條。可以肯定,他并沒有借到,他的《十國春秋》中也沒有引到過,也未見有黃宗羲的答復,但不知為何,這個便條是附在《南雷文定》的后面保存下來的。此后的所有關于薛史原本的傳聞便都是道聽途說了。目前全世界的古籍存目都已經比較徹底地調查過,也沒有相關線索,所以再發現薛史原本的可能性已經十分小了。

現在的薛史文本是主要由邵晉涵從《永樂大典》中輯錄出來。邵晉涵是錢大昕的門生,乾隆年間其史學頗享盛名,《四庫全書》史部編修他多有貢獻,正史部分提要多由他所作。邵晉涵個人主要的工作是《舊五代史》的輯佚,主體部分用了《永樂大典》,并用《冊府元龜》《資治通鑒》等作了一定程度補充。

一方面,我們認為薛史的清輯本代表了清代古籍輯佚的最高水平,因為將薛史150卷的篇幅基本上恢復了八成左右,已經很不容易了。另一方面,以現代學術眼光來看,邵氏的輯佚工作有很大問題,無論對《永樂大典》還是《冊府元龜》的利用都很不充分。其中周太祖紀、王姓各傳目前在存世的《永樂大典》殘本中仍可見到,其他部分也有一些零碎的條文,用這些殘卷比對當年邵晉涵的輯佚工作,殘本《永樂大典》中的薛史,仍有一些條目是邵輯本失輯的,可見當時《永樂大典》的利用并不充分。從全書整體質量看,邵氏在前面部分花費心血較多,后面部分較少,其中可以體諒為應付皇帝的催迫而無可奈何,這個可以說是古今所有重大項目的通病。邵晉涵當年有不少對于輯錄工作的說明,其中有很多是虛構的文字,大約主要是為了應付乾隆皇帝日常的檢查。

邵晉涵輯本除有脫漏外,另一個比較大的問題是出于因政治原因,對民族問題的諱改,陳垣先生就指出過這一問題。乾隆曾詢問過金代廢《舊五代史》到底是什么原因。遼、金和后來的清有淵源,努爾哈赤最初建號后金,在當時文字獄的高壓氛圍下,邵晉涵就很驚惶,在輯佚過程中就出現了大量關于民族問題的諱改,自我審查往往是最嚴厲的,最常見的就是把虜改成契丹,當然還有更多形式更加復雜的改動。對于較為特別的諱改,這次我們出了一些校記,也是為了方便學者認識到這一問題。

另外,清輯本還有不少細節上的問題,清人對于五代人事、制度認識有不足之處,所以也誤改了一些他們認為不通的文字,《永樂大典》《冊府元龜》的出處有不少也標注有誤,另外清人考證史實、制度的小注文字,也有不少是錯誤的。

唐雯:剛剛陳老師講的邵晉涵當年所作輯錄工作的記錄就是現在影庫本后面所附的黃色粘籖,現在看來粘籖很明顯是呈遞給皇帝看的,很大部分是偽造的,或許是為了向上邀功。比如粘籖說根據通鑒改、據冊府改,這些原書都在,復核原書,很多根本沒有相關的記載。

仇鹿鳴:但這些虛構的粘籖有時候反倒提供了進一步校勘的線索,如《舊五代史?梁漢颙傳》中有條粘籖云:“許州,原本作詳州,今從通鑒改正”,事實上《通鑒》根本沒記這個事情,稍加考證就可知道,正確的應該是洋州,“詳”是“洋”的形訛。清代人已經發現底本有誤,便臆改一個許州,并隨手拉了《通鑒》作墊背,這樣的例子有不少。

陳老師在大約十年前完成的《舊五代史新輯會證》也是一項重輯《舊五代史》的工作,談談您個人的學術著作和這次修訂正史《舊五代史》有何不同?

陳尚君:《舊五代史》的研究,近代以來以陳垣先生為最重要。他曾有宏大的整理薛史的計劃,概括講就是:以冊府校薛史。陳垣先生一生謹慎,但在給中華書局影印明本《冊府元龜》寫的序中,有一句話是講得不妥當的,大意說清代輯錄《舊五代史》,本來都可以從《冊府元龜》中輯錄出來,但是因《永樂大典》少見,所以標榜從《永樂大典》輯,而沒有充分利用《冊府元龜》。沒有充分利用《冊府元龜》這句話無疑是對的,但《永樂大典》中可以輯出薛史,《冊府元龜》中是輯不出來的。全書約1000萬字的《冊府元龜》,五代史料保存極其豐富,估計在200萬字以上。但除人物傳記部分錄自《舊五代史》較多外,其他絕大部分是來自五代實錄。但《舊五代史》是以五代實錄為依據編成的,《冊府元龜》和《舊五代史》是同源的著作。兩者同出自五代實錄,《舊五代史》是根據正史的紀傳體例改編實錄,《冊府元龜》是根據事件分類的性質改編實錄。這樣不同的改編,使得利用《冊府元龜》來輯佚《舊五代史》變得十分困難,《冊府元龜》更多的是校勘《舊五代史》的價值。

與陳垣先生的計劃相似,我的《舊五代史新輯會證》,主體部分也是用冊府校薛史。碰到的最大問題是,《冊府元龜》中到底哪些是薛史,哪些是五代實錄,難以判斷。古籍整理有個原則是,不同來源的材料是不能據以輕改的,但如果這兩者判斷不清楚,那么整理文獻就很困難。我在《舊五代史》新輯時采取了折中的辦法,即將《冊府元龜》中保存的五代實錄的部分,盡量在一個“舊五代史”的軀殼中容納,因此附錄了大量五代實錄的原文,同時,充分利用《冊府元龜》來校訂《舊五代史》。這項工作改寫和補充的篇幅很大,從我個人的立場來看,當然是超過了前代水平較多。

但回到這次《舊五代史》的修訂,中華書局徐俊先生說:“我們現在是修訂正史,你那是個人著作,不一樣。”我當然服從這個要求。因此,我們這次《舊五代史》的修訂,主要還是“清輯本”系統的《舊五代史》的校勘。

早先“文革”中《舊五代史》整理,前一階段是在北京由陳垣先生和弟子劉乃和先生負責的。這部分整理工作的原稿現在據說在內蒙古大學,因為后來劉先生的藏書都捐到了內蒙古。但是這些藏書未整理,我們也沒看到。這次修訂《舊五代史》,中華書局也沒能給我們提供太多上次點校的材料,上次點校工作長編也沒有留存。上世紀70年代初,點校本《舊五代史》轉由復旦大學承擔,由文史學科的幾位前輩負責繼續整理。我當然相信原先陳垣和劉乃和先生的工作也是相當出色,但是《舊五代史》最后在復旦完成的水平也很可觀。遺憾的是很多工作的細節現在無從得知,尤其是把《舊五代史》的清輯本系統的小注部分整合到點校本《舊五代史》中,這項工作不知具體是誰做的。

仇鹿鳴:還有個問題,《舊五代史》的體例當時是誰定的?我有點懷疑是由陳垣先生之前已劃定了,《舊五代史》是上海五史(指“文革”中由上海高校完成的新舊《唐書》、新舊《五代史》和《宋史》)中是唯一采取底本式校勘的,這在“文革”中“反對繁瑣考證”的時代風氣下顯得相當特別,也與復旦承擔《舊唐書》體例不同。我記得在當時在復旦參與點校的陳允吉先生講過,當時校訂所需的所有善本書都是北京直接打包運到復旦,而不是由復旦方面提出具體需要哪些材料,復旦這邊則是胡裕樹先生做了比較多的工作。

上一次點校本二十四史,復旦大學承擔了上海五史中的《舊五代史》《舊唐書》,當時完成的情況如何評價?這一次修訂本完成的情況又如何?

陳尚君:現在中華書局可看到當年《舊唐書》工作長編,質量相當高,但最后出版的成果并沒有完全吸取。因為當時點校本統一要求,校記不要出太多,改動不要太多。至于《舊五代史》,當年復旦的工作應該是也達到了相當的水平,而且在清輯本的基礎上應該已經做到比較充分了。我們這次確定的《舊五代史》的工作原則是,仍然在清輯本框架中詳加校勘,而不是進行重新輯佚整理的工作。

這里牽涉到一個學術界討論很多的話題,即清輯本系統的《舊五代史》整理中對于薛史中涉及到民族問題的諱改文字為何不改回來。薛居正編修《舊五代史》時,正是宋與遼敵對時,所以涉及遼的部分多用虜主、豺狼、禽獸之類謾罵文字。上世紀點校二十四史時,所涉這部分文字也一律不改,這是陳垣先生定的原則。他在早期個人論文中《舊五代史輯本發覆》談到許多文字諱改是清人考慮到民族問題。陳垣先生此文作于日本侵略中國之時,有民族大義的考量在。但他60年代為中華書局制定修訂體例時,并不贊成完全改回,因為至今沒有完整的文本依據來將這些清人改動文字改盡,除非今后《永樂大典》全書有重見天光的一天。做論文舉例即可,全書改動則談何容易,他的看法很理性。既然如此,我們本次修訂原則上仍不改,影響文意的部分則加校記說明。

當年薛史整理主要根據的工作本,在當時情況下已經是盡了最大努力了,以江西南昌熊氏影庫本為底本,以劉氏嘉業堂刊本和武英殿本等作為通校文本。我們這次修訂《舊五代史》,新利用了兩個比較重要的本子。一個是臺北“國家圖書館”所藏孔葒谷的鈔本,另一個是日本靜嘉堂文庫所藏推測為邵晉涵本人用過的工作本。

此外,本次工作中,對《冊府元龜》及石刻材料利用得也很充分。應該說,《舊五代史》這一次的修訂還是能呈現較多新的面貌,有比較大的提高。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司