- +1

跨過太平洋:“非典型”漢學學者戴維·拉鐵摩爾的一生

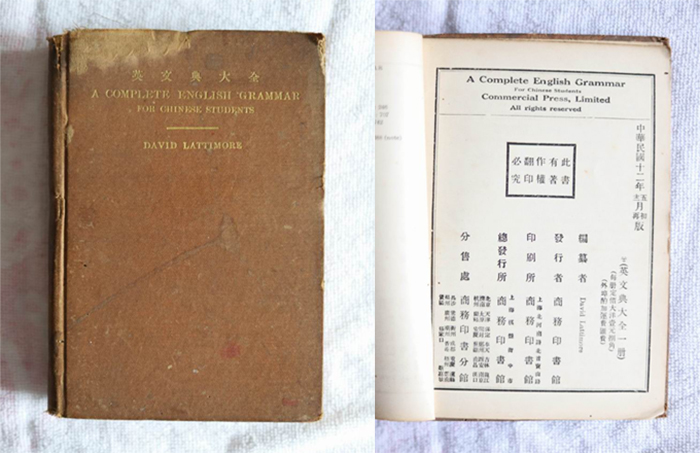

在孔夫子舊書網檢索“英文典大全”或者“David Lattimore”,可以獲得數十個結果,有數十本不同版次的《英文典大全》(A Complete English Grammar for Chinese Students)在售。儼然這本民國時期的英文教材有不小的發行量,以至于近百年后仍然有不少留存。這本《英文典大全》的背后,是一位“非典型”漢學學者戴維·拉鐵摩爾在中國教授英語、在美國教授漢學的事跡,以及拉鐵摩爾家族與中國的淵源。

筆者從孔夫子舊書網購買的《英文典大全》(1923年12月版)

戴維·拉鐵摩爾過去被人提起更多是因為他的兒子歐文·拉鐵摩爾(Owen Lattimore),對他本人的專門研究不多。郭鋒教授在《福開森在華五十六年:參與興辦中國高等教育的視角》(上海交通大學出版社,2019年)第五章“參與創辦南洋公學”概述了戴維主要生平,尤其是在南洋公學的經歷;崔玉軍從達特茅斯學院漢學研究淵源的角度順帶考察了戴維與達特茅斯學院的關系(《美國達慕思學院的中國研究》,載《漢學研究通訊》第29卷第3期,2010年8月);李磊鑫在《拉鐵摩爾家族與中國︱在中國執教二十年的大衛·拉鐵摩爾》(澎湃新聞·私家歷史,2021年2月19日)專題介紹了戴維從來到中國至回到美國的主要經歷,發掘的多處史料和行文線索與筆者不謀而合。本文參考以上先行研究,主要爬梳史料,追述戴維·拉鐵摩爾的主要事跡,同時嘗試發掘其行跡與中國近代外語教育、美國漢學研究背景的關聯。

本文寫作使用了達特茅斯學院圖書館及勞耐爾圖書特藏館所藏戴維·拉鐵摩爾相關檔案,得到達特茅斯學院東亞圖書館謝念林(Nien Lin L. Xie)、勞耐爾圖書特藏館摩根·斯旺博士(Morgan Swan)協助,謹致謝忱。

一、從華盛頓到天津:見證中國近代教育

戴維·莫法特·拉鐵摩爾(David Moffat Lattimore,1873年10月18日—1964年3月3日),又譯大衛·拉鐵摩爾、樂提摩,出生于美國華盛頓。祖父丹尼爾·拉鐵摩爾(Daniel Lattimore,?—1857)是印第安納州的一名牧師,父親亞歷山大·威廉姆森·拉鐵摩爾(Alexander Williamson Lattimore,1833—1892)曾經是軍隊里的軍需官(中士)。戴維的經歷頗為勵志,因為家境不佳,他十六七歲就不得不輟學工作,但是通過自學掌握了拉丁文和希臘文,此外還精通法語和德語,成為一名高中教師。1898年,戴維娶了他在學校的同事、一名參加過美國內戰的軍官之女瑪格麗特·巴恩斯(Marguerite Barnes)。次年長女凱瑟琳(Katharine)出生,1900年長子歐文出生(關于拉鐵摩爾家族史,參見David Lattimore, “Introduction”, The Desert Road to Turkestan, by Owen Lattimore, New York, Tokyo, London: Kodansha International, 1995;Love and War: The Civil War Letters of James Harrison Goodnow, compiled and edited by Mary Taylor Kadlecek, 2017)。

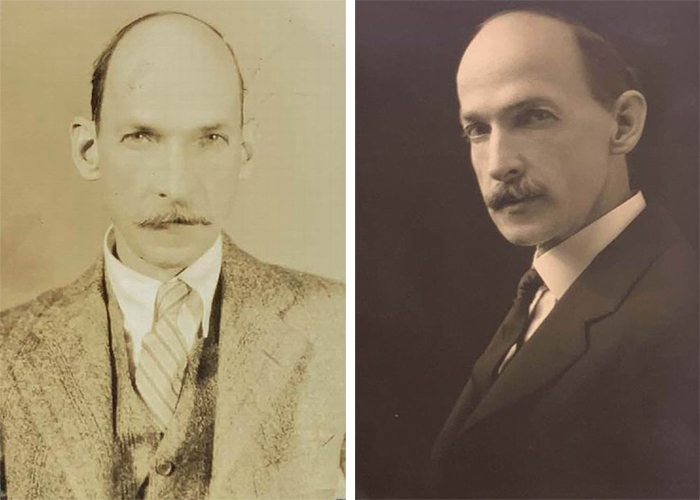

戴維·拉鐵摩爾的兩張照片(拍攝于執教達特茅斯學院期間,具體時間不詳,達特茅斯學院勞耐爾特藏館所藏)

此時的大洋彼岸,中國正處于鴉片戰爭后的巨變之中,清王朝從閉關鎖國轉為主動學習西方,外語教育是其中的一部分。近代的外語教育發端有教會教學與官辦教學兩條路徑,二者既重合又競爭,其中都活躍著外籍教師的身影。前者開始更早,最初是外國傳教士的個體行為,后者則自洋務運動以來逐漸興起。1861年京師同文館和次年上海廣方言館的設立,標志著中國近代教育發端,當時因為國內師資力量不足,不得不聘請外籍教師,比如京師同文館開辦之初即因“中國迄無熟悉外國語言文字之人”,從外國人中聘請“洋教習”(《同治元年七月二十五日總理各國事務奕等折》,載朱有瓛編:《中國近代學制史料(第一輯)》上冊,華東師范大學出版社,1989年,第6頁)。到20世紀初,隨著“壬寅學制”“癸卯學制”頒布、科舉制廢除,各類官辦新式學堂取得長足發展,開設外語課程、聘用外籍教師成為中國教育制度的內容,比如《奏定學堂章程》規定“外國教員宜定權限”,一方面對外籍教師施以約束,但反過來也是官方地承認他們的合法性。

戴維是在這股歷史洪流中前往中國闖蕩的諸多美國教師之一。在他之前,最初來到中國官辦學堂教習英語的外籍教師不少人有傳教士身份,比如丁韙良、林樂知、丁家立等。而戴維并非傳教士,他來到中國首先是出于現實原因:他已經有兩個孩子,在美國教書的薪水捉襟見肘,他需要報酬更高的工作。戴維來到中國的時間是1901年——正值中國近代教育發展的歷史轉折點,此前傳教士在西學教育和外語教學中作用突出,而中國官方主導的新式教育已經在迎頭趕上。據歐文回憶,父親戴維來到中國時,正值官辦新式學校迅速發展的時期,這種發展甚至引起了教會人士的抵制(Owen Lattimore, Studies In Frontier History Collected Papers, 1928-1958, London: Oxford University Press, 1962, pp.11-12)。新式學堂的發展為戴維這樣的外籍教師提供了謀職機會,而戴維在中國的任教也見證了兩所中國百年學府的起步,即1895年設立的天津中西學堂(1903年更名為北洋大學堂,今天津大學前身)和1896年設立的南洋公學(今上海交通大學前身)。兩所學校均由晚清名臣盛宣懷創辦,在初期辦學理念和規劃上如出一轍。比如,均邀請美國人管理,中西學堂邀請丁家立擔任總教習,南洋公學則邀請福開森為監院;在學制上,中西學堂設立頭等學堂、二等學堂,南洋公學仿效該制,設立上院、中院;均聘用華洋教習,開展外語教學。

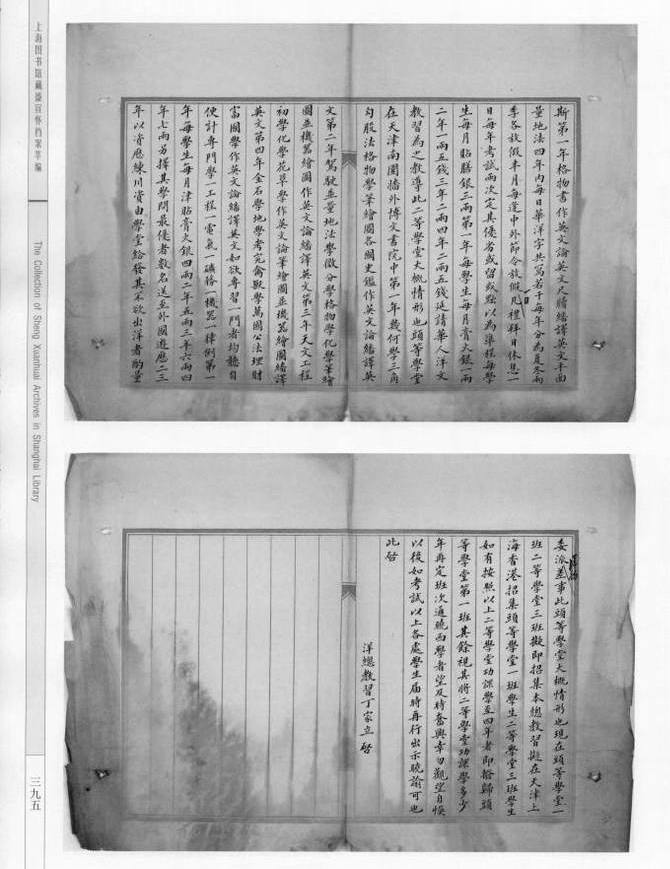

《擬設天津頭等學堂章程、功課、經費與總教習丁家立酌議各款折》(引自上海圖書館編:《上海圖書館藏盛宣懷檔案萃編(下)》,上海古籍出版社,2008年)

丁家立所擬天津頭等學堂、二等學堂招生啟事(引自《上海圖書館藏盛宣懷檔案萃編(下)》)

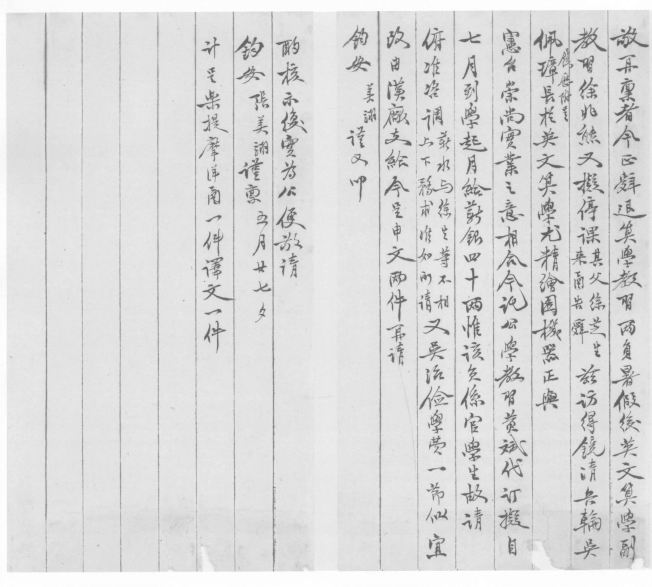

1901年7月,戴維被南洋公學聘請為西文教習,開始他在中國的教學生涯。郭鋒教授已經對戴維進入南洋公學的緣由及其教學活動作出考察,通過盛宣懷檔案中的《張美翊致盛宣懷函》,指出戴維進入南洋公學是因為受福開森推薦,而福開森與時任美國駐上海總領事約翰·古德諾(John Finley Goodnow)相識。本文稍作補充的是,張美翊在這封書信里提到戴維與古德諾為“中表”之親,經考,約翰·古德諾是戴維的姑姑南希·坦納·拉鐵摩爾(Nancy Tanner Lattimore,1828—1880)與姑父詹姆斯·哈里森·古德諾(James Harrison Goodnow)之子,也就是戴維的表兄(參見Love and War: The Civil War Letters of James Harrison Goodnow)。這封信還提到戴維“獨攜妻子在此,聲稱不敷用度”,要求增加薪水,映證了戴維舉家來到中國的經歷。

盛宣懷(1844—1916)

福開森(1866—1945)

張美翊向盛宣懷推薦戴維·拉鐵摩爾的書信(引自《上海圖書館藏盛宣懷檔案萃編(下)》)

據戴維的孫子小戴維回憶,戴維在中國謀得教職,其實還離不開姐姐瑪麗·拉鐵摩爾(Mary Lattimore)的幫助。瑪麗是拉鐵摩爾家族中第一個來到中國的人,她是發明家亞歷山大·貝爾的好友和學生,向貝爾學習了與聾啞人交流的方法,以美國長老會傳教士的身份來到中國,在蘇州創辦了一家聾啞人學校。戴維的第三個孩子瑪麗·伊莎貝爾(Mary Isabel)于1902年1月出生在蘇州(取名瑪麗可能是為了紀念姐姐的幫助)。應該是瑪麗在背后協調與古德諾的家族關系來幫助戴維,同樣她還幫助了另一個弟弟阿萊克·拉鐵摩爾(Alec Lattimore)在中國謀職(參見David Lattimore, “Introduction”, The Desert Road to Turkestan, p.ⅹ;[美]歐文·拉鐵摩爾:《蔣介石的政治顧問:歐文·拉鐵摩爾回憶錄》,[日]磯野富士子整理,吳心伯譯,復旦大學出版社,1997年,第1頁)。在南洋公學的史料里,戴維的中文名字是“樂提摩”,依照中國習慣他還有自己的號“特微”——顯然都來自他英文姓名的音譯(參見霍有光、顧利民編著:《南洋公學 交通大學年譜》,陜西人民出版社,2002年,第171頁)。戴維先后為中院、上院學生教過英語、商業、書札、法語等課程,得到了以盛宣懷為代表的中方認可。1905年,盛宣懷特地奏請給戴維等三名外籍教師授予清廷“三等第一寶星”獎章。其間戴維還于1902—1903年擔任過中美談判的秘書(faculty biographical data of David Lattimore[文件名為筆者添加],Dartmouth College, Dean of the Faculty records, LATTIMORE DAVID HISTORY, DA-165-10478)。

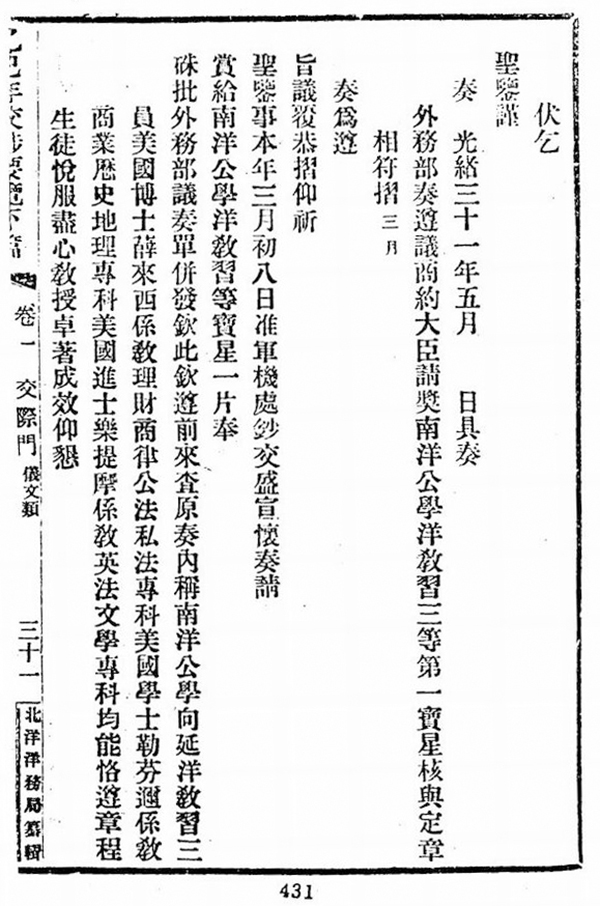

盛宣懷關于向“美國博士樂提摩”等頒發獎章的奏折(引自《近代中國史料叢刊續輯》第30輯,文海出版社,1976年)

1905年,戴維離開南洋公學,前往位于保定的直隸高等學堂任教。對戴維離開南洋公學的原因,李磊鑫推斷是福開森被辭退的人事變動,以及南洋公學被劃歸商部后辦學理念的變化,李磊鑫還對戴維在保定任教的是直隸高等學堂還是保定高等師范學校做出了考證。此處稍做補充,據戴維在達特茅斯學院填寫的個人履歷表,他在保定時期任教于“Chihli Provincial College”,確為直隸高等學堂,保定高等師范學校等說法應為史料傳抄產生的訛誤。

戴維和直隸高等學堂、北洋大學的淵源或多或少與丁家立有關。丁家立1878年畢業于美國達特茅斯學院,1882年來華,執掌中西學堂(北洋大學堂)11年,對該校教學及建設影響甚大。他提倡西學教育,尤其重視外語教學,規定須學習英文,使用英文原版教科書,直接用英文進行教學等(參見張世軼:《清末傳統教育視閾下的西學教育——從丁家立和中國第一所大學堂規劃書談起》,《教育史研究》,2017年第1輯;吳驍:《北洋大學堂——中國人自己創辦的第一所現代大學》,光明網,2020年11月17日)。1903年,丁家立兼任直隸高等學堂總教習,旋因北洋大學堂二等學堂學生較少,他安排將直隸高等學堂改為北洋大學堂的預備學堂,這也是后來兩校合并的緣起(參見北洋大學—天津大學校史編輯室:《北洋大學—天津大學校史》,天津大學出版社,1990年,第48頁)。丁家立執掌兩校期間,學校的美國色彩濃厚,他積極聘用美國教員,當美國教員合同期滿時,或續訂合同、或另聘美國人接替,因此學校里美國教師為數不少(謝世基:《1919—1925年北洋大學的鱗鱗爪爪》,載《文史資料存稿選編24教育》,中國文史出版社,2002年,第119頁)。戴維進入直隸高等學堂與丁家立的這一作風不無關系,兩人可能也有私交(《天津大學檔案館獲贈北洋時期外教大衛·拉鐵摩爾著作和教師李玉汶著作》一文稱,丁家立與戴維是好友關系,載《天津高校檔案工作簡刊(2016年第1期》)。1906年,丁家立因與中方的矛盾辭去兩校總教習職務,而戴維繼續留了下來。直隸高等學堂于1912年并入北洋大學堂,戴維于是進入北洋大學堂工作

丁家立(引自[美]謝念林、[美]王曉燕、[美]葉鼎編譯:《丁家立檔案》,廣西師范大學出版社,2015年)

根據北洋大學校史材料,戴維在北洋大學堂的任教時間為1913年9月—1921年12月(北洋大學—天津大學校史編輯室:《北洋大學—天津大學校史》,第98頁)。該校于1912年更名為北洋大學校,直屬教育部,1913年更名為國立北洋大學。在這兩年,南京臨時政府頒布“壬子、癸丑學制”,規定在各級學校中開展英語教習,這意味著戴維在北洋的任教正值辛亥革命后中國外語教學的迅速發展期。北洋大學依然聘請了不少外籍教師,戴維的妻子瑪格麗特也曾在該校教英語(1916年1月—1918年12月),弟弟阿萊克在武昌大學工作了幾年后,也來到北洋大學任教,他在校史材料中的中文名字是“樂禘祃”,除了教學,兩兄弟還兼任過校長、院長室的秘書(北洋大學—天津大學校史編輯室:《北洋大學—天津大學校史》,第98、435頁)。

戴維在北洋大學的教學以嚴厲著稱,也得到了學生的認可。據曾經在北洋求學的地質學家黃汲清回憶(黃汲清:《我的回憶:黃汲清回憶錄摘編》,地質出版社,2004年,第20頁):

我們預科的教師有大衛·拉蒂摩爾,教英文文法,主要教科書是mother tongue。弗蘭克林·拉蒂摩爾(即阿萊克——筆者注),是前者的弟弟,主要教英文讀本,內容是現代英文選編。……前面說的Lattimore弟兄都教得不錯,大衛態度嚴肅,弗蘭克林比較隨和,都受到大多數學生的愛戴。

曾經在北洋土木系求學的謝世基(1919—1925年在校)描繪了戴維既受歡迎又嚴厲的形象(謝世基:《1919—1925年北洋大學的鱗鱗爪爪》,第111頁):

在英文教員中,樂提摩最受歡迎。他循循善誘,百問不厭,有很多獨到之處……但他教學又最嚴格,講到關鍵所在,中國學生常易發生混淆的地方時,必定招呼停寫筆記,專心聽講,誰不擱筆,即厲聲制止;他常給試卷打上幾時幾分半,幾乎每年都有因英文不及格而留級的。

稍顯例外的是一條文史資料(中國人民政治協商會議天津市委員會文史資料研究委員會編:《天津文史資料選輯》第11輯,天津人民出版社,1980年,第21頁),這條史料可能有所夸張,但至少反映出戴維嚴厲的教學態度:

[戴維]對學生極無禮貌,學生遲到無論嚴冬酷暑,必罰其在門外站立十幾分鐘;學生答問不好,張口就以“愚蠢”“渾東西”“白癡”等惡語相加。

1921年,受美國達特茅斯學院聘請后,戴維攜家離開生活了20年的中國。他的中國旅程有一個圓滿的結束:他受到了全校學生開會歡送的禮遇——1919—1925年期間北洋大學惟一的一次歡送會,收到一幅紀念旗,旗幟上的“誨人不倦”是學生對他的評價(謝世基:《1919—1925年北洋大學的鱗鱗爪爪》,第111頁)。

二、《英文典大全》的寫作與流傳

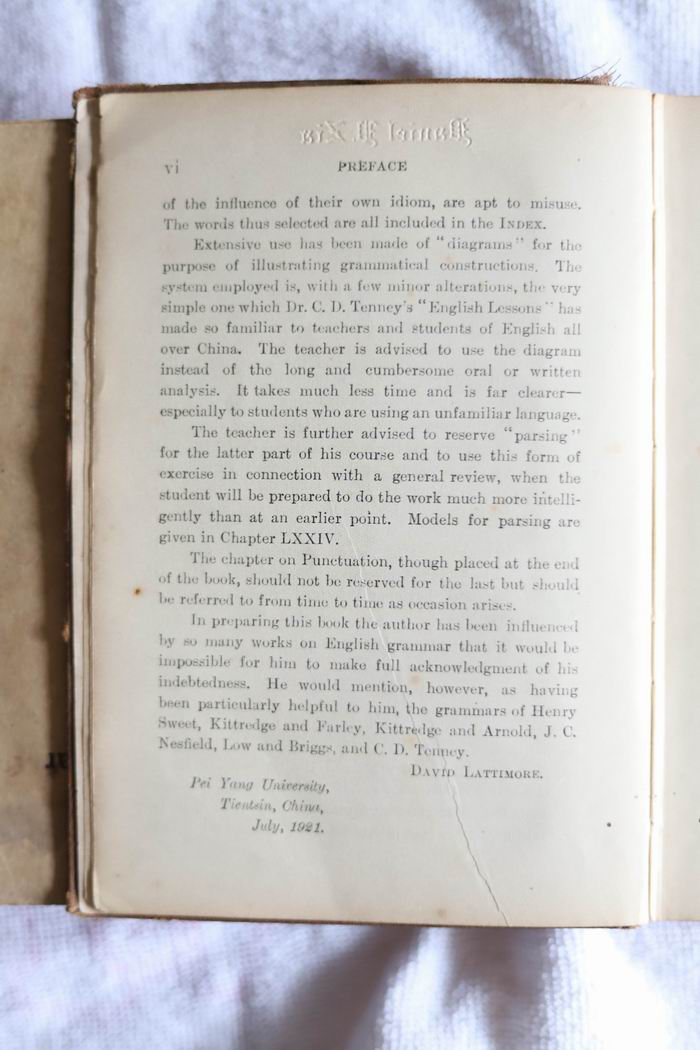

除了在中國20年的執教,戴維還為中國近代外語教育留下一份“禮物”,即針對中國學生編寫了英語語法教材《英文典大全》——這也是他畢生唯一的專著。《英文典大全》共75章,于1923年5月在商務印書館首次出版。戴維在序言中介紹,這本書是供需要學習英語語法的學校使用,尤其是中國學校,讀者對象是中學最后兩個年級、師范學校,商業學校、工業學校或者大學一年級學生。在序言落款中,戴維署名的地址和時間是“北洋大學,天津,中國,1921年7月”。

戴維·拉鐵摩爾在序言的落款頁面

戴維編寫《英文典大全》既是長期教學實踐使然,也有彌補英語教材空缺的用意。他參考了當時在各學堂流傳的幾種英語語法課本:一是《納氏文法》(English Grammar Series,1895年),作者是英國教育學家約翰·納斯菲爾德(J.C. Nesfield),該書在清末傳播到中國,一度頗為流行,1907年就有群益書社出版的中譯本。二是丁家立編寫的《英文法程初集》(English Lessons),該書于1892年編寫,最初提供給中西學堂師生所用,由于當時專門針對中國人學的英語教材不多,丁家立便將自己編寫的教材定為北洋大學堂的教科書,編入《北洋大學叢書》(《丁家立年譜》,載[美]謝念林、[美]王曉燕、[美]葉鼎編譯:《丁家立檔案》,廣西師范大學出版社,2015年,第195頁)。三是哈佛大學英國文學教授喬治·萊曼·基特里奇(George Lyman Kittredge)與昔孟學院校長莎拉·露易絲·阿諾德 (Sarah Louise Arnold)合著的《母語》(The Mother Tongue,1902年),該書曾由徐銑譯訂為《增廣英文法教科書》,1909年12月在商務印書館出版,曾被北洋政府教育部審定為中學校及師范學校使用,戴維在北洋大學也用過這個課本。四是喬治·萊曼·基特里奇與英國語言學家亨利·斯威特 (Henry Sweet)合著的《高級英語語法》(An Advanced English Grammar, with Exercises,1913年)。與此同時,國內也在自主編寫新教材,戴維此前就參與了李玉汶主編、商務印書館出版的《漢英新詞典》(A New Chinese-English Dictionary)的編寫校訂。

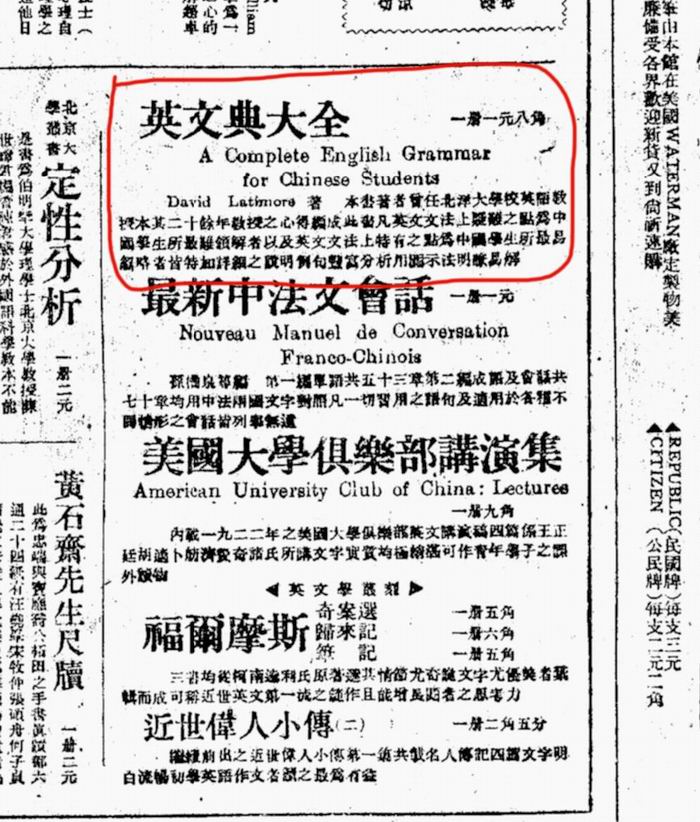

《申報》1923年6月16日刊登的《英文典大全》廣告

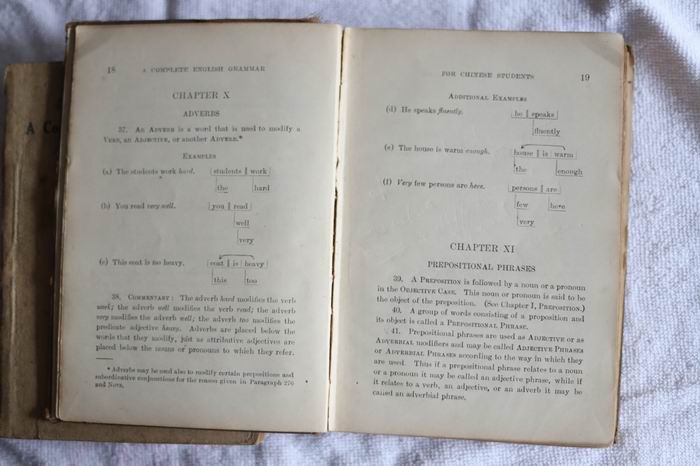

在內容上,《英文典大全》的最大特點是采用圖解法并加以改良。正如出版后不久,1923年6月16日《申報》刊登的廣告所稱:“本書著者曾任北洋大學校英語教授,本其二十余年教授之心得,編成此書,凡英文文法上疑難之點,為中國學生所最難理解者,以及英文文法上特有之點,為中國學生所最易忽略者,皆特加詳細之說明,例句豐富,分析用圖示法,明了易解。”圖解法,英文名稱為Diagram,是當時西方流行的實用教學方法,在每個單詞上做標記,用線連結不同的句子成分,便于學生理解,在美國的教學中已經廣為使用。該法出自美國人斯蒂芬·沃特金斯·克拉克(Stephen Watkins Clark),代表作為《實用語法》(A practical grammar: In which words, phrases & sentences are classified according to their offices and their various relationships to each another),此外還有阿隆佐·里德(Alonzo Reed)和布雷納·克羅格(Brainerd Kellogg),他們在《英語高級課程》(Higher Lessons in English)等代表作中建立其體系。隨著美國人在中國教學英語,圖解法也被引入中國,比如丁家立在他的教材里就使用并普及了這種方法。戴維在前人基礎上進行改造,進一步推廣了圖解法的應用,他認為,圖解法是為了形象地繪制語法結構,相比冗長、累贅的口語或者書寫分析,圖解法的時間更少、更加清楚,尤其更適合母語并非英語的學習者,因此建議在校教師采用這種方法(《英文典大全》,第ⅵ頁)。

《英文典大全》內文頁面與圖解法

戴維的做法得到后來研究者的肯定。《英文典大全》被認為是圖解法在中國流傳最廣的書(李褒嘉:《中國轉型語法學:基于歐美模板與漢語類型的沉思》,南京師范大學出版社,2008年,第183頁)。語言學家何容指出到1920年左右,在中學里通行已久的《納氏文法》已經有點不時興,隨后流行的一些教材都使用了圖解法,相比之下,“只有商務印書館出版的《英文典大全》所用的圖解法,跟以上各書不大相同,不同之點是只用直線,不用斜線”(何容:“序 黃著《國語文法圖解》”,《黃故教授貴放先生哀思錄》,1987年,第62頁)。

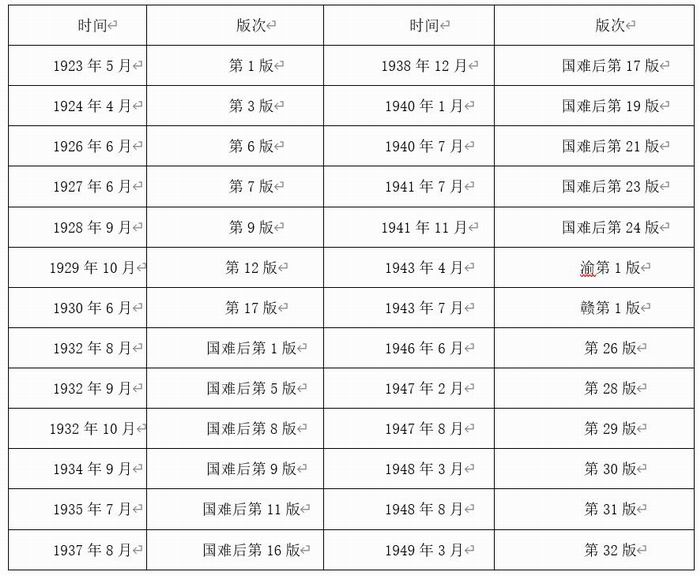

《英文典大全》在出版后大量發行,多次再版。1922年,北洋政府頒布“新學制”,規定從初中開始設立外語教學,奠定自此到1949年為止國內英語教學的模式,《英文典大全》的出版發行正值這一時期,很快成為教學用書,不斷重印(參見表1)。《申報》多次刊登該書廣告,比如1939年9月8日的廣告稱:“最近有發生供不應求,(有許多書本如英文典大全,及其他高中科學方面的書本,肯出售者甚鮮,而需要者卻甚眾)。

表1 《英文典大全》部分版次及出版時間。資料來源:筆者根據孔夫子舊書網在售舊書版權頁整理。

多位學者回憶了使用《英文典大全》的經歷,大多稱贊圖解法的優點,這些回憶也側面體現出該書的廣泛傳播。英語學家李賦寧回憶,他初中二年級后自學《英文典大全》,稱贊這本書“條理清楚,敘述扼要,還有一個特點,就是利用圖解說明語法關系,使讀者一目了然,并且印象很深”(李賦寧:《英語學習》,北京出版社,2018年,第35頁)。數學家、中國科學院院士王梓坤回憶自己學習英語時“抄過林語堂寫的《高級英文法》,抄過英文的《英文典大全》”(方正怡、方鴻輝編:《院士怎樣讀書與做學問》下冊,上海科學技術文獻出版社,2017年,第141頁)。物理化學家徐光憲在寧波求學時曾經用過《英文典大全》:“這本書用的是圖解法,用圖表來說明英語句子中詞與詞之間的語法關系。在圖解法下,主謂賓結構涇渭分明,句子的結構清晰明了”(郭建榮編著:《一清如水:徐光憲傳》,中國科學技術出版社,2013年,第31頁)。沙健孫教授回憶自己在家鄉江蘇宜興求學時,“畢馥真先生教英文,他導用原文版的《英文典大全》做語法教科書,引導我們照書本的要求把英文的句子進行圖解”(沙健孫:《沙健孫自選集》,學習出版社,2012年,第507頁)。外交學院英語教授陳文伯對比了《英文典大全》和林語堂編寫的《開明英文法》,認為“這兩本書各有特長,前一本重形式分析,后一本重語言或用,對我都有很大幫助。尤其是前者,它的句子分析圖解使我充分明白了英文句子結構以及句子各部分的關系,為我奠定了語法知識的理論基礎”(吳龍森主編:《專家學者談如何學英語》,世界知識出版社,2002年,第52頁)。

《英文典大全》是民國時期國內出版的英語工具書中具有代表性和特點的一種,反映了中國近代外語教育的發展。這一時期國內出版的英語教材復雜,外籍作者編寫的語法教材有《納氏文法》、《實驗高級英文法》(Dozen J. Dunn, Experimental English Grammar: For Advanced Students,鄧達澄編纂,商務印書館1933年)、《漢譯泰氏英文法》(W. M. Tanner, Correct English,苗平、唐允魁譯,啟明書局1940年)、《英文文法大全》(山崎貞著,金則人編譯,世界書局1933年)等,國人原創教材數量更多(關于民國時期的英語教材,參見張同冰、丁俊華:《中國外語教育發展史回顧(五)》,載《基礎教育外語教學研究》,2002年第5期)。以商務印書館為例,從民國初年至1949年前,一共出版英語書籍472種,其中僅英語文法類書籍就有47種(參見《圖書目錄1897—1949》,商務印書館,1981年,第114—117頁)。與這些同類書比起來,《英文典大全》出版時間較早、版次較多,尤其是出自一位具有中國實際教學經驗的外籍教師,用英語寫作、直接在中國出版——這是其最大特點。后來研究者梳理民國時期的英文工具書時,總是忽略不了《英文典大全》,正如汪家熔所稱:“鄧達澄《實驗高級英文法》,拉鐵摩爾的《英文典大全》,在老一輩讀者中,是享有盛名的。”(汪家熔:《商務印書館與英文書籍》,載《英語世界》1982年第1期,第12頁)

三、達特茅斯歲月:見證美國漢學研究

就在戴維完成《英文典大全》的同年,他舉家回到美國,原因是應美國達特茅斯學院之邀,就任該校“遠東文明”教授(Professor of Far Eastern Civilizations)。《英文典大全》1923年初版扉頁上已經注明他的身份是“達特茅斯學院遠東文明教授、原北洋大學英文教授”,序言的落款地點仍是北洋大學,后來的修訂版里才改成“達特茅斯學院”。

20世紀初的達特茅斯學院(圖片來源:美國國會圖書館)

達特茅斯學院之所以聘用戴維,按崔玉軍先生的研究,是因為該校校長恩納斯特·馬丁·霍普金斯(Ernest Martin Hopkins)欲開創漢學教育,需聘用一名了解中國歷史和語言的教師,遂委托胡佛(即美國第31任總統,1929—1933年在任)代為尋找人選,胡佛推薦了戴維(參見崔玉軍:《美國達慕思學院的中國研究》)。胡佛早年以“胡華”為名來到中國,曾插手開平煤礦事務,后來步入政壇,1921年起擔任美國商務部長,他與霍普金斯頗為熟識,曾經共同參與歐洲救濟事務(參見Ernest Martin Hopkins ’01 President, Emeritus, An interview conducted by Edward Connery Lathem’51, March 28,1958-April4,1959,Rauner Special Collections Library, Dartmouth College),霍普金斯應該是借助了這層關系。根據達特茅斯學院檔案中戴維的個人履歷表,戴維于1921年10月18日被聘用為遠東文明教授,任期一年半,從1921—1922學年的下半期開始,到期后每三年續約,1935年被長期聘用為歷史學教授,直到1943年7月1日退休(Dartmouth College, Dean of the Faculty records, LATTIMORE DAVID PROF HISTORY, DA-165-7313)。

恩納斯特·馬丁·霍普金斯(1877—1964)

赫伯特·克拉克·胡佛(1874—1964)

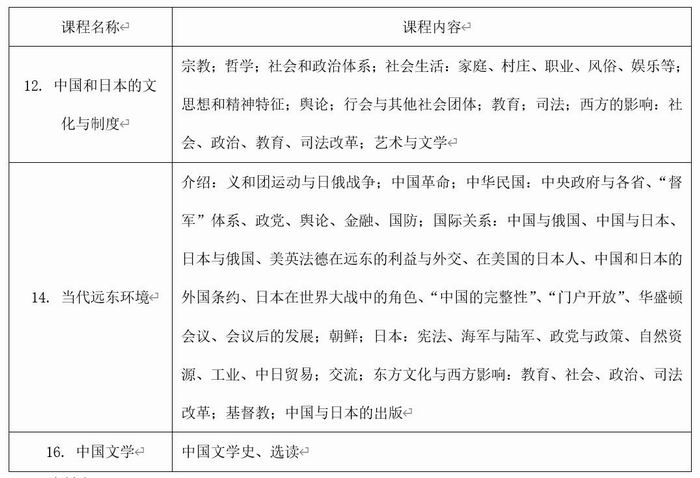

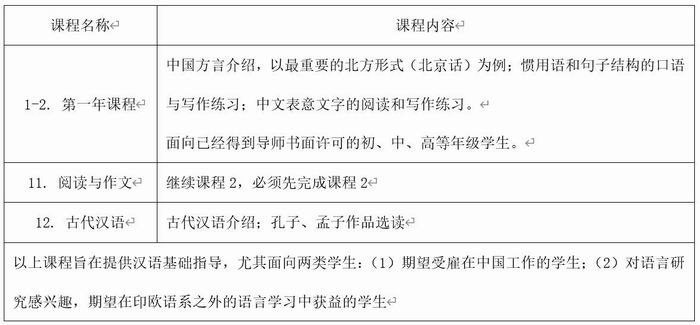

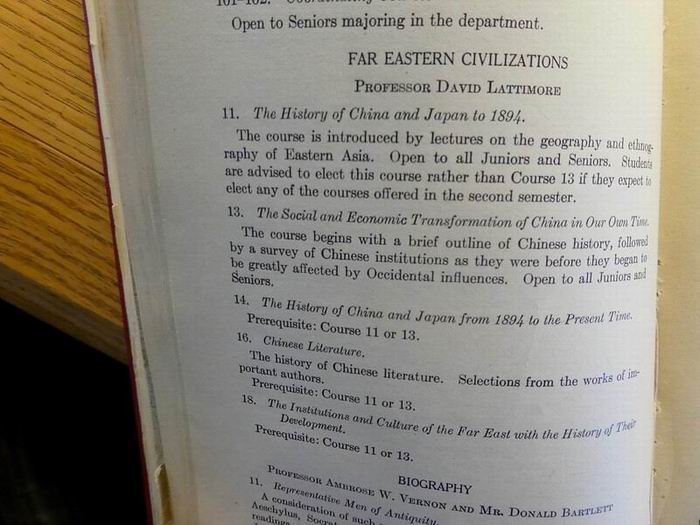

戴維雖然并沒有從學院體系中受過漢學專門訓練,但是他在中國生活長達20年,自學了漢語和中國歷史文化,就像年輕時自學拉丁文、法文等語言一樣。戴維初到中國時曾使用傳教士布歇編的《官話指南》(Koan-Hoa Tche-Nan, Boussole du Langage Mandarin)作為漢語教材(letter[S. Marsh Tenney to Philip N. Cronenwett], Dartmouth College Affiliates Files Collection, Lattimore David h1922, DL-15-11801)。在歐文·拉鐵摩爾回憶中,戴維具有淵博學識,不僅能用漢語流利地交談,而且是具有儒學傳統的一名優秀學者(《蔣介石的政治顧問:歐文·拉鐵摩爾回憶錄》,第3頁)。戴維在達特茅斯開設的課程主要包括“遠東文明”(含中國與日本的歷史、文化、政治、社會等)與漢語兩個方面(參見表2、表3、表4)

表2 戴維在1924年第二學期開設的“遠東文明”課程。資料來源:Far Eastern Civilizations second semester, 1924, Dartmouth College Library,Rauner Special Collections Library,DP-11-6800: 17。筆者根據檔案譯出。

表3 戴維開設的漢語課程。資料來源:Dartmouth College. Office of the President (1916-1945: Ernest Martin Hopkins) records, Far Eastern Civilization (David Lattimore) (36), 1929-1930, DP-11-6875。筆者根據檔案譯出。

表4 戴維在達特茅斯學院社會學系開設的課程。資料來源:達特茅斯學院社會學系史(Important Moments in History – The History of Sociology at Dartmouth College),參見https://journeys.dartmouth.edu/socy/,筆者譯出。在1928—1929年,戴維所執教的“遠東文明”是社會學系下的子部門,參見《達特茅斯學院校友錄》(Catalogue of the officers and students of Dartmouth College,https://journeys.dartmouth.edu/socy/important-moments-in-history/)。

達特茅斯學院校友錄中關于戴維·拉鐵摩爾所執教“遠東文明”課程的介紹

達特茅斯學院是美國最早開設漢學教育的高校之一,戴維的漢學教學在這里獲得了認可。漢諾瓦當地報紙稱贊戴維“雖然未受過大學教育,但卻是一位非常好的學者”,達特茅斯學院多位知名校友曾在戴維指導下學習漢語,比如榮譽退休教授約翰·斯特恩斯(John Stearns)、羅尤·內米亞(Royal Nemiah)(newspaper cutting[March12, 1964], Dartmouth College Affiliates Files Collection, Lattimore David h1922, DL-15-11801)。醫學家馬什·坦尼是戴維退休前指導的最后一名漢語學生,他認為戴維是學校中遇到的“唯一真正的學者”,向戴維學習中文是他求學時期最有價值的經歷(letter[S. Marsh Tenney to Philip N. Cronenwett])。據陳榮捷回憶,戴維曾經買了很多書贈送給達特茅斯圖書館(華藹仁整理:《陳榮捷(1901—1994):一份口述自傳的選錄》,《中國文化》1997年第15、16期,第340頁),這算是他的另一種貢獻。尤其值得一提的是,美國知名漢學家柯立夫曾經得到戴維的指導,是戴維激發了他學習中文的興趣(李若虹:《心理東西本自同:柯立夫與楊聯陞(上)》,載《文匯學人:學林》第319期,2017年11月24日)。

陳榮捷(1901—1994)

如果說達特茅斯學院與中國的淵源始于丁家立,那么達特茅斯學院的漢學研究則始于戴維。在戴維之后,陳榮捷、韓祿伯(Robert G. Henricks)、艾蘭(Sarah Allan)、柯嬌燕(Pamela Kyle Crossley)等漢學學者延續了這一傳統。1982年,達特茅斯建立與中國的交換項目,與北京師范大學合作的“海外學習項目”(The Foreign Study Program)已經有逾30年歷史。1995年,該校成立亞洲和中東語言文學系(Department of Asian and Middle Eastern Language and Literatures),2018年重組為亞洲社會、文化和語言項目(Asian Societies, Cultures and Languages)。(關于達特茅斯學院的漢學研究淵源,參見崔玉軍:《美國達慕思學院的中國研究》;Dartmouth and China,courtesy of Library of Dartmouth College)

戴維在美國漢學歷史中應有一席之地,他在達特茅斯學院的工作具有承上啟下的性質。在20世紀20年代初,美國漢學仍處于人才缺乏、亟待發展的階段,如賴德烈在1918年稱:“美國中國學如此的不足,以至……不得不去歐洲征召人才充實學校的中國學教席。”(賴德烈:《美國學術與中國歷史》,載朱政惠編:《美國學者論美國中國學》,上海辭書出版社,2009年,第2頁)傅路德在1931年稱美國漢學界稱“能勝任教學的教師屈指可數”。(傅路德:《美國的中國學》,載朱政惠編:《美國學者論美國中國學》,第43頁)戴維的事跡印證了上述批評:達特茅斯學院只能輾轉在中國尋覓漢學教師人選,而戴維從來沒有接受過大學教育,這一點甚至并不構成障礙。與此同時,美國漢學界開始圖變,新的漢學研究團體陸續設立,如1928年成立的哈佛—燕京學社、1929年成立的“促進中國研究委員會”,賴德烈在1930年總結稱,“近八年來,美國有關中國的學術研究興趣在增長。開設有關中國課程的學院和大學的數目增加了一倍。與中國有關的新教席正被創立”(賴德烈:《過去九年的中國史研究》,載朱政惠編:《美國學者論美國中國學》,第34頁)。

費正清把20世紀30年代美國的中國研究分為兩個陣營,一個是具有足夠資金,緊隨歐洲模式的哈佛—燕京學社,另一個是散布各處、缺乏基金的純粹美國陣營,大多接受從中國回來的傳教士的影響和指導(《費正清自傳》,天津人民出版社,1993年,第119頁)。按照這一標準,戴維所在的達特茅斯學院更接近后者。達特茅斯學院當時并沒有建立成體系的漢學研究,戴維更多地是孤軍奮戰,傅路德提到一些美國高校正在投入漢學教育時,就專門提到戴維“正在達特茅斯獨自教授中文白話及中國歷史和文化”。(傅路德:《美國的中國學》,載朱政惠編:《美國學者論美國中國學》,第43頁)戴維的經歷跟早期來華傳教士相似,都是以“業余”狀態學習中國知識。盡管他不像其他漢學家那樣有數量可觀的著述,但是相比許多美國的中國研究者不懂中文、坐而論道,曾經在中國生活、通曉中文的他是勝出一籌的。畢竟從他那一輩開始,美國的漢學研究逐漸走向專業化。

四、拉鐵摩爾家族與中國的淵源

1943年退休后,戴維在加利福尼亞居住了一段時間(長女凱瑟琳居住在那里)。妻子瑪格麗特于1952年去世。1963年,經歷麥卡錫風波后的長子歐文接受英國利茲大學邀請,前往該校主持漢學系,當年秋天把父親接到利茲同住。1963年11月初,戴維不幸病倒,在圣誕節前兩天做了結腸癌手術。手術僅僅些許延長了他的壽命,1964年3月3日,戴維在利茲去世,享年90歲(Robert P. Newman,Owen Lattimore and the "Loss" of China,University of California Press, p.516)。他的墓地位于洛杉磯。

戴維·拉鐵摩爾與妻子的墓碑

綜觀戴維一生,從1901年來到中國,到1943年在美國退休,他的執教生涯逾40年,以1921年返美為界,前期在中國教授英語、后期在美國教授漢學,基本各占一半。他在兩國都恰逢歷史的轉折,在中國見證了近代新式教育的發展,在美國則經歷了漢學研究的過渡。他是一位“非典型”的漢學學者,雖然沒有數量可觀的著述,沒有非常耀眼的學術成就,但一西一東兩次跨過太平洋,扮演引導者的角色,在大洋兩岸種下了以彼此文化為志趣的種子。

有一點略顯悖論的地方需要指出,戴維盡管長期生活在中國,但他態度保守,“保有一種白人的優越感”(《蔣介石的政治顧問:歐文·拉鐵摩爾回憶錄》,第4頁),不希望子女完全融入中國。后來戴維攜家回到美國,除了達特茅斯學院的聘請外,不排除還有一個重要原因:他希望子女得到純正的西方教育(幼女埃莉諾·弗朗西斯和幼子里奇蒙因此都是在美國上的大學)。盡管如此,某一代人的遷徙,往往能在家族中產生幾代的影響,拉鐵摩爾家族幾代人與中國的淵源,正是從戴維這里開始的。

50歲時的歐文·拉鐵摩爾(圖片來源:約翰·霍普金斯大學)

晚年時期的歐文·拉鐵摩爾夫婦,他們合作編寫了《絲綢、香料與帝國》(圖片來源:Smithsonian Institution Archives)

1972年歐文受邀訪問中國,孫子邁克爾隨行(圖片來源:新華社)

1981年夏,歐文與孫女瑪麗亞在長城(圖片來源:Robert P. Newman,Owen Lattimore and the "Loss" of China)

最典型的代表是長子歐文,他的中國研究志趣受到了父親潛移默化的影響。他童年和青年時期兩次前往中國都并非“出自本意”(Owen Lattimore, Studies In Frontier History Collected Papers 1928-1958, pp.11-12),而是緣于父親來華闖蕩之舉。雖然戴維一開始將歐文送到歐洲上學,有希望歐文接受歐洲傳統精英教育的意圖,不過機緣巧合,歐文還是回到了中國,最終成為知名的中國研究者。歐文的學術研究在某些方面與戴維如出一轍,他們都沒有經歷過學院體系的培養,也并非傳教士——至少他們都不信教,都是“誤打誤撞”地來到中國,在常年生活里建立起對中國的興趣,通過自學走上漢學研究之路。歐文敬重父親,在代表作《中國的亞洲內陸邊疆》中,他感謝父親“把他40年研究中國文化及歷史的心得提供給我。他是本書第一個,也是最后一個批評者”(歐文·拉鐵摩爾:《中國的亞洲內陸邊疆》,唐曉峰譯,江蘇人民出版社,2005年,原序第3頁)。

除歐文外,歐文的妻子埃利諾·霍爾蓋特,歐文的妹妹埃莉諾·弗朗西斯(創作了大量中國主題插畫),第三代的小戴維·拉鐵摩爾(歐文之子,1931年出生在北平,曾是布朗大學東亞研究系教授,同樣致力于中國文化研究),都對中國持有好感。第四代中有幾位“拉鐵摩爾”曾經陪同歐文回中國及周邊訪問,第五代的小小戴維·拉鐵摩爾則用一期訪談重溫了家族與中國的歷史(參見《拉鐵摩爾家族與中國——戴維·拉鐵摩爾祖孫訪談錄》,澎湃·私家歷史,2018年10月2日)。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司