- +1

上海最長(zhǎng)壽的書畫篆刻家走了,106歲顧振樂昨辭世

澎湃新聞今晨獲悉,106周歲的上海知名書畫篆刻家顧振樂先生于2021年7月4日23:30平靜去世。顧振樂先生系西泠印社終生成就獎(jiǎng)得主、中國(guó)書法家協(xié)會(huì)會(huì)員、上海市文史館館員。老人最后一次公開活動(dòng)是在去年11月參加追思其好友周退密先生的書法展。

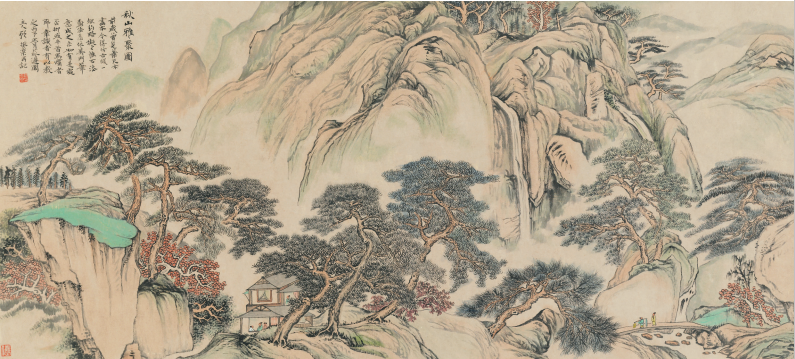

上海市文史研究館相關(guān)負(fù)責(zé)人今天上午對(duì)澎湃新聞表示,顧振樂先生一直熱心于文史館活動(dòng),7月6日文史館的書畫展,就是由顧老105歲時(shí)創(chuàng)作的工筆山水畫領(lǐng)銜。2021年初,顧振樂先生因身體不佳入院,一周前,文史館主要領(lǐng)導(dǎo)曾陪同上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)專程赴醫(yī)院看望顧老。

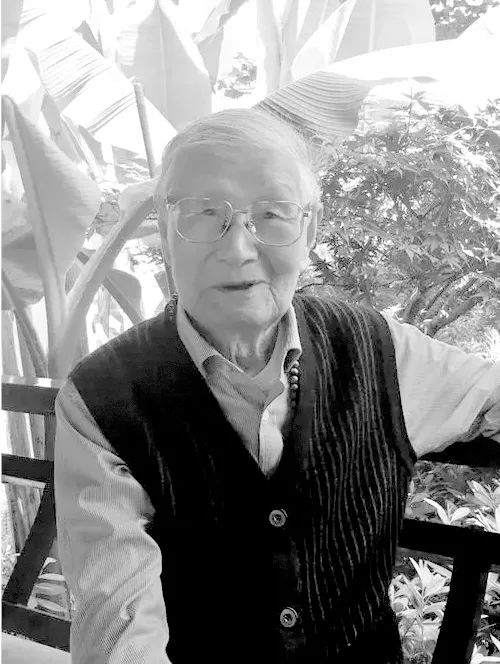

顧振樂先生

顧振樂先生1915年出生于上海嘉定,少年時(shí)師從童心錄、翟樹宜等前輩學(xué)習(xí)書畫篆刻。1942年拜張石園為師,入室專攻“虞山畫派”。不僅在書法、國(guó)畫、篆刻等方面成就斐然,在藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)教育方面均有突出貢獻(xiàn),其謙遜求實(shí)、淡泊名利的人品道德更使人敬佩,令人景仰。

2020年11月,已經(jīng)106虛歲的書畫家、文史館館員顧振樂,不畏嚴(yán)寒,為了多年好友周退密的書法展,克服困難前往開幕現(xiàn)場(chǎng),這是顧老最后一次公開活動(dòng)。

2020年11月,顧振樂老最后一次公開活動(dòng),參加周退密書法展。展覽現(xiàn)場(chǎng),前排:周退密夫人施蓓芳、顧振樂,后排左起:沈飛德、趙英、王群

上海文史館一級(jí)巡視員王群在接受澎湃新聞電話采訪時(shí)說,顧振樂先生是上海文史館非常年長(zhǎng)也是入館最久的館員之一,1980年入館至今,已經(jīng)41年,老先生從藝更是長(zhǎng)達(dá)百年,詩(shī)書畫印全能,難能可貴。其書法古樸嚴(yán)謹(jǐn),不失靈動(dòng)飄逸,繪畫、篆刻都秉承傳統(tǒng),又專攻虞山畫派,勇于創(chuàng)新,“顧老曾獲中國(guó)文聯(lián)從事新中國(guó)文藝事業(yè)六十周年榮譽(yù)證書,被評(píng)為上海市慈善之星。顧老作為嘉定人,見到當(dāng)代兒童不會(huì)提筆,于是自掏腰包10萬(wàn)元,并籌款60萬(wàn)元,創(chuàng)立青少年書法基金、發(fā)起比賽,培養(yǎng)下一代學(xué)習(xí)書法,他還親自為中小學(xué)生示范。”

王群特別提及,定于7月6日舉辦的上海文史研究館四位館員的展覽,將由顧振樂先生105歲時(shí)創(chuàng)作繪畫工筆山水畫領(lǐng)銜,展出幾位老人的書畫和篆刻。因顧振樂老仙逝,明天的開幕式從簡(jiǎn),觀眾屆時(shí)可以直接面對(duì)顧振樂先生的作品。

顧振樂《金風(fēng)紫煙 紅葉青山》創(chuàng)作于105歲

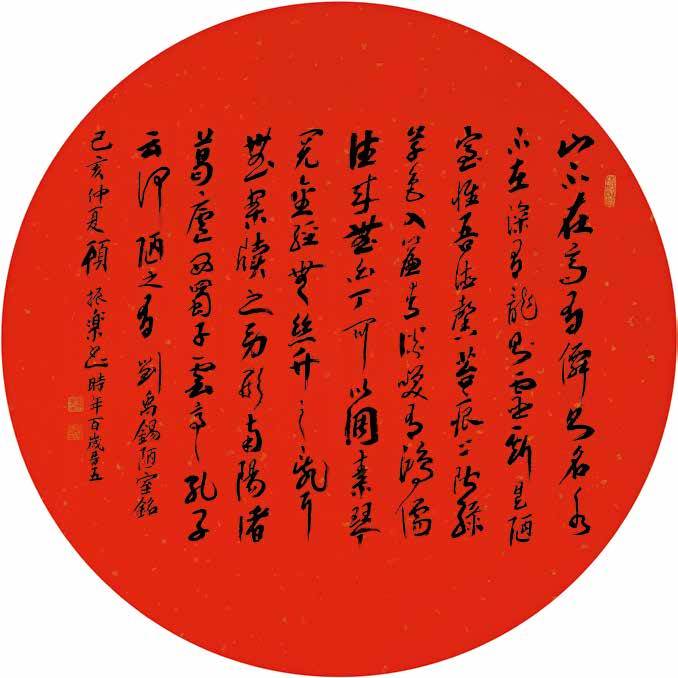

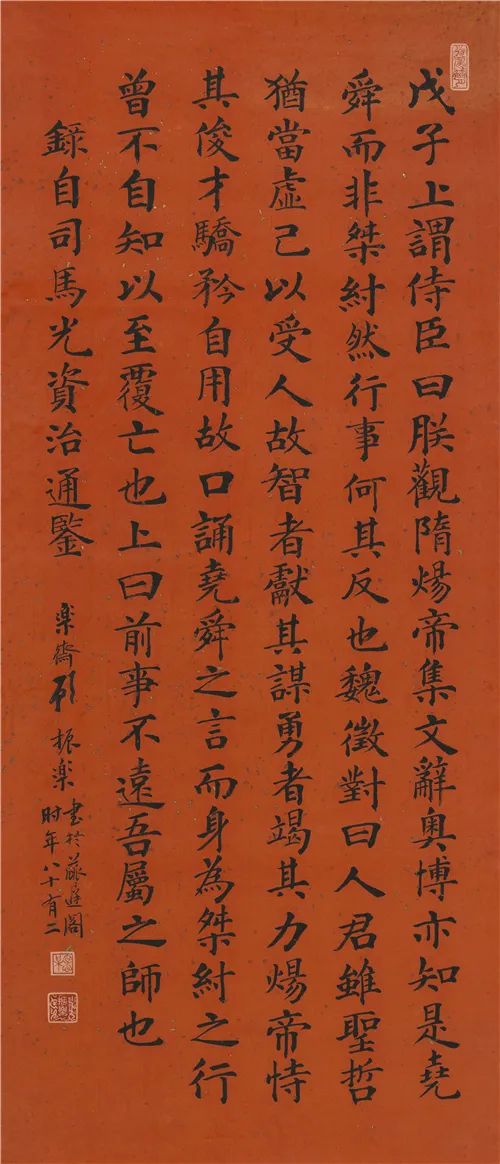

顧振樂書劉禹錫《陋室銘》 創(chuàng)作于105歲

98歲時(shí),顧振樂先生曾接受《東方早報(bào)·藝術(shù)評(píng)論》專訪(后附),詳談了他與書畫篆刻結(jié)緣的種種過往。在顧振樂記憶中,顧氏雖不富裕卻是書香門第,其曾祖父、祖父均系私塾先生。曾祖父的學(xué)生徐甫是清同治元年?duì)钤湫中於醯睦L畫水平亦屬上乘。徐甫及第后不忘謝師,為顧家擴(kuò)宅建院、奉書獻(xiàn)畫。在顧氏舊藏中原有不少嘉定名家字畫,也不乏紫砂銅器等文玩。

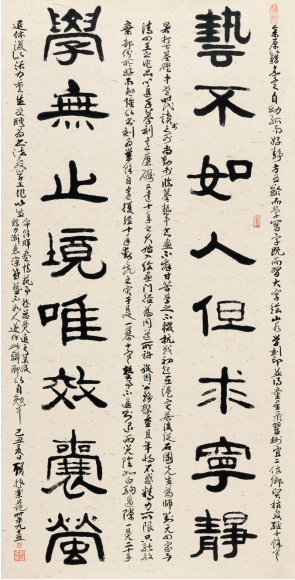

顧振樂認(rèn)為,詩(shī)書畫印的落腳點(diǎn)是筆墨基礎(chǔ)。出生書香門第的顧振樂自幼練習(xí)書法,而后逐漸進(jìn)入作畫、篆刻領(lǐng)域,后來三者齊頭并進(jìn),無一偏廢。顧老深諳書法用筆之道,楷、草、隸、篆、行無體不精,曾遍臨20多種漢碑。其運(yùn)筆鎮(zhèn)定自若、富有節(jié)奏,書法作品靈動(dòng)生姿卻不失古樸嚴(yán)謹(jǐn),勁健清逸中顯現(xiàn)神完氣足。他說:“情出于性靈,趣生于筆墨;八法既明,勤習(xí)成技,別無他途。”他的學(xué)書歷程亦是由博至專,循環(huán)往復(fù)。且涉獵各種書體,厚積薄發(fā),最終形成了自己的書風(fēng)。

顧振樂山水扇面

陳從周曾說:“如顧君者,可謂謙謙君子,當(dāng)今在書詩(shī)畫印諸方面都有相當(dāng)造詣?wù)咭巡欢嘁姟!薄n櫿駱烦Uf自己不圖名利,更不愿自吹自擂,只是用功自勉而已。對(duì)自己的眾多藝術(shù)成果,他從不張揚(yáng);對(duì)自己為家鄉(xiāng)的文化建設(shè)而多次慷慨捐贈(zèng),他亦不張揚(yáng);甚至對(duì)于把于江南著名的古典園林秋霞圃為鄰的三進(jìn)大宅讓予政府,后園劃入秋霞圃,宅地建起“陸儼少藝術(shù)院”,他也從不張揚(yáng)。他看重的,是那份丹青緣,是那份家鄉(xiāng)情。顧振樂說:我只用“自信、知足、寬容”六個(gè)字作為晚年生活的盡度。

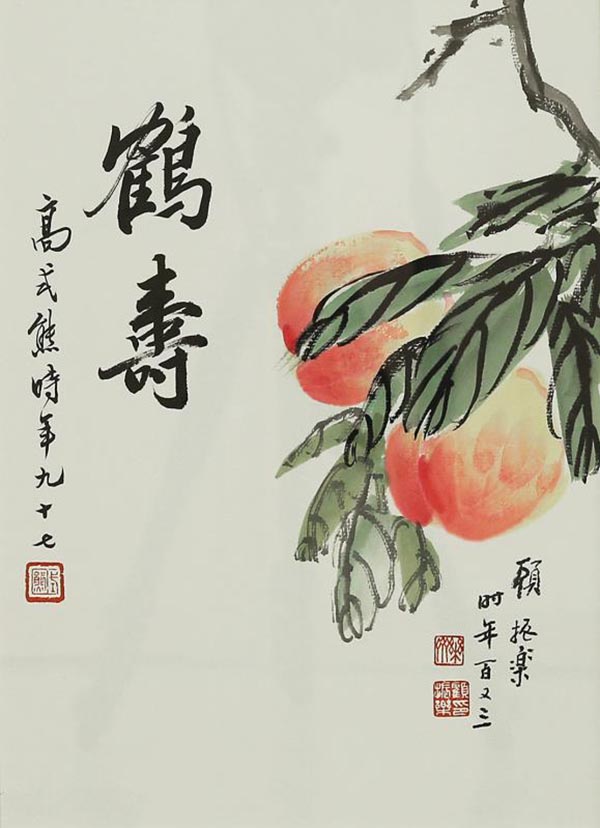

顧振樂、高式熊合作《鶴壽》

顧振樂(左)、高式熊合影。丁酉重陽(yáng)前(2017年10月27日),“皕壽長(zhǎng)青——顧振樂、高式熊藝術(shù)聯(lián)展”在朵云軒開幕,時(shí)103歲的顧振樂和97歲的高式熊加起來正好二百歲。

顧先生的書法從楷書入手,隸篆草相繼摹習(xí),四體皆能并自成風(fēng)格。運(yùn)筆富有節(jié)奏感,流動(dòng)生姿卻無半點(diǎn)造作。楷書在歐(陽(yáng)詢)虞(世南)之間,用以題畫,相得益彰。草書脫胎于孫過庭的《書譜》,又有明人的錯(cuò)綜俊逸,靈逸灑然。隸書出自《張遷》《乙瑛》《石門頌》諸碑,莊重端麗。篆書多源自銘文,骨力勁挺,婀娜多姿。

顧振樂 “藝不如人 學(xué)無止境”自撰聯(lián) 隸書中堂

顧先生重書法,不僅因?yàn)槟転楫嬜鼽c(diǎn)睛,益補(bǔ)金石,還因?yàn)檫@與顧先生的蒙學(xué)經(jīng)歷有關(guān)。顧家老宅安順堂在城隍廟西、秋霞圃側(cè),顧先生的曾祖父曉園公設(shè)私塾之所。當(dāng)年有佼佼者徐氏兄弟,徐郙(1838-1907)、徐鄂(1844-1903)。徐鄂是畫壇名家,徐郙則高中狀元,又因書法出眾,深受慈禧垂愛,位極人臣。徐郙為謝師恩,出資興建“順安堂”。顧先生小時(shí)候,每到春夏之交,其姑母都會(huì)把書畫軸攤于堂前,其中繪畫大多是徐鄂所作,書法不少出自徐郙。在姑母的悉心教導(dǎo)下,顧先生在順安堂的大青磚上蘸水習(xí)字,自幼欽慕書畫的他,常常提筆就忘了時(shí)間。有詩(shī)為證:“自古量才字為先,少年勤練效齊賢。家貧那有閑錢使,清水涂磚待曉天。”

顧振樂《秋水和風(fēng)圖》

顧先生的書法講“規(guī)矩”:“計(jì)白以當(dāng)黑”,有字的地方講結(jié)構(gòu),留白的地方也要講布局。學(xué)書須臨碑臨帖。顧先生又不拘泥于“規(guī)矩”,他的書法尺幅大小迥異,在形制上匠心別具,常常在一幅作品中諸體并行,足見其書法的深厚功力。

顧振樂“葉下斜陽(yáng)照水”印

顧先生之印力追周秦古璽和朱白漢印,兼具“西泠八家”的優(yōu)點(diǎn),雄渾大氣,堂皇典雅,有書卷氣和金石韻味。其朱文運(yùn)刀洗練,筆畫勻稱妥帖,簡(jiǎn)繁展縮,相互呼應(yīng)。運(yùn)籌于方寸間,往往得心應(yīng)手,匠心獨(dú)具,被國(guó)內(nèi)研究篆刻藝術(shù)最具成就的學(xué)術(shù)團(tuán)體西泠印社授予“終身成就獎(jiǎng)”。高式熊先生曾盛贊:“其白文印多漢鑄印遺意,工巧兼?zhèn)洌煳挠t不乏趙(之謙)吳(讓之)痕跡,可謂千姿百態(tài),變化于秒毫之間,非半世紀(jì)功力難成其就。樂齋兄之高明,不僅在于其對(duì)印學(xué)藝術(shù)的深刻理解,更源于其對(duì)中國(guó)古代文字的熟稔,變化無窮而得心應(yīng)手。其邊款亦堪稱了得,輕重頓挫之間卻透出書道與金石之深邃功力。” 不論詩(shī)書畫印,顧先生的作品精致嚴(yán)謹(jǐn)中不乏幽默,繼承傳統(tǒng)又有自己的風(fēng)格,十分難得。從發(fā)蒙至今,百年來心無旁騖,筆耕不輟,成就斐然。顧先生為人淡泊名利,秉承祖訓(xùn),以教書育人為本分,傳授技藝數(shù)十載,載譽(yù)滿堂,桃李滿天下。在其筆墨耕耘百年之際,上海市文史研究館、上海市書法家協(xié)會(huì)、上海市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)、嘉定博物館聯(lián)合主辦了“老樹新花——顧振樂師生書畫篆刻展”,于2019年12月28日至2020年1月6日在顧先生的家鄉(xiāng)嘉定博物館展出,當(dāng)時(shí)展出的共有90多幅書畫作品,大多為顧先生近年來的創(chuàng)作,山水多取法于王石谷,清麗自然,書法或隸或行或楷,或顧盼生姿,或雄渾蒼厚。其中22幅作品是顧先生當(dāng)年新作,105 之際仍能“妙筆生花”。

延伸閱讀

顧振樂:樂哉樂齋藏

(本文原刊發(fā)于《東方早報(bào)·藝術(shù)評(píng)論》,采訪:顧村言、陸斯嘉)

98歲的顧振樂是上海目前最年長(zhǎng)的書畫家,他笑稱自己是“宦齡最長(zhǎng)”的上海市文史研究館館員,1982年入館的同年,他還成為西泠印社社員,至今已有32年。每日習(xí)畫、練字、作詩(shī)、賞印使耄耋之年的他思緒清晰、精神尤佳。書齋不大,卻因書香、畫韻、墨跡、紫泥的點(diǎn)染令主人自得其樂。

1915年出生于上海嘉定的顧振樂字心某,號(hào)樂齋,精工書法,嫻于丹青,擅長(zhǎng)金石且通達(dá)詩(shī)文,集諸藝于一身。幼年時(shí),顧振樂在姑母的熏陶下習(xí)字、賞畫,稍長(zhǎng)后求教于篆刻名家翟樹宜、鄧散木、馬公愚;拜師書畫名家張石園、趙夢(mèng)蘇、童式規(guī)等,與篆刻書畫家錢君還曾有一段中學(xué)時(shí)代的師生緣。

顧振樂作品《節(jié)錄資治通鑒》

顧振樂對(duì)自己的創(chuàng)作及各類藏品倍加呵護(hù),即便子女也不可輕易觸碰。不過,在西泠印社建社一百周年前,他慷慨捐出7部印譜和26方近代篆刻家的印章,其中就包括西泠印社創(chuàng)始人之一—王福庵所刻的“六福金粉艷豪端”,以及鄧散木、錢君的刻章。與印章結(jié)緣80余載的顧老幾乎將珍寶傾囊獻(xiàn)出,目前存于家中的多為解放后友人所刻之印,高式熊、單笑天、韓天衡等篆刻家都為顧老刻過名章,顧老也將每一方印章都覆上包裝、記錄來源、依形疊放。顧振樂的夫人巴本珍指著藏印的盒子說:“這就是他的七巧板!”

顧老拆開一方印告訴《東方早報(bào)·藝術(shù)評(píng)論》,此章乃先師、篆刻家翟樹宜解放前為他刻的閑章,“數(shù)點(diǎn)梅花天地心”所包含的顧振樂的字“心某(梅)”正由翟先生所賜。先生曾為顧振樂刻章幾十枚,經(jīng)過抗戰(zhàn)、“文革”二劫幾已散佚,僅有“數(shù)”章銘刻了師徒三十余年之情。

1928年尚在嘉定讀小學(xué)的顧振樂每日經(jīng)過翟家雜貨鋪時(shí),都見到有人在鋪內(nèi)昏暗的燈光下埋首刻印,被好奇心驅(qū)使的顧振樂常在翟樹宜身后仔細(xì)觀看并不時(shí)討教。幼時(shí)在姑母熏陶下練習(xí)書法、鑒賞繪畫的顧振樂被翟樹宜收作徒弟,他勤練半年后刻章水平已大進(jìn)。在翟先生安排下,考入上海澄衷中學(xué)的顧振樂又投師于嘉定畫壇大家趙夢(mèng)蘇門下,并受到《星錄小楷》作者童式規(guī)先生的書法指導(dǎo)。

在顧振樂記憶中,顧氏雖不富裕卻是書香門第,其曾祖父、祖父均系私塾先生。曾祖父的學(xué)生徐甫是清同治元年?duì)钤湫中於醯睦L畫水平亦屬上乘。徐甫及第后不忘謝師,為顧家擴(kuò)宅建院、奉書獻(xiàn)畫。在顧氏舊藏中原有不少嘉定名家字畫,也不乏紫砂銅器等文玩。顧老說,“家中有一口大櫥藏了不少書畫,黃梅天后姑母把書畫放在走廊通風(fēng)處晾晾干。我小時(shí)候東看看西看看覺得蠻好,經(jīng)過姑母同意會(huì)拿幾張照著樣畫畫。”

可惜的是,顧氏舊藏在1937年日軍攻入嘉定后連同徐甫為顧家修葺的宅院統(tǒng)統(tǒng)付之一炬。由于藏品常年由姑母嚴(yán)加保管,顧振樂還來不及一一細(xì)賞字畫的作者與風(fēng)格,就與他藝術(shù)啟蒙時(shí)期的顧氏藏品永別了。是年6月,25歲的顧振樂偕新婚妻子逃難到上海,除隨身幾件衣物外最貴重的物品就是成婚時(shí)母親贈(zèng)給他的兩件紅木家具。如今,紅木大櫥和斗柜仍安置在顧老家中。顧老說:“當(dāng)時(shí)雖然在逃難,但母親給的東西不能丟了。”幾十年來顧振樂家中沒有添置什么新家具,在一屋陳舊素淡的裝飾中,75年前的紅木家具也成為歲月的見證與珍藏。

到上海不久后,顧振樂與翟樹宜在東新橋附近不期而遇,斯時(shí)翟把愛徒引薦給張石園、鄧散木等友人,顧振樂因此打開一段與張石園的師徒交往。顧老記得,張石園家的客堂內(nèi)藏有大量書籍、碑帖、畫冊(cè)和印譜,其畫室在樓上的亭子間。張老每日午餐后外出日落前返,入夜作畫,尤以仿王石谷至精。張老認(rèn)為顧振樂彼時(shí)的畫技只是停留在臨摹功夫而非創(chuàng)作上,便“一面說一面畫。從頭教起”。顧老家中至今仍保存著張石園的畫稿,皆為顧臨摹之用。

顧振樂還收藏有一幅張石園的青綠山水,這幅作品也是他學(xué)畫時(shí)臨摹的樣本。他說,張先生當(dāng)年畫畢沒有題款,后師徒分開直到先生去世顧振樂也沒有機(jī)會(huì)找老師補(bǔ)題。前些年古籍書店拜訪顧振樂時(shí),他曾找到2幅張先生繪的冊(cè)頁(yè),先生作畫興致高時(shí)在其中1幅上落款蓋章。顧振樂家中原有謝稚柳、錢君等師友的書畫,但“文革”時(shí)他被扣上“反動(dòng)學(xué)術(shù)權(quán)威”的帽子,所藏的書畫、印章、扇子被大量抄走或不知所終,舊藏幾乎不剩了。

在老紅木大櫥中,顧老取出他珍藏的鈐印有“石園居士”的一把折扇,扇柄包漿透紅、扇骨刻刀幣紋飾,扇面上是張石園作于上世紀(jì)50年代的一幅水墨畫并題寫“之取意琴之取音妙在指法之外”、“心某仁兄清賞”等字樣;折扇另一面是書法家蕭退庵的真草隸篆四體書法。

顧振樂還收藏有被譽(yù)為動(dòng)畫片“孫悟空之父”萬(wàn)籟鳴的一幅奔馬圖。萬(wàn)籟鳴是顧振樂的好友也曾是顧家常客。有一回,萬(wàn)籟鳴到訪時(shí)顧振樂正在作畫,萬(wàn)籟鳴也提起了畫筆,當(dāng)聽說顧老夫人巴本珍女士屬馬,便為她繪了一幅駿馬圖。顧老回憶說,“只要萬(wàn)籟鳴用手杖在門口敲幾下,我就知道他來了。他一進(jìn)門就會(huì)直呼:‘顧老,樂哉樂哉!’然后坐下來和我聊天。”老友去世已有十多年,顧老雖聽不到“樂哉樂哉”的問候了,但當(dāng)年那幅即興小品至今懸掛在顧振樂與夫人的床頭。

顧振樂《秋山雅聚圖》

Q&A收藏十問

Q:你最喜歡的藏品是什么?

A:張石園繪制的扇子。

Q:你記憶中最早的藏品是什么?

A:嘉定名家趙夢(mèng)蘇的山水畫。

Q:你是怎么走上收藏之路的?

A:受到姑母的影響。

Q:你的“收藏之道”是什么?

A:收藏都是為了學(xué)習(xí)、臨摹。

Q:你的藏品主要通過什么渠道獲得?

A:老師、朋友相贈(zèng)。

Q:知道自己有多少藏品嗎?

A:“文革”以后,40件左右。

Q:你覺得自己是收藏家嗎?

A:不是。

Q:有一天你能放棄你的藏品捐出嗎?

A:愿意。

Q:你覺得收藏帶給你的最大樂趣是什么?

A:學(xué)習(xí)、欣賞。

Q:遇到過贗品或挫折嗎?

A:沒有。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司