- +1

三個甲子的回眸:尋找中國工業化的原點

原創 秦朔 秦朔朋友圈

· 這是第3995篇原創首發文章 字數 6k+ ·

· 秦朔 | 文 關注秦朔朋友圈 ID:qspyq2015 ·

在英國學者安德里安·G.馬歇爾看來,亞洲近代史的開端是和一艘鐵殼蒸汽戰艦——復仇女神號(Nemesis)聯系在一起的。

1839年,由英國東印度公司出資,利物浦萊爾德造船廠建造的復仇女神號下水。它以蒸汽為動力,以鐵甲為裝備,配備水密封艙,裝載著兩門安裝在旋轉炮架上的32磅大炮,5門6磅炮,還有許多槍支彈藥。這些19世紀三四十年代的“頂級配置”,在第一次鴉片戰爭中出盡了風頭。

馬歇爾在其著作中描述了1841年2月25日,復仇女神號與其他戰艦一起搭載英軍攻入虎門的上橫檔島的情景。“當時世界上最精銳的火炮隊發射數百發大炮,朝炮臺上一群缺乏訓練、毫無還手之力的士兵轟擊,寂靜的天空響起震耳欲聾的槍炮聲和爆炸聲,火光沖天,炮聲隆隆,硝煙彌漫。”

|《復仇女神號與大清水師炮戰》約1858年繪

這一天,英軍攻占了珠江兩岸的所有炮臺,至少500名清軍將士陣亡,1300名淪為俘虜,而英軍僅有8人受傷,1人戰死,復仇女神號毫發未損。英軍還一把火燒掉了林則徐麾下的“劍橋號”,爆炸聲響徹天際,甚至在廣州都能聽見。

作為中國近代開眼向世界的第一人,林則徐在督粵期間,親眼看到英軍“以其船堅炮利而稱其強”,中國軍隊則“器不良”“技不熟”“船炮之實實不相敵”。他向道光帝奏言,“制炮必求極利,造船必求極堅”,也曾給友人寫信,認為剿夷有八字要言,“器良、 技熟、膽壯、心齊”“第一要大炮得用”。

堅船利炮打破了天朝大國的自我,機器的威力自此烙在一個古老民族的心里。

以人力、風力為動力的木船,以蒸汽機為動力的鐵甲船,這就是古代制造和近代制造的分別。1841年,在中國沿岸軍民眼中,長56.1米、寬11.9米、鐵皮厚11.4厘米、擁有罕見鐵殼和蒸汽裝備的復仇女神號,如同“天外來物”。對于這一工業革命成果的集中展示,《華爾街日報》曾評論說,“蒸汽和鋼鐵對大英帝國的影響全體現在這艘船上,在每一個螺母和螺栓上”。

1960年10月22日,毛澤東在會見他的老朋友埃德加·斯諾時說:“我們的基本情況就是一窮二白。所謂窮就是生活水平低。為什么生活水平低呢?因為生產力水平低。什么是生產力呢?除人力以外就是機器。”

第一次鴉片戰爭爆發25年后,1865年,清朝第一艘自己設計制造的蒸汽輪船——“黃鵠號”,建成下水。

1861年9月,湘軍攻陷了天平天國將領陳玉成鎮守的安慶,曾國藩立即著手“設內軍械所,制造洋輪洋炮,廣儲軍實”。他看到國外的“輪船之速,洋炮之遠”,急切希望學會西洋制造船炮的技術。聽說無錫有兩位“格致之才”(科技人員),徐壽和華蘅芳,立即將他們找來,在安慶“設局造洋器”“自造汽輪”。

安慶內軍械所是清朝第一個兵工企業,因完全靠自己的力量建設,和洋器無關,故稱為“內”。

徐壽、華蘅芳白手起家,他們在上海墨海書館買到《博物新編》一書,其中“蒸汽”一節寫有輪船動力系統的基本原理,有一張蒸汽機略圖。徐壽的兒子徐建寅也搜集了很多資料。經過反復揣摩和周密計算,華蘅芳繪出了制造圖樣,徐壽和工匠用手工工具,按設計圖樣制出了“汽缸直徑一寸七分,引擎速度每分鐘二百四十轉”的中國第一臺蒸汽機。

初次試驗,蒸汽機發動了一會兒便停轉了,怎么調也不轉。官員們上報曾國藩,要求換成“洋匠”來造,曾國藩不同意,支持徐壽、華蘅芳繼續改進,因為“造成此物,則顯以定中國之人心,即隱以折彼族之異謀。中國自強之道,或基于此”。

1862年8月2日,中國人自造的第一臺往復式蒸汽機正式試驗成功。曾國藩在當日的日記中說,“華蘅芳、徐壽所作火輪船之機來此試演,其法以火蒸水,汽貫入筒,……火愈大則汽愈盛,機之進退如飛,輪行亦如飛……”“竊喜洋人之智巧,我中國人也能為之”。

此后,徐壽、華蘅芳著手試制小型木質輪船,1863年底獲得成功。再后他們開始制造木質的蒸汽機明輪船。因船兩側安有輪子,一部分露在水面之上,故名“明輪船”。由于他們在江邊看不清遠遠開過的洋艦,曾國藩就讓人租了一只,停在江邊。他們細心查看其構造,然后自己研判、研制。

1864年7月,湘軍攻占南京后,安慶內軍械所遷至南京,改為金陵內軍械所。到1865年,第一艘用螺旋槳推進的蒸汽機明輪船試制成功,在南京下關下水。曾國藩將其命名為“黃鵠號”。

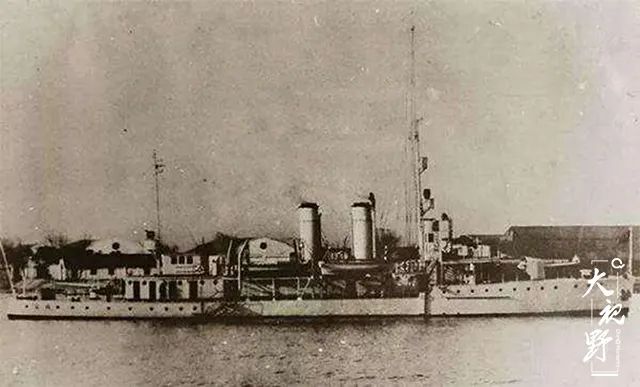

1865年,曾國藩和學生李鴻章創建江南制造總局,是洋務運動中規模最大的軍事企業。徐壽和華蘅芳則擔任制造局委員。他們參考國外兵輪的書籍,建造了中國第一艘兵艦“恬吉號”。他們還制造了中國第一代槍械、大炮,用鉛室法生產出了硫酸,研制出本來完全依賴進口的黑色炸藥,等等。

徐壽、華蘅芳在研制輪船的過程中認識到,要引進國外先進科學技術,必須系統地介紹國外的科技著作。在徐壽的倡議和籌劃下,1868年4月,江南制造局翻譯館正式開館,這是中國歷史上第一個翻譯館,為中國近代科學技術的發展奠定了重要的知識基礎。1876年,他們還與英國人麥華佗、傅蘭雅在上海創辦了格致書院,這是中國第一所專門進行科技教育的新式書院。他們還創辦了第一份科技雜志——《科技匯編》。

|江南制造總局

洋務運動是近代中國規模最大的一次富有改革色彩的經濟運動,引進了國外的先進技術、設備,創辦了數十家用機器大工業武裝的近代化工廠。但中國的工業化并沒有因洋務運動而成功。“何以他國以洋務興,而吾國以洋務衰也”,這一“梁啟超之問”給人留下了深長的思考空間。

上世紀80年代,當中國再一次打開國門進行經濟改革時,就有學人在反思洋務運動時指出,由于外患頻仍、太平天國起義以及半殖民地半封建社會環境等因素,洋務運動所創辦的中國近代工業,走上了一條從軍事工業到民用工業(但仍偏重于軍事工業),由重工業到輕工業(但仍偏重于重工業)的道路。事實表明,這是一條不可取的道路,也是洋務運動發展得如此艱難的內在原因之一。

陳彪先生在《洋務運動與世界近代工業化潮流》中指出,重工業投資大,周期長,見效慢,近代各國的工業化進程無一不是從輕工業尤其是紡織工業開始。紡織業是英國工業騰飛的基地,繼而是輕工業、重工業、交通運輸業的機器大工業化。美、法、德、日的道路基本類似。德國由于普魯士軍國主義的崛起,工業化初期馬上出現了重工業尤其是軍事工業高潮,但其有一個獨特背景,即當時荷、比、英、法等大量外國資本涌入,解決了德國本身資本不足的矛盾。

洋務運動時的中國,財政困難重重,中央政府“部藏無余”,地方各省“庫儲告匱”,還要支付不平等條約的巨額賠款,籌資鎮壓太平天國,資金嚴重匱乏。當時創辦的一系列機器大工業工廠,重工業尤其是軍事工業占去大半。1865年到1867年,四家最大規模的洋務企業,江南制造總局、金陵制造局、福州船政局、天津機器局,全是軍事工業。

在價值規律的作用下,這些企業一誕生就常常面臨虧本、資金匱乏的威脅。以福州船政局為例,該局在1874年后的十年中,欠資達240余萬兩之巨,大大影響到正常的擴大再生產。

整個洋務派創辦的軍事工業,總投資起碼在5000萬兩以上,但經濟效益不高,片面追求“自強”,忽略了“求富”,不太講求經濟效益,加上管理混亂和中飽私囊,致使許多企業“股本耗折”“成效毫無”,局限于簡單再生產而已。

江南制造總局的生產規模,以收支銀兩計,總是徘徊在平均六、七十萬兩左右,1874至1894年間有9年支大于收。

以1872年輪船招商局創立為標志,洋務運動進入創辦民用工業的階段,其間共創辦了20多家主要民用企業。輪船招商局一創辦,就成為西方在華輪船公司的有力競爭對手。上海機器織布局,投資少,利潤豐,“每日日用五百兩,獲利約五百兩,每月可得一萬二千利”,利潤率幾近100%。

民用工業的初步成效,刺激了民族資本的崛起。自1870年代至1890年代,民族資本創辦的廠礦企業從無到有,猛增到100多家。但總體上仍是采礦(基隆煤礦、漠河金礦等)、冶金業(湖北煉鐵廠)、輪船航運業、電信業(天津電報局)居多,真正投資少、見效快的輕工業尤其是紡織業,遲至1890年代才廣泛創辦。

洋務運動重“重”輕“輕”,確實和內憂外患的特定環境有關。但并非沒有另一種可能性。日本的工業化從1860年代起,最初也是為了“富國強兵”,以創辦東京炮兵工廠、大阪炮兵工廠、海軍兵工廠、橫須賀海軍工廠等國營軍工廠為開端,不久也面臨資金的匱乏。

不同的是,日本在創辦軍事工業的同時,還創辦了富岡巢絲長、新叮紡織廠、千佳呢絨廠和愛知紡織廠等四大紡織工廠,以及水泥廠、玻璃制造廠、火柴廠和釀造廠等一批小型輕工業工廠;而且在以重工業為重心的道路導致國家財政虧損的情況下,及時調整,1877年前后采取扶植機器紡織業的政策,在1880年代實現了發展重心由重工業向輕工業的轉移。

以創辦大阪棉紡公司為開端,日本以紡織業為中心的輕工業部門率先開啟了全行業機器大工業的產業革命,遠遠走在重工業前頭。日本還頒布了處理國營企業的條例,將大部分國營企業極其廉價地處理給私人資本,三井、三菱等就是在那時膨脹起來的。

曾國藩、李鴻章、張之洞等洋務派官員,不乏振興民族工業之雄心,但在路徑選擇上,沒有按照符合經濟規律的辦法,推進民族工業化,終于無法成功。當然,在國將不國的危難時刻,就經濟論經濟,或許是一種苛求。

從洋務運動開始,中國的工業化已經走過了一個半世紀的歷程。

從李鴻章提出的“中國欲自強,則莫如學習外國利器。欲學習外國利器,則莫如覓制器之器”,到1897年梁啟超提出“中國他日必以工立國”,1898年康有為提出“興實業”,甚至要求清廷把“定為工國”作為“國是”,到張謇提出“振興實業”“富民強國之本實在于工”,希望以棉鐵兩種工業為出發點實現國家工業化,到孫中山1919年用英語寫成《實業計劃》,提出規模宏偉、內容詳盡的工業化方案……,中國工業化的先聲,如夜半啼血的子規,從未停止。

今天當我們站在“兩個一百年”目標的交匯處,中國已是世界上唯一擁有聯合國產業分類中全部41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類的國家。中國的制造業增加值自2010年起成為世界第一,到2020年占世界的28%。

回顧歷史,大致可以得出四個觀點,以啟明天。

一,工業化的本質是用現代科學技術和大機器生產方式,提高生產力水平和勞動生產率。

孫中山曾說,中國號稱“生活最廉”,可是中國工人每天勞動14至16小時,才能勉強糊口,可見為得到必要生活資料所付出的勞動代價,實在是“最貴”的。要改變這種“悲慘境遇”“就必用機器以輔助巨大之人工,以發達中國無限之富源”。

新中國成立后,劉少奇也指出,中國勞動人民為什么很窮困,他們的生活水平為什么很低呢?一個原因是中國近代化的機器工業、運輸業和農業還很少,在國民經濟中,90%左右還是手工業和個體農業,在運輸業中,也絕大部分是人畜力和木船運輸。和機器工業比較起來,它們的生產力很低,耗費勞動力很大,不能生產出大量的物質資財來供人民享受。

他提出,“首先用一切辦法在現有基礎和現有水平上來提高每一個勞動者的勞動生產率,提高生產品的數量和質量,節省原料和材料,消滅浪費,降低生產品的成本,然后逐步地提高生產技術,建設新的生產事業,并使手工業和個體農業生產經過集體化的道路改造成為具有近代機器設備的大生產”。

二、工業化發展,必須處理好重工業和輕工業的關系。

孫中山提出,國家“必有四大主旨:一為國民謀吃飯,二為國民謀穿衣,三為國民謀居屋,四為國民謀走路”。要滿足這四大需要,關鍵在于振興實業。而振興實業必須各方兼顧、同時并進,“非謀其一端之可成效也。必也萬端齊發,始能收效”。他優先強調的是“鐵路、道路之建筑,運河、水道之修治,商港、市街之建設”,因為“此皆實業之利器”。

劉少奇1950年在談到中國的工業化應該采取什么步驟時說,“第一步發展經濟的計劃,應以發展農業和輕工業為重心。因為只有農業的發展,才能供給工業以足夠的原料和糧食,并為工業的發展擴大市場,只有輕工業的發展,才能供給農民需要的大量工業品,交換農民生產的原料和糧食,并積累繼續發展工業的資金”,同時,“建立一些必要的急需的國防工業,則是為了保障我們和平建設的環境所不可缺少的”,這之后“我們才有可能集中最大的資金和力量去建設重工業的一切基礎,并發展重工業”。

然而,朝鮮戰爭的爆發以及歷史深處的憂慮,讓中國有一種急迫的追趕意識。毛澤東說:“我們不能走世界各國技術發展的老路,跟在別人后面一步一步地爬行。我們必須打破常規,盡量采用先進技術,在一個不太長的歷史時期內,把我國建設成為一個社會主義的現代化的強國。”1958年的大躍進,以“基本工業五年趕上英國,十年趕上美國”為指針,“以鋼為綱”,但很快就開始調整和收縮。

由于不重視輕工業和民生工業,1978年改革開放之時,中國的人均國民生產總值低于印度,只有日本的1/20、美國的1/30。

三、工業化發展,必須調動好國家資本和民間資本兩種力量,必須尊重價值規律和企業家。

孫中山主張,“凡夫事物之可以委諸個人,或其較國家經營為適宜者,應任個人為之,……至其不能委諸個人及有獨占性質者,應由國家經營之”。他認為鐵路、海港、航運以及采礦、鋼鐵、移民墾荒等投資巨大、周轉期長的大企業,應由國家經營。制造衣、食、住、行等基本生活資料的各種生產事業,基本都屬于“可以委諸個人,或其較國家經營為適宜”的范圍。

歷史證明,無論在哪一個時代,只要給民營企業公平的生存與發展環境,它們就會創造出難以想象的活力與價值。榮德生先生嘗言,“能用民力,不必國營,國用自足”,不能用民力,雖一切皆有官辦,因事不切己,往往徒增浪費。

1979年春,陳云在《計劃與市場問題》中指出:“因為市場調節受到限制,而計劃又只能對大路貨、主要品種作出計劃數字,因此生產不能豐富多彩,人民所需日用品十分單調。”他還說:“對價值規律的忽視,即思想上沒有‘利潤’這個概念。這是大少爺辦經濟、不是企業家辦經濟。”

四、工業化發展,堅守國家主權和堅持對外開放必須并舉。

張睿曾說,“借外債不可喪主權”。孫中山也強調:“惟發展之權,操之在我則存, 操之在人則亡。”“主權萬不可授之于外人。”同時,孫中山認為,“要想實業發達,非門戶開放主義不可。”“凡是我們中國應興事業,我們無資本,即借外國資本,我們無人才,即用外國人才,我們方法不好,即用外國方法。”

從1841年復仇女神號駛入虎門海域,以及1842年6月抵達長江口,對吳淞的清軍發動進攻,已然是三個甲子之年。歷史留給我們的不只是觀念的啟發,還有鮮活的人格。

徐壽(1818~1884),中國近代科學先驅之一,終生“耐勤苦”,習西學,反迷信,喜歡動手制作器具。他在翻譯英國的化學教科書時,取西文第一音節而造新字,將元素周期表中的多個元素進行了命名,如鈉、鉀、鈣、鎳等。他一生譯書17部,105本,168卷,約287萬余字。

徐壽1884年病逝于上海格致書院。

徐壽的次子徐建寅,從小隨父做科學試驗,17歲進安慶內軍械所。1900年應張之洞之邀到湖北漢陽鋼藥廠,制成中國自行生產的第一代無煙火藥。1901年3月31日,因火藥發生意外爆炸而遇難,年僅57歲。徐建寅是近代中國第一位殉難于事業的科學家。

華蘅芳(1833~1902),一生“敝衣粗食,窮極終身”“未嘗求祿什進”,獻身科學事業,與外國人合譯出版了12種171卷科技著作,泛及數學、地質學、礦物學、航海、氣象、天文學等等。他在主持江南制造局龍華火藥廠技術工作時,親自試制“鏹水”(硝酸),以代替進口硝酸,所需成本只有進口的1/3。

1865年,當他們制造的蒸汽機明輪船下水時,曾國藩取名為“黃鵠”。

“黃”是炎黃子孫的黃,“鵠”是“鴻鵠之志”的鵠,是傳說中的大鳥。

所有為了這個民族的富強,在曲折的工業化道路上披荊斬棘的開拓者,都將永載史冊,光照未來。

參考文獻:

《復仇女神號,駛過英國殖民史的傳奇15年》,新民說,廣西師范大學出版社

《曾國藩與中國軍事技術近代化》,黃松平、朱亞宗,長沙理工大學學報(社會科學版),2011年第6期。

《溫故黃鵠號》,張建偉,中國青年報,2005年7月2日

《洋務運動與世界近代工業化潮流》,陳彪,史學月刊,1986年第4期。

《中國近代振興實業思想的總結——論孫中山的<實業計劃>》,趙靖,《經濟研究》,1982年第7期。

《孫中山工業化思想及其影響》,宋正,社會科學輯刊,2012年第2期。

「 圖片 | 視覺中國 」

開白名單:duanyu_H 商務合作:biz@chinamoments.org

內容合作、投稿交流:friends@chinamoments.org

原標題:《三個甲子的回眸:尋找中國工業化的原點 || 大視野》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司