- +1

朋友圈將會影響你的身材?——來自群體心理學的解釋

原創 學人君 學人Scholar 收錄于話題#學人評論79個

時東陸,教授,博士生導師。美國馬薩諸塞大學 (University of Massachusetts at Amherst) 物理碩士,工學博士。曾任美國阿貢國家實驗室研究員、辛辛那提大學終身正教授、同濟大學生物醫學工程與納米科學研究院教授。原題為《為什么法國人比美國人苗條? 》。

我的一個學生從來沒有離開過自己的故鄉,美國中西部的一個城市。這個在美國十分普通的城市卻曾經是全美國前十名“肥胖城市”之一。有一天,他來到我的辦公室向我告別,說夏天他要和朋友們一起去歐洲渡假,這是他有生以來的第一次。我向他祝賀,并告訴他應該去哪些地方玩兒,因為我剛從法國學術休假回來。我說馬賽比尼斯好玩,因為尼斯太旅游化,我說馬賽的魚湯原汁原味,而到了尼斯就按照美國人的口味而變談了。我甚至抱怨尼斯酒店經理的英文說的太好,使我在美式的標準房間里感覺不到自己是在法國。所以我喜歡法國南部古色古香的小旅店,連鑰匙都是鑄銅的,而且走在老木地板上會發出吱吱呀呀的聲響。更欣賞馬賽人只講法文的習慣,才不管你懂不懂。我說,去按我的要求做一件事好嗎,當你在巴黎的時候,他詫異了:“去干嗎?” “啊,簡單極了,你只要在香榭大道上站一會兒,看看行人,就行啦!除非你愿意,那就交個旅歐報告吧!”

那年的秋天來的好快。好像大地還沒有熱透,樹葉就由綠變紅了。那天我正在備課,聽到有人敲門。開門一看正是我的學生。“嘿,你回來拉,歐洲好玩嗎?”我當時甚至忘記了讓他為我做的事情。他不說話,只是看這我傻乎乎地微笑。我終于看出來,他的微笑中有在香榭大道上我對他期望的那種反應和感想。

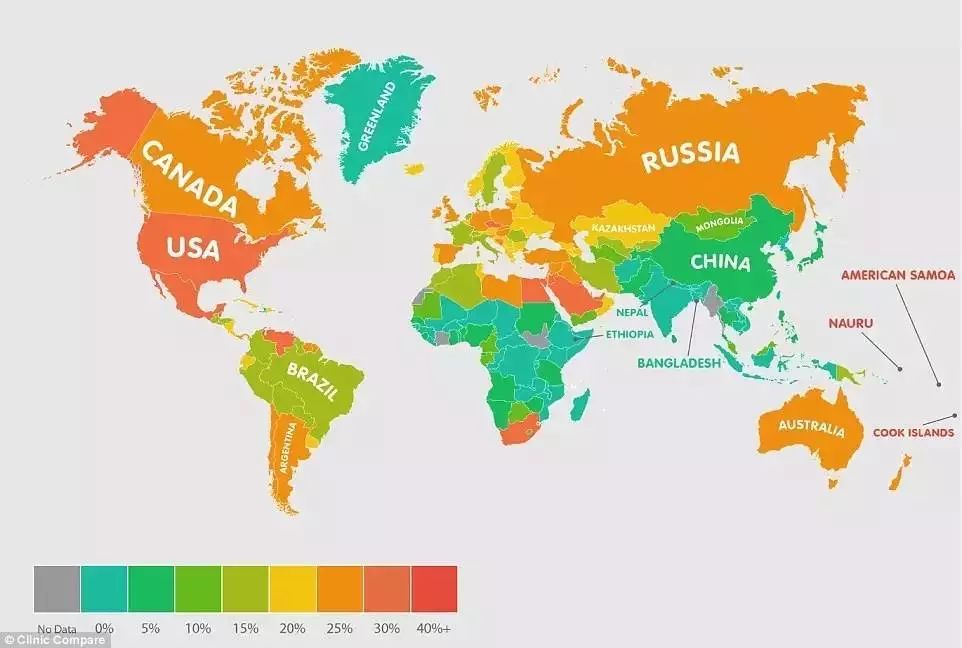

記得我剛到此地工作的時候發現這個中西部的城市有許多“肥胖者”。剛開始還以為那僅僅是一種沒有根據的個人印象,但后來一次偶然的機會論證了這并非偶然。在我更頻繁地看到超重者的時候,我發現需要在朋友那里證實我的觀察。但我當地的朋友矢口否認。他認為本地的美國人和其他地方沒有什么根本上的區別。于是我約他一起到一個超市購物。我說讓我們在門口等著,并且數一下超重者的比例。我們不需要磅秤,因為我們只算那些明顯肥胖的人們。我說:“你來判定哪位屬于肥胖。”好在這位仁兄和我一樣是研究理工的,我們具有相同的實驗經驗和分析方法。結果,我們發現,那天在我們檢查的數十個人中間,至少有50%屬于絕對的肥胖。認輸之后的朋友請我在飯店吃飯。吃飯的時候他開玩笑地說:“如果在此地住久了我也成了肥胖癥,自己卻還不知道呢!” (見圖1)

圖1:顏色代表肥胖癥人數百分比

我的學生還站在門口,面帶微笑。我知道他在想什么。因為他在此地長大,已經習慣了周圍的一切,包括生活方式,飲食習慣,以至人們的“正常”體型和體重。當他第一次來到一個完全新的文化環境中,對于各種差異,會十分的敏感,比如體重。他終于開口了:“但是為什么,老師,法國人會這么苗條,事實上整個歐洲都是這樣,體態輕盈,清瘦瀟灑。而我們美國人都是這么又肥有大的。”我笑了:“我從歐洲工作回美國的時候,也問到同一個問題,但它的答案卻十分的復雜。” “你知道嗎,已經有許多專家在研究這個問題了。但是到今天為止,他們還沒有理想的答案。”

專家們最感興趣的的是飲食。他們試圖首先從飲食結構上找到答案。專家們找到美國和法國的食譜進行比較,卻驚訝的發現答案與他們想象的正好相反。他們發現法國人食品里的熱量絕不亞于美國的,而且他們對甜食的態度和對巧克力的摯愛幾乎近于神圣。美國人總在問如何更好的儲藏巧克力,是放在冰箱還是凍箱?法國人幽默的回答:最好的地方應該是自己的胃里!因為巧克力和中國的茶一樣,絕對不能長久的儲藏。我在法國的時候就曾經發現法國人更喜好原汁原味的食品,他們對美國人吃那些“假食品”比如假黃油實在感到不可思議。法國大餐里有油滋滋的香腸,味道濃郁的鵝肝,肥嫩的豬肘。佐餐用的法式面包往往會涂滿了純香的黃油。其熱量可想而知。

我曾經在法國的工作單位吃午飯,那里餐廳不僅有每天一變的熱餐,而且有多種甜點,奶酪,和冷盤沙拉。那里的熱餐種類繁多,并不局限于法國菜,時時會有意大利,西班牙和德國菜。法國人甚至在午餐飲酒,包括香檳,葡萄酒和啤酒,悠閑自得,這在美國無法想象。

我發現法國人的攝取得食物量也絕不亞于美國人。看看我在法國一頓典型的午餐(其他法國同事與我吃的十分相似, 見圖2):

一塊不小的豬排或者牛排;附加帶有肉汁的米飯或者面條;煮熟的蔬菜或土豆;一、兩枚小圓面包(面包在食堂是免費供應的);一小盤沙拉;一塊奶酪;一塊甜點;一瓶汽水

圖2

我雖然不知道這頓飯到底有多少熱量,但是,法國食品的熱量和份量決不會亞于美國。

專家們于是從進食的方式和速度上找原因。他們認為美國人喜食快餐,由于速度過快的吞咽,可能一次進食過多。而法國人吃飯緩慢悠閑,善于品味,利于食物的消化和熱量的耗散。的確,如果周末去法國人家里吃晚宴,時間也許可以延伸到午夜。如果下飯館,要到9,10點鐘之后才開始用餐,而且細嚼慢咽,盡情享用。但平時的進餐并沒有著意的緩慢。我在與法國同事共進午餐的時候發現他們甚至比我吃的還要快。法國人吃飯最絕的一招是在最后用面包把盤子擦的一干二凈。這時我才意識到法餐中面包的必要。

既然很難從食品熱量和進食方式上得出令人信服的結論,專家們又開始從體育鍛煉和生活方式上找出原因。從我在法國生活的經歷中,我發現美國人遠比法國人更注重自己的體型。在美國不僅健身房比比皆是,與健身相關的廣告和產品充斥美國市場,比如舉重器械,跑步機,體育用品等等。其他減肥系統,強身營養,圖書影帶,數不勝數。如果你想在世界各地的旅店里健身,奉勸你訂美國大型連鎖店,因為歐洲本土旅店一般不會設置健身房。美國人的一舉一動都會想到自己的體重和攝入的卡路里。如果說中國是一種“吃文化,”那么美國絕對可以稱為“體重文化”或者“卡路里文化。”在美國,對于一個人外表的稱贊,以體重首當其沖。無論長相如何,只要苗條,就是健與美。于是,美國在影視雜志上按這種標準建立各種封面模特供人們效仿。但一致招到肥胖人士的反對和批評(這些照片對他們壓力太大,讓他們感到不安全和羞辱感)。

但是在法國,人們對自己的身體好像要漠然的多。首先,法國人絕不象美國人那樣瘋狂地鍛煉近乎畸形的肌肉。我所在的單位僅有一個又小又簡陋的練功房,每天下班后幾乎無人在里面鍛煉。相反,在美國的健身房里,每天都有許多大汗淋淋的運動者。而我的法國同事們會在酒館里聚會,往往喝到深夜。法國人以及歐洲人更傾心于旅行,滑雪,騎車,爬山,露營等更為接近于自然的活動。我曾在海拔極高的阿爾俾斯山上多次看到成群結隊的自行車手。我在英國還遇到過一位荷蘭教授。聊天的時候他自豪地告訴我終于成為“無車階級”了。他剛剛買到火車站附近的房子。于是他賣掉了自己的汽車。他告訴我,每個周末,他會騎車從英國劍橋回荷蘭。這讓我驚訝不已。但在美國,或許有人會炫耀自己豪華,大型的汽車。而在歐洲,許多人早以無車為時尚了。眾所周知,大多歐洲人會以公共交通為主。因而另一種理論認為歐洲人走路,騎車比美國人多。但并沒有統計,定量的分析。從一般的觀察出發,美國人的總運動量或許還會多于歐洲,因為美國的健身房肯定多于法國。所以,從體育鍛煉上,也十分難以得出清楚的結論。

如果從飲食結構,生活習慣,體育運動等幾個方面都無法得到為什么法國人比美國人苗條的結論,我們只能從其他的地方去尋找答案了。在科學研究中,往往在實驗還沒有進行的時候,有些學者可以給出一種“猜測”或者“直覺”(intuition)。但這種“猜測”絕不是武斷臆想,它是通過有嚴格科學訓練的人按照科學的理念,方法,以及個人多年觀察的經驗所產生的一種感悟和判斷。而這種直覺往往又是科學思想的稚形和科學實驗的前期思考。筆者有一個對于這種體重差異的猜想。或許有人將來會有興趣做一系列實驗來證明它。

這種猜測是基于心理學中人類相互emulate (or simulate)的行為。最為簡單的行為即個人在群體中按照主流的行為下意識地模仿大多數人。這種模仿不僅僅局限于服飾,談吐,意識,風格,甚至延伸到外形。而外形即包括體重。對于這種emulate最通俗的解釋就是我們常說的“peer pressure” (同輩壓力)。當一個人生活在群體中,他首先必需建立的是一種內在的自信和安全感。而安全感與自信的基礎來自于他對于自己所在群體的認同。從廣義出發,這種對自己群體的認同就是一種self identity,它包括群體的思維意識和行為規范。一個人必需在思維和行為上與群體十分的吻合,才能夠建立和俱備內心的安全感。我們有時會把這種心理稱為“歸屬感。”如果個人與群體的“主流”行為不盡吻合,那么群體會下意識地給個人實施所謂的“同輩壓力。”從統計的觀點出發,大多數人會在“同輩壓力”下不斷地“模擬”群體行為,從而減低外來壓力,并建立安全感。最明顯的例子是中學生的服飾和談吐。如果群體里有公認的“最酷行為,”比如一種發形,或者一種名牌衣服。那么在“同輩壓力”下,許多人都會采用這種“最酷”的外觀,以此得到整個群體的認可和接受。現在中國年輕人流行的發型和發色,是一種典型的“emulate”現象。當然,“emulate”也發生在意識上。正因為大家相似,壓力才會減小,安全感就會增加。所以,“模擬”現象使同群體內部的人們具有相似性。

這種“emulate”行為其實也可以在動物界發現,因為這是生存的必要法則。在群體活動中,所有族群必須統一行動,才可以獲得最大的生存幾率。比如當大多數鳥類因為發現襲擊而起飛時,所有的鳥都會相繼飛起,躲避災難。而它們的膚色,羽毛,外形,體重都基本相似,便于辨認,獲取信號,協調一致。如果有過重或者過小的個體,在群體行動時會發生困難,最終淘汰。

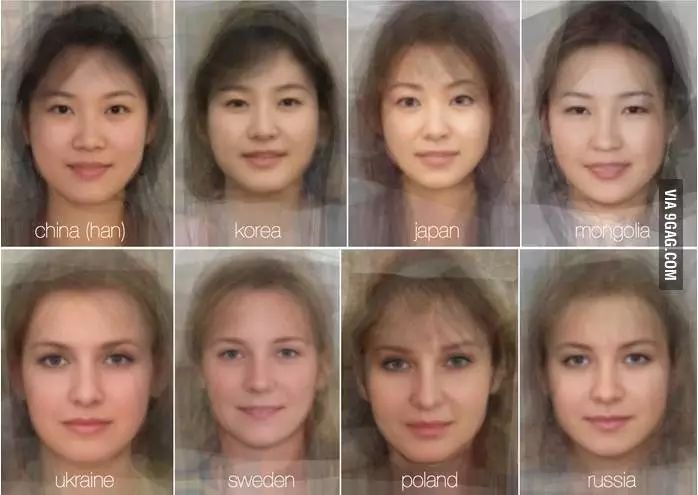

如果我們把這種現象用于體重的模擬,就很容易找到為什么法國人比美國人苗條的原由。在法國或者歐洲,那里的“同輩壓力”會下意識地規范一種個人外形與體重的標準,甚至容貌特征。所以我們會發現法國人長得都像法國人,德國人長得像德國人。即便是中國人,日本人,韓國人也都有自己相貌特征(見圖)。這不見得完全是因為基因使然。因為一位韓國人或者日本人在中國時間住的長了,可能就會變得像中國人了。我的一位朋友在東京生活30年,見他的時候,整個就是一日本人。這里不僅指穿著,而是臉部的特征。

圖3:以上照片是University of Aberdeen in Scotland用計算機軟件把上千張照片重疊制作而成。它們代表不同民族“平均臉型”

由于歷史與文化的原因,這種外形和體重遠遠小于美國的標準。從另一個方面我們甚至發現,這種體重標準與周圍環境,比如房間,街道,汽車,電梯的大小成一定的比例,因而很可能有內在的關聯。我們很容易證明歐洲市政的幾何特征尺寸遠遠小于美國的(包括汽車),因而人們的體型尺寸相對地按比例縮小。事實上這種下意識中的外形與體重也是一種審美的標準。對于法國人來說,那種輕盈的體態,動人的美感,以及典雅的服飾實在是太重要了。這種無形的壓力使大多數法國人會在下意識中對這種美的標準義無反顧,責無旁貸地模擬和逼近。雖然筆者沒有實驗數據和生物臨床的支持,但可以認為,法國人絕對無法忍受自己在眾人中長期保持兩百多磅的體重。于是,法國人的內分泌,新陳代謝,自我控制必然會在這種極至的審美要求下得到最大程度上的調節,從而使他們的體重可以保持在自己標準的附近。只有這樣,他們才可以在“同輩壓力”下相對地維持心理的平衡。

而這種現象在美國卻走入另一個極端。由于社會意識中標定的體重遠遠超出正常水準(比如兩百磅),在某些地區(比如中西部),具有這種體重的人比比皆是。所以“同輩壓力”早已地傾向于超重和偏重。這樣一來,即便肥胖的人也會感到十分的自然,而沒有減肥的壓力。他們甚至認為自己的體重屬于“正常”范圍,因為大家都如此。如果大腦放松了警惕,整個身體就會下意識的解除警戒,于是肥胖的人愈來愈多。所以,肥胖的根本原因并不在于飲食和生活習慣,而在于心理的模擬過程。往往心理的力量會大大地高于外界的眾多因素,比如攝取的熱量。尤其對于當今世界,發達國家中每個人生活的條件基本相似。歐美之間的基因也應該沒有根本上的差別。那么,取決于體重的決定性因素很可能來自于心理,文化,社會,審美等方面。

如果以上理論成立,那么最有效的保持苗條的方法,不是吃減肥藥和參加減肥訓練,而是和苗條的人生活在一起。如果你能感受到來自苗條人們的“同輩壓力”,那么你自然會以他們為標準而進行模擬,從而保持苗條的身材。因為如果你肥胖起來,會增加很大的心理壓力而困惑不安。于是你會失去自尊和安全感。你只有和大家一樣具有相似的體型才能減輕這種壓力而安穩的生活。

“模擬”的現象與文化同化十分相近。當你進入一個新的文化,為了安全感,你會漸漸地被異文化同化,以至成為他們中的一位。你從意識上,行為上都愈來愈和異文化相似了。如果你在法國,你會永遠的苗條。可是,在美國,尤其中西部,你大概有發胖的傾向。不是嗎?你五年前的衣服也許都已經穿不上啦!這并不是因為你吃的更好了,而是你在向環境不斷地“模擬”或者“逼近。”

后記

此文是筆者2005年寫的一篇文章。10年過去,本來早已忘記,但是不久前遇到兩位醫學院專門研究肥胖癥的學者朋友,他們有雄厚的科研經費和龐大的學術團隊。因為相互十分熟悉,筆者便向他們侃侃而談這種“emulate”的理論。本想是一個玩笑,沒有任何實驗基礎,沒想到其中一位居然認真起來,答應我會認真考慮我的實驗設想。

本人實驗設想的基礎是心理因素對人體重量的重大影響。對于一群法國人和一群中西部的美國人,我們假設他們平時攝取的卡路里相似(假設他們的生活習慣也相似,意指沒有過量的體育運動)。筆者認為,由于這種“人們應該相似”的強大心理力量,即便法國人攝取相應的卡路里,也會產生不同的內分泌而控制自己的體重。為了維持標準的法國體重,他們自然耗散的熱量會比較高。當然這種內分泌機制是需要研究的。只不過大多學者太關注于因為熱量攝取而造成的肥胖癥而已了。這就是為什么美國的食譜充斥無糖飲料,替代食材,或者嚴格控制卡路里攝取,但是效果并不好,美國還是一個肥胖國家。

我在此調侃了我的醫學院朋友,你們那些巨額大項目無法解決美國肥胖問題。我告訴他們,一個人是否肥胖其實可以是一個人的個人決定。一個不想肥胖的人應該能夠說:“我拒絕肥胖!”就足以了。只要他/她認同那些自己認為標準的體重和體型,以一種審美的觀念控制自己的生活習慣,在多長了僅僅幾磅時就變得驚慌失措。這個時候的腎上腺素會急劇增加從而加速代謝。而這種對體重的控制來自于下意識的內分泌調控,往往更為有效。

我向學者們建議:用兩組體重不同的老鼠(差別應較大);把一種同類的小鼠至于兩組中同時喂養,并給與同樣卡路里的食品。然后研究其在兩種不同體重鼠群中生長的速率,并對其basal metabolic rate進行檢測。或許我們會發現,即便卡路里攝取一致,在“模擬”壓力下,與體型小的鼠群共同生長的小鼠會相對于比較組有較高的代謝率和較低的體重增長率。

為了證明人類這種心理力量的強大和期盼相似的原動力,我給兩位學者講了一個英國人做的心理學實驗。

他們把某學期一門課的大學生召集起來組織這個實驗,告訴他們這是一個實驗,大家必須遵守規則。實驗假設所有人參加一次常規的期中考試。但是這個時候在教室的一側,實驗人員會釋放一種無害的煙霧。這種煙霧很類似火災的煙霧和氣味,使得人們很容易想到發生火災。全班同學里僅僅有一位學生不知情。

實驗當天,全體同學進入教室開始考試。每人認真答題,十分安靜。頓時,有煙霧從一側開始蔓延。因為所有同學都知曉這是實驗,于是無人走動,置之不理。但是不知情學生意識到火災發生,準備起身離開。但是他看到所有同學仍然全神灌注,仔細答題,因此又回身坐下繼續考試。但是煙霧逐漸蔓延擴大,他又起身,大家還是沒動。他在懷疑中再次坐下,不斷抬頭觀望煙霧。但是由于這種強大的群體心理行為致使他幾次起身,幾次回坐,懷疑自己的判斷,直到實驗人員出現,告訴他實驗原委。這個實驗深刻地揭示了人類(或者動物)強烈的群體意識和模仿行為。

原標題:《時東陸:朋友圈將會影響你的身材?——來自群體心理學的解釋》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司