- +1

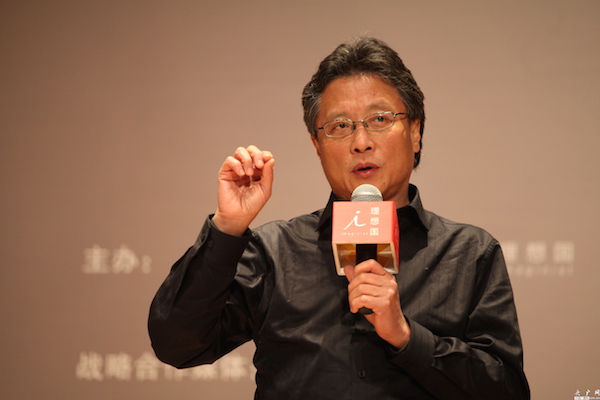

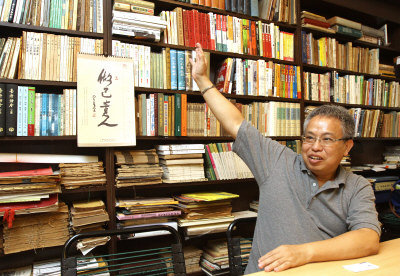

張大春對談傅月庵:《大唐李白》是小說、歷史還是論文?

張大春的《大唐李白》已經完成了三部:少年游、鳳凰臺、將進酒。正在寫的,是《大唐李白·長相思》。

張大春曾經引卡爾維諾,“有些作品實在太有名,人人能出口道得,遂人人都以為自己已經讀過了。”在他看來,有些作者實在太有名,人人都以為自己已經認識他了,李白就是個很好的例子。“換一面看李白,會發現他是個徒事干謁、揮霍成習、拋家棄子、還執拗于充滿偏見的歷史觀的人,這樣的人成為中國詩史上的高峰,亦可知歷朝歷代都不乏杜甫那樣‘吾意獨憐才’的寬容視野。這個傳統,比一個詩人之偉大更為偉大。因為這個緣故,我開始用各種方式書寫李白。”

小說是虛構(fiction),歷史小說卻無法全然虛構。它有點像“考古”,在有限的遺跡、遺物上,恢復舊貌。當然,舊貌不可能完全恢復,因此得想象、填補,更重要的是詮釋。“大抵有基方筑室,未聞無址忽成岑”,參考資料對歷史小說的重要性于此可知。《大唐李白》最為人所訝異的也正在此,正史固然參考到了,更多的是筆記小說,且不僅唐代的,甚至后來的也都參考了,很多篇幅,還可看出那是當代唐史研究的最新結果,整體狀況到底如何?我更好奇的是你如何甄別?譬如郭沫若的《李白與杜甫》吧,依我對你的理解,八成是“半肯半不肯”的,你如何讓它為你所用,或者干脆都不用?

張大春:我是聽說過日本知名作家的一些傳聞,包括請助理、組班子,從構想、設定、資料到寫作,可以組織生產線。對大多數的作家而言,那是天方夜譚。落實到寫作人的常態現實,我看還是一個人的事,一個人的活兒。是不是列維·斯特勞斯打的那個比喻,說寫作者有如一個舊貨郎,隨身是到處拾來的破爛,這個東西南北之人,不一定何時何地收羅了些當下看似無用之物,收羅之時也未必知道日后能有任何他用。當他來到下一程行腳暫歇之地,或許有人給了個差使,讓他修補一個玩具、整理一樣器物,或者是修繕一宗家具,舊貨郎便抖開他那行囊,挑挑揀揀、縫縫補補、敲敲打打,成了。

到了寫小說的人手上,再珍貴、完整、有創造性的經驗、現實、知識、情感都是破碎而粗糙的,小說家的眼睛先要把各式各樣原本已經成就了的成品看成原料,才有讓陽光底下出現新鮮事的可能性。你說《大唐李白》所運用的正史、筆記是其中一部分,對我來說,同樣要緊的是還有許多研究者的材料。它們來自諸多學院中無以數計的學者以大唐為范疇的海量論著。建筑、商務、交通、海運、經濟活動、宗教儀式、娛樂事業、婚喪禮俗……的確十分繁瑣。

你提到“甄別”,我自己沒有那個學養去說甄別,但是材料與材料之間能夠互相甄別。就拿你說的郭沫若的著作為例──《李白與杜甫》所提及的李白的一生行腳,如果拿來和施逢雨的《李白生平新探》對照發明,就沒有我“半肯半不肯”的問題,只有李白首肯不首肯的問題了。再比如說,李白一家從西域奔中原,是許多學者的共識,有人猜測他一家是偷渡客,有人猜測是買通了關防,我覺得不無可能是追隨著當時昭武九姓的興生胡貢使團入中土,并且以貢物為質,取得行商編戶,指皇室之姓以為己姓,還打造了一個落葉歸根的神話。這些推測,就像是各具歧出之形的拼圖碎片,彼此一旦吻合,就會看出較大范疇的圖樣來了。而材料夠多,圖樣自然也就越清晰。

傅月庵:這部小說的有趣也在這兒,固然有演繹、詮釋史實,偏于“歷史”者,但也有偏于“小說”,即“虛構”者,而這虛構,不僅情節,更“恐怖”的是“史料”,宋人筆記里有一條關于蘇東坡的逸聞:

蘇東坡寫《刑賞忠厚之至論》,內有“皋陶曰殺之三,堯曰宥之三”之句,歐陽修找不到出處,蘇告以《三國志·孔融傳》;歐陽修還是找不到,再問,再答:“曹操滅袁紹,以紹子袁熙妻甄宓賜子曹丕。孔融云:‘即周武王伐紂以妲己賜周公。’操驚,問出于何典,融答:‘以今度之,想當然耳。’”歐陽修方始恍然大悟。

我看這小說里有些“史料”或恐也是“以今度之,想當然耳”,編造的。只是造“古董”,仿唐似唐,仿宋似宋,那可不容易,得有一身好本領才行。據說,臺灣著名出版人顏擇雅讀《大唐李白》時,兢兢業業,見可疑追查到底,Google、辭典什么的,翻了個透。我初讀時,也想“起底”你,可起了半天,不勝其煩:“簡直讀論文嘛!”轉而大笑:“又落大春彀中了!”——這種“膽大包天”的寫法,誠然構成此書獨特的閱讀樂趣。“假作真時真亦假,真作假時假亦真”,百年之后,或有好事者要為此寫“索隱”了。

張大春:“既被目為一條河,總得繼續流下去的。”這詩句是出自痖弦的詩《如歌的行板》。《大唐李白》既被目為一本小說,總得找到它流動的河道。小說人為,當然不會是一條天然的渠道,有時藉地勢,有時憑天雨,有時發人力。打這個比喻是在說明:有些作品被視為反映了某一時代的生活現實,這個“反映”活動多半在“小說”兩字之名下,就理所當然地被視為(甚至被要求為)虛實相間、真偽駁雜,但是與歷史也就有了一定的距離。相對來看,歷史也被目為一條長河,而且更自然地與人類過往存在的現實相吻合,無論是不是史家,讀史者總相信那長河的本質是千真萬確的。

可是,蘇東坡的“想當然耳”提供了另一個角度的觀察,那就是航行在河上的船只也會動搖歷史的軌跡。讀史者千方百計的理解、想象未必不能主導對史事的解釋,甚至沖撞出嶄新的“事實”。《三國演義》在民間所塑造的史觀與史事就是最鮮明的例子。

但是,從虛實相間、真偽駁雜的立足點上說,右岸的史料與左岸的傳奇并非截然兩分之相,因為書史者也會自出機杼,司馬遷就是絕佳的作手;相對而言,講述傳奇的人也常透視了珍貴的現實,不然史學家不會從那么多筆記里去爬梳、印證歷史的動態。

《大唐李白》有些時候看起來像是正經八百地說史,可是讀者若不與作者角力,或許就當面錯過,忽略了那正經八百的述說之中,含藏著若干虛擬的情節。反過來說,有些看起來荒唐無稽之處,于史料上卻可能斑斑有據。讀者越刁鉆,就越能得著發現交融兩岸之景的趣味。你提到的顏擇雅也許不是一個普通的讀者或典型的讀者,但是她確實是令作者興奮的讀者。而你所謂“簡直是讀論文”,我以為恐怕也是讀小說的一種理想的態度。“小說不只是說故事”這句話人人都會講,但是訴諸實踐,就得嘗試各種文本的書寫方式——畢竟,一條河供航行,掌舵持篙、揚帆破浪,都在領航的讀者手上。

傅月庵:李白是道家之徒,小說里許多篇幅都講這事。此前閑聊,我曾提過李長之所寫《道教徒詩人李白及其痛苦》,你覺得那書有所不足,讀完《大唐李白》前三冊后,我深韙其然。只是讀著讀著,不免又想起了一些往事,當年《城邦暴力團》成書后,你曾說過,該書是“儒釋道三部曲”之一,還有兩部待寫。當然,后來因興趣又轉,如同你的很多著作,續作都被擱著了。

但據我很主觀的理解,“儒釋道三部曲”這一企圖,在你的創作生涯之中,占有極大重量,應該不會輕易拋棄。那么,我們可以說,《大唐李白》是“儒釋道三部曲”之二嗎?雖然不像世人所以為的“三部曲”(trilogy)銜扣那么緊湊,內里卻自有寫作脈絡延續著?

張大春:除了寫作、發表、出版這個流程走完之外,作家的話都不可信。我有一大堆計劃、構想、主意,跟朋友瞎聊天兒的時候信口開河,說完在心里一掂量,不能成就的居多,而話出如風,允諾便成了債務。《大唐李白》和《城邦暴力團》實則涇渭不相犯,但是前者顯然后發而先至,后者原本說好要寫的前傳、后傳也都各只有十多萬字的零稿,應該在兩三年后才能還清。

就目前手邊的活兒看來,《大唐李白·長相思》(也就是現在正在進行的第四冊)會是敘述手段比較不同于前三冊的一本。為了豐富情節的進展,也為了加速清償債務的效率,我改換了寫法,用一百個篇幅約在兩千五百字到三千字之間的短篇,鍛接出李白二十七歲到五十歲的生平,以及開元中葉到天寶中葉的唐代背景。它的長篇軸線埋得比較深,所涉及的枝節也比較分散,但是唯有如此,才能讓較多的民情風物浮竄到詩人和詩篇的表面。這是個技術性的問題,我年紀稍稍大了些,就越發對技術性的東西著迷,儒道釋也過于龐大,如今想來,得趕緊后悔──要不就要賴在你頭上,是你“想當然耳”的空穴來風。

傅月庵:作家債多不愁慢慢還,也是讀者的一種幸福吧。回到小說來,你的小說從來“意有所指”,絕非船過水無痕,就算短篇也是,《四喜憂國》如今回頭看,竟是一則深沉的“寓言”了,臺灣藍綠都適用。好的小說字里行間總有“藏”,未必是微言大義,但常會發人深省,《大唐李白》自也不例外,從“昭武九姓”的摶成與經營,似可給今人一些啟示;甚至你還說過,今日中國大力推動的“一帶一路”,與唐代的外交關系,基本若合符節。

時轉世移,一代人做一代事,未必可抄襲,但總有個根源可追溯,掌握了便容易成功。這也是讀史,乃至歷史小說的樂趣或功用之一,如果真懂能用的話。——談談這個吧。特有意思!

張大春:我在《大唐李白·將進酒》里藉由一首昭武九姓胡人的《風草歌》表現了一個民族的處境。其中有這樣的幾個句子:“不教摧折死,彎身風更多”,“奴如草兮草如奴,敢望天恩兮下虎符?寧不知、黃沙埋盡郁金香,可憐昭武九姓胡。”昭武九姓胡人從來沒有建立過一個強勢的政權,也從未擁有強大的武力。突厥人來則屈從于突厥,大食人來則臣屬于大食,中原人來則朝貢于中原,至于希臘、大夏、奄答、月氏人來,則披靡于于希臘、大夏、奄答、月氏。日后這些胡人東趨移民,融入漢民族的世界,除了安、康、何、曹、史、米、石等姓氏略能引人追想根源之外,竟無異于中原氏族。

我不想強調文化的磁鐵效應如何之大,這一點論者多矣。我倒是想從昭武九姓胡人藉貢行商,融通東西、交接生意、互惠有無、寬松信用的面向上看盛唐時期商旅文化之崛起,而且這種貿易心態和形式,又與西方漸走漸極端的資本累積極為不同。也就是在這個背景之下,公元八世紀前后,在逐漸呈現通貨緊縮情況的唐代經濟社會如何緩慢地由民間契券形式推衍出“便換”以至于“飛錢”的信貸模式。

另外還有一個值得注意的世界觀或社會觀的問題,也值得留意。那就是在唐代那樣一個交通便利、運輸繁密的時代,全天下四千萬人口,流動量是極大的,除了系居于土地的農民,士大夫階層密集的內遷外轉與昌盛的商貿活動使得原本互不相識的人有了廣泛接觸的機會。彼時,還沒有“陌生”這個字眼,也不像今日之人,對于擦身而過的人若非視若無睹,就是謹慎提防。互無來往之人只是尚未結識之人,多少筆記、傳奇、小說材料里的邂逅故事顯示:人們隨時可以相逢陌路、任意攀談、進入他人的生活或邀請他人進入自己的生活。在這個時候,超越某一個特定階級(如士人、官宦)之中的“名聲”,成為人與人相互信用的憑證,“知名”、“重名”、“求名”、“好名”等事,則有了和魏晉時代迥然不同的意義。唐玄宗初見李白時說:“卿是布衣,名為朕知,非素畜道義,何以及此?”就是這個道理。

僅從上述這兩點來看,歷史材料的蛛絲馬跡、草蛇灰線帶我們進入一千三百年前的世界,體會到數十代以前之人與今日之我何其相異,又何其相同?玩味之余,我相信對于每個當下的讀者,追思其所從來,也將會超過原本對于“小說應該是什么”的界定。

至于今人處境,從東亞邊陲之臺灣遠看“一帶一路”,和盛唐時期絲綢之路與南洋市舶的路徑如出一轍,我們這個一向會做生意的移民社會,顯然也有著墨之力——問題在于今日發達資本的旨趣和技術如何節制并體現與實踐那融通互惠、兼容并蓄的格調而已。

傅月庵: 讀一本書,總會拉出許多書,無論新舊。因為李白,我特別又去把高陽《風塵三俠》拿出來翻,發現直覺無誤,相較于《大唐李白》,高陽這小說顯然粗疏許多,大約就是唐人傳奇《虬髯客傳》敷演推陳而成的。我很主觀的感覺,高陽舊學底子強,于西洋小說則所識不多,大約也就是像金庸一樣,停留在狄更斯、司湯達的層次。

你則不同,生逢其時,眼界開闊多多。舉個例子,我一直覺得《大唐李白》在某個層次,看得到《玫瑰的名字》《傅科擺》的影子,再如接下來這一冊的一百個短篇,乍聽就讓我想到卡爾維諾。也或許這又是我“想當然耳”的空穴來風了。但我相信,“見與師齊,減師半德;見過于師,方堪傳授”,高陽地下有知,看到《大唐李白》書成,或者要與你喝一大瓶了。

張大春: 閱讀和教養范疇無可比較,失之東隅,收之桑榆;相反的,受惠于西學,也可能無明于舊學。

你提到艾柯的作品,的確影響我很大。有論者曾經提及:這是一種“知識型的小說”,帶有濃重的“炫學”況味。我只能笑說:來說炫學者,直是被炫人而已。即使稱之為“知識型小說”——也就是指小說作者在演述情節、塑造人物、刻畫背景……的時候,提供或調度了許多常識層次以外、較具專業門道的知識,對于原本不熟悉的讀者而言,也許會提高了理解門檻,但是,這會是出于作者用以自矜的動機嗎?我大大不以為然。

讀小說本來就是游戲,一個gentlemen's club,作者與讀者共享的世界有一種“嚶其鳴矣,求其友聲”的召喚。作者期待他的讀者對于那些充滿著知識趣味的內容有著更強烈的好奇,也隨之而獲得知見上的驚喜或滿足。然而這還不是我如此操作的全部動機。

在這里我必須提到另一本書,那是史景遷(Jonathan D. Spence)的《胡若望的疑問》。這是一部篇幅不太大的學術論著,但是我從頭到尾讀了好幾遍,反復欣賞、研究、學習,得著了前所未有的閱讀小說的趣味。

在此,我要立刻回到所謂的“小說本行”來問一個問題:為什么小說要寫得像小說?為什么小說不能寫得像學術論文?在形式的探索上,我過去曾經作過嘗試(包括收錄在《四喜憂國》《本事》里的一些短篇),但作得都還不夠,尤其是對古典詩、詩論、人物生平或者是還原理解千年以前的社會生活與精神面目。這些想法涌溢而出,驅使我重新以說故事的形式鍛鑄一番,邀請我的讀者進入這個《大唐李白》的俱樂部——那不只是一門一門冷硬的知識,還是開啟我們想象詩歌、歷史與人情的迷宮。

《胡若望的疑問》英文書名是The Question of Hu,Hu字一語雙關,實則也就是Who(胡若望究竟是什么人呢?);我恰好也想如此提醒:面對全然不像坊間小說的長篇敘事作品,什么人會有興趣呢?我相信為數眾多。人們(特別是讀者)對小說的寫作方式必須有持續的不滿足,這個行業才能活下去。你所說的“見過于師,方堪傳授”應該不是在說后世之作者如何超越前代,而是這種持續推動小說變貌的情感和意志。

傅月庵:小說不是“故事”,而是“說故事”,我向來如此認為。這個“說”字,變幻莫測,不同的作者總有不同的“說”法,甚至,東西方的說法也不一樣。譬如,中國的章回小說,雖也有情節人物,但結構相對寬松,一回自成一個頭尾,有人說那是因為脫胎于“說書”的關系。《大唐李白》的成書,確實沿襲這傳統,先在廣播說過,再形之于文,前三冊,尤其第一冊,此種影響很明顯。

然而,正在寫的第四冊,卻是“用一百個篇幅約在兩千五百字到三千字之間的短篇,鍛接出李白二十七歲到五十歲的生平,以及開元中葉到天寶中葉的唐代背景”,聽起來,似乎又偏向西洋形式,譬如《坎特伯雷故事》《十日談》,乃至《天方夜譚》等。自然,內容決定形式,這樣“才能讓較多的民情風物浮竄到詩人和詩篇的表面”,但形式同樣會影響內容。東西還沒寫出來,我們不得而知,但不免會想知道,你將如何平衡這前后不同的形式,讓讀者沒有“違隔”之感?或者說,使用這些“技術”時,你的考慮點會有哪些呢?

張大春:事實上,《大唐李白》第二冊的第一章,還有第三冊的第一、二章都是最后寫了拼貼上去的,我這么說的用意是指出:再縝密構思的結構都可能在一二十萬字的推擠之下顯得松散或動搖,必須歧出枝派以為鞏固。

回到你說的《大唐李白·長相思》為什么改采短篇串流?把它當作是這系列的結構之一部看,就會比較合理:它的第一個字,已經是全書的第六十五萬字了,到了這個長度,設若讀者又是一次從第一冊讀到此處,應該讓他獲得某些調劑,也就是不一樣的閱讀感受。豐富情節推進的技術,在于提高懸疑、意外、驚奇和滿足的頻率。至于不同形式之間“如何平衡”,這個問題不存在,只要有了一致的語感,敘事工具的改變并不會導致結構失衡。

傅月庵:但我還是最想聽聽你對“章回小說”的看法?因你是真正“說”過“書”的。這種“小說”形式,如今被認為過時了,幾乎無人搭理,可我始終覺得里面養分特多,值得汲取。譬如,我很欣賞的金宇澄的《繁花》,明顯受到這一敘事形式的影響。多談一點,“六經皆為我腳注”,未必一定得向西看,也算是給后來者的一點啟發吧。

張大春:在書場中,故事可以無限延伸,說書人縱使一部書說一輩子,也可以時翻新變,日出機杼。而且每說一次,都可能會因為書場中當下的氛圍而改變。書面文本沒有這個條件,也就在深刻的層次上失去了這種技藝與美學。《紅樓夢》經曹雪芹“批閱十載,增刪五次”,而作者卻沒有一次公開說講、隨機應變的經驗,也就是說,此書沒有書場上的實兵演習,遑論后世的現代小說家了。

實則,“講”尤其是有眼光接觸的現場,作(講)者最能夠從臨場的反饋中得到關于作品的真實意見,因為人在聽故事的當下不會撒謊。故事蕪雜、無趣都會立即反映在讀者的臉上,令讀者迷失還是迷惑,也可能只是一線之隔,但是敏感或經驗豐富的說書人自能體會、揣摩。

我有時會不厭其煩地將一個尚未寫出的故事說給不同的朋友或家人聽,察其顏色、觀其動靜,很能得知這故事值不值得寫出以及應該如何使用“可喜可愕”的手段寫出,也有些時候,講個三五次,越說越無趣,還會徹底拋棄寫作的念頭。

就像不該有一盤下到天荒地老而仍沒有戰果的棋局,規模長大的小說,反而更該隨時給讀者“這就是結局了”的錯覺。這種錯覺,會讓讀者在強攻一段漫長或艱難的段落之后,得到放松的趣味。但是當這放松感容或會讓讀者放棄閱讀的時候,作者就得施以離題的手段,令讀者踏上看似下一個、全新的好奇旅程。

說來都是簡單的道理,困難的是分寸如何拿捏。比方說:“李白來到銅陵,遠望群山,坡間長滿了香薷之花。他知道,此間地下有銅,這或恐正是上清派道者向天子請修宮觀的本意。”

這一段出自還沒有出版的《大唐李白·長相思》。我跟人當故事說了好幾次,效果都不好。除非我先讓聽故事的人知道:香薷(銅草花)有吸附土壤中含銅的特性;但是,怎么讓唐代人表述出他知其然卻不知所以然的化學知識呢?這是對說書人最有趣的考驗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司