- +1

滑鐵盧戰役200周年︱孰真孰假:倫敦報界如何傳播戰況

野蠻生長的倫敦報紙

時至今日,對于多數人而言,英國主流報紙給人的印象是遍布全球的新聞網絡、入木三分的諷刺和老辣尖刻的評論。不過,倘若讀者將時鐘撥回到兩百年前,便會發現當時的報紙還處在“野蠻生長”的狀態。時人曾估計當時倫敦“有八份報紙每天早晨出版,七份每天傍晚出版,七份每隔一天傍晚出版,十六份每周六出版,十八份每周其它時段出版”。不少著名報紙已經運作了至少一代人,具備獨到的報道風格與傾向,擁有遍及全國的忠實讀者群體。哪怕遠在歐陸戰場,英軍將士也熱衷于閱讀本國報紙。

據威靈頓公爵后人朗福德(Longford)女士所述,就連公爵本人都曾看著《太陽報》(The Sun)的二、三版打發時光。當然,1815年的《太陽報》并非如今以三版女郎聞名的同名報紙,而是一份親托利黨的政治性報紙。此外,當時的英國報紙一般僅有四版,其中一、四版為各類廣告,新聞、政論限于二、三版,如果廣告超量,往往還會侵占新聞政論版面。

戰地記者這個職業在1815年并未出現,它的先驅者《紀事晨報》(The Morning Chronicle)記者芬納蒂(Finnerty)則為后輩留下了災難性的回憶。他曾于1809年隨軍遠征荷蘭的瓦爾赫倫(Walcheren),由于此人不斷發回英軍受挫的消息,戰爭部隨即下令將其就地關押,回國后以誹謗罪名投入監獄。當然,誹謗罪在當時乃是政府手中的一大利器,許多報紙主筆都曾度過長達數年的鐵窗生涯。

因此,1815年的英國報紙主要依靠政府公告、各色人員報料、層層審查下的外來書報刊發信息,甚至時常對其它報紙的報道稍作修改便公然刊登,這就不可避免地導致了低效與謬誤。對外來書報的審查和官方翻譯滋生了若干腐敗,各報刊往往以行賄官方翻譯人員的手段獲得快人一步的消息。由于官方渠道經手的報刊時常被開天窗,甚至產生了售賣外來報紙的黑市。

半個世紀后,里斯·格羅諾(Rees Gronow)給出了相當到位的評論:“倘若當代的英國人肯花功夫,去看一看五十年前告知英國公眾正在發生的國內外事件的報紙新聞,他們無疑會為哪怕最好的報刊而震驚,它們所能展現于讀者面前的信息量極為有限、并不出色。”

漫長的倫敦之路

時至今日,乘坐歐洲之星列車,人們只需兩個小時便能從布魯塞爾抵達倫敦,網上傳輸信息更是只需鼠標一點。然而在1815年,這兩座城市間的最快人員移動與信息傳輸方式依然是:陸上靠馬、海上憑帆。

雖然法蘭西帝國曾設立過類似旗語的視覺信號傳輸系統,但它的正常運作需要定期投入大量人力物力,在1814年帝國崩潰后,新生的荷蘭王國自然無暇維護境內各個信號站。隨著勁敵的覆滅,英國政府也出于節省開支目的裁撤了境內的相關系統。等到1815年拿破侖卷土重來時,雖然海軍部恢復了倫敦-樸茨茅斯線的通訊,但倫敦和布魯塞爾之間的倫敦-迪爾線卻直至六月都未能恢復。相較于法國境內依然運轉正常、能夠每日提供拿破侖動向的視覺信號系統,親輝格黨的《紀事晨報》因而譏刺說:“法國人還不像我們那樣,有摧毀信號系統的小氣智慧。”

因此,倘若一名信使從滑鐵盧戰場前往倫敦,那么不管他如何快馬加鞭一路順風,理論上也需要至少十八個小時的陸路和八個小時的海路,實際上,由于途中不可避免的耽擱,四十八小時內到達便被視為神速。不過,1815年6月19日上午的倫敦人不僅對18日的滑鐵盧之戰一無所知,甚至對發生在16日的四臂村(Quatre Bras)、利尼(Ligny)會戰也毫不知情。以《紀事晨報》為例,它當天只能給出6月14日拿破侖離開巴黎的“新聞”。不過,這樣的報道已經是19日上午倫敦報界的最新消息了,倫敦早報界其余三強《泰晤士報》(The Times)、《晨郵報》(The Morning Post)、《先驅晨報》(The Morning Herald)的報道無不與此大同小異。

信使一:船主薩頓

6月19日傍晚,倫敦各晚報終于得知6月16日可能會爆發一場會戰,然而,戰斗狀況、會戰結果依然不得而知。不料,20日上午9點,早報報童們的叫賣聲令整個倫敦為之震驚,“光榮的消息!波拿巴戰敗了!”率先報道的《晨郵報》在20日的第二次印刷中向第三版臨時插入了一條簡訊——威靈頓在周五(6月16日)上午離開布魯塞爾應對法軍威脅,在周五晚上住宿于布魯塞爾以南十七英里的熱納普(Genappe)村,周六上午7時攻擊法軍,一番苦戰后將其擊潰,隨即猛烈追擊。波拿巴的士兵試圖在沙勒羅瓦稍作堅持,但很快就被迫燒毀城鎮退回本國境內!

這是倫敦所能期望得到的最好消息——威靈頓擊敗了波拿巴,將他趕回法國。一家外地報紙后來描述道:“星期二早晨,整個都會都陷入了極度興奮當中,描述它是徒勞的。”《晨郵報》報社窗外立刻排起了長龍,這份早報的印刷一直持續到中午乃至下午,當日發行量達到了平時的兩到三倍。與它政見對立的《紀事晨報》隨后也只得承認:“昨天上午,第二次印刷的《晨郵報》上的敘述令整個城市陷入了最狂喜的狀態。”

細心的讀者在體會到當時倫敦人的興奮之余,不難發現20日上午距離滑鐵盧會戰結束僅有一天半,距離普軍19日下午5時奪回沙勒羅瓦尚不足二十小時。在這個馬與帆的時代,《晨郵報》從何得知法軍撤離這個城鎮,又如何生造出法軍將其燒毀?更重要的是,這份報道將決戰定在了周六亦即6月17日,比滑鐵盧整整早了一天!顯然,這條讓倫敦陷入狂喜的新聞并不準確,甚至與滑鐵盧無關。

為了增強報道可信度,《晨郵報》給出了報料人的相關信息——短途郵船“瑪麗亞號”船主丹尼爾·薩頓(Daniel Sutton)。薩頓當時已經四十多歲,他不僅在科爾切斯特(Colchester)謀得了市政官員職位,也在整個埃塞克斯(Essex)郡頗負聲望,此外,他的同名父親老丹尼爾·薩頓還是接種牛痘的主要提倡者之一,在醫療界名聲極佳,退休后定居在倫敦。小薩頓則常年往來于科爾切斯特和奧斯坦德(Oostende)之間,曾運送英軍中著名的“蘇格蘭灰龍騎兵”(正式番號為北不列顛龍騎兵團)前往大陸。他在6月18日傍晚從奧斯坦德得知勝利喜訊,當即揚帆趕回科爾切斯特,作為《晨郵報》忠實讀者,他登陸后立刻趕往倫敦,最終于20日凌晨抵達報社。

顯而易見的是,薩頓雖然并非惡意欺騙,卻并沒有得知滑鐵盧會戰的真正結果。那么,他的消息從何而來呢?

在真實歷史上,1815年6月16日反法聯軍與法軍在四臂村、利尼展開了兩場大戰。普軍在利尼遭遇法軍重創,被迫撤出戰場,英軍、荷蘭軍、不倫瑞克軍雖然在四臂村擋住了法軍,次日也不得不退向滑鐵盧。為了鼓舞人心,17日上午10時,布魯塞爾的最高級別官員國務大臣范德卡佩倫(Van der Capellen)男爵根據四臂村戰況稍做夸張,發布告示如下:

“對(荷蘭)國王陛下和他盟友的所有軍隊而言,此次戰斗是血腥而光榮的。我軍控制了戰場,在那里過夜。敵軍被趕到了四臂村以外很遠。奧蘭治親王身處激戰、表現極佳。上校在今天上午六點半離開了親王。戰斗在今天上午會持續進行:一切都預示著最歡樂的成功。”

在口口相傳中,這個聯軍已經驅趕法軍、并將于17日取得成功的安民告示自然會變形,成為薩頓在18日下午的奧斯坦德得知的好消息,最終讓倫敦欣喜若狂。

20日夜間,倫敦依然高度亢奮,號稱來自威靈頓公爵總部、實際上卻沒有去過比利時的克蘭伯恩(Cranborne)勛爵出現在劇院,他宣稱法軍損失了兩萬人和五十門火炮,劇院頓時陷入一陣陣歡呼之中。與此相反,真正去過比利時的森德蘭(Sunderland)勛爵,卻因為極力反駁夸張的好消息,而被友人們斥之為“傳播不利預感”。

信使二:綠騎士菲茨杰拉德

在整個倫敦為薩頓的消息歡呼時,6月20日下午5點,英國大臣們在白廳匆忙碰頭,第18代凱里騎士(Knight of Kerry,也稱綠騎士)、下議院議員莫里斯·菲茨杰拉德(Maurice FitzGerald)帶來了令人驚訝的消息。投身政界多年的菲茨杰拉德在17日英軍退往滑鐵盧時碰到了威靈頓公爵,一番交談后前往根特(Ghent),計劃前往海牙旅行。18日夜間,應海軍少將馬爾科姆(Malcolm)的要求,菲茨杰拉德中斷假期,自根特趕往倫敦稟報戰況。

綠騎士在19日下午2點45分乘坐“幼兔號”(Leveret)離開奧斯坦德,這比薩頓晚了大約十五個小時。20日上午9時,“幼兔號”抵達迪爾,下午4點30分,他的馬車來到了海軍部的大門外。菲茨杰拉德的報告足以掃清薩頓的夸張言辭,他確認四臂村并非英軍的決定性勝利,將利尼之戰普軍慘敗的新聞第一個帶到倫敦。不過,綠騎士的消息并非全然悲觀,他轉述了馬爾科姆在18日上午的觀察,威靈頓公爵擁有良好的陣地,公爵信心十足,依然和普軍維持聯系。

得到這一信息后,如何將其宣布卻成了一個難題。貿然否定薩頓的說法無疑將導致倫敦人心惶惶,倫敦各報最終從政府手中得到了這樣的說辭,“戰爭部人員已奉命徹夜等待,預備接收從弗蘭德斯發來的任何消息。”若干親政府的報刊獲得了綠騎士的新消息,但它們多數選擇了剪裁和混雜,依然宣稱薩頓的消息大體準確,21日的《晨郵報》則給這位船主留了不小的廣告版面。

作為素來親近輝格黨的報紙,《紀事晨報》自20日以來便一直致力于尋找薩頓的破綻,綠騎士的消息無疑是最有力的武器。不知通過何等手段,《紀事晨報》最終在21日早報印刷前弄到了原本不會給它的新聞,隨即以“最新說明”的大字標題將其印發:

“凱里騎士菲茨杰拉德騎士閣下……于周日離開布魯塞爾,昨日抵達(倫敦)。我們從這些紳士的敘述中得知昨天最早給予公眾的報告大大夸張了,兩軍間的戰斗盡管是極為可怕的血戰,卻以雙方都沒有取得標志性優勢告終……我們的讀者將看到,威靈頓公爵和布呂歇爾正在努力集結兵力,他們已經向后退卻。”

雖然倫敦人多數依然選擇相信20日的樂觀報道,但隨著時間的推移,威靈頓公爵信使的久候不至,人們越發難以忽略來自綠騎士的信息。21日下午,此前還歡慶“徹底挫敗波拿巴”的《信使報》放棄了原先說法,承認“威靈頓公爵……得以在蘇瓦涅森林前方設立堅固防御陣地……在17日夜間將總部設在滑鐵盧”。《太陽報》也開始了自己的退卻,宣布威靈頓在17日選擇了堅固防御陣地,“政府對18日的事態一無所知”。著名的軍人兼外交家威爾遜爵士更是斷言,波拿巴已經完全掌握了布魯塞爾。

信使三:多佛爾的C先生

然而,就在21日午后不久,《信使報》突然插入了一份簡報——“以下文字據稱來自一位周一(19日)下午一點在根特的紳士。”這位紳士自稱是多佛爾的C先生,他聲稱6月18日當天兩軍激戰九個小時,最終以波拿巴的重炮全部被繳獲,法軍在極度混亂中退卻告終——在所有傳入倫敦的消息中,這是有史可考的第一條滑鐵盧戰況,C先生也是全倫敦第一個知曉滑鐵盧會戰結局的人物。

不過,眾所周知的是,威靈頓公爵直至19日下午1點才在布魯塞爾寫完標明滑鐵盧發出的官方戰報,這位神秘的C先生如何在那時便得知此事?他的消息源是誰?難道是傳說中神通廣大的羅斯柴爾德家族?

事實上,羅斯柴爾德家族對戰況的了解的確要比大多數倫敦金融家早一些,但并不比C先生更早,內森·羅斯柴爾德并沒有出現在滑鐵盧戰場,也沒有身處比利時,更沒有在20日下午大量吃進公債。和政府關系密切的他最終在21日下午收到“一封來自根特的書信”,隨后前往外交部稟報此事。

C先生和羅斯柴爾德的信息來源都是根特,那么是誰將戰況傳到根特呢?

此人便是波佐·迪·博爾戈(Pozzo di Borgo)伯爵,一個科西嘉人,一位俄國外交官。在家族私斗盛行的科西嘉島,波佐·迪·博爾戈家族和波拿巴家族在大革命中陷入對立,成為死敵。流亡國外的波佐最終選擇為俄國效力,在1815年作為俄國觀察員前往英軍。

身負國仇家恨,波佐自然對反拿破侖事業極為熱衷,18日子夜,他就曾建議威靈頓公爵盡快將戰況告知正在根特避難的路易十八,但疲憊不堪的公爵不打算勉強自己動筆,波佐于是自行趕往布魯塞爾,在19日凌晨5點向路易十八發出了戰況簡報,“九個小時的激戰后,(波旁)法國的敵人已被擊敗……敵軍全面潰逃,丟失了火炮”。上午9點,波佐的信使抵達根特,路易十八隨即將這個好消息廣而告之。

對C先生而言不幸的是,大概是由于薩頓“假消息”的影響,倫敦人對這條貨真價實的滑鐵盧信息并不熱衷。21日下午,倫敦不斷得到了英軍在滑鐵盧取勝或慘敗的消息,即便是新聞老手一時也難以判別真假。較為冷靜的《圣詹姆斯紀事》(St James’s Chronicle)如此提醒讀者:“我們并不能斷定這一點,信使尚未抵達……鑒于當代的會戰并不是幾個小時的煎熬,而是在極為寬闊的戰區里、由一系列絕望而頑強的斗爭組成的,也許要到會戰結束后三四天,最終結果才能夠完全弄清楚。”所有人都在等待著威靈頓公爵攜帶官方戰報的信使。

信使四:多災多難的珀西少校

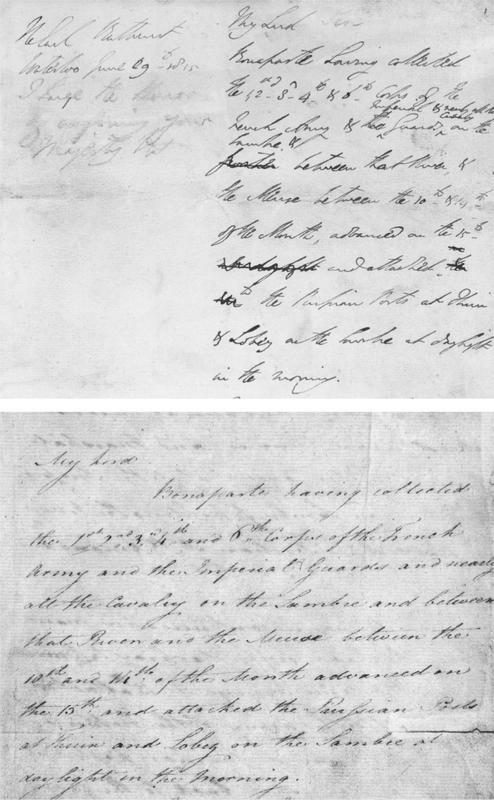

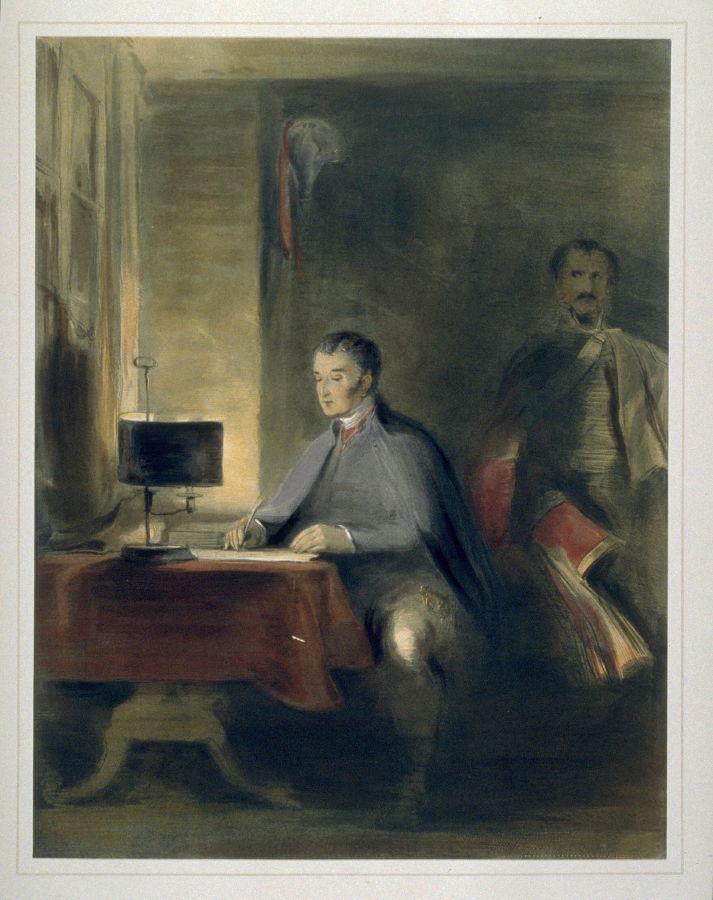

“除了失敗之外,沒有什么能夠與勝利中的憂傷相當”,威靈頓公爵的這番話并非無的放矢,雖然英軍苦戰得勝,但他的諸多將領搭檔、副官乃至官兵不幸殞命沙場。因此,沉浸在憂傷和疲倦中的威靈頓直至19日下午1點才在布魯塞爾完成了用語相當謹慎節制的戰報,全文沒有出現一處“勝利(victory)”,也沒有出現一處“凱旋(triumph)”,唯一的“光榮(gloriously)”是在形容戰死的皮克頓(Picton)中將。其用語之沉郁讓一位美國外交官據此認為英軍必定戰敗。

完成戰報后,選擇信使則是又一個問題,以當時慣例而論,將捷報帶回首都的信使往往能夠得到晉升,因此,公爵最終選擇了他少數幾個沒有受傷的副官之一——亨利·珀西(Henry Percy)。珀西上尉在1810年被法軍俘虜,之后四年,他作為戰俘,自然錯過了一系列提拔,直到1814年才被公爵選為副官,并提拔為少校。此次選擇他呈遞戰報,也是有意讓他再升一級。

不過,珀西少校此時已經相當疲倦,從14日晚上的里士滿公爵夫人舞會開始,他就沒有好好睡過覺,如今又要面臨漫長的倫敦旅程。但他還是攜帶戰報和兩面法軍鷹旗即刻出發,一路上珀西不斷展示戰利品、告知沿途人群勝利喜訊,這就不可避免地耽擱了時間。直至20日中午,他才抵達奧斯坦德港,隨后搭乘海軍的雙桅輕帆船“秘魯人”(Peruvian)號,于下午2點離開港口。

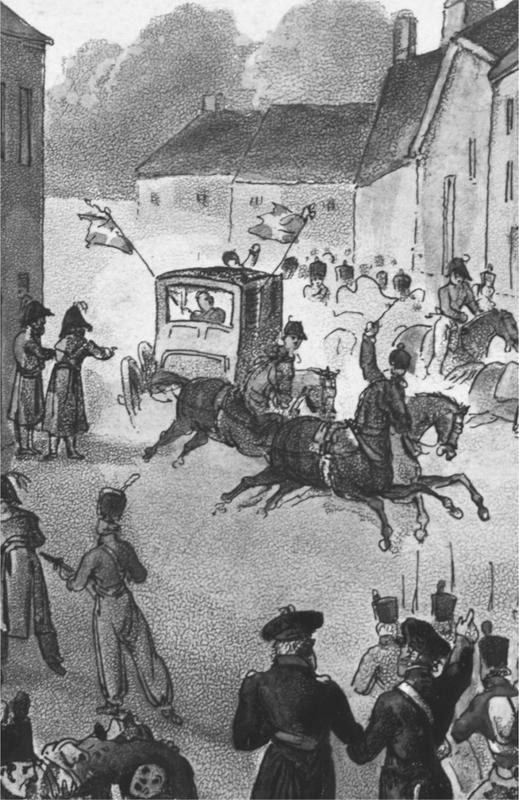

不幸的是,“秘魯人”號并沒有趕上好時候,由于天氣影響,這艘船偏離航向,直至21日上午11點才靠近距離倫敦大約120公里的英國漁村布羅德斯泰斯(Broadstairs),隨后珀西改乘小型劃艇,才在下午3點登岸——漁村村民們因而自稱是第一批知道滑鐵盧的英國人,雖然此時C先生已經來到倫敦。經過七個小時的陸上疾馳,珀西最終抵達倫敦,晚上11點15分,精疲力竭的信使在狂熱人群的簇擁中越過西敏寺橋(Westminster Bridge),子夜時分,在《看英雄凱旋歸》和《上帝保佑國王》的歌聲中,珀西手執兩面鷹旗,匆忙邁向攝政王,單膝跪地,將旗幟放在腳下,喊道:“勝利,殿下!勝利!”

就這樣,在滑鐵盧會戰結束后整整三天,倫敦人最終確信英國取得了勝利。英國攝政王不幸成為了反法同盟主要君主中最后一個得知確切戰況的人物:身處海牙的荷蘭國王在19日便得知此事。俄、普、奧三國君主此時都不在國都,而是來到海德堡(Heidelberg)就近決策,他們三人在21日白天就已了解戰況。

番外:四信使的結局

雖然一路辛勞趕到倫敦,但珀西少校只得到了臨時中校軍銜,1818年威靈頓公爵參謀部解散后,他依然只是少校。被俘時受的傷和不眠不休的旅途讓他身體狀況不佳,在1821年便退出現役,1825年,年僅三十九歲的珀西少校不幸病逝。

綠騎士菲茨杰拉德此后一直活躍于政壇,直至1831年都維持著下院議員席位。不過由于理財不善,他晚年雖然備受尊敬,但生活并不富裕,最終于1849年逝世。

命運最悲慘的無疑是丹尼爾·薩頓,他的錯誤報料并沒有給生意帶來什么好處。1816年,薩頓宣告破產。1819年,由于無力歸還債務、“瑪麗亞號”也不幸船難,薩頓和他的成年子女被流放到當時還是一片荒蠻的澳大利亞,丹尼爾·薩頓窮困潦倒,死在塔斯馬尼亞島。他的兒子羅伯特·薩頓后來參與遠征新喀里多尼亞,根據法國傳教士的記載,土著人殺死了一位名叫薩頓的英國人,而且“他們覺得這人的肉很好吃”。

神秘的C先生依然難以捉摸,時至今日,歷史學家依然無法確定這位率先給倫敦帶來滑鐵盧消息的紳士究竟是誰。但愿在未來的某個時刻,埋首于故紙堆中的人們可以確定他究竟是何方神圣。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司