- +1

端午賽舟的本來面目:沒有鳥舟,就沒有龍舟

舟船在民俗生活中占有十分重要的地位,承擔了豐富的文化功能,我們稱之為“民俗之舟”。它不同于日常生活載物載人之行舟,是舟船意象的擴展,是由承擔文化功能的文化象征物而生發出來的神話之舟。

民俗之舟有兩大類:一個是賽舟,就是那個與龍舟相關的對象,主要功能是競渡儀式所用;還有一個就是載靈之舟,這種舟船載不了什么貨物,但是載著神靈甚至妖魔鬼怪,通過特定儀式將其送走。

可是,關于作為民俗之舟的“龍舟”,許多問題大家還是糊涂的,甚至是錯誤的。比如我們經常忽視的一點是:從先秦到唐代,端午競渡都是鳥舟競渡。從南宋開始,端午競渡才變成了龍舟競渡。競渡舟船的這一變化,是圖騰文化的產物。但是前期的圖騰是鳥圖騰,也可以說是鳳圖騰。宋代以來,龍舟競渡開始普及,則是帝王與民間共同崇拜的龍文化的一次大的文化認同行為的發生,讓龍的傳人的故事,變成一種民俗的行為敘事和儀式敘事。中國文化的傳播,也借助這艘民俗之舟奔向遠方。

龍舟很重要,可是我們不能忘記曾經繁榮的鳥舟競渡,它也是飛翔的舟船。沒有鳥舟,就沒有龍舟。龍鳳呈祥才是中國文化的本來面目。

競渡之舟,起先是“鳥舟”而非“龍舟”

龍舟是我們現在所說的關于競渡的主要工具。但是最初的競渡工具是龍舟嗎?不是的。競渡最初的“龍舟”,其實名叫“鳥舟”。龍舟最初根本就不是用來競渡的。

最初的可能與龍舟相關的文字記載在《穆天子傳》中,說是“天子乘鳥舟龍浮于大沼”。對于這段文字,有人認為“龍”字下面還有一個“舟”字,即天子乘坐龍舟鳥舟。這沒有說服力,一人不能同時踏上兩條船,這是常識。很可能這段文字根本就沒錯,就是鳥舟,像龍一樣漂浮在大沼上。但無論是鳥形還是龍形,也都不是后來意義上的龍舟,因為這個舟船不是用來比賽的,而是乘坐的,只不過是做成一個鳥形罷了。

用于競渡的,是吳楚地區的舟船。一個是關于祭奠屈原的,其地望在荊楚之地,或稱是在汨羅。第二個競渡的地望在吳越地區,其中也有兩說,一說是迎伍子胥 ,一說是祭祀越王勾踐。關于這個問題,在《荊楚歲時記》及其注文中有集中的表述:

是日競渡,采雜藥。按五月五日競渡,俗為屈原投汨羅日,傷其死所,故并命舟楫以拯之。舸舟取其輕利,謂之飛鳧。一自以為水車,一自以為水馬,州將及土人。悉臨水而觀之,蓋越人以舟為車,以楫為馬也。邯鄲淳曹娥碑云:五月五日,時迎伍君,逆濤而上,為水所淹,斯又東吳之俗,事在子胥,不關屈平也。越地傳云起于越王勾踐,不可詳矣。是日競采雜藥,夏小正云,此日蓄藥以蠲除毒氣。

這段文字,有兩大主題:一是關于競渡的多種說法的排比,留下了豐富而珍貴的資料;一是關于采藥驅除毒氣的問題。有意思的是,這兩個問題是聯系在一起的,祭祀兼有健身。是不是祭祀屈原,或者伍君,或者勾踐本身也有強身健康的意思呢?僅從這段文字里面還看不出來。在這段文字里,我們還找到了《穆天子傳》中所謂的“鳥舟”的傳承者,“鳥舟”名叫“飛鳧”,即會飛的鴨子,所以速度較快。但是這里根本就沒有龍舟競渡的事情。

綜合《穆天子傳》和《荊楚歲時記》等文獻,我們發現,現在所謂的“龍舟”原來叫“鳥舟”,對競渡時的舟船,早期沒有誰叫過“龍舟”。南朝時期人們開始用“鳥舟”競渡,是取鳥飛之速,這是非常正常的。那時,帝王壟斷“龍”的資源,怎么可能有龍舟競渡的事情呢。

那么,為什么“鳥舟”現在沒有人叫了?而“龍舟”本來是帝王乘坐的,怎么就變成了賽舟的名稱呢?

這就提出來一個問題:我們所謂的“龍舟競渡是吳越地區的龍崇拜的產物”,是不是站不住腳?我在為聞一多先生的神話集子進行重新編輯的時候,注意到他對于龍文化研究有幾個重要的觀點。一是龍的復雜形象是以蛇為主干,吸取了馬、鳥等元首,是部落兼并后留下的圖騰符號。這個觀點被廣泛接受。雖然主要是一種邏輯推斷,沒有事實根據,但是人們覺得大致合理,所以深信不疑。二是龍舟是吳越地區龍崇拜的產物。吳越之地本來曾經崇拜龍,這是事實,文獻中也有船上刻龍的記載。

但是,要說端午龍舟是與吳越地區相關,還真是站不住腳。比如聞一多先生在《端午考》中指出:“尋常舟船刻為龍形,本是吳、越一帶的習俗”。接著舉例。第一個例子是應用的《靈河賦》,這應玚是河南項城人,建安七子之一,寫的是黃河,應該是與吳越地區沒有什么關系的。第二個例子舉了楊泉的《物理論》,有“龍舟”一語,但這不是競渡的龍舟,且是三國時期。吳越地區的龍崇拜是后來發生的,后來包括孫權稱帝于南方,他們對于龍的崇拜是秦漢帝國龍崇拜影響下的產物,并不是吳越民間信仰的直接繼承。

而吳越地區在古代是鳥文化的崇拜地區,其關于龍文化的崇拜是外部遷入的,雖然也產生很大影響,但是鳥文化一直在民間占據很高的地位。從6000-7000年前的河姆渡時期開始,河姆渡一帶主要是鳥文化,沒有見到龍文化的影子。著名的“雙鳳朝陽”的圖案,以及在考古中出現的江南吳越地區廣泛呈現的鳥文化區,都是鳥舟廣泛使用的基礎。聞一多先生認為龍舟是龍圖騰從“斷發文身”擴展到身體以外的工具,劃龍舟是圖騰社會的浮世繪。這些見解很有創意,但就是不符合事實。因為競渡的時候,人們劃的船是“鳥舟”而不是龍舟。如果說吳越之地的競渡習俗與圖騰有關,那一定不是龍圖騰,而是鳥圖騰。所以說,吳越之地的鳥崇拜,帶來了鳥舟競渡的習俗。

從前的龍舟是做什么用的呢?

在先秦的時候,龍舟大致是普通人都可以乘坐的,既有舟船作龍形的,也有車做龍形的。比如屈原的《楚辭》里面,反復出現乘龍、駕龍的表達,有舟船意象,如《九歌·湘君》:“駕飛龍兮北征,邅吾道兮洞庭。”但是,大多數都是龍車,即車上刻有龍紋。而且我們很清楚地看到,屈原駕龍是在洞庭湖,是楚地的風俗。一般來說,楚辭是尊鳳賤龍的,龍在屈原的詩歌里面地位很低,都是駕車的角色。楚地的飛龍舟與競渡的龍舟是完全不同的概念。

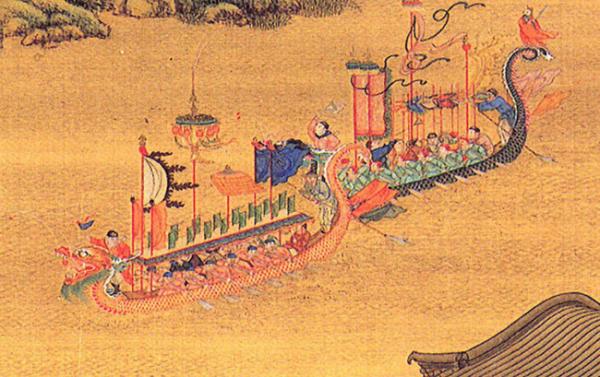

桓譚以“水戲則舫龍舟,建羽旗,鼓吹乎不測之淵”說孟嘗君,這個龍船乃是一個歌船游船。從漢賦中出現的幾次龍舟看,這個龍舟大體上就是一個游船,是不能參加競渡的。班固《西都賦》里提到的“后宮乘輅,登龍舟,張鳳蓋,建華旗,祛黼帷,鏡清流”,則明顯是皇家的游船。晉代有一位王鑒,勸黃帝出征,這樣說:“議者或以當今暑夏,非出軍之時。鑒謂今宜嚴戒,須秋而動,高風啟涂,龍舟電舉,曾不十日,可到豫章……”(全晉文),這個龍舟就是皇帝的船。至于后來隋煬帝出巡的大龍舟,更是皇家寶船的代名詞。由于是皇家所用,所以一般人就不能打造龍舟。

劉宋王朝有規定:“諸王女封縣主、諸王子孫襲封王王之妃及封侯者夫人行,并不得鹵簿。諸王子繼體為王者……乘舫皆平,兩頭作露平形,不得擬象龍舟。 ”這里要求王子的乘舟都不得“擬象龍舟”,平民可想而知。所以我們也就明白,宗檁寫作《荊楚歲時記》為什么沒有提到龍舟。那個時候不能賽龍舟,只能賽鳥舟。

鳥舟競渡在龍舟禁止的歲月里,承載了端午競渡文化的內涵,演繹了千年端午競渡的壯舉,也為鳥崇拜的文化認同做出了重要貢獻。

現在人們一般都很籠統地把最初的競渡叫做“龍舟競渡”,這肯定不對。那么真正用來競賽的“龍舟”是什么時候開始出現的呢?

這個我們現在還不能完全確證具體的時間。據聞一多先生列出來的資料,是在唐代。如唐詩《競渡歌》(有人認為是劉禹錫的詩)有:“鼓聲三下紅旗開,兩龍躍出浮水來。”但是這個“兩龍”是真的龍舟,還是詩歌的比喻,我們不能確認。翻遍唐人的詩歌,我們發現關于龍舟的敘事,大多數是詠嘆隋煬帝龍舟誤國的事情,幾乎與競渡和端午節無關,龍舟與競渡是沒有交集的兩個概念。而關于競渡的詩歌描述,也沒有見到龍舟,只有彩船,反倒是鳥船依然,如“分曹戲鹢舟”。還有張說在岳陽樓觀看端午競渡是這樣的情況:“畫作飛鳧艇,雙雙競拂流”。所以,唐代基本上還是“鳥舟競渡”,而不是龍舟競渡。部分詩歌描述競渡時候的龍形,多是一種比喻,與龍舟基本無關。

據我的考證,可能的“龍舟競渡”的表述時間是在南宋時期。南宋有一位詞人叫甄龍友,他有一首《賀新郎》:

思遠樓前路。望平堤、十里湖光,畫船無數。綠蓋盈盈紅粉面,葉底荷花解語。鬥巧結、同心雙縷。尚有經年離別恨,一絲絲、總是相思處。相見也,又重午。

清江舊事傳荊楚。嘆人情、千載如新,尚沉菰黍。且盡尊前今日醉,誰肯獨醒吊古。泛幾盞、菖蒲綠醑。兩兩龍舟爭競渡,奈珠簾、暮卷西山雨。看未足,怎歸去。

這里開始出現與競渡有關的龍舟,是一件值得關注的事情。

南宋詞人也將龍舟競渡與端午連在一起。黃公紹有一首《端午競渡棹歌》:

看龍舟,看龍舟,兩堤未鬥水悠悠。一片笙歌催鬧晚,忽然鼓棹起中流。

可以說,直到宋代,龍舟與端午競渡才完全聯系在一起。至于唐代和唐代以前是不是也有龍舟競渡,我不敢貿然否定,希望在以后的文獻調查過程中,進一步弄清這段歷史真相。

接下來可以問,為什么是在南宋的時候王朝放松了對于龍舟的禁制呢?

或許因為這時的南宋王朝風雨飄搖,本身都向金稱臣了,是一個典型的地方政權。對于這個龍,本來王朝使用都沒有合法性了,便也放任民間一起享用這份資源。聯系到南宋在信仰世界里廣泛的民主化傾向,我們會發現王朝放松龍王信仰禁制的理由。如宋代祠堂的興建,民間的祖先祭祀得以興起,這都是了不起的成就。龍舟競渡就在這樣一種信仰民主的時代誕生出來,成為朝野共享的文化盛事。這一文化解放加強了文化的認同性,促進了民俗文化的發展。

民俗之舟的中國賽舟,就此從鳥舟變為龍舟,走過了千年的歷程,并從龍舟開始,向海外傳播。所以今天世界上的民俗賽舟,大多數都是龍舟,而不是鳥舟了。龍舟成為中國文化的符號。但是我們不能忘記,端午競渡不僅僅是龍舟,還有鳥舟。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司