- +1

荔枝之路:一騎紅塵妃子笑,荔枝如何到長(zhǎng)安

楊貴妃嗜食荔枝。經(jīng)過(guò)晚唐詩(shī)人杜牧的演繹,世人一提到楊貴妃與荔枝,總會(huì)記起他的名句:“一騎紅塵妃子笑,無(wú)人知是荔枝來(lái)。”

這一故事,正史中亦有記載,《新唐書·楊貴妃傳》云:“妃嗜荔支,必欲生致之,乃置驛傳送,走數(shù)千里,味未變已至京師。”玄宗后半期的史事,大家也都知道,“漁陽(yáng)鼙鼓動(dòng)地來(lái),驚破霓裳羽衣曲”。千里馳貢,博美人歡顏,成了玄宗濫用國(guó)器、荒弛朝政的一大表現(xiàn)。于是,荔枝從何而來(lái),“走數(shù)千里”,究竟為幾千里?史料中語(yǔ)焉不詳?shù)膸讉€(gè)細(xì)節(jié),成為后人評(píng)判玄宗昏聵程度的幾個(gè)重要依據(jù)。

歷史學(xué)家嚴(yán)耕望先生曾有意排列對(duì)比了唐人和宋人的記載,發(fā)現(xiàn)一個(gè)耐人尋味的現(xiàn)象:唐人多言荔枝來(lái)自嶺南,而北宋中葉以后的記載則多云荔枝來(lái)自四川涪州(今重慶涪陵區(qū))。

荔枝是一種南國(guó)水果,盛產(chǎn)于嶺南,這留存于更早的歷史記載中。

西漢定鼎之初,南越王尉佗曾向漢高祖劉邦奉獻(xiàn)鮫魚、荔枝,劉邦以蒲桃錦四匹回贈(zèng)。公元前111年,漢武帝擊破南越,遂在長(zhǎng)安建扶荔宮,自交趾移荔枝百株,栽植于庭。但關(guān)中的水熱條件并不適合荔枝生長(zhǎng),據(jù)說(shuō)扶荔宮的荔枝林無(wú)一生者,但皇室仍連年移植不息,難得有一株枝葉稍茂,但終究未能結(jié)果。

皇家建扶荔宮,雖無(wú)一生者,仍連年移栽,滿園的荔枝乃是對(duì)奄有南地的一種權(quán)力彰顯。在《后漢書·孝和帝紀(jì)》中還載有“舊南海獻(xiàn)龍眼、荔支,十里一置,五里一候,奔騰險(xiǎn)阻,死者繼路”。荔枝,是嶺南的一種象征,而嶺南,距離關(guān)中長(zhǎng)安又是那樣遙遠(yuǎn),千里馳貢,勞民不絕。在唐人的心目中,貴妃所食荔枝來(lái)自嶺南,既符合荔枝地望,其長(zhǎng)途傳貢、傷折民力的故事,又符合了時(shí)人諷諫朝政的用意。但是,荔枝有一個(gè)特性——不易保存,白居易在《荔枝圖序》中言:其果“如離本枝,一日而色變,二日而香變,三日而味變,四五日外色香味盡去矣”。依照驛馬的速度,嶺南的新鮮荔枝在四五日內(nèi)送抵長(zhǎng)安,斷無(wú)可能。所以,貴妃所食荔枝,應(yīng)來(lái)自他處。

嚴(yán)耕望先生搜檢宋代史料時(shí),發(fā)現(xiàn)《輿地紀(jì)勝》中引舊志云:“楊妃嗜生荔枝,詔驛自涪陵,由達(dá)州,取西鄉(xiāng),入子午谷,至長(zhǎng)安才三日,色香俱未變。《涪州志》云,七日到長(zhǎng)安,不同。”這一路程,約略計(jì)算,二千里上下,依唐代急驛日行五百里的極限,三至七日間到長(zhǎng)安,尚不至荒謬。

蜀地產(chǎn)荔枝,可信嗎?

荔枝,作為一種典型的南方水果,現(xiàn)今的主產(chǎn)區(qū)在兩廣和福建,四川僅瀘州合江縣一帶還有規(guī)模生產(chǎn)。那么,唐朝時(shí),四川的荔枝生產(chǎn)情況如何呢?

西南師范大學(xué)的藍(lán)勇教授曾對(duì)歷史上四川荔枝的種植和分布進(jìn)行過(guò)細(xì)致的考察。唐宋時(shí)期,北緯31度以南的成都、重慶、宜賓、瀘州、涪陵、樂(lè)山、萬(wàn)縣和雅安等地的河谷地帶均有荔枝種植的記載。其中,北緯30度以南的宜賓、瀘州、樂(lè)山和涪陵四地產(chǎn)量最大,質(zhì)量最好,此四地中,又以宜賓和瀘州兩地的荔枝最負(fù)盛名。可見(jiàn),歷史上四川地區(qū)荔枝的分布,呈現(xiàn)出明顯的緯向帶狀。

荔枝的生長(zhǎng),需要基本的熱量條件,漢武帝將嶺南荔枝成批移栽至長(zhǎng)安扶荔宮,只能是違背植物種性的一廂情愿。而由歷史氣候研究可知,唐代是中國(guó)的一個(gè)暖期,氣候比當(dāng)代溫暖。唐時(shí),四川的荔枝分布,基本上就是沿著荔枝生長(zhǎng)的北界。所以,宋代的史籍開始透露貴妃所食荔枝出自涪陵,并非違背植物種性的空穴來(lái)風(fēng)。成書于北宋初年的《太平寰宇記》卷一二〇載,涪陵地區(qū),唐宋時(shí)為“涪州”,其下樂(lè)溫“縣地頗產(chǎn)荔枝,其味尤勝諸嶺”。樂(lè)溫縣,現(xiàn)已不存,故址在今重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖一帶。《輿地紀(jì)勝》中還提到,涪州城西十五里地方,有妃子園,植有荔枝“百余株,顆肥肉肥,唐楊妃所喜。‘一騎紅塵妃子笑,無(wú)人知是荔枝來(lái)’,謂此”。

尋路:荔枝如何送達(dá)長(zhǎng)安?

無(wú)論是樂(lè)溫縣,還是妃子園,均大體指向今天重慶市涪陵區(qū)西部至長(zhǎng)壽區(qū)一帶。要知道這里的荔枝如何快馬送往長(zhǎng)安,便需要先對(duì)川陜之間的地貌和交通作一了解。

四川盆地內(nèi)部,并非一馬平川。以南北走向的龍泉山和華鎣山為界,四川盆地自西向東可分為三個(gè)地理單元。

龍泉山以西是著名的川西平原,又稱川西壩子。這是一塊由岷江等河流沖積而成的扇狀平原,地表平坦、土壤肥沃、河渠密布,此處是四川經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū),成都即坐落其中。龍泉山和華鎣山之間為川中丘陵。這一片區(qū)域地表巖性復(fù)雜,嘉陵江、涪江、沱江及其支流在此蛛網(wǎng)密布,將地表侵蝕切割成大小形狀各異的丘陵。華鎣山以東為川東平行嶺谷。此處的地貌極有特色,10余條北東-西南走向的條狀山脈整齊地平行排列于四川盆地的東部及東南邊緣,北起于大巴山南麓、南至云貴高原北側(cè),形成一個(gè)圈層結(jié)構(gòu)。其中,自西向東,最重要的3條山脈依次為華鎣山、銅鑼山和明月山。唐時(shí)盛產(chǎn)荔枝的涪州樂(lè)溫縣,即今重慶市涪陵區(qū)西部至長(zhǎng)壽區(qū)一帶,就位于明月山南端的東側(cè)。

川東平行嶺谷的北端與大巴山南麓相連。大巴山呈東西走向,其北側(cè)為秦嶺,與之大體平行。秦巴山區(qū)西起嘉陵江、東至伏牛山,東西綿延800余公里,南北寬300余公里,山峰高度多在2000米左右,構(gòu)成了關(guān)中平原與四川盆地之間的巨大屏障。穿越秦嶺,當(dāng)然不能自峰頂硬闖,而需靈活利用地貌上的有利條件。秦嶺的地勢(shì),北陡南緩,北坡屬渭河流域,南坡屬漢水流域,但是,沒(méi)有一條河流能切穿秦嶺。所以,穿越秦嶺的道路,就需借助分水嶺兩側(cè)水源接近、南北坡相互對(duì)應(yīng),且流程較長(zhǎng)的河谷。

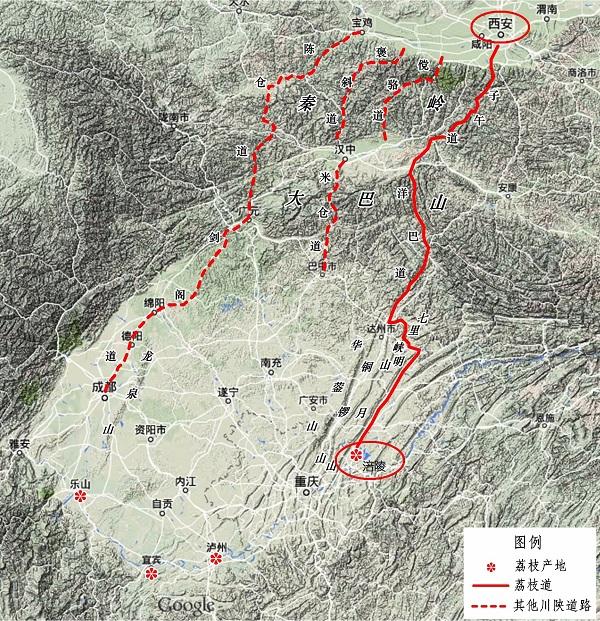

早在秦漢時(shí)期,穿越秦嶺的川陜通道就基本形成,從西至東,共有四條。陳倉(cāng)道,這條道路利用了秦嶺西端的嘉陵江河谷,從寶雞至鳳縣,過(guò)青泥嶺、略陽(yáng)、勉縣,至漢中。褒斜道,利用了秦嶺北坡的斜水和南坡的褒水河谷,從眉縣出發(fā),經(jīng)太白縣,至漢中。儻駱道,利用秦嶺北坡的駱河和南坡的儻水河谷,從周至出發(fā),經(jīng)華陽(yáng)縣、洋縣,至漢中。子午道,自西安正南,沿灃河谷地,穿秦嶺子午谷,經(jīng)寧陜縣、洋縣,抵漢中。漢中盆地,是為穿越秦嶺的四條道路的總樞。

但是,由關(guān)中至四川,至此僅穿越了秦嶺,還需穿越大巴山。穿越大巴山的通道共有三條。自西向東,依次為劍閣道、米倉(cāng)道和洋巴道。這三條道路在大巴山南坡的出路恰大體對(duì)應(yīng)了前述四川盆地的三個(gè)地理單元:川西平原、川中丘陵和川東平行陵谷。劍閣道,經(jīng)劍閣、綿陽(yáng),往成都。米倉(cāng)道,經(jīng)巴中、平昌、往渠縣、合川。洋巴道,經(jīng)萬(wàn)源、達(dá)縣,往重慶、涪陵。所以,出產(chǎn)于川東平行陵谷地區(qū)的荔枝,欲北運(yùn)往關(guān)中,勢(shì)必取道秦巴山地通路中最東端的一組——子午道和洋巴道。

洋巴道在大巴山南麓的開口在達(dá)州宣漢縣,此處大致位于川東平行陵谷銅鑼山的北端,因此,明月山南端東側(cè)涪陵西部的荔枝,欲經(jīng)宣漢進(jìn)入洋巴道,必須至少穿越明月山。但川東平行陵谷的諸條山脈海拔多在700至1000米左右,并不易翻越。所以,涪州樂(lè)溫荔枝的外運(yùn),最初乃是貼著明月山北行。明月山東麓的S102省道,在明月山和龍溪河河谷之間,經(jīng)墊江縣、穿梁平縣東部,在開江縣任市鎮(zhèn),連通S202省道,至開江縣講治鎮(zhèn)。

唐玄宗時(shí),開江縣名為新寧縣,縣城即在講治鎮(zhèn)附近。講治鎮(zhèn)大體位于明月山的北端盡頭,荔枝至此,方才繞過(guò)明月山,進(jìn)入明月山和銅鑼山之間的山谷地帶。銅鑼山的北端,與明月山之間,還有一段長(zhǎng)約60公里的平行褶皺山脈,名曰七里峽山。洋巴道的入口宣漢縣在七里峽山的西側(cè),荔枝要運(yùn)往宣漢,還需設(shè)法尋找穿越七里峽山的通路。開江縣的新寧河,恰是一條切穿七里峽山的河道。從開江縣回龍鎮(zhèn)至宣漢縣七里鄉(xiāng),順著新寧河河谷便進(jìn)入宣漢縣境內(nèi)。宣漢縣城有州河,該河源出大巴山,南流往達(dá)州,故名州河。自宣漢縣城,沿州河河谷,抵達(dá)州羅江鎮(zhèn),便可轉(zhuǎn)入G210國(guó)道,至此,正式進(jìn)入舊時(shí)穿越大巴山的洋巴道。

由洋巴道向北,經(jīng)萬(wàn)源、鎮(zhèn)巴、西鄉(xiāng),至洋縣,成功穿越大巴山。自洋縣出發(fā),取道寧陜縣,繼續(xù)沿G210國(guó)道,經(jīng)旬陽(yáng)壩鎮(zhèn)、廣貨街鎮(zhèn),出灃峪口,至子午鎮(zhèn),便成功穿越秦嶺,抵達(dá)關(guān)中平原,至此,西安城已近在咫尺。可以說(shuō),G210國(guó)道穿越大巴山段,大體相當(dāng)于舊時(shí)洋巴道,穿越秦嶺段,大體相當(dāng)于舊時(shí)子午道。

由上可知,唐玄宗時(shí)的荔枝道,自今天重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖畔出發(fā),大體依循S102、S202省道,沿明月山北上。至開江縣講治鎮(zhèn),向西繞過(guò)明月山。利用開江縣新寧河,穿越七里峽山,入宣漢縣。沿宣漢縣州河,在達(dá)州羅江鎮(zhèn)轉(zhuǎn)入G210國(guó)道,先后穿越大巴山和秦嶺,抵達(dá)關(guān)中平原。全程約1800余華里。路程途中,有著川東平行褶皺山脈和秦巴山地的阻隔,荔枝道不作強(qiáng)行翻越,而是巧妙地利用天然河谷,突破了這些障礙。

唐都長(zhǎng)安,位于四川盆地的東北方向。在地圖上,可以清楚地看到,涪州樂(lè)溫,基本上處于唐時(shí)四川荔枝穩(wěn)定產(chǎn)區(qū)的東北角。受生物種性限制,荔枝已不可能再往北生長(zhǎng),受限于高峻的巫山山脈,四川荔枝也無(wú)法向東擴(kuò)展。從空間位置而言,此處正是距離長(zhǎng)安最近的荔枝產(chǎn)區(qū)。從這一點(diǎn)而言,唐王朝擇取涪州新鮮荔枝作為馳貢之品,絕非信手指來(lái),而有著慎重的可行性考慮。

荔枝道,雖然有名,卻相對(duì)次要

因?yàn)橐或T紅塵妃子笑的典故,荔枝道在川陜諸路中格外受人矚目,但其真正地位,在此還有必要再作一說(shuō)明。從漢唐以來(lái)的歷史事實(shí)來(lái)看,穿越秦嶺的四條通路中,陳倉(cāng)道和褒斜道最為重要。褒斜道相對(duì)近捷,在和平時(shí)期最受重用。陳倉(cāng)道雖路途迂遠(yuǎn),但較為平坦,又兼有水運(yùn)之便,所以在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期備受重視。儻駱道和子午道,在秦嶺北坡開口雖然更接近西安,但因?yàn)槟媳逼轮g絕水地帶過(guò)長(zhǎng),交通并不方便,所以重要程度遠(yuǎn)不如陳倉(cāng)道和褒斜道。有唐一代,穿越秦嶺的四道之中,可以說(shuō)利用最少的就是作為荔枝道的子午道。

穿越大巴山的三條通路,在歷史上的地位也并不相同,其重要程度和與之相通的四川盆地三個(gè)地理單元的經(jīng)濟(jì)狀況有關(guān)。劍閣道,連通成都,最為重要。米倉(cāng)道,連通巴中,地位其次。洋巴道,連通的是宣漢、達(dá)州,經(jīng)濟(jì)地位不及前兩個(gè)地區(qū)。加之洋巴道在大巴山的穿越地段,分水嶺高峻,絕水地段比較長(zhǎng),通路條件也不及前兩道,洋巴道的重要性自然并不占優(yōu)。因此可以說(shuō),荔枝道因其傳奇色彩,名聲頗大,但它在川陜諸道中,受沿線地貌條件和經(jīng)濟(jì)條件制約,還是一條相對(duì)次要的道路。

(作者系復(fù)旦大學(xué)中國(guó)歷史地理研究所副教授、上海社科院城市人文遺產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)研究員)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司