- +1

看展覽|你所不知道的維多利亞時代

當如今的旅行者坐在倫敦泰晤士河邊長椅上“劈情操”的時候,也許難以想象,一個世紀前的1903年,同樣的長椅,鋪上些廢紙就是無家可歸的流浪漢棲身過夜的場所。

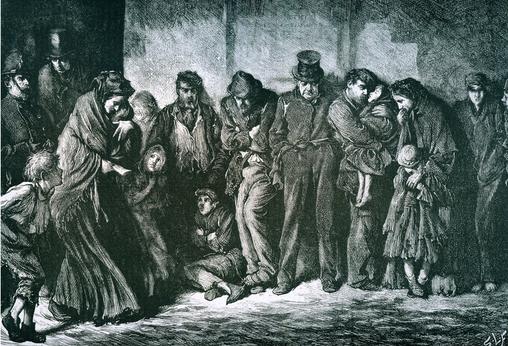

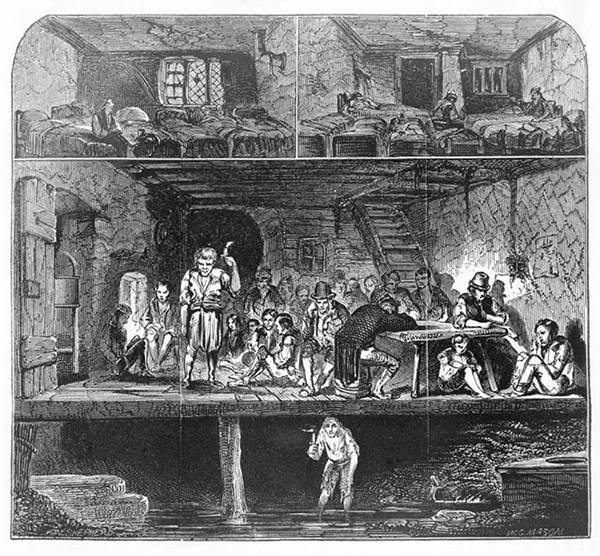

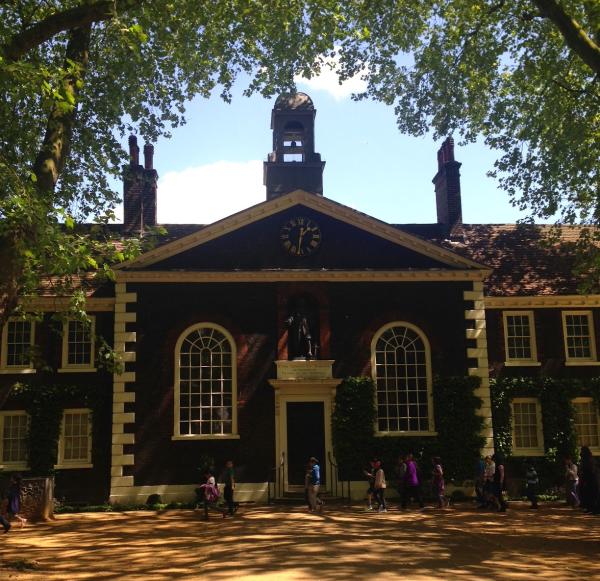

正在東倫敦Geffrye Museum(由17世紀養老院改建的博物館)舉行的大型展覽《流浪者之家:維多利亞時期倫敦的避難所》(Homes of the Homeless: Seeking Shelter in Victorian London),以維多利亞時代(19-20世紀)倫敦的流浪者為主題,通過繪畫、攝影以及當時留存的小物件等多種呈現形式,展現了我們所不知道的“腐國”。

這個展覽提醒世人:在福爾摩斯、唐頓莊園,倫敦眼、塔橋、白金漢宮外,還有一個不一樣的倫敦——這是一個“霧都孤兒”眼中的倫敦,是工業革命后流浪者眼中的倫敦。

對于歷史,任何經歷過的物件都彌足珍貴。比如,一些印有救濟院名稱的玻璃瓶和玩偶,它們的身上帶有著那個時代流浪者的印記。

如果你是老人病弱,或是孩子,通常是沒有選擇地進入一個機構。你困在其中,可能情況會是非常嚴峻的。但有些有能力的人會很適應那個系統,在庇護所里面出入自如, 游刃有余。他們也能夠學會如何經營自己,設法讓自己脫離貧窮。這些來自維多利亞時代的無家可歸者有著很不同尋常的經驗。

用現在的眼光看,這張照片令人毛骨悚然:流浪者躺在排列整齊的、成排的且剛夠容納一個人的“棺床”內。但在當時,相比睡在潮濕寒冷的街道,享有一夜干燥而潔凈的“床”已經是一種饋贈了。正如1894年一個在漢伯里街(Hanbury Street)“白教堂”接受救助的女性所說:我曾經認為如果自己能住進這里就很幸運了,但現在我還得到了簡易的床鋪,這一切讓人感到安全。

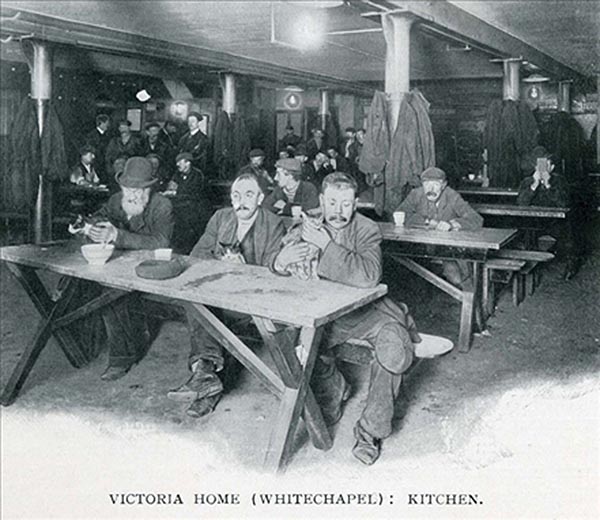

這張照片顯示的是就餐時間,數百名男子坐滿一個偌大的空間里。照片傳遞出一種沉默、冷峻的氣氛。但在漢伯里街的一份報告里說,這里總是備有開水,以便給半夜到來的流浪者一杯熱茶。

維多利亞時期的中產階級期待著窮人溫順地感激他們的慈善事業,但事實上,他們沒有從窮人那得到自己所向往的贊美。英國的研究者在復原這些聲音,以便觀察這一時期的社會改良。在這次展覽中,我們能看到當時的住客所留下的涂鴉。

1865年,一個流浪者在切斯特(Chester)濟貧院的墻上留下“這個該死的破地方”(this bloody hole is lousey)的語句。在這里,犯人可以留宿一到兩個晚上,但入住前必須洗澡,且他們提供的洗澡水需要3個人輪流使用。如果流浪者有所抱怨,那么會得到各種諷刺。

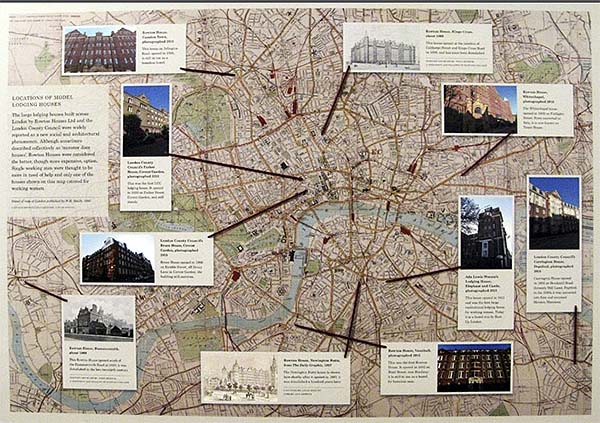

在當時,最著名也是最大的避難所之一的羅頓旅店(Rowton House hostels)是由慈善家羅頓(Lord Rowton)修筑的,他希望提供比其他避難所更好的病房和收容場所。但事與愿違。

1899年,一位名叫默維爾(WA Somerville)的記者暗訪此處,他曾這樣描述:這里可以讀書、寫信,這些是這里人唯一的伴侶。但另一位名叫杰克·史密瑟斯的人卻形容在這里無法入睡,周遭是鼾聲、咳嗽聲和各種胡言亂語的噪音,在這里的每晚都經受著噩夢般的精神折磨。

那么,在21世紀的今天,英國的大中城市依然面臨著與一個世紀前相似的問題,且隨著城市化的進程,在城市中無家可歸的狀況日趨嚴重。Geffrye Museum以自己特殊的歷史背景,提醒著世人尋找積極的方式去改善城市流浪漢的現象。

當然,這些城市化進程中所面臨的問題也同樣出現在中國的大中城市,當時代的車輪日以繼夜不停向前的時候,請停下來,關注一下那些走得比較慢的人。

展覽信息:

展覽名稱:流浪者之家:維多利亞時期倫敦的避難所(Homes of the Homeless: Seeking Shelter in Victorian London)

展覽地點:葛弗萊博物館 Geffrye Museum(136 Kingsland Road, London, E2 8EA)

展覽時間:2015年3月24日-7月12日

展覽現場

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司