- +1

為什么你只有黑色素,動物們卻有五彩斑斕的藍?

原創 韓若冰 十點科學

自然界的色彩從哪里來?不止來源于色素,還有結構色。

藍翅葉鵯的藍綠色羽毛由結構色產生。|Wulong Tommy

作者|韓若冰

編輯|陳天真

說到人體的色素,我們最熟悉的就是黑色素了,它賦予我們的皮膚、頭發和眼睛以棕色、紅褐色等不同顏色。

黑色素的色調相當有限,所以想要獲得其他色彩,人就要染發、紋身。可是我們知道,動物王國還擁有無數極其絢爛的美麗生物,比如鳥類中的孔雀、緋紅金剛鸚鵡、巨嘴鳥,爬行類的豹變色龍,還有水里的小丑魚、藍環章魚等。

巨嘴鳥、豹變色龍、小丑魚|來源:維基百科

它們是如何獲得如此美麗的色彩呢?答案不是色素,而是一種更為神奇的結構色。

自然界的色彩從哪里來?

我們在自然界看到的許多顏色,特別是植物界的色彩,都由色素產生。

色素能反射一部分光,同時吸收其余顏色的光,比如,葉片中的葉綠素會反射光譜的綠色部分,并吸收波長較長的紅光、黃光,以及波長較短的藍光,結果使得葉片呈現為綠色。

植物是生化合成的大師,它們的細胞可以配制出多種色素,然而,動物卻基本上失去了制造大部分色素的代謝途徑,主要擁有的只有單調的黑色素。

無論是為了在環境中更好地偽裝、御敵,還是要把自己裝飾得漂亮一些,在求偶時展現自身魅力,動物們都非常努力地想要獲取五顏六色。

一方面,它們從飲食中獲取色素。比如鳥類的鮮紅色和明黃色主要來自食物中的類胡蘿卜素。問題是,雖然天空、湖泊、大海都是藍色,自然界卻很少有藍色色素可供食用,想要獲得藍色該怎么辦?

動物們果斷另辟蹊徑,進化出高超的光學“特技”,以不同方式制造出了藍色(和一些綠色)。這就是所謂的結構色。

結構色:讓藍色成為可能

結構色的原理與色素類似,也是反射特定波長的光,同時吸收其余顏色的光。不同的是,結構色的奧秘隱藏在動物羽毛、鱗片、毛發和皮膚的微末之處。

動物身體這些部位的納米結構由于與光的波長相當,可以使不同顏色的光發生不同程度的散射,散射光波相互作用,增強某些顏色,并抵消其他顏色,最終呈現出特定色彩。

比如,大藍閃蝶具有令人驚嘆的藍色虹彩,是因為其翅膀鱗片中的納米級凹槽結構使藍光發生衍射和反射,同時吸收掉了光譜的其余部分。

大藍閃蝶令人驚嘆的藍色虹彩(上)源于翅膀鱗片中的納米結構(下)。|來源:muffinman71xx; Jiri Hodecek

結構色除了呈現出特定顏色,通常還具有虹彩般的閃亮視覺效果。這是因為從微結構頂部反射的光與從底部反射的光可能相位不同,從不同角度觀察時,就會產生明暗或色調變化。

除了蝴蝶,其他動物也在用各種方式實現自身的結構色。

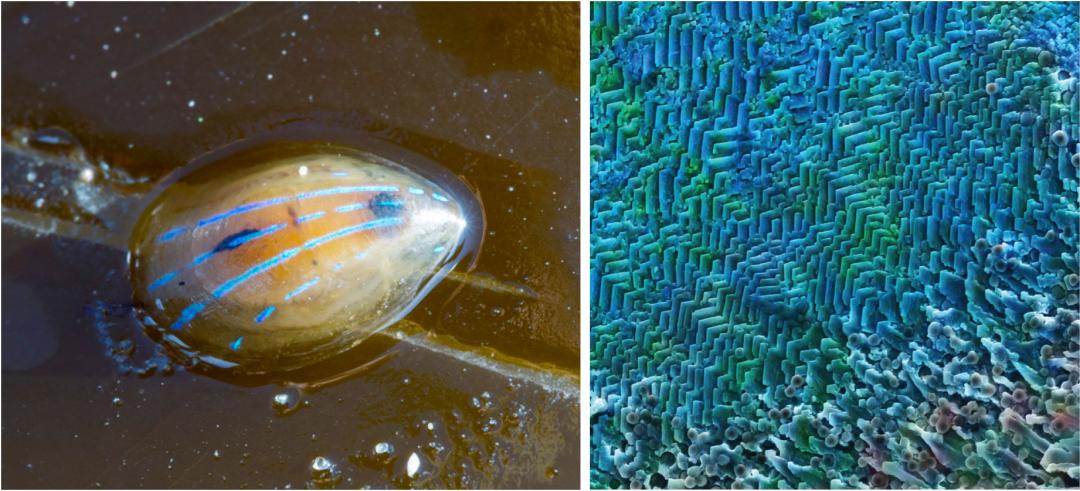

一種叫做青線笠螺的軟體動物,螺殼表面透明的碳酸鈣晶體會排列成多重微觀層片,每層的厚度恰到好處(100 納米),使得藍光以外的所有光波相互抵消,從而產生獨特的亮藍色條紋。

青線笠螺獨特的藍色條紋(左)來自殼中透明碳酸鈣晶體的分層排列(右)。|來源:johndal; Ling Li

章魚和其他頭足類動物能夠掌握變色術,靠的是皮膚中一些色素細胞含有的反射蛋白層,它們可以迅速從有序狀態轉變為無序狀態。通過讓反射蛋白層變厚或者變薄,就可以反射不同波長的光,從而實現變色。

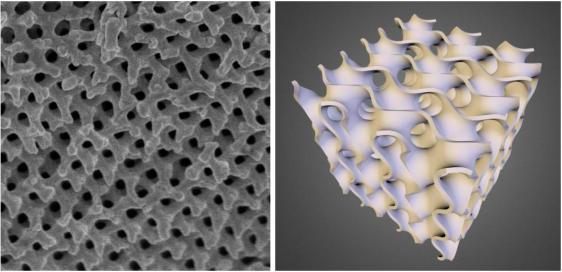

鳥類具有亮藍色羽毛,靠的也是結構色。科學家發現,在高放大倍數下,羽毛的彩色羽支呈現出泡沫結構:小而均勻的氣泡懸浮在 β-角蛋白中,相鄰氣泡散射出的光相互作用,因為氣泡的尺寸恰到好處,所以會產生藍色、綠松石色或紫外光色。

研究表明,在發育中的鳥類羽毛細胞內,β-角蛋白一開始分布在充滿水的細胞質中。細胞中的化學變化導致 β-角蛋白和水自發分離,并形成球形水滴。之后細胞死亡,水滴蒸發,原來占據的空間形成微型氣泡,反射特定波長的光。

這個過程就像是打開一瓶啤酒,突然間,溶解在液體中的二氧化碳凝聚成氣泡,氣泡長到一定大小后漂浮起來。鳥羽的泡沫結構看起來正像啤酒上層的泡沫。

東南亞藍翅葉鵯(題圖)的羽支由多孔螺旋曲面結構自組織生長產生,它們憑借這樣完美有序的氣泡晶體獲得了閃亮的藍色肩羽。|來源:Vinodkumar Saranathan; Mersus

透明是終極的偽裝

大多數蝴蝶的翅膀都有鮮艷奪目的色彩,但在中美洲的熱帶雨林里生活著一種透翅蝶,它們翅膀的絕大部分像玻璃一樣透明。

在自然界,透明是一種終極的偽裝,可以輕松融入任何背景。只要透翅蝶靜靜待著,依賴動態視覺的兩棲類捕獵者就會對它們視而不見。

透翅蝶翅膀的絕大部分像玻璃一樣透明,是一種絕妙的偽裝。|來源:David Tiller

要實現透明,也需要調整翅膀的微觀結構,不過這次是為了使光線的散射和反射最小化。透翅蝶是如何實現完美隱身的呢?

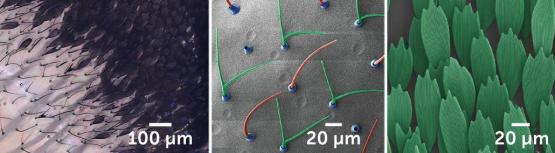

直到今年5月,研究人員才揭示了其中奧秘,并將結果發表在《實驗生物學雜志》上。他們發現,在顯微鏡下,透翅蝶翅膀的黑色邊緣密密麻麻布滿了扁平葉狀鱗片,中間的透明區域則是稀疏的鬃毛狀鱗片,允許光最大程度地透過。

不過,如果透明區域完全平坦,光線在空氣和翅膀的交界處很容易發生反射。透翅蝶巧妙地在翅膀的透明區域覆蓋了一層蠟質結構,表面凹凸不平,讓空氣和翅膀間的光學性質逐漸改變,最終保證盡可能多的光線通過,只反射大約2%的光。

透翅蝶翅膀的黑色邊緣與透明區域的交疊處(左)有兩種鱗片:透明區域是稀疏的鬃毛狀鱗片(中),黑色邊緣則包含重疊的葉狀鱗片(右)。(圖中顏色為偽色)|來源:A. POMERANTZ /ET AL/JEB/ 2021

人類工程師常常需要精密的設計來制造各種材料,但漫長的自然演化讓動物們輕松就可以實現各種精妙的結構,這對于我們無疑非常有啟發性。

比如,蝴蝶翅膀上的納米級凹槽結構,為制造暗場成像顯微鏡的材料提供了靈感。而為了用光纖更有效地傳輸藍光,我們可以用鳥類羽毛上發現的藍光反射材料作為光纖電纜的內襯,確保藍色光子不會逸出。

我們或許早已習慣這個五彩斑斕的世界,但要完全弄清楚自然的色彩從何而來,常常需要深入納米尺度的微觀世界,揭開隱藏的奧秘。

參考鏈接:

[1]https://www.quantamagazine.org/how-blue-animals-color-themselves-with-nanostructures-20210616/

[2]https://www.sciencenews.org/article/new-images-how-glasswing-butterflies-wings-transparent

原標題:《為什么你只有黑色素,動物們卻有五彩斑斕的藍?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司