- +1

總是在吵,到底什么才是好的翻譯?

6月17日,著名翻譯家許淵沖教授逝世。此前,社交媒體上就出現過幾次什么是好的翻譯的爭吵,而這一消息傳出后,有關翻譯評價標準的討論再一次出現。一方面,我們時常為譯者的重要性被低估而忿忿不平,尊重他們的辛勤工作;但另一方面,我們又時常樂于挑剔譯者的工作,習慣用自己的框架向他們提出要求。

因此,本期單讀 Pick 將潛入翻譯的海洋,面對巡游在我們眼前的矛盾與困惑。以下是黃燦然、本雅明、斯坦納、博納富瓦四位身份背景不同的作者對翻譯的論述,他們分別從不同角度提出了翻譯這項工作的要義,找尋游走在不同語言間的恰當方式。

翻譯家許淵沖(1921-2021)

01

黃燦然

“理解力就像一個碰頭點。”相比于追求譯文和原文逐字句的相似或譯文的優美,在黃燦然看來,譯者去達成和作者理解的共識更為重要。以理解力為翻譯標準可以更好地釋放翻譯的潛力,譯者、原文、譯入語也將變得更加自由。

翻譯只要理解力

壞譯文或難以令人滿意的譯文的產生,源自兩個誤解。一個是譯者誤解原文,一個是譯者誤解自己。關于翻譯標準,已故的董樂山先生曾提出關鍵在于理解。這是極有遠見的。翻譯標準已逐漸從信達雅走向信達,莊繹傳先生總結中國和外國當代翻譯標準,認為總趨勢是“忠實”和“通暢”,相當于信達。而董先生提出關鍵在于理解,大致相當于指向信。我則想進一步提出,只要理解力。因為我認為,理解力即是能力,能力即是魅力。剩下的問題是這能力是否被釋放出來,這魅力是否被發揮出來。我這理解力說,并不是要排斥其他標準和取向,相反,是要在這個標志下接受和容納其他所有標準和取向。凡是理解力好的,其各方面的基礎也一定是扎實和雄厚的,包括個人修養和個人風格,而個人修養和個人風格是多種多樣的,應允許這些多樣性在譯者各自的譯文中釋放和發揮出來,這樣譯文也才會多姿多彩。

理解力并不只是理解準確并表達準確。理解力是一種微妙而復雜的綜合能力,本身就包含翻譯藝術中的各種取舍。有了理解力,譯者可以直譯,可以意譯;可以刪,可以增;可以拗口,可以通順;可以雅,可以拙;可以長句,可以短句;可以歐化,可以漢化;可以結合和混雜以上各種取向或其中若干。理解力就像一個碰頭點。大家從不同方向來到碰頭點,取得理解,然后互說再見,各走各路。在此基礎上,大家就會有也應該有一種共識,容納不同風格。

譬如說我傾向于直譯和歐化、長句和稍微拗口,但如果我是出版社編輯或審校員,或僅僅作為讀者,碰到一個理解力好卻是意譯和漢化、短句和通順的譯本,我會全力推薦并給予最大的贊賞。再如,德國作家格拉斯最近在一篇采訪中說,為了紀念他的小說《鐵皮鼓》出版五十周年,將有一個新的英譯本。格拉斯本人認為,新英譯本沒有刪改且更忠實于原文中“絳蟲似的長句”。如果我是出版社編輯或審校員,或僅僅作為讀者,又如果我懂德文,看到一個刪改并以短句組構的《鐵皮鼓》中譯本,而且覺得譯者理解力好,我會全力推薦并給予最大的贊賞。而十年二十年后,如果有另一位譯者送來一個沒刪改和更忠實于格拉斯“絳蟲似的長句”,且譯者理解力好,則我也會全力推薦并給予最大的贊賞,可能用它來取代舊譯本,也可能既出版新譯本,又繼續刊印舊譯本。如果取代舊譯本,也不是因為舊譯本較差或較不忠實于“絳蟲似的長句”,而是要給新譯本一個機會。我甚至會反過來,即使最初出版一個體現了“絳蟲似的長句”的譯本,二十年后也還會給那個理解力好但不體現“絳蟲似的長句”的譯本一個機會。

翻譯家黃燦然

很多人都試圖給別人的譯文潤色或修改,因為他們認為這樣才符合中文或更有美感。這是試圖用評論者的個人風格或偏好,或某種假設的標準,來糾正譯者的個人風格,其爭議性是不言而喻的。我們現在可利用的漢語資源有多種,有以大陸標準普通話為基礎的漢語,有港臺地區帶地方色彩和古字古詞的漢語,有帶各地方言的漢語,還有白話文,近于文言文的白話文和近于白話文的文言文,以及古文。考察一下評論者觀點的來源或出處,最常見的是評論者穿著翻譯的外衣,實際上只是承襲中學課本的簡潔原則。中學課本要求學生寫規范文字,通順易懂,實際上就是要求學生能夠寫應用文。這種翻譯評論者,有些是懂原文的,更多只是略懂原文,但如果我們不知道他們的背景,僅根據他們的評論,你看不出他們誰懂原文,誰略懂原文,誰從翻譯角度評論,誰從中學教師角度評論。你也不知道誰是作家或翻譯家,誰是自己也寫不出一篇像樣文章的中學教師。事實上,如果讓完全不懂原文的人參與討論,你也完全不知道他不懂原文,甚至還會認為他更具卓識,因為這類討論實際上只是以討論譯文的形式在討論一篇學生作文。

(節選自翻譯家黃燦然的《理解翻譯》,原載于《上海文化》2013 年 3 月號。)

02

本雅明

譯作是原作生命的延續。譯者需要去尋找一個微妙的平衡——譯文不能只傳播信息,要成為原作內核的回聲,但也要避免“僅僅掙扎著向原作看齊”。對此,本雅明在《譯者的任務》一文中論述道,譯者要拋棄掉對語言和原文的崇拜,因為譯作絕非兩種僵死語言之間的干巴巴的等式,語言會不斷自我更新,譯者的任務是在其中召喚出原作的新生命。

翻譯是語言自我更新的一部分

那么譯作是為不懂原作的人準備的么?如果是的話,這倒似乎可說明在藝術領域里不諳原作的讀者的地位有多大的分歧。再說,這似乎也是把“同樣的話”再說一遍的唯一可以想見的理由。可是一部文學作品到底“說”了什么?它在同我們交流什么呢?對那些領會了作品的人,它幾乎什么也沒“告訴”他們。文學作品的基本特性并不是陳述事實或發布信息。然而任何執行傳播功能的翻譯所傳播的只能是信息,也就是說,它傳播的只是非本質的東西。

這是拙劣譯文的特征。但是人們普遍認為文學作品的實質是信息之外的東西。而即使拙劣的譯者也承認,文學作品的精髓是某種深不可測的、神秘的、“詩意的”東西;翻譯家若要再現這種東西,自己必須也是一個詩人。事實上,這帶來了劣質翻譯的另一特點,我們不妨稱之為不準確地翻譯非本質內容。只要譯作迎合讀者,這種情形就會發生。其實要是原作是為讀者而寫的話,它也會陷入同樣的境地。可是,如果原作并不為讀者而存在,我們又怎樣來理解不為讀者而存在的譯作呢?

翻譯是一種形式。把它理解為形式,人們就得返諸原作,因為這包含了支配翻譯的法則:原作的可譯性。問一部作品是否可譯是一個雙重問題。它要么是問:在這部作品的全體讀者中能不能找到一個稱職的譯者?要么它可以更恰當地問:這部作品的本質是否將自己授予翻譯,并在充分考慮到翻譯這種形式的重要性之后,呼喚著譯作呢?從原則上講,第一個問題取決于偶然性,而第二個問題取決于必然性。只有膚淺的思維才會否認第二個問題的獨立性,才會把兩個問題看得同樣重要。

我們應當指出,某些相關的概念只有當它不同人聯系起來時才有意義,有時或許竟獲得其終極的蘊含。比方說一個生命或一個瞬間是不能忘懷的,盡管所有的人都把它們遺忘了。如果這個生命或瞬間的本質要求我們永遠不把它遺忘,這個要求并不因為人們的遺忘而落空,而是變成了一個人們未能滿足的要求,同時也向我們指出了一個滿足了這一要求的領域:上帝的記憶。以此作類比,語言作品的可譯性即使在人確實無法翻譯的時候也應給予考慮。嚴格說來,任何作品在某種程度上都是無法翻譯的。我們應該在這個意義上問,一部文學作品是不是在召喚翻譯。因為這種想法是正確的:如果翻譯是一種形式,可譯性必須是特定作品的本質特征。

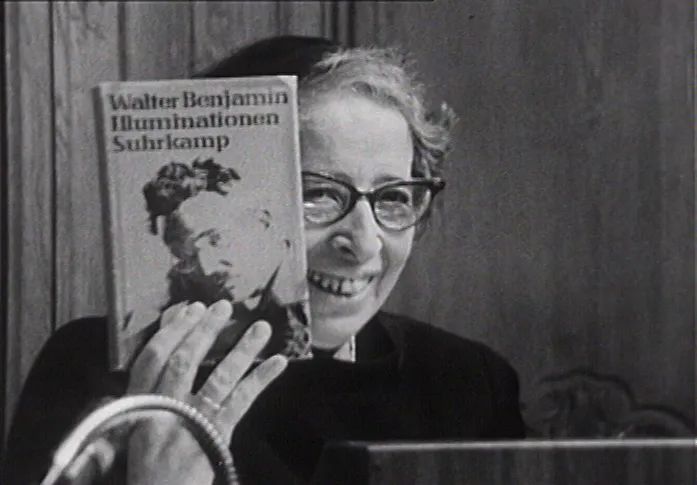

1968年阿倫特于紐約的講座“論瓦爾特·本雅明”

同樣,我們也可以表明,如果譯作的終極本質僅僅是掙扎著向原作看齊,那么就根本不可能有什么譯作。原作在它的來世里必須經歷其生命中活生生的東西的改變和更新,否則就不成其來世。即使意義明確的字句也會經歷一個成熟的過程。隨著時間的流逝,某個作者文學風格中的明顯傾向會逐漸凋萎,而其文學創作的內在傾向則會逐漸抬頭。此時聽上去令人耳目一新的辭藻彼時或許會變成老生常談,曾經風靡一時的語句日后或許會顯得陳舊不堪。可是如果我們不在語言及其作品的生命本身之中,而是在其后世繁衍的主觀性中尋找這種變化的本質,我們就不僅陷入幼稚的心理主義,而且混淆了事物的起因和事物的本質。

更重要的是,這意味著以思想的無能去否定一個最有力、最富于成果的歷史過程。即使我們試圖用作者自己的文字為其作品作蓋棺之論,也同樣無法挽救那種了無生機的翻譯理論。因為不僅偉大的文學作品要在數世紀的過程中經歷全盤轉化,譯作者的母語亦處在不斷的轉化過程中。正如詩人的語句在他們各自的語言中獲得持久的生命,最偉大的譯作也注定要成為它所使用的語言發展的一部分,并被吸收進該語言的自我更新之中。譯作絕非兩種僵死語言之間的干巴巴的等式。相反,在所有文學形式中,它承擔著一種特別使命。這一使命就是在自身誕生的陣痛中照看原作語言的成熟過程。

……

(節選自《譯者的任務》(The Task of the Translator),中文譯者為張旭東。本文原文是本雅明為他翻譯的波德萊爾《巴黎風光》(Tableaux parisiens)所作的序文。)

03

斯坦納

語言從不是靜止的。它無時不刻都在受外部因素的影響而改變——即使是同一語言,不同歷史時間、不同地域、不同階層、不同種族對其的使用方式都有所不同。所以斯坦納強調,在翻譯的過程中,理應要把這些因素考慮進來。不僅是把一種語言譯成另一種語言,也要把(或許是截然不同的文化中的)詞句在新讀者的認知范圍內找一個切口安入,這個“翻譯的外科手術”對于譯者來說是一件復雜、精密但卻十分有趣的任務。

翻譯也在傳遞文化意義

自索緒爾起,語言學家就開始區分歷時(垂直)和共時(水平)兩種語言結構。這個劃分也適用于語內翻譯。如果文化要依賴意義跨時間的傳播——德語的 übertragen 準確地具備“翻譯”和“通過敘述傳達”兩層含義——它也同樣依賴意義在空間上的傳遞。

語言中有種離心力。跨越廣闊區域的語言會衍生出地區性的風格和方言。在廣播和電視標準化的侵蝕作用出現之前,指出一個人是出身于美國邊境州還是英國北部農村,是語音學家的拿手好戲,精確度可以在方圓十幾英里之內。諾曼底人說的法語和都蘭人或卡瑪格人是不一樣的。高地德語和低地德語區別十分明顯。事實上,在很多重要的語言中,方言之間的區別分化程度極高,仿佛我們面對的是不同的語言。漢語言不同分支之間無法相互理解(比如粵語和吳語)是盡人皆知的。米蘭人會在理解附近貝加莫人說的意大利語時遇到障礙。在這些例子中,理解對翻譯的要求越來越靠近語際交流中對翻譯的要求。威尼斯方言、那不勒斯方言、貝加莫方言都有自己的詞典和語法。

區域、方言的不同很容易察覺。當任何一個復雜群體同時說同一種語言時,都會因更加微妙的不同而產生隔膜,這些不同與社會地位、意識形態、職業、年齡和性別有關。

不同的階層,擁有不同的社會地位的人,使用的習語不同。18 世紀的中國蒙古地區是個著名的例子。宗教語言是藏語,地方政府用滿語,商人說漢語,傳統蒙語是書面習語,本地土話是蒙語喀爾喀方言。在很多例子,比如祖尼印第安人的宗教言語中,這種區分被嚴格規范化了。

祭司和新教徒所用的詞語和格式與日常語言不同。不過有些特別的語言——古埃及僧侶體、共濟會用語、愚比語、文言文、軍隊活動站或兄弟會活動中的半隱語——不會對理解造成實質性的障礙,雖然需要翻譯這點是不言自明的。更加重要且變化多端的,是對聲調、語法結構的使用和對詞語的選擇——不同的社會階層和種族群體借此明確自己的身份并與外界相對立。某個經濟和社會群體內部言語的這種心照不宣的功能要超過它在真實交流上發揮的作用。通覽這本書我們會發現,語言隱藏掩蓋和內向消解的部分,可能比它向外傳達的多。不同的社會階層、種族民族之間是在互相含沙射影,而不是直面交流。

上流社會英語的措辭、銳化的元音、元音省略、特別的連讀,既是一套用于相互認同的代碼——口音就像紋章——又是用于排外的工具。這是一種自上而下的話語,它將真正的信息單位(通常是命令式的或客套善意的)羅織在多余的語言質料組成的網絡里。不過這種煩冗自身也具功能性:只有在相同地位的人能聽到時,一個人向比他地位低的人說話才會說得最完整——這種言語行為最能表現地位、暗示和權力。與對售貨員或來訪者說話時相比,在對同僚和同一會所會員說話時,會更多地使用裝飾性的無關語素和帶有省略的含沙射影,因為后者能從這些信號里發現默契。薩克雷和伍德豪斯在傳達貴族語義學的這種雙重焦點上是大師。在普魯斯特的分析中,夏呂斯說的話就像一道定位精準,卻因經過棱鏡的散射而變模糊的光束;仿佛是象征性地輕搖折扇給聽者送去的習習微風。

而對下層社會來說,言語無異于武器和報復。詞語會被挪用、被收編,它們或是被給出了隱秘的含義,或是在錯誤的意義上得到模仿(在部落戰爭中,被俘虜的偶像神會與先前的擁有者為敵)。莫里哀和吉夫斯對“下仆”用語學究式的裝飾是一種諧仿。在不存在真正親密關系的時候,在權力關系決定會面狀況時,語言交流就變成了決斗。勞動人民的支吾,倫敦平民話語上籠罩的迷霧,黑人回話時恭敬的拖長音,都是巧妙的佯攻。底層騎兵和建筑工人的目不識丁是豪豬的刺,他們刻意用它來維護內心的安寧,并對外界做出回擊。在沉默背后,在近乎自說自話的粗鄙言語背后,在一字一頓的單音節詞背后,是被頤指氣使、被欺凌壓迫之人的隱忍。

讓·熱內所寫的舞臺劇《女仆們》

我認為,這造就了上下階層語言習慣中最大的差異之一。占優勢地位的人向更廣闊世界說話時,與跟內部人說話一樣,他們明顯揮霍著音節、分句和介詞,就像他們占據著更多的經濟資源,居住在寬敞的空間里一樣。下層男女跟他們的主子和敵人說話時,與他們之間相互說話不同,他們把豐富的表達留在內部。對于上層或中層社會的聽者來說,樓梯下面、普羅大眾家里文字游戲的真正含義,比任何會所的圈子都難以打入。黑人和白人交換詞語,就像前線士兵扔回沒爆炸的手雷一樣。地主與房東之間的對話、收費站員工和卡車司機晨間的打趣,在這些偽裝的禮貌對答之下,潛伏的是威脅和空洞。看看熱內的《女仆們》,女主人和女仆之間的話語在禮貌的外表下,是劍拔弩張的潛臺詞。

……

(節選自喬治·斯坦納《巴別塔之后:語言及翻譯面面觀》(After Babel)第一章“理解即翻譯”,中文譯者為孟醒。)

04

博納富瓦

語言在很大程度上影響著我們的感知。在我們改變語言的同時,語言也正在改變我們。博納富瓦試圖探討的問題是,翻譯可否讓兩種不同感知找到那個公約數,甚至是公倍數呢?是否有一種可能,讓我們同時看到一片雪花在勃艮第、新英格蘭、喜馬拉雅山脈的不同形態呢?這些不同的感知是否有時會“從各自語言的陽臺上往外探出身”,“向彼此伸出手來呢”?

尋找不同的句法間的同一

在不同的語言里,雪是否都以相似的方式飄落呢?為了做到這一點,這些語言中的詞匯也許應該以相同的方式相遇、結合或回避,以相似的方式引起天翻地覆或造成些微轉變,片刻的騷動之后是天空看似靜止的時刻,緊接著是突然出現的亮光。但事實并非如此,共存于大地之上的方言如此之多,因此在各不相同的文化里可能永遠都不會有同樣的飄雪。下雪就像人們說話一樣。我們在語言的某個層面上看到雪花飄落,我們眼中的雪花——優雅地猶豫著,或與另一片雪花結合而變大,或消失殆盡只留一絲光芒——使我們被夢和知識撕扯,在深具欲望的想象和概念性思維的詞語之間徘徊不定。正是在這些時刻,神話傳說、每種說話方式的創造、萬物的幻象,在我們身上重新成形,扭轉我們關注事實的目光。每種語言都有關于雪的理念。

我給自己提出了一個問題:對雪的感知也許會有所不同,在某些情況下甚至可能互相排斥(比如幾乎赤腳的西藏僧侶在喜馬拉雅山上踏過的雪,和我們穿著厚羊絨衫的孩子玩過的雪),這些感知彼此共存,它們之間的關系是否與一陣風在光亮的一瞬間拉近的那些雪花——活力十足,甚至可以說信心十足的雪花——之間的關系一樣呢?從各自語言的陽臺上往外探出身,這些感知是否有時會向彼此伸出手來呢?法語和英語各自對雪的感知又是什么樣的?畢竟在歷史上的諸多時期,這兩門語言會混用詞語,而且常常是為了表達完全相同,或者幾乎完全相同的思想。這兩門語言又是如何回應同一片雪發出的邀請的呢?我忍不住說了“同一片”,因為從馬薩諸塞到威爾士或利穆贊或勃艮第,雪都飄落在多少有些相似的田野或森林上。只不過,在不同的鄉村,房屋可能不盡相同,這也是事實。在法國,有那么多以沉重的石塊筑成的大房子,這些房子窗戶狹小,客廳陰暗,門一打開,屋外的寒冷便會鉆進房間,在這樣的屋子里,現實與幸福首先是人們在壁爐中升起的火。而在新英格蘭地區,是輕巧的木頭房子,玻璃窗后的窗臺上擺放著一盆盆色彩明亮的花。

在法語和英語的交流中,雪是什么樣的呢?啊,我為譯者感到擔心,害怕我們對一切的感知,在被莎士比亞增多的語言和被拉辛濃縮的語言中,會擁有大多時候都不可消除的特殊性。我擔心艾米莉·格魯舒爾茲(Emily Grosholz)在翻譯《雪的始末》(Début et fin de la neige)時,曾難以把用法語表達的觀點融入到英語中,因為英語比我的語言更適合于觀察某個場所或某個時刻的具體細節,換句話說,更適合于講述特殊生活中的事件。

英語詞是重讀的,因此它適合于某些節奏,得益于這些節奏,英語詞能一邊不停談論最切近、最簡單的現實,一邊在很容易形成的抑揚格詩句中,與其他詞語聯合起來,講述那些與日常生活息息相關的情感。法語詞沒有重音,對節奏一無所知或幾無所知,無法馬上理解自己也能成為音樂,相反,它隨時準備好被用于對話、辯論、思想分析等一切與觀賞樹木或聆聽鳥鳴無關的活動。唯有形式能保證法語詞不會成為簡單的概念,為了在形式層面接納法語詞,就必須從音節數量這一外在上去處理它,這令它即便無法忘卻自己慣常的第一需求,至少也能違抗這種需求。但我們有可能因此而忘記這一刻正在發生的事,比如說,冒著雪回到家時看到的那扇深藍色的門。法語詞記得雪。但經常是作為理念的雪,而不是那美麗的白色,不是那種溫柔,也不是那溫和的寒冷。并不完全是飄落在您詩中的雪,親愛的艾米莉,也不完全是飄落在您語言中其他詩人的詩歌中的雪。

……

不過,難道我不應該想得再多一些嗎?在語言的一系列表達與理念的源頭,確實存在著基本句法結構,它們關注邏輯學公理、同一律與排中律,調整著我們的思想客體之間的關系。不過它們并不排斥關心我們的生活,這是為了理解甚至引導生活那看似最為自由不羈的沖動。唉,句法是多么美妙!正是句法通過探索我們的有限性,讓我們可以建造一個有限性的場所,讓我們愛它。正是句法乞求我們站立在天橋之上,透過紛紛揚揚的大雪,俯瞰我們應當認識的外部世界,也望見飛舞盤旋于我們本質之上的一切的偉大統一性。

確實如此,不過……如果事實如此,看到從一門語言到另一門語言,句法展現出諸多不同之處,難道我們不應該感到驚訝嗎?這一門語言有性數變化,而另一門語言的性數變化較為簡單,甚至沒有。有一些語言會有性數格的變化,而另一些語言的性數格變化較為簡單,甚至沒有變化。雖然了解不多,但我能感覺到,在那些所謂遠古或原始的語言中,存在著更加驚人的差異……我們的句法是否只是某種更為高級的句法的相對形式呢?這高級句法位于精神的某個無處可尋的穹頂之下,與它相比,每一種語言形式都有不足。這樣的句法存在嗎?它之于我們的視聽能力,正如羅巴切夫斯基(Lobatchevski)或黎曼(Riemann)的幾何學之于歐幾里得的思想,一方面更為廣闊,另一方面也更為簡單。它在光明中結下又解開它的形式,類似于我們在包裹著世界的蔚藍中,于天空之巔看到的雪花。本身歸一(l’Un)的句法,一旦鋪展開來,就已經是萬物……同樣的直覺在我看來也存在于彼特拉克身上,那是某個靈魂的清晨,他滿懷幸福地走進千千萬萬紛飛的玫瑰花瓣之中。

可是,不要這樣做夢了。就把話題停留在此時的雪上,我們有幸看著這雪,落在泥邊,落在枝頭,落在花園的長椅上,落在靠立墻邊的木板上,看著它的顏色漸漸擴散開來。

(節選自《法語的雪,英語的雪》。本篇中譯版收錄于法國詩人、評論家、翻譯家伊夫·博納富瓦的詩歌翻譯論集《聲音中的另一種語言》(L'Autre Langue à portée de voix),譯者為許翡玎。)

原標題:《總是在吵,到底什么才是好的翻譯?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司