- +1

羅伯特·達恩頓:如何制造名流?

羅伯特·達恩頓在5月21日的《紐約書評》撰文,談名流是如何產(chǎn)生的。

但是, 安托萬·利爾蒂(Antoine Lilti)研究名流(Celebrity)的歷史著作《公眾形象:名流的發(fā)明(1750-1850)》(Figures publiques: L'invention de la célébrité 1750-1850,2014年8月),卻在一開頭就直接正中落在了這條禁令上:“絕代艷后瑪麗·安托瓦內(nèi)特簡直就是戴安娜!”這個原本出自弗朗西斯·福特·科波拉( Francis Ford Coppola,他是2006年上映的《絕代艷后》的編劇和導演索菲亞·科波拉的老爸)之口的評價,是個絕妙的時代錯誤的例子。電影本身也如此,在電影中,攝像機呈現(xiàn)了凡爾賽的華麗細節(jié),這位青澀的王后,置身路易十六宮廷令人窒息的禮儀中,表現(xiàn)得跟克里斯汀·鄧斯特演的美國青春期少女似的。

利爾蒂并沒有指責《絕代艷后》是重建歷史的失敗嘗試,相反,他贊美這部片子正是他所謂“名流文化”的表現(xiàn),“名流文化”是一個歷時彌久,來自大西洋彼岸的現(xiàn)象,1750年左右在巴黎和倫敦第一次扎根,現(xiàn)在傳播到世界各地——看起來,甚至已經(jīng)傳播到了朝鮮,在《刺殺金正恩》中,好萊塢視野下圍繞著金正恩的個人崇拜,制造了一種影像與現(xiàn)實之間具有煽動性的混淆,和那位法國王后的情況如出一轍。

這并不是說利爾蒂本人擁護時代錯誤。他是將名流作為一個歷史主題來分析,他的研究非常精確且具有原創(chuàng)性,就像他在更早的著作《沙龍的世界:18世紀巴黎的塵世社交》(Le Monde des salons: Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle,2005)中所展示的那樣。但是對科波拉的評論,他的確是當真的。在他看來,不僅瑪麗·安托瓦內(nèi)特和戴安娜王妃之間存在類同性,伏爾泰和盧梭也與貓王、瑪麗蓮·夢露有共同之處。這個共同之處,利爾蒂認為,就是名流。那么,名流到底是什么呢?

利爾蒂將名流概念定位在兩個更古早的概念中間:一個是聲望(reputation),它是由跟一個人有相對直接交往的人給出的對他/她的評價;另一個是榮耀(glory),由于做了讓聲名遠播至超過個人交往圈子之外的偉大事跡而贏得的聲譽,榮耀流芳于世長久于生命本身。類似于聲望,名流也是短暫的。類似于榮耀,名流也能夠單向傳遞到很多人那:作為名人被廣大公眾認識,但是他或她并不認識他們。

然而,公眾對名流的認識是膚淺的。它緊系于媒體所傳達的人物形象,包括印刷的小冊子、粗糙的木刻版畫或者電影,以及Facebook。而且,名流往往是雙刃劍。它可能是令人向往的,但是一旦獲得,又會產(chǎn)生讓人痛苦的副作用,比如當真實自我(true self)因此而蒙受損害的時候,會感覺自己被公共自我(public self)所束縛。

名流這個概念可能看起來有點眼熟,因為它已經(jīng)成為社會學家、文化批評家以及記者最喜歡的話題。想要了解這個主題的各種變奏,可以查閱一本很實用的選集,《名流文化導讀》(The Celebrity Culture Reader,2006)。利爾蒂也用到了這份文獻,但是通過揭示名流的歷史,他把這個主題提升到了另一個高度,他挑戰(zhàn)讀者的地方在于,他把他的論證推到了時代錯誤的最邊緣,卻沒有陷入其中。

在案例研究中,他展示的是尼克拉斯·尚福爾的例子。尚福爾是18世紀巴黎的著名作家、才子,當名流這個詞開始在法國被廣泛使用的時候,尚福爾嘲諷地定義名流為:“名流是種優(yōu)勢,就是你被那些不認識你的人知道。”像利爾蒂指出的,尚福爾的這句話常常被錯誤引用為“名流是種優(yōu)勢,就是你被那些你不認識的人知道”。然而,在尚福爾這句評論的原本表達中,實際上指示了一樣比認識上的不對等更為狡邪的東西。它指示出一種新型公眾,他們牢牢糾纏于被文學評論、咖啡館流言和街邊小販叫賣的廉價版畫所創(chuàng)造出來的著名作家的形象。

在對信息的渴求中,這個饑渴的公眾試圖刺探進作家的私人生活,同時作家們則為保護自己殘存的自我而掙扎,而這自我已所剩無幾,尚福爾說的“優(yōu)勢”實則是個諷刺。在尚福爾說的另一句妙語中,他說“名氣是對優(yōu)點的懲處,是對天才的懲罰”。在他自己成為名流之后,他發(fā)覺代價真是太昂貴了。他停止發(fā)表作品,并退出公共生活,直到法國大革命允諾改變作家和公眾的關(guān)系。但是大革命并沒有信守諾言,在深深的幻滅中,當面臨雅各賓派恐怖統(tǒng)治的逮捕時,尚福爾試圖自殺,并且最終死于自殘不醫(yī)。

對于表現(xiàn)名流早期經(jīng)驗中的內(nèi)在緊張而言,更不用說對于今天的名流生活,尚福爾的例子可能太戲劇化了。但是利爾蒂認為,今天的大眾媒體其實也極大地增加了公眾人物身上的壓力,內(nèi)在自我(inner self)感覺的喪失,并進而導致失去生命,通過這種方式,公眾人物私人自我和公共自我之間的不一致性被放大了。在花了很大篇幅討論盧梭如何面對這個問題后,他援引了瑪麗蓮·夢露和科特·柯本(按:美國著名搖滾歌手,被譽為圣人,27歲自殺)的死亡。這個并置應被指責為時代錯誤么?

讓我們想想今天無所不在的名流。名流這個詞每天都出現(xiàn)在任何一份報紙上,散播在互聯(lián)網(wǎng)的各個角落。2014年12月20日的《紐約時報》,專題報道了“名流嘉賓”斯蒂芬·科爾伯特,那時正是《科爾伯特報告》(The Colbert Report,按:著名政治脫口秀節(jié)目)迎來最后一集,文章提出像科爾伯特這樣的名流如何面對本真自我的問題:當科爾伯特摘下喜劇中心(按:美國有線頻道的一檔節(jié)目)的面具,必須在“最后一場秀”中做自己時,他如何能夠應對?文章寬慰地答道:

“實際上,在舞臺上他不需要比萊特曼先生(Mr. Letterman)、吉米·坎摩爾(Jimmy Kimmel)或者塞斯·梅耶斯(Seth Meyers,按:以上幾位都是脫口秀主持人)表現(xiàn)出更多的真我,脫口秀本來就是表演性的工作,區(qū)別的地方只在于主持人是在表演自己而不是小說中的人物。他們所維持的公共角色,往往和他們私下是什么樣的人沒有關(guān)系。”

這一點在今天看來是顯而易見的,但是在18世紀,這種經(jīng)驗是新鮮的,那時媒體獲得了史無前例的力量,名流的觀念剛剛成型。雖然名流這個詞早就存在,但是它原本是另外的意思。來源于拉丁語celebritas,célébrité所指的是17世紀一種莊嚴的官方儀禮。利爾蒂展示了在1720年這個詞的現(xiàn)代用法如何開始出現(xiàn)在字典中,并在1750年之后廣為流傳,這能夠被谷歌Ngram viewer的數(shù)據(jù)統(tǒng)計所證明。(在英語中,“Celebrity”一詞也是如此演化的,但是它的用法相對復雜,因為有近義詞“fame”。)

但是,名流這個詞并不對應于某一觀念,而且名流現(xiàn)象也無法被思想文化史的慣常方法所把握。名流屬于法國人所謂的“集體想象”。它是被全體大眾所共享的精神風景中的新元素,是普通人在整理日常經(jīng)驗時所獨創(chuàng)的思考方式。

利爾蒂展示給我們,以上這些經(jīng)驗如何聚集到一起,從而在18世紀的巴黎和倫敦開辟了一個新的概念空間。社會史學家早已研究過以下因素:城市化、增長的財富、消費經(jīng)濟的發(fā)展,以及文化產(chǎn)業(yè)的膨脹,特別是印刷媒介。到處都有書籍、報紙、雜志、小冊子、雕版術(shù)和海報——它們在商店的櫥窗里和貨架上被出售,在小販的包裹上被展示,在建筑物的立面上被張貼,在咖啡店被傳閱和租賃——只要公眾聚集的地方,就能輕易看到它們。

公眾、公共領(lǐng)域、公共意見這些概念加強了利爾蒂的論證。在當下社會科學的大量著作中常見這些概念的身影,利爾蒂尤其利用了社會學家尤爾根·哈貝馬斯、埃德加·莫蘭、皮埃爾·布迪厄的相關(guān)著作。但是他也從加布里埃爾·塔爾德(Gabriel Tarde)那里得到啟發(fā),塔爾德是19世紀的社會學家,他的思想被其對手涂爾干奪取了光彩,但是最近有所復蘇,這多虧了伊萊修·卡茨(Elihu Katz)和布魯諾·拉圖爾( Bruno Latour)的研究。

塔爾德將集體意識的發(fā)展與閱讀經(jīng)驗聯(lián)系起來,特別是報紙的閱讀。他認為,在品讀每日新聞的時候,讀者意識到另有人也在同樣的時間做著同樣的事情。他們由此發(fā)展出一種共同體的感覺,即便他們并不相互認識;而且隨著新聞在談話中愈加豐滿,特別是在咖啡館里,讀者發(fā)展為公眾,并以公眾意見的方式表達自我。

“名字制造新聞”——雖然利爾蒂沒有引用這句諺語,但是在他的論述中,這句話占有一席之地。新聞圍繞著知名人士產(chǎn)生,特別是八卦和緋聞類的新聞。約翰·布魯爾(John Brewer)討論大眾通俗新聞的著作《感傷的謀殺》(A Sentimental Murder,2004),包括了對“交頭接耳”(Têtes-à-Têtes)欄目的描述,即從1760年代開始出現(xiàn)在《城鄉(xiāng)雜志》中的專題,專題中會繪制著名人士的頭像,下面是對他們愛情緋聞的報道。在1770年代,因筆名“拳擊教士”而聞名的亨利·貝特(Henry Bate)和以“毒蛇博士”聞名的威廉·杰克遜(William Jackson)讓《倫敦晨報》和《先驅(qū)晨報》成為賣得最好的緋聞報刊,內(nèi)容比今天的八卦小報尺度大多了。

巴黎沒有可與之同日而語的報刊品牌,但是以寫私生活聞名的緋聞傳記在地下書市中流通廣泛。私人生活成為公眾消費的素材,出版物標示了18世紀讀者的集體想象。因為取消私人/公共的內(nèi)在區(qū)別,媒體讓成為名流對很多人來說是一種折磨,對他們而言,他們所遭受的痛苦跟今天的電影明星是一樣的。

利爾蒂毫不猶豫地將“明星”這個詞應用在18世紀的名人身上,并且稱他們的追隨者為“粉絲”,他這么做,讓人嚇一跳,毫無疑問沖擊了已經(jīng)被確立為正統(tǒng)的對于歷史的系統(tǒng)化觀點。在別的歷史學家定位為分期斷點的地方,他看到了延續(xù)性,他把自己的論證放置在一個與眾不同的時間段,1750–1850年,又跳到20世紀,好似法國大革命沒有對集體意識產(chǎn)生決定性的改造。因此他將奧諾萊·加里布埃爾·米拉波(按:法國大革命中的活動家)與拿破侖視為同之前的盧梭和之后的莎拉·伯恩哈特(按:19世紀末20世紀初最有名的法國演員)同樣的名流,他們都陷入相同的漩渦中:被奉承,也被臧否。

這聽起來比較夸張,要想論證這個結(jié)論需要多花費些筆墨。利爾蒂并沒有就習常的革命闡釋有所論辯——不管是1789年革命,還是1830年革命,抑或1848年革命——他并沒有試圖寫一部關(guān)于名流的通史。相反,他只是研究這種現(xiàn)象的“機理”,展示各種基本要素如何在1750年之后匯聚到一起,并且持續(xù)至今。他解釋說,塞繆爾·約翰遜懂得,對名聲的渴望會如何占據(jù)一個作家,然后,如果意識到的話,會割斷他于其他人類的聯(lián)系,剝奪他的本我,最后把他變成公共消費品。即便是本杰明·富蘭克林也審慎地感覺到,他在巴黎精心培育出來的個人崇拜——直言不諱的貴格派教友、無畏的科學家、人民公仆、“親愛的爸爸”——讓他看起來很可笑,淪為玩具,或者一個胖老頭模樣的小玩物。

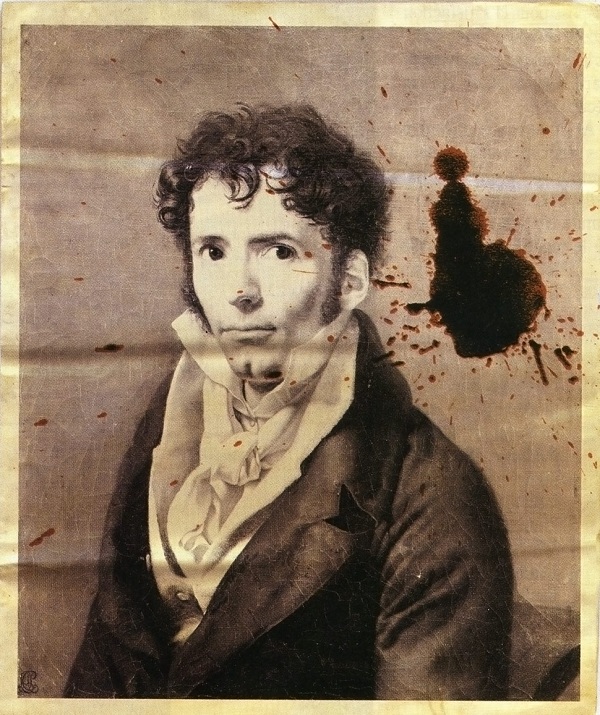

伏爾泰非常擔心他的公共形象會將他置于惹人嘲笑的境地,最為著名的就是吉恩·胡貝爾(Jean Huber)以伏爾泰在費爾奈的私生活為背景的一組畫,伏爾泰最怕這個了。實際上伏爾泰并不非常適合作為利爾蒂的名流典型,最適合的是盧梭,他1750年發(fā)表的《論科學與藝術(shù)》,讓他一舉抱得大名,這讓他不得不承受痛苦,因為他相信他自己的錯誤思想因此而被散播,他晚年的作品,特別是《懺悔錄》和《盧梭對話錄》,可以被理解為驅(qū)除這個詛咒的嘗試。

在盧梭的生活和作品許多年來被做了如此眾多的研究之后,仍然能夠作出有原創(chuàng)性的解釋,實屬過人之處。不過利爾蒂的解釋還是很有說服力的。他沒有就盧梭的被害妄想癥說這可以被視為偏執(zhí)狂的表現(xiàn),而是展示出,這傳達了一種因為面對過度曝光而導致的自我嫌隙的情緒。粉絲們?nèi)绯钡膩硇拧λは竦暮A繌椭啤λ鳠o休止地重印,跟外界的每一個接觸,都向盧梭證明,公眾已經(jīng)褫奪了讓-雅克(在據(jù)說真名叫埃爾維斯或者瑪麗琳的那個站在新橋上拔牙的巨人托馬斯之外,盧梭是當時唯一的名流)。

他試圖通過逃離公眾的方式解救自己的真我“盧梭”,但是不管是逃離到瑞士,還是到休謨那里尋求庇護,甚至是當他隱名埋姓在巴黎靠抄寫樂譜維生的時候,他都發(fā)現(xiàn),根本就沒有避難所。不管在何處,他總能覺察到敵人躲在恩主和折磨者的面具之后,裝作被他的著作感動,利用作品的坦率透明,刺探他的靈魂。

這個例子太極端?是有點。但是利爾蒂在其他的案例中也發(fā)現(xiàn)了同樣的元素——從瑪麗·安托瓦內(nèi)特到米拉波到夏多布里昂,再到拜倫、李斯特、維多利亞女王、加里波第,又跨過大西洋,到喬治·華盛頓和安德魯·杰克遜。人們當然可以提出反例,并質(zhì)疑利爾蒂的挑選,但更明智的做法是,不管是真是假,讓我們先享受這趟徜徉于18、19世紀的旅行:以我們不熟悉的光照,呈現(xiàn)我們熟悉的這片領(lǐng)域。

本文原標題為“How to Become a Celebrity”,譯者是賈忠賢。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司