- +1

同為“十二怒漢”,中美俄的“梗”完全不同

一個少年被控殺死自己的父親,12位來自社會不同階層的普通公民組成陪審團對此展開討論。最開始,大多數人都認為是一個簡單直觀的案子,但有一位提出異議,并促使其他的陪審團成員認真地重審案件。最終,陪審團對少年做出無罪判決。

最先講述這個故事的是編劇雷金納德·羅斯,他根據自己親身經歷的一次真實案件創作了1954年美國電視劇《第一工作室:十二怒漢》的第七集;然而讓這個故事名聞遐邇的無疑是由西德尼·魯美特執導、亨利·方達主演的美國電影《十二怒漢》(1957)。

這部黑白電影之所以能成為經典、至今雄踞IMDB影史排名的第七位,首先得益于影片本身的“好看”。全片96分鐘,正是好萊塢商業劇情片的黃金片長;雖然絕大多數時間只有一個場景,且僅通過對話推動劇情,卻通過思辨與邏輯、辯證與多數、懸念與反轉,構建出緊張的節奏與十足的張力。

更重要的是,該片的社會意義要遠大于藝術價值:我們可以把它當做一碗民主的雞湯,一場“路西法效應”的路演,抑或是關于美國司法制度中“合理懷疑”“疑罪從無”等概念的科普課。

很少有一個國家的公民像美國人那樣熱愛與信仰自己國家的政體與法制,何況是上世紀五六十年代、在“二戰”后坐穩全球第一寶座的美國。

盡管以今天的眼光看,《十二怒漢》(1957)所折射出的當時的美國社會遠非完美:陪審團由清一色的白人男性組成,有色人種和女性被徹底排除在外,而陪審團成員在討論中質疑的兩位證人分別是一位耄耋老人和一位女性——這樣的設定可以讓人輕易解讀出與種族、性別、年齡相關的種種歧視。然而全片洋溢著的是對美國政法體制的一種毫無保留的擁護,以及對美國作為“天佑之國”的無邊確信。

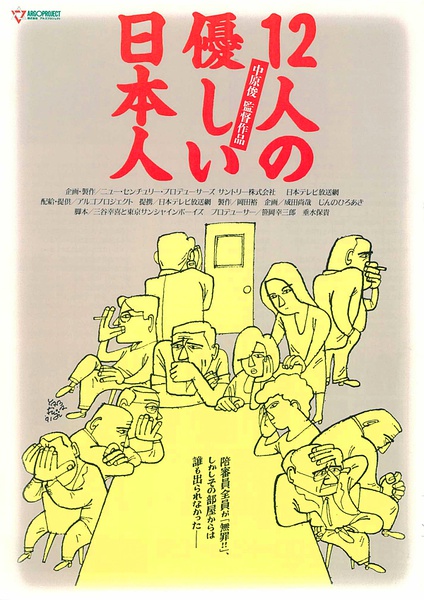

在之后的半個多世紀,“十二怒漢”被不斷翻拍。比如1991年,日本編劇三谷幸喜所創作的《12個溫柔的日本人》對這個故事進行了脫力系喜劇風格的解構;1997年,由威廉·弗萊德金執導的同名電影則是對原劇忠實的重拍……

這其中,最精彩、最有影響力的翻拍版本,當屬俄羅斯導演尼基塔·米哈爾科夫執導的電影《十二怒漢:大審判》(2007)。可以說,米哈爾科夫的“翻拍”是一次藝術家的創造,讓一個美國司法陪審團制度的經典故事,有了一枚俄羅斯民族的靈魂。

美版的“十二怒漢”,關鍵詞是“法律”:陪審團意見從1:11到12:0的逆轉勝利,展現出的是司法程序表象下的法理公義。俄版的“十二怒漢”,關鍵詞是“民族”:整個故事被置放于車臣戰爭的大背景下;片中不斷閃回的戰爭畫面——布滿污泥的尸體、戰火中燒毀的鋼琴、被狗叼著戴著鉆戒的斷手——營造出深沉凝重的氣氛,隱喻著現代俄羅斯的民族之殤。

美版的“十二怒漢”,所有的陪審團成員都追求理性,他們西裝筆挺、舉止文明、每個人都善于擺事實講道理;邏輯是他們展開討論的前提,推理是他們追求真相的倚仗。

俄版的“十二怒漢”,所有的陪審團成員都有些瘋狂、至少是神經質,他們時不時會來一段詩意的獨白(比如,“不要去尋找生活的真相,試著感受生活的真諦吧! ”),甚至吸一點輕毒品,用夸張的肢體動作攪動四周黑暗的空氣——難怪有人評論,如果說美版是“十二怒漢”,那俄版其實是“十二瘋漢”。

《十二怒漢》(1957)的最后,黑白分明,善惡有報,正義得到伸張,法律得到維護,陪審團成員走出法院羅馬式的宏偉建筑,回歸他們作為美國普通公民的幸福生活。而《十二怒漢:大審判》(2007),最精彩的部分無疑是影片將近結尾處的劇情反轉:

一位陪審員明知男孩無罪、卻依然想判他有罪,理由是“他在監獄里更安全”;而全片最后的字幕更是直接質疑法律本身:“法律是神圣的、至高無上的,但萬一仁慈高于法律呢?”

當魯美特將《十二怒漢》的電影場景牢牢地鎖定在一個封閉的空間,米哈爾科夫卻見縫插針地為影片加入許多藝術的畫面、元素與意象:被鎖住的鋼琴、困于體育館的小鳥、少年因為怕冷在牢房中旋轉起舞……也許,美國人對于法律的執念,只有俄羅斯人對藝術的執念可比吧。

上述這些差異,與其說是偶然,不如說是必然。很長時間以來,尤其在崇尚西化的彼得大帝逝世之后,“冰雪中的俄羅斯人”對于以英美為代表的西方總保持著一種警惕,并在以西方為參照系的前提下完成對俄羅斯民族身份的確認(或者說是對俄羅斯民族獨特性的追求);在像伊萬基列耶夫斯基那樣“斯拉夫派”的思想家看來,西方文明的本質是片面的理性主義,而“俄羅斯原則”則是對完整知識和聚合性的追求。

在某種程度上,俄羅斯藝術家對于《十二怒漢》的改編,符合以賽亞·柏林在《俄國思想家》中的描述:西方文化在傳出西方時,是“非宗教的、理論性的、抽象的學說”,然而在進入俄國后,接觸了“無窮無盡的俄國想象力”,于是成為了“熾熱的、偏執的、類似宗教的信念”。

而現在,正在內地院線上映的、話劇導演徐昂的電影處女作《十二公民》,讓“十二怒漢”有了中國版。從表象來看,中國版與美、俄版最顯著的不同,在于它比較“溫暖”。

不同于美版的幽閉與緊張,更不同于俄版的沉重與悲壯,《十二公民》的整個色調都趨于暖色,而無論是場景設置還是人物語言都透出市井化的生活氣息。在電影的前二十分鐘,十二位“陪審員”之間的寒暄交口簡直像是群口相聲;即使在他們彼此交鋒達到白熱化的緊張時刻、導演為烘托氣氛而刻意制造出電閃雷鳴,卻也只能給觀眾一種黑色幽默的感覺。

這樣一種溫暖感的產生,源于編導對于原劇本設定的一個重要改編。眾所周知,中國并沒有英美法系的陪審團制度,于是那一場決定一個人生死的嚴肅討論,被改寫為一群中國家長為孩子順利通過大學考試而參與的虛擬辯論。

在許多影評人看來,這一從“正式”到“模擬”的跌落,造就了中國版“十二怒漢”的先天不足;但筆者倒認為,虛不虛擬的問題并不大,關鍵還在于編導能否像米哈爾科夫那樣,將這個原本屬于美國的故事成功地“本土化”;而從這個意義上來說,溫暖點、輕松點絕非不可行,甚至可以大做文章,因為它們與中華民族的一個重要特質——“人情”——息息相關。

可惜的是,《十二公民》并沒有展現出多少“本土化”方面的創作努力。

在劇情發展上,它幾乎原封不動地照搬了美國版,在結構上沒有進行任何的改進與新編;而在場景設置與角色塑造上,又完全仿效俄版,讓每個“陪審員”以獨白方式講述一下自己的人生故事,甚至讓他們在一個會漏雨的破舊體育館里完成討論(根據影片幾個模糊的鏡頭,這些家長的孩子所在的大學無疑有著華麗的校舍,辟出一個會議室來應該不成問題)。

這種內“美”外“俄”、也許可以稱之為“致敬”的翻拍,多少透露出編導在原創能力以及對中國本土文化把握能力上的不足。

當然,中國版中的“陪審員”角色是中國化的,包括了北京的哥、小店店主、保險推銷員、高校保安、城鄉結合部的包租公、“包養”女大學生的房地產商、等等;然而在對美版劇情的忠誠執行中,這些人物角色其實并沒有太大的表現空間,很多時候只能通過幾句刻板化的臺詞,來確保某種符號性的存在。

在這樣的情況下,電影《十二公民》最為出彩的地方,在于演員的表演;喜歡這部電影的觀眾,十有八九是話劇愛好者。

話劇導演徐昂很是聰明,拉了一群人藝的戲骨來演這個電影;于是觀眾得以欣賞這些演員,如何在極為有限的表演空間和頗為貧乏的人物設定內,釋放演技,塑造人物,真是“陪審如戲,互拼演技”。

這其中,有的真秀出了“神演技”(比如韓童生),有的略顯浮夸,但總的來說沒有大問題(比如那位4號陪審員)。許是人藝那獨樹一幟的表演范兒,許是那一口口京片子,也許還因為鏡頭中不時出現的飲水機、保溫杯和礦泉水瓶,片中群雄飚戲的場景,總有一種揮之不去的“《茶館》即視感”。雖然它可能只有《茶館》的三分好,也難比《十二怒漢》(1957)、《十二怒漢:大審判》(2007),甚至《12個溫柔的日本人》(1991),但放在今天中國國產電影中,也已經算是很值得一看的了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司