- +1

從南系官話到普通話:國語是如何統一的

中國在整個歷史時期當中,政治上時分時合,文化上卻一直是較為統一的整體。尤其以漢字為載體的書面語通行全境,自秦以降始終如此,避免了西歐語言分化導致文化差異拉大,最終造成永久性政治分隔的局面。

但是,與高度規范統一的漢語書面語相比,漢語口語卻要復雜得多。

歷史上的普通話

雖然中國歷史上跨區域交流以書面為主,但是對口語的標準音也不是全然無視。春秋時期,孔子在教學時就采用當時的標準音“雅言”。而中古時期創作近體詩時更是要嚴格根據《切韻》系統韻書的規矩,如果在科考中出現錯韻是會直接判作不及格的。

傳統上中國向來尊奉中原地區的方言,而中原地區的方言也就一次次地對其他地方進行洗刷。在不少方言現今的讀法中還能看出這種歷朝歷代學習標準音留下的痕跡,如上海話“行”在“行李”中讀ghan,“行動”中讀yin,后者即受到近古標準音影響的例子。

標準音影響力的大小隨時代而有不同,大體上說,在全國政治統一、交流頻繁的時代,標準音的影響力就大,甚至可以整體取代地方方言。反之則弱。上古、中古的標準音距離現在已經相當遙遠,要說推廣國語的歷史,明朝是個不錯的起點。

明朝從建國開始就頗重視標準音的推廣,建國伊始即發布《洪武正韻》,試圖設立新的標準,一掃前朝“胡風”。但是《洪武正韻》是一本相當保守的韻書,間雜有吳音影響,并未真正在明朝人的口語中通行過。明朝真正的官話則是一種以讀書人口中的南京話為根基的語言。

宋元以來,由于長期的隔離和政治中心變動,中國通行的官話逐漸發展成為南北兩支。北系官話主要流行于華北地區,以《蒙古字韻》《中原音韻》為代表,而南系則在南方流行。

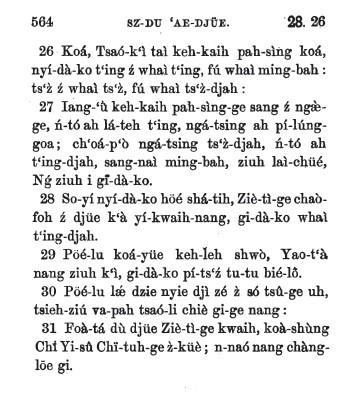

兩支官話最主要的區別在入聲的處理上,北系的入聲消失較早,甚至演化為雙元音,而南系的入聲則仍然保留,如“白”字,北系讀bai,南系讀baeh,“鶴”北系讀hau,南系讀hoh,“黑”北系讀hei,南系讀haeh,“瑟”北系讀shy,南系讀saeh。此外,兩系官話雖然都有翹舌音,如“知”“支”“淄”三字北系分別為zhi、zhy、zhy,后兩者同音,而南系則為zhi、zhi、zhy,反倒是前兩者同音。

按理說經過元朝的統治,北系應該更占優勢。從基本盤來看,華北幾乎都是說官話的地方,而東南地區普遍說和官話相差甚大的六種南方方言(吳、閩、客、贛、湘、粵),據明朝西方傳教士觀察,只有讀書人和上流社會使用官話,北系的群眾基礎遠遠好于實際使用范圍限于南京附近的南系官話。如此看來南系官話覆滅似乎是順理成章了。

但是南系官話有其獨到的優勢——保留了入聲,因此在保守的文人看來遠比北系更適合用來閱讀傳統的詩詞歌賦。明朝作為一個以復古為己任的朝代自然是更鐘意南系官話。更為重要的是,明朝對西南地區的開發引入了大批移民,這些移民之間為了交流而采用南系官話,從而讓南系官話有了一大片穩固的領地。隨著昆曲在士人階層中的流行,南系官話傳播得更加廣泛,以至于華北地區也受到了南系官話的影響。

混亂的清朝標準語

進入清朝以后,在相當長的時間內官方通行的標準音仍然是以南系官話為基礎。但是這種標準音的日子可是越來越不好過了。

清朝開始,東南的讀書人逐漸拋棄了官話,轉而采用當地方言。清朝成書的《兒女英雄傳》中有個非常有趣的片段——

安老爺合他彼此作過揖,便說道:“驥兒承老夫子的春風化雨,遂令小子成名,不惟身受者頂感終身,即愚夫婦也銘佩無既。”只聽他打著一口的常州鄉談道:“底樣臥,底樣臥!”

論這位師老爺平日不是不會撇著京腔說幾句官話,不然怎么連鄧九公那么個粗豪不過的老頭兒,都會說道他有說有笑的,合他說得來呢。此時他大約是一來兢持過當,二來快活非常,不知不覺的鄉談就出來了。只是他這兩句話,除了安老爺,滿屋里竟沒有第二個人懂。

原來他說的這“底樣臥,底樣臥”六個字,“底”字就作“何”字講,“底樣”,“何樣”也,猶云“何等”也;那個“臥”字,是個“話”字,如同官話說“甚么話,甚么話”的個謙詞。連說兩句,謙而又謙之詞也。他說了這兩句,便撇著京腔說道:“顧(這)叫胙(作)‘良弓滋(之)子,必鴨(學)為箕;良雅(冶)滋(之)子,必雅(學)為裘’。顧(這)都四(是)老先桑(生)格(的)頂(庭)訓,雍(兄)弟哦(何)功滋(之)有?傘(斬)快(愧),傘(慚)快(愧)!嫂夫納銀(二字切音合讀,蓋“人”字也)。面前雅(也)寢(請)互互(賀賀)!”

書中的常州師爺在說“良弓之子,必學為箕”這種《禮記》中的古奧用詞時仍然使用方言,可見實在是不習官話。距離北方較近,人文薈萃的蘇南一帶尚且如此,官話在更南方地區的衰落程度可想而知,也難怪雍正因為聽不懂原籍福建、廣東的官員說話而下令在閩粵兩省設正音書院了。

同時,新起的北京話對南系官話的地位形成了挑戰。

北京雖然位于華北平原的北端,但是自中古以降一直是華北乃至全國重要的政治經濟文化中心,大量祖籍南方的人員在北京居住。而明清時期北京更是全國首都,由于江南地區在科舉考試方面的壓倒性優勢,大批習用南系官話的江南籍京官作為社會上層在此活動。在這些南方人的影響下,北京話雖然底子是北系官話,但卻深受南系官話的影響。南系官話往往作為北京話中的文雅成分出現,如北京話“剝”南音bo北音bao,前者用在文化詞上,后者只是口語。而不少字如“瑟”、“博”等,北京話更是完全拋棄了北系讀音,只保留了借入的南音。

北京地區的讀書人甚至搞出了一種叫“北京讀書音”的玩意兒,專門用于讀書,這種北京讀書音在入聲方面極力向南系官話靠攏,把入聲字讀出似去聲而短的獨立聲調,以辨平仄。

隨著歷史演進,融合了南北兩系官話的北京話在北京首都地位的加持下流行程度愈來愈高。西方傳教士甚至也逐漸開始記錄北京話的發音用作教材,威妥瑪拼音即其中影響相當大的以北京音為準的拉丁拼音,這說明北京話正逐步建立起通用語言的地位。

但是傳統的力量是強大的,于是晚清時期漢語標準語出現了極其混亂的局面,新貴北京話、影響力逐步下降但實力猶存的南系官話和各地方言互相爭搶地盤。隨著中國逐漸向現代國家轉型,加之交通工具的發展使得跨區域交流變得方便容易,這種混亂局面亟待改善。

國語的確定

退一萬步說,隨著中國漸漸融入全球體系,對外通信變得頻繁。在國內,無論方言如何混亂,地址寫成漢字后都可以保證準確投遞,但是如果一個不通漢字的老外給一個中國地址寫信,有一個統一的拉丁字母表示法就相當重要了。

1906年春,上海舉行的帝國郵電聯席會議決定設置一個拉丁字母拼寫中國地名的系統,這套系統被稱之為郵政式拼音。

郵政式拼音充分體現了晚清時代標準語的亂局:方案總體上采納用來拼寫北京話的威妥瑪拼音,但又對老官話進行了相當的妥協。如郵政式拼寫分尖團音,新疆用Sinkiang表示,天津則為Tientsin。而入聲字也在相當程度上得到保留,如承德拼Chengteh,無錫拼Wusih。為了區分陜西、山西這對省份,在陜西的拼寫上甚至用了非常保守,在當時已經消亡的老官話音Shensi以和山西Shansi區分。在閩粵桂這三個方言特別強勢的省份,則采用當地方言拼寫,如廈門拼Amoy,佛山拼Fatshan等。

這種混搭風格延續到了民國時期,當時中國長期的貧弱很大程度被歸咎于中國國民人心渙散,而語言不統一則是這一現象的罪魁禍首。因此民國剛建立即著手制定標準音,并于1913年經“讀音統一會”討論制定出一套老國音。

讀音統一會的討論過程相當激烈,會員中江浙代表占了多數,甚至出現了“濁音字甚雄壯,乃中國之元氣。德文濁音字多,故其國強;中國官話不用濁音,故弱”之類令人啼笑皆非的說法。北方各省會員則極其不滿,以“是否蘇浙以外更無讀書人”為由,強烈要求采用一省一票制度。最終北方代表的呼聲被采納,讀音統一會以一省一票的方法表決出了6500多字的老國音。

和郵政式拼音一樣,老國音也是相當混搭。總體上說,老國音采納了以北京音為基礎,但是在中間糅合不少老官話的內容,如入聲和尖團音之別。而在入聲的讀法上,則有按照南京式的短促高音和北京讀書音式的似去聲而短這兩種處理方法。此外,與老國音配套的注音字母也應運而生。這套注音字母相當流行,甚至于被人改進用作方言的注音,如蘇州人陸基就設計了蘇州話用的注音字母,效果尚可。

但是老國音的推行并不順利。老國音的雜糅性質使得其很難被人自然地宣諸口吻,因此推廣需要投入大量成本。而對于始終處于混亂狀態的民國而言,推廣一種普通話顯然并不是首要任務。于是,在整個民國初年,主張直接采用北京話作為全國標準語的京音派始終在和國音派爭吵不休,甚至發生過學校老師因分屬兩派斗毆的事情。終于到1920年代后期,老國音被廢,北京音取得了標準語的地位。

伴隨京音派的勝利,民國政府頒布了新的拼音標準,即所謂國語羅馬字。

國語羅馬字應合了“漢字不廢、中國必亡”的思潮,因此創作目的即是為了徹底取代漢字。其特點是用拼寫來區分聲調,不加附加符號,如“七、其、起、氣”的讀音分別是chi chyi chii chih,“拋、袍、跑、炮”分別是pau paur pao paw。由于難學難用,也相當不美觀,因此使用上非但沒能取代漢字,甚至連威妥瑪拼音都未能替代。只有諸如陜西、山西這種威妥瑪拼音難分的情況下才有一定流行度,現代的Shaanxi和Shanxi之分即來源于國語羅馬字的Shaanshi和Shanshi。

整個民國時期,雖然標準音已經制定完備,但是戰亂頻仍,并未得到很好的推廣,官定的拉丁方案國語羅馬字更是淪為小眾文人孤芳自賞的產物。不過經過晚清到民國,包容南北的北京話至此已經徹底建立起語言權威,作為全國范圍內的通用語已經成為既成事實。但民國常用的拼音方案如威妥瑪、郵政式、注音字母乃至國語羅馬字則在建國后被漢語拼音取代,今天在中國大陸已經少有人使用。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司