- +1

“梁陳方案”的反現實模擬:若實行,北京會避免“攤大餅”嗎

討論北京的空間結構問題,怎么也繞不開歷史上著名的“梁陳方案”。梁陳方案,即1950年2月由當時共同參與首都規劃工作的梁思成和陳占祥提出的“關于中央人民政府行政中心位置的建議”:拓展城外西面郊區公主墳以東、月壇以西的適中地點,有計劃地開辟政府等行政機關辦公所必需足用的場地,并將其定為首都的行政中心區域。

“梁陳方案”是新中國規劃史上一項卓有遠見的規劃方案。在當時,該方案不僅可以有效緩解舊城的壓力,而且還能通過“有機疏散”的思想完整地保護北京城這一人類偉大的文化遺產。

這一最終并未實施的方案,自被提出至今,已歷經六十多個春秋,但無論規劃學者還是大眾媒體,許多人仍然對之抱憾,認為該方案未能實施,導致了北京當前單中心向外蔓延(俗稱“攤大餅”)的城市形態。有人甚至把內城擁塞、秩序紊亂的局面,歸咎于當年沒有采納“梁陳方案”。

那么,若當初“梁陳方案”得到實施,北京今天能避免單中心蔓延的格局嗎?我們近期進行的一項研究,試圖還原到當時的情境,進行模擬推演。

梁陳方案的歷史背景

這里,我們不妨再來回顧“梁陳方案”的歷史背景。

1949年1月31日,北平和平解放后,中共中央和中國人民解放軍領導機關從河北遷往北平,而原有的北平軍政機關用地和住房不能滿足首都職能的需要,首都行政中心位置、規模和建設方案,由此被提到議事日程。

在1949年5月舉行的北京市都市規劃座談會上,西郊新市區建設問題是主要議題之一,決策者預備將黨中央放在新市區。同年5月的都市規劃委員會上,梁思成報告了新市區設計草案,該會議決議正式授權梁思成先生及清華建筑系師生起草新市區設計。

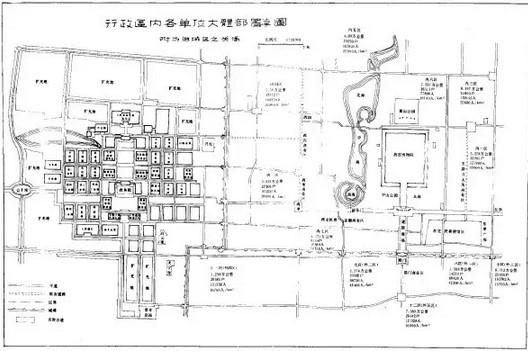

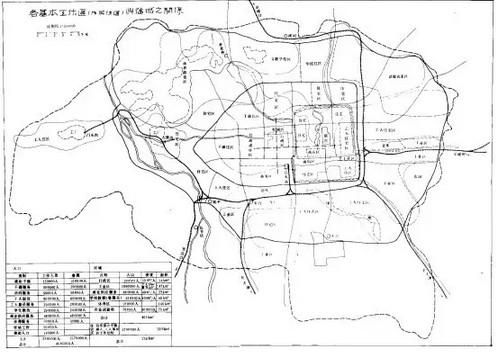

1949年11月,蘇聯專家做了《關于建設局、清管局、地政局業務及將來發展對北京市都市計劃編制建議》的報告。與已經進行了半年多的西郊新建行政區的規劃建設方案不同,蘇聯專家提出將行政中心設于舊城內的設想。這引起了梁思成、陳占祥與蘇聯專家的爭論。1950年2月,梁思成先生與陳占祥先生共同提出《關于中央人民政府行政中心區位置的建議》,即 “梁陳方案”,如圖1a、圖1b。

圖1a 梁陳方案中,新行政中心與舊城的關系

圖1b 梁陳方案中,各基本工作區與舊城之關系

該方案一方面從古城整體保護的思路出發,建議將中央行政中心移到西郊,為未來北京城發展儲備更充足的空間,避免大規模拆遷,以延續城市社會結構及文化生態;另一方面,按平衡發展城市的原則,增加城市各個部分居住與就業的協調,以減少跨區域交通。

然而,1951年初,都委會開始加緊進行編制總圖工作,并明確以蘇聯專家的方案(如圖2)作為制定總圖計劃的基礎。在規劃管理層面,行政中心放在舊城區已成定論。

“梁陳方案”如能實現,其對舊城發展壓力緩解的有效性毋庸置疑,但該方案能否改變北京單中心向外蔓延的發展模式,進而有效控制“攤大餅”式的城市蔓延,尚無研究對此做出客觀分析。

今天,北京已成長為一座容納了近2200萬人的國際化特大城市,城市的功能和結構相比以往任何時候都更復雜。

那么,當年單一行政中心的搬遷,是否能滿足復雜的城市功能和城市結構調整的需要?且當年“梁陳方案”規劃的新行政中心三里河,距離今天的城市中心天安門僅五公里(如圖3)。我們想知道,實施“梁陳方案”后,北京一定能避免“攤大餅”的格局嗎?

因此,我們通過模型,進行反現實模擬,試圖考察當年若采納“梁陳方案”,對北京城市形態可能產生的影響。

城市用地擴展驅動力

厘清城市用地擴展的空間規律與其驅動力之間的關系,是建立擴展模型和定量預測的基礎,也是城市用地擴展研究的核心。筆者將城市用地擴展的驅動因素概括為兩大類——外在驅動和內在驅動。

外在驅動因素主要包括:政府行為驅動因素,如戶籍制度、土地有償使用制度、計劃經濟體制向市場經濟機制的轉型、投資傾斜等;經濟驅動因素,如國家或區域的宏觀經濟發展狀況、城市經濟總量的增長等;規劃理念驅動因素,如區域觀、體系觀、戰略觀、生態觀、人文觀、政策觀等理念的變革與更新;重大事件驅動因素,如1990年北京亞運會、2008年北京奧運會的城市化帶動作用等。

內部驅動因素主要包括:區位因素,如各級行政中心的吸引力、河流的吸引力、道路的吸引力等;鄰域驅動因素,如周邊建設用地的開發強度影響;制度驅動因素,如土地等級、禁止建設區、規劃建設用地等(注:外在驅動因素中,也包括“制度”,但含義與此處不同。區別有二:其一,此處主要指的是空間層面的約束;其二,外在驅動因素是主變量,此處是因變量,即外在驅動因素的改變會影響規劃建設、土地等級等因素)。

反現實模擬與情景假設

歷史的車輪不會倒退。但通過對歷史的反現實分析,可獲知不同發展模式的影響。反現實分析,還具有常規的情景分析所不可比擬的優勢:常規情景分析,是對未來的預估,其結果具有不確定性,無確定標準可對比和檢驗;而采用反現實分析得到的結果,可與唯一的現實情況比較,如圖4。

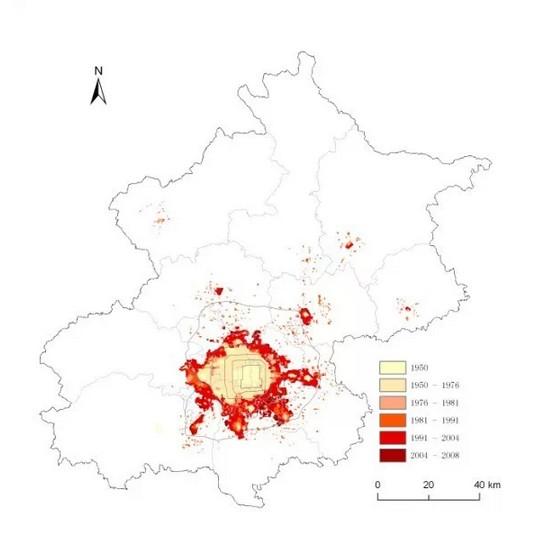

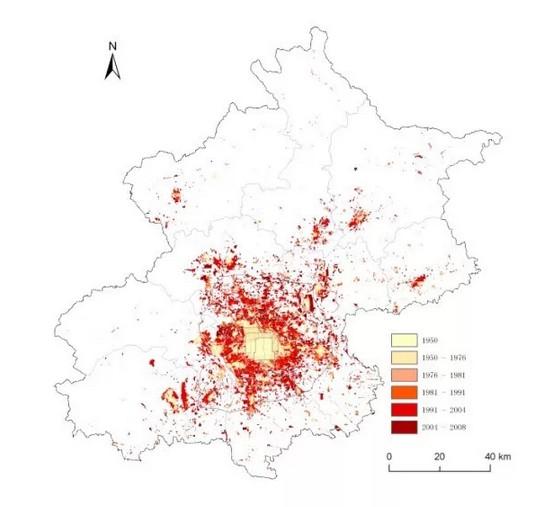

我們所做的“梁陳方案”反現實模擬,主要對城市形態進行模擬:若當初采納了該方案,北京在關鍵規劃歷史節點——1976年、1981年、1991年、2004年和2008年,其城市形態將會如何。

“梁陳方案”最直接的影響是行政中心向西偏移5公里,但由此也可能產生很多不確定的潛在影響——因為,采納了“梁陳方案”的決策群體,后續的發展思路及其影響可能有所不同,因此,還需從城市用地擴展驅動因素出發,對城市用地擴展驅動因素展開情景假設:

(1)實施“梁陳方案”與否,城市用地擴展外在驅動因素不變,即各發展階段的政府行為、經濟條件、規劃理念和重大事件的影響不變;

(2)實施“梁陳方案”與否,區位因子影響因素不變,體現為各個因素的權重;

(3)實施“梁陳方案”與否,鄰域影響因素不變,即周邊建設用地的影響權重不變;

(4)實施“梁陳方案”與否,內在制度驅動因素不變,即土地等級、禁止建設區不變,各歷史時期的城市建設用地增加總量與實際相同。

模擬結果與分析

基于上述假設條件和城市發展模型,可模擬出北京在1976年、1981年、1991年、2004年和2008年的城市形態,并與實際比較,如圖5、圖6。

圖5 “梁陳方案”城市擴張1950-2008

圖6 實際城市擴張1950-2008

最大圖斑指數(largest parcel index,LPI)能更清晰地反映中心城區是否呈單中心蔓延的發展趨勢。式中an為每塊圖斑的面積(本文圖斑為建設用地斑塊),A為區域總面積。如圖7為不同年份模擬和現實的建設用地最大圖斑指數。

LPI =

圖7清晰反映出,隨著時間推移,模擬城市形態和現實城市形態的最大圖斑指數皆不斷增大,且兩者LPI增長速率基本一致。1991-2004年間,中心城區的連片發展速度最快[2008年LPI不具有參考意義,因(根據遙感影像解譯的)2008年建設用地把道路剝離,導致中心城區建設用地較為瑣碎]。

結果表明:若“梁陳方案”付諸實施,僅對行政中心的遷移產生影響,而不帶來相應的發展思路轉變(即,在后續發展過程中,城市用地擴展的外在驅動力影響、區位因子影響因素、鄰域因子影響、內在制度驅動因素不變),則北京將依然呈單中心向外蔓延的發展格局。

一些思考

本文的假設條件是眾多情景中的一種,若后續發展驅動因素變化,如今的城市形態可能與上文模擬的結果有差異。

同時,我們還可做類似的分析:如果1953年對北京的定位不是“政治中心、文化中心、經濟中心(工業基地)”,而沿用清朝“京畿”的方案(北京城是政治中心、文化中心,天津是海上門戶、運輸中心和商業中心,承德是行宮和夏都,張家口是防務和對外貿易,保定是教育中心,秦皇島是關里關外的分界線、長城的出海口),今天首都圈的城市群形態,將是如何呢?

本研究仍存在一定局限:(1)“梁陳方案”的實施影響僅考慮了行政中心的遷移,而整體保護舊城的思想、發展要躲開舊城的價值取向差異所帶來后續發展思路改變的潛在影響,本文沒能評價。會采納“梁陳方案”的決策群體,可能會采用不同的城市發展思路,因而可能存在發展思路轉變及其帶來的驅動因素的變化,筆者沒能對這些因素進行定量研究或窮舉。

(2)區位約束變量沒考慮經濟中心,比如,國貿、西單、中關村等經濟中心對城市形態發展有重大影響。

(3)后續每一歷史階段的模擬是基于上一階段的模擬結果,模擬誤差會傳遞,雖然這種誤差不影響城市形態的總體格局,但局部城市形態有偏差。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司