- +1

抗戰(zhàn)中為何頻發(fā)重婚案:“抗戰(zhàn)夫人”與“淪陷夫人”

“抗戰(zhàn)夫人”和“留守夫人”

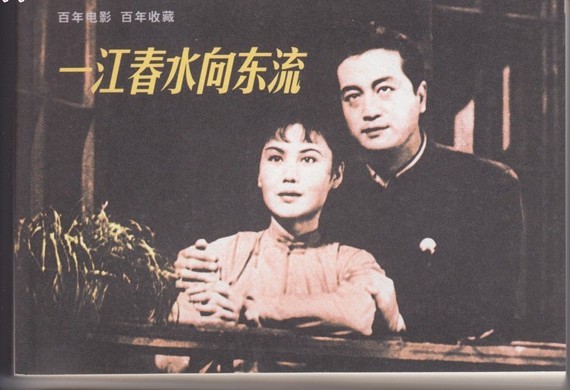

抗戰(zhàn)勝利后,有一部描寫淪陷區(qū)女性在光復(fù)后不幸婚姻生活的電影《一江春水向東流》,這是一部將傳統(tǒng)故事《鍘美案》移植到抗日戰(zhàn)爭的歷史背景之下的家庭倫理片:

戰(zhàn)爭爆發(fā),夫妻隔絕,妻子帶著婆婆與孩子留守上海,艱苦度日。丈夫后方抗日,先是結(jié)歡“抗戰(zhàn)夫人”,勝利后接收被捕的漢奸太太,又多了一個“勝利夫人”。自由戀愛的紗廠女工素芬和夜校教師張忠良結(jié)婚并生下一子,抗戰(zhàn)爆發(fā)后,張忠良離開上海參加抗日,在重慶認(rèn)識了交際花王麗珍,并與王結(jié)婚。而素芬則帶著婆婆和兒子,在敵占區(qū)苦捱度日。抗戰(zhàn)勝利后,張忠良回到上海,住在王麗珍表姐何文艷家,不僅將結(jié)發(fā)妻子拋諸腦后,又與何關(guān)系曖昧。素芬正是何家的女傭,并認(rèn)出了丈夫張忠良。當(dāng)張母帶著兒媳、孫子上門來找張忠良時,張卻在“抗戰(zhàn)夫人”王麗珍的壓力下,不敢相認(rèn)。電影以絕望的“留守夫人”素芬投黃浦江自盡悲慘地結(jié)局。

這部分為上下集的電影分別由蔡楚生和鄭君里導(dǎo)演。《申報》的廣告說,“淪陷夫人攜翁姑,攜幼子,含辛茹苦!抗戰(zhàn)夫人迎新歡,戀舊寵,淫佚驕奢!”1947年10月,《一江春水向東流》在上海公映后反響熱烈,在“留守”的上海人心中引起了巨大的共鳴,甚至出現(xiàn)了“滿城爭看一江春”的盛況,首輪公映六周,“觀眾計五十一萬九千五百十九人,占上海全市人口百分之十點三九”。

“抗戰(zhàn)夫人”和“留守夫人”的故事,其實張愛玲在戰(zhàn)時就已經(jīng)寫在她的小說《等》中。《等》描述了一群丈夫在重慶抗日的“留守夫人”,她們抱怨丈夫在陪都掙大錢,娶“抗戰(zhàn)夫人”,而她們只能在淪陷區(qū)苦捱:

蔣先生下了命令,叫他們討呀!——叫他們討呀!因為戰(zhàn)爭的緣故,中國的人中損失太多,要獎勵生育,格咾下了命令,太太不在身邊兩年,就可以重新討,現(xiàn)在也不叫姨太太了,叫二夫人!都為了公務(wù)人員身邊沒有人照應(yīng),怕他們辦事不專心——要他們討呀!

因為這篇小說指名道姓地講到了蔣委員長,張愛玲被指稱造謠,受到多方抨擊,但“抗戰(zhàn)夫人”流行于抗戰(zhàn)的大后方,早已是不爭的事實。據(jù)統(tǒng)計,“在此八年抗戰(zhàn)期間在重慶的官員已經(jīng)別娶抗戰(zhàn)夫人者不下二、三萬人”。而這“二、三萬的抗戰(zhàn)夫人,還是比較有保障的太太;另外在全國各戰(zhàn)區(qū)的前線,至少有數(shù)十萬的臨時太太,她們只是當(dāng)?shù)伛v軍官長們的臨時泄欲器”。

女權(quán)陣營內(nèi)部的不同意見

1946年3月的《婦女》雜志接到一封署名“文英”的讀者來信(編者注:是一位“留守夫人”的控訴,《一江春水向東流》的現(xiàn)實版),這類讀者來信當(dāng)時很多,不僅有苦悶的“夫人”來信,比如1946年《西點》第1卷第5期也登載過署名“慧英”的“抗戰(zhàn)夫人”的來信;也有“惶恐”的丈夫的來信,比如1946年《書報精華》第20期登載的署名“于一人”的一名國軍軍官的來信《“抗戰(zhàn)夫人”和“淪陷夫人”》,就出自一位陷入深深矛盾之中的丈夫。

1945年11月15日,《女聲》雜志社專門組織了一場“抗戰(zhàn)夫人問題座談會”。在這場女性雜志組織的座談會中,“抗戰(zhàn)夫人”或“戰(zhàn)時夫人”首先被定義為中國家庭內(nèi)部的“偽組織”,但討論中也傳遞出《民法》規(guī)定的“重婚”和“通奸”等罪名在“審判”這些家庭“偽組織”時的無奈,因為家庭“偽組織”可以促進(jìn)戰(zhàn)時的生育,“所以站在‘民族至上’‘國家第一’的立場上說,家族偽組織卻有其功績的”。對法律和司法機構(gòu)在面對家庭“偽組織”時的無奈,《力行日報》曾有報道:南京的“首都地方法院,刻正建議立法院重新訂立適合當(dāng)前情況之婚姻暫行條例,凡在后方之公教人員,娶有抗戰(zhàn)太太者,不論淪陷夫人及抗戰(zhàn)夫人前來告發(fā),法院概不受理,抗戰(zhàn)與淪陷兩夫是同居是分居或是分離,一由本人自行解決”。與會的律師和婦女團體領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)心這種家族的“偽組織”將促成多妻制復(fù)辟,給女性帶來傷害,“為了維持正義,保護(hù)母性”,主張告發(fā)這類“偽組織”。但是像史良這樣倡導(dǎo)婦女解放的女律師在談到抗戰(zhàn)夫人的身份時尤說:“倘然抗戰(zhàn)夫人已和抗戰(zhàn)先生過了五年的話,那個淪陷夫人,沒有提起訴訟,就沒有再告的價值了。五年的同居生活,在法律上可以成為合法的。”

所以,在當(dāng)時的女權(quán)陣營內(nèi)部,對于“抗戰(zhàn)夫人”的態(tài)度也并不統(tǒng)一。《女聲》的“抗戰(zhàn)夫人問題座談會”臨近結(jié)束時,與會的包君給大家分享的一條《中央日報》上的消息引發(fā)了人們新的思考:

有的妻子知道丈夫就要回收復(fù)區(qū)團圓了,就把丈夫的動產(chǎn)卷跑一光,而狠心的丈夫呢,也不聲不響的溜走,把妻子遺棄了。有遠(yuǎn)見的或是有約在先,等“任務(wù)告成”便給資遣散,但大多數(shù)還是對簿公堂,訴諸法律。這種情形不但成為茶館酒樓的談話資料,而且成為律師的新財源,有的律師居然以標(biāo)榜“解決偽組織”為號召。最近后方各地報紙上離婚廣告日多一日,就可見戰(zhàn)時社會低落了的道德觀念所孕育出來的悲劇,是如何普遍和嚴(yán)重了。

呂思勉的男性視角

無論《女聲》還是《婦女》,都是女性雜志,代表著女性的觀點,那么戰(zhàn)時和戰(zhàn)后的中國男性如何看待“抗戰(zhàn)夫人”呢?1947年,歷史學(xué)家呂思勉在《學(xué)風(fēng)》雜志專門撰文討論“歷史上的抗戰(zhàn)夫人”,給我們今天研究“抗戰(zhàn)夫人”問題保留了男性視角:

所謂抗戰(zhàn)夫人,事實是這樣的:因兵亂,夫妻隔絕了,夫在是其所居的地方,另娶了一個妻,倘使在隔絕的狀況終止以前,他本來的妻,亦已改嫁了,或者死亡,或者失蹤了,那他還是只有一個妻,雖然當(dāng)其另娶之時,犯有重婚之罪,事實上也就沒有人來追究他,如其不然,問題就發(fā)生了,在現(xiàn)今,不論男女,在配偶之外,都不能另有配偶,問題固然嚴(yán)重,即在從前,一個男人,不妨有兩個以上的女人時,也要發(fā)生嫡庶爭執(zhí)的問題的。

夫妻隔絕而再嫁了,自然也是有的。那么,為什么不發(fā)生抗戰(zhàn)郎君的問題呢?那是因為在中國,女子不能同時有二夫,既經(jīng)再嫁,和前夫自然離絕了,如其破鏡重圓,則和后夫又自然離絕,所以不會發(fā)生問題,在男子就不然了。

所謂抗戰(zhàn)夫人,事實就是如此,在前代,雖沒有所謂抗戰(zhàn),然不過戰(zhàn)爭的性質(zhì)不同,其為兵亂則一。我們現(xiàn)在,如嫌抗戰(zhàn)兩字,用諸前代,性質(zhì)不能吻合,盡可以換上兩個字,譬如現(xiàn)在內(nèi)戰(zhàn)再延長下去,中共管治的區(qū)域,和政府管治的區(qū)域,隔絕得太久了,也總會有這一類事情發(fā)生的,到那時候,中共區(qū)域里的人,住在政府區(qū)域里,因和故妻隔絕而另娶的,我們?nèi)缯驹谡牧錾希钥煞Q之為剿匪夫人,如其站在老百姓的地位,兩無所謂,自亦不妨稱之為內(nèi)戰(zhàn)夫人,諸如此類,設(shè)例是一時設(shè)不盡的,然其實則皆無以異。

從實際說,此等事,在戰(zhàn)亂之時,恐總不免要發(fā)生若干起。不過社會上的事情,實在太多,受人注意的,實在太少了。其能在歷史上流傳下來的,自然更少。所以我們,雖然有幾千年的歷史,且遭過大大小小不少次的戰(zhàn)亂,而辱承明問,我所能夠想起來的,卻只有這一點。

抗戰(zhàn)夫人的成為問題,其事是在漢魏晉三朝之間。因為這時候,離封建時代近,禮還比較被人注意,發(fā)喪等事,都不敢亂來,所以有幾位抗戰(zhàn)夫人,在活的時候,馬馬虎虎的過去了,到死后,倒被提出來,成了問題。

……

所以呂思勉總結(jié)說,“抗戰(zhàn)夫人,不論在從前不許二嫡的時代,和現(xiàn)在不許重婚的時代,于法于情,都不能有十分圓滿的解決的。這是夫婦制度本身的缺陷,無法可以改良”。

之所以不厭其煩地征引呂思勉的考證,意在說明,在戰(zhàn)禍頻仍的中國歷史上,“抗戰(zhàn)夫人”歷代都有,但在古代當(dāng)是少數(shù),不然不可能引發(fā)如此激烈的禮法之爭。因為古代中國的戰(zhàn)爭是長期的、緩慢推進(jìn)的,中國現(xiàn)在多地都有“客家”居落的保存就是明證。在東晉、南宋等戰(zhàn)亂的朝代,常常出現(xiàn)戰(zhàn)爭中心地舉族大遷徙的情況,這種遷徙一般是舉家出行,舉族搬遷。但抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,華北、華東、華南大部地區(qū)都是迅速淪陷,國人從東向西、從沿海向內(nèi)陸的大規(guī)模移動,往往集中于青壯年,尤以男性居多,所以必然造成傳統(tǒng)大家庭的崩解。

根據(jù)人口學(xué)家陳達(dá)的統(tǒng)計,淪陷區(qū)25個大城市戰(zhàn)時遷出人口達(dá)其總?cè)丝诘?5%之多,其他地區(qū)至少也有5%的人口內(nèi)遷。這些內(nèi)遷的人口中當(dāng)然也有拖家?guī)Э凇⒎隼蠑y幼的,但更多的還是妻離子散、只身抗日的,所以“傳統(tǒng)家族制度的功能至此不能不削弱了。由于戰(zhàn)時生活維艱,家庭組織崩壞,戰(zhàn)時家庭解體的具體表現(xiàn)是父母、兄弟、夫婦、子女的離散,家庭房屋、財產(chǎn)的破壞與損失,家長及家人的失業(yè)及生活困難,年幼子女的失學(xué)與流浪。其中涉及家族制度及兩性關(guān)系最明顯的是婚姻問題”。

也有男人將“抗戰(zhàn)夫人”的大量涌現(xiàn)歸咎于這些男人的太太們不肯吃苦,不顧民族氣節(jié),甘愿住在淪陷區(qū)。他們聲稱:

戰(zhàn)時,男子以住在淪陷區(qū)為恥,因此他們?nèi)宕卧O(shè)法去接眷,可是他們的夫人,有的是怕長途的跋涉,有的是貪家鄉(xiāng)的安樂,遲遲不肯就道。這不免使他們的丈夫大失所望。先生們在失望之余,同時又不耐羈旅中的寂寞,于是有的人金屋藏嬌,有的人則尋佳偶,也有竟然公開的另結(jié)良緣,堂堂皇皇的舉行結(jié)婚典禮。家里糟糠之妻聽到了這個消息,可憐哭得死去活來,追悔莫及。在這個時候,“但見新人笑,那聞舊人哭”,有誰去理會她們呢?大家都說做大事業(yè)的人,必定先要獲得精神上的安慰。所以他們以為這種舉動,在丈夫方面是情有可原。要是用舊的眼光來看,男子們一點點風(fēng)流逸事,與一生做人的大節(jié)無關(guān)。何必大驚小怪加以“重婚”“遺棄”的罪名呢?因為這一類奇形怪狀的人,在社會上漸漸地多起來,于是很自然的,就產(chǎn)生了一種新的尊號——抗戰(zhàn)夫人。名正言順,這是再確當(dāng)也沒有的。

現(xiàn)在勝利來到,普天同慶。頑敵投降之后,“抗戰(zhàn)”已成過去的名詞,只怕“抗戰(zhàn)夫人”也是一種過去的人物了。許多在后方服務(wù)的先生們,已經(jīng)陸續(xù)回到收復(fù)區(qū)。但為交通工具的限制,他們的新夫人,留在內(nèi)地,備嘗獨居的滋味。這是多么凄涼啊!到了政府規(guī)定第四批人員移動的時候,她們大概也要回來了,安樂的家庭要從此多事了。就是老夫妻在法庭上相見,也不是什么稀奇的事,不過我們要知道,在一片復(fù)員聲中,這正是丈夫復(fù)員的時候。他們家里的太太也說:“最后的勝利是屬于我們的呀!”休矣,抗戰(zhàn)夫人!

著名的“抗戰(zhàn)夫人”訴訟案

可是,事情是否真的如此簡單而樂觀呢?戰(zhàn)后最著名的一場“抗戰(zhàn)夫人”與“淪陷夫人”的訟案發(fā)生在1946年的上海,因涉案男主角是“海軍上將薩鎮(zhèn)冰的侄孫薩本駒”而格外引人注目。

薩本駒曾在上海從事地下抗日工作,立有戰(zhàn)功,后調(diào)至屯溪工作時,與女同事史璧人發(fā)生愛情,結(jié)為“抗戰(zhàn)夫妻”,并育有一子。但薩本已娶有陳季政為妻室,也育有子女。此案“由檢察官以妨礙婚姻罪對薩本駒及其抗戰(zhàn)夫人史璧人二人提起公訴”,控辯雙方就原配夫人陳季政事先是否知情展開了辯論,退庭后“抗戰(zhàn)夫人”和“淪陷夫人”還在庭外爭奪薩本駒,“引起旁觀者哄然大笑”。此訴訟案因牽涉政府官員、名人之后,充分地滿足了普通民眾的圍觀欲望。

此案一審判決“薩史兩人,各處有期徒刑四月,緩刑兩年,如易科罰金,則以五百元折算一日”。二審撤銷易科罰金,但維持了兩年緩刑,并稱如果“通奸”行為再次發(fā)生,將執(zhí)行一審所判四個月的刑期。但三人的婚姻糾葛沒有隨著宣判而解決,薩本駒并未回到“淪陷夫人”身邊,到次年8月,陳季政偵得薩、史二人“賃屋同居于愚園路五三二弄六十號,有繼續(xù)通奸情事”,遂報警將二人逮捕。8月19日,“雙方代理律師,在靜安寺路榮康酒家對此事提出談判,結(jié)果決定由薩氏給付陳季政生活津貼三億元,正式宣告離異”。

中華民國《民法?親屬篇》對于重婚、通奸等罪原有明確規(guī)定,法院亦可做出相應(yīng)判決——如上述案件,但依法宣判,并不能真正解決此類“偽組織”問題。

另類“漢奸”

“戰(zhàn)后政治上的偽組織或許容易解決,因為偽組織本身已隨戰(zhàn)爭的結(jié)束而潛形匿跡,所要處理的是漢奸問題。家庭的偽組織則不然,這個問題固由抗戰(zhàn)中生長起來,卻并不因抗戰(zhàn)的結(jié)束而消失。”

“抗戰(zhàn)夫人”這類“偽組織”并不每個都像《一江春水向東流》里所表現(xiàn)的那般極端。在薩本駒的案子中,薩的辯護(hù)律師就提出:“薩曾奉委員長之命,營救英大使陸軍武官韓達(dá)中校,裘瑞德少校,及開灤煤礦總經(jīng)理兼英國新聞處長華慈等至渝……因而獲委員長之褒獎,此事雖與本案主體無關(guān),但薩有功于國家,亦可作判決時之參考。且薩與史之結(jié)合,實基于同事工作之感情密切之關(guān)系。”而且,作為抗戰(zhàn)的功臣,來自抗戰(zhàn)前線或大后方的重婚丈夫和“抗戰(zhàn)夫人”往往能像薩本駒這樣踞于道德高地。

還有更復(fù)雜的情形:張恨水的長篇章回小說《大江東去》里呈現(xiàn)了另類的三角婚戀關(guān)系——發(fā)妻無情,丈夫堅貞,朋友仗義。張恨水的章回小說《大江東去》共24回,1940-1941年連載于香港《國民日報》。小說敘述了女子薛如冰與兩位抗戰(zhàn)軍人孫志堅和江洪的感情糾葛。國軍軍官孫志堅離開南京,奔赴前線作戰(zhàn),臨行前將嬌妻薛如冰托付同學(xué)江洪照顧。薛如冰離寧西撤的艱途中得到江洪的悉心照顧,遂對江洪產(chǎn)生了感情。在南京陷落后,薛認(rèn)為丈夫已經(jīng)陣亡,遂對江洪表白。當(dāng)孫志堅安全回來后,薛如冰仍然執(zhí)意要求離婚。張恨水在《大江東去》里刻畫了一個朝秦暮楚、移情別戀的妻子形象,而男性——無論是丈夫,還是朋友,則不僅奮勇抗戰(zhàn),還忠貞不渝,兄友弟恭。小說以“真是一腔男兒報國志,誰憐婦人玲瓏心”結(jié)尾。

還有的時候,這類“偽組織”更是無奈,或出于誤會,正如下面這段故事:

我一個朋友在南京失陷時,退到江邊溺于水中被救,但家中人均以為溺死了。因家中人逃歸上海后半年也得不著他消息,乃不知被救后仍陷在敵人包圍中冒充和尚以延余生。其妻乃與友人逃向后方,末路凄涼中結(jié)了婚,半年后這位朋友也逃出來了,于是偽組織問題乃發(fā)生。

這個“偽組織”,“好在雙方作友誼方式之離異,這個問題方作表面之處決”。但是“事實上,雙方均非常難堪,總認(rèn)為這是一件不幸事件”。所以,戰(zhàn)爭狀態(tài)下,傳統(tǒng)大家族崩解,中國傳統(tǒng)社會事關(guān)大節(jié)的家族禮法、五服之禮——正如呂思勉文章里所表現(xiàn)的——大大松動,難以遵守。而30年代初“一夫一妻”的現(xiàn)代婚姻制度剛剛通過《民法?親屬篇》確立的法律地位,也受到了空前的挑戰(zhàn)。戰(zhàn)時性別關(guān)系的變化錯綜復(fù)雜,實難以對錯是非做簡單判斷。

(本文節(jié)選自陳雁:《性別與戰(zhàn)爭:上海1932-1945》,社科文獻(xiàn)出版社,2014年。澎湃新聞經(jīng)授權(quán)發(fā)表。有刪節(jié),標(biāo)題為編者所加。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司